関連語

精選版 日本国語大辞典 「甘露梅」の意味・読み・例文・類語

かんろ‐ばい【甘露梅】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「甘露梅」の意味・わかりやすい解説

甘露梅

かんろばい

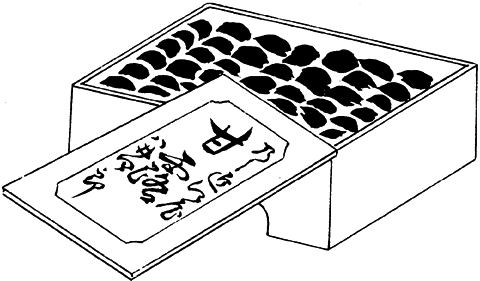

本来は青いウメの実をシソの葉でくるみ砂糖漬けにした菓子で、江戸時代末期には新吉原の引手茶屋などが夏の間につくり、年始の贈り物にしたという。「甘露梅、女芸者の加役(かやく)なり」と川柳(せんりゅう)にもその情景が詠まれているが、この甘露梅の前身は、いわゆる月ヶ瀬漬けのような甘酢(あまず)漬けであったとみられる。昭和初期までは田舎(いなか)の茶の子には梅干しに砂糖をかけたものが供されたが、これは甘露梅をまねたもので、それほどにこの菓子は手作り風味が珍重されたのである。現在、商品化されている甘露梅は、餡(あん)を求肥(ぎゅうひ)でくるみシソの葉で包んだものとなっている。熱海(あたみ)、小田原の「甘露梅」、水戸の「水戸の梅」などの名物がある。岩手県一関(いちのせき)市の「田村の梅」は本来の姿をよく残した秀菓である。

[沢 史生]

デジタル大辞泉プラス 「甘露梅」の解説

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...