精選版 日本国語大辞典 「竹刀」の意味・読み・例文・類語

たけ‐がたな【竹刀】

ちく‐とう‥タウ【竹刀】

あお‐ひえあを‥【竹刀】

- 〘 名詞 〙 ( 「あおびえ」とも ) 青竹で作った、小さな刀。

- [初出の実例]「時に竹刀(アヲヒヘ)を以て、其の児の臍(ほそのを)を截る」(出典:日本書紀(720)神代下(鴨脚本訓))

竹刀の語誌

( 1 )竹の刀で、へその緒を切ることは、「山槐記」の治承二年(一一七八)一一月一二日の条や、「塵添壒嚢抄‐二」にあり、江戸時代まで、一般的な習慣であったらしい。

( 2 )「ひえ」はワ行下二段活用動詞「ひう(聶)」の連用形転成名詞という説があり、それなら歴史的仮名遣いは「あをひゑ」となるが、不明。

しないしなひ【竹刀】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「竹刀」の意味・わかりやすい解説

竹刀

しない

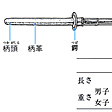

剣術の修業のため、竹のたわみしなう性質を利用して考案された模擬刀の一種。刃引(はびき)や木太刀(きだち)(木刀)に比べ、打突を受けた際の疼痛(とうつう)度を軽減し、危険を防止するうえで有効であった。しない、しなえ、撓、品柄、順刀などとも書く。近世初期、流派剣術の成立とともに、素面(すめん)、素小手(すこて)の形稽古(けいこ)が一般化すると韜撓(袋しない)の使用が盛んとなった。実刀に準じて3尺前後(以下1尺は約30.3センチメートル)の丸竹を、柄(つか)に相当する部分だけを残して、先をいくつかに割ったり、一部をささら状にし、あるいは数本の割り竹をいっしょに束ねて、革や厚手の布でつくった袋に引き込んだ撓がつくられた。袋しないの長さは、流儀や使う人の身長などで多少の差異があったが、柳生宗矩(やぎゅうむねのり)の撓は3尺に切り、柄7寸、小(こ)太刀は1尺9寸に切り、柄4寸であった。やがて江戸中期、新流が台頭し、柔軟で軽い袋しないにかえて、剛くて重い篠(しの)しないや、四つ割り竹刀などが考案され、防具も、鉄面や従来の胴当や竹具足にかわる胴が着用されるようになった。その先駆的役割を果たしたのは、宝暦(ほうれき)年間(1751~64)、一刀流の中西忠蔵子武(たねたけ)の竹刀打込稽古の開始であるといわれる。当時の竹刀は、数本の割り竹を束ね、柄革(つかがわ)と先革(さきがわ)をつけて、1本の弓弦で結び付けて刀背を示し、これを数か所の中結(なかゆい)で結んだものであった。天保(てんぽう)年間(1830~44)ころから長竹刀が流行し、4尺から5尺4、5寸という大きなものが使われるようになった。このため、その弊害が顕著となり、1856年(安政3)創設の幕府の講武所では、3尺8寸と規定され、今日使用される四つ割り竹の竹刀の様式が完成した。

明治に入り、一部に4尺以上のものを使用したり、山岡鉄舟の春風館のように、3尺2寸の極太竹刀を用い、目方も370匁から400匁(1500グラム)という実刀に近い重いものを用いるところもあったが、警視庁や大日本武徳会も講武所の規定を踏襲して、今日の全日本剣道連盟の竹刀規格に至っている。

[渡邉一郎]

その後の動き

全日本剣道連盟が定める竹刀規格は、中学生が3尺7寸、重量は男性用が440グラム以上、女性用が400グラム以上、高校生が3尺8寸、重量は男性用が480グラム以上、女性用が420グラム以上、大学生・一般が3尺9寸、重量は男性用が510グラム以上、女性用が440グラム以上とされている。

[編集部]

改訂新版 世界大百科事典 「竹刀」の意味・わかりやすい解説

竹刀 (しない)

剣道を行うときに用いる竹製の用具で,刀剣を模したもの。〈ちくとう〉ともいう。4枚に割った真竹を皮のほうを外にして結束し,柄のところを白の鞣革(なめしがわ)の袋で包む。これを柄革(つかがわ)という。切先のほうも短い鞣革で包みこれを先革(さきがわ)という。竹刀の棟にあたるところに,柄革から先革にかけて弦を張り,切先から約30cmくらいのところを細い革できつく縛る。これを中結(なかゆい)という。竹刀の長さは普通3尺6寸(約110cm)以上3尺9寸(約118cm)以内のものを用いることになっている。もともと〈しない〉は〈しなう〉という意味から〈撓〉と書いた。〈撓〉は戦国時代の指物(さしもの)の一種である。剣術で〈しない〉を用いた歴史は古く,新陰流では上泉伊勢守のころから竹を細かく割ったものに皮袋をかぶせた〈袋鞱(ふくろじない)〉を用いたといわれる。柳生流では一貫して〈袋鞱〉が稽古に用いられている。現在のような竹を4枚に割った竹刀になるのは,防具の考案・改良以後で,江戸時代後期である。なお,竹刀の長さについてはまちまちであったが,幕末の講武所において3尺8寸(約115cm)を定寸と定め,それ以後これが基準となっている。

→剣道

執筆者:中林 信二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「竹刀」の読み・字形・画数・意味

【竹刀】ちくとう(たう)

(きれん)山上に仙樹の實

(きれん)山上に仙樹の實 り。~其の實、棗(なつめ)の如し。竹刀を以て剖(さ)けば、則ち甘し。鐵刀もて剖けば、則ち

り。~其の實、棗(なつめ)の如し。竹刀を以て剖(さ)けば、則ち甘し。鐵刀もて剖けば、則ち し。

し。字通「竹」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

事典 日本の地域ブランド・名産品 「竹刀」の解説

竹刀[竹工]

しない

米原市で製作されている。江戸時代中期に原形ができたという。1897(明治30)年頃、京都の伏見で技術を修得した池田政太郎によって竹刀づくりが伝授された。滋賀県伝統的工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

世界大百科事典(旧版)内の竹刀の言及

【竹刀】より

…切先のほうも短い鞣革で包みこれを先革(さきがわ)という。竹刀の棟にあたるところに,柄革から先革にかけて弦を張り,切先から約30cmくらいのところを細い革できつく縛る。これを中結(なかゆい)という。…

【剣道】より

…また各流とも相互の交流を試みることなく,他流試合を禁止して閉鎖的,排他的となった。このように華法化した形(かた)剣術に対して,江戸中期になって,直心影流の長沼四郎左衛門が正徳年間(1711‐16)に,一刀流の中西忠蔵が宝暦年間(1751‐64)にそれぞれ面,小手,胴などの防具や竹刀(しない)を考案し,防具をつけての竹刀打ち込み稽古が世間の注目をひき,しだいに広まった。これにより技や稽古法も大いに進歩し,現在行われている剣道の原型となった。…

※「竹刀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...