精選版 日本国語大辞典 「蛍光分析」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「蛍光分析」の意味・わかりやすい解説

蛍光分析 (けいこうぶんせき)

fluorescence analysis

対象とする原子,分子あるいはイオンを光で励起して,その発光スペクトルを検出する方法。溶液および高温気体中の原子を対象とするのが一般的である。測定は光源光を適当に分光して一定波長の光を励起光とし,試料から放出される蛍光を分光光度計で測定する。光源はキセノンランプ,水銀ランプなど可視部から紫外部にかけて高い輝度をもつものが使用されるが,ときにはレーザーのような単色性のよい高輝度光源が用いられることもある。

励起光の波長は測定試料の吸収帯と重なる波長を選択するが,このとき試料からの蛍光は励起波長より長いのが普通である。これは励起状態のエネルギーが一部熱エネルギーに変換されるためである。なお一般の蛍光は電子エネルギーに関して一重項状態間の遷移から成り立っているが,励起一重項から無放射遷移して三重項レベルに電子が移り,比較的時間が経過したのち発光が起こる現象をリン光と呼び,蛍光と区別されることが多い。

蛍光分析によって定量される物質には,多環芳香族,色素,トリプトファンなどの特定のアミノ酸,タンパク質,ビタミン,補酵素などの生体物質が挙げられる。蛍光法は単純な吸光光度法に比較して感度がきわめて高いのが特色である。またフルオレセインなどの蛍光体をプローブとして測定物質と結合させてその挙動を探る方法も生体物質について広く行われる。さらに近年レーザー分光法の発達に伴い,ナノ秒,ピコ秒の励起光を用いて,物質の励起状態を解析することも行われている。

執筆者:藤原 祺多夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蛍光分析」の意味・わかりやすい解説

蛍光分析

けいこうぶんせき

fluorometric analysis

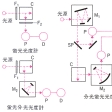

試料に励起光を照射し、その結果放射される蛍光を測定して定性、定量を行う分析方法の総称。励起光としては紫外線、X線、α(アルファ)線、電子線などが使われるが、X線照射による蛍光を蛍光X線とよび、これを利用する分析法を蛍光X線分析法、また気体状態の原子が共鳴線を吸収して励起し、ふたたび基底状態に戻るときに発する光を原子蛍光とよび、これを利用する分析法を原子蛍光分析法という。それぞれ特長ある分析法であるが、単に蛍光分析という場合には液体または固体試料を紫外線で励起する場合をいう。蛍光の測定は肉眼で行うこともあるが、一般には蛍光測定装置を用いる。装置は、光源部、励起光選択部、試料室、蛍光選択部、光電測光部、指示部からなり、光学計の構成によって蛍光光度計、蛍光分光光度計、分光蛍光光度計などに分けられてよばれている。紫外線光源としてはキセノンランプや水銀ランプが広く用いられ、この光を、試料を入れた四面が透明な角形または丸形容器の一方から照射し、発生した蛍光はこれと直角方向で測定するのが普通である。測定される蛍光エネルギーは種々の因子に関係するが、一定の測定条件下では試料濃度に比例し、各種の有機化合物や金属元素の検出や定量に使われる。蛍光を発する化合物には直接本法を適用できるが、蛍光性でない化合物の場合には適当な試薬と反応させて蛍光性化合物に変えて測定する。また共存する他物質などによって蛍光強度が低下する現象を消光といい、これを利用して消光物質の定量を行う方法があり、これを消蛍光定量法あるいは蛍光消失定量法とよんでいる。

[高田健夫]

化学辞典 第2版 「蛍光分析」の解説

蛍光分析

ケイコウブンセキ

fluorescence analysis

物質の発する蛍光を利用する化学分析の総称.励起光は,主として紫外線が用いられるが,そのほかに可視光線,電子線,X線,α線なども利用される.一般に発する蛍光強度は蛍光分光光度計を用いて測定する.蛍光分析では,物質を蛍光性物質としたのち,その蛍光を測定する方法と,逆に蛍光性物質に被測定物質を加え,その消光度より被測定物質の量を測定する方法とがある.医薬品の分析,ベリリウム,イットリウム,インジウムの定量にはモリン,オキシンなどの錯体の蛍光が利用される.ウランを含むNaF融成物は紫外線により蛍光を発し(555.4 nm),これを使用して 10-9 g 程度までの定量が可能である.また,X線による蛍光分析は,物質中の微量成分の分析に広く利用されている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「蛍光分析」の解説

蛍光分析

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...