関連語

精選版 日本国語大辞典 「蝶」の意味・読み・例文・類語

ちょうテフ【蝶】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① チョウ(鱗翅)目に属するガ類以外の昆虫の総称。体は一般に細長く、胸部にある二対の葉状のはねは美しい色彩の種が多く鱗粉(りんぷん)でおおわれる。頭部には、糸状で先端がふくれた一対の触角、および一対の複眼と単眼を具えるほか、ぜんまい状に巻いた口器があり花の蜜や樹液を吸うのに適する。昼間活動し、ふつう、はねを背上に立てて止まる。幼虫はイモムシ・アオムシ・ケムシと呼ばれ、脱皮して蛹(さなぎ)に変態し成虫となる。ガと異なり、繭をつくることはほとんどない。種類は多く、日本には国蝶のオオムラサキのほか、モンシロチョウ・キチョウ・ナミアゲハ・カラスアゲハなど、九科約二五〇種が知られる。普通、はねの色で区別できる。ちょう類。ちょうちょう。こちょう。《 季語・春 》

- [初出の実例]「柳絮未飛蝶先舞」(出典:懐風藻(751)望雪〈紀古麻呂〉)

- [その他の文献]〔姚合‐寄安陸友人詩〕

- ② 婚礼などで使用する銚子(ちょうし)につける紙製の雄蝶と雌蝶。蝶形。

- [初出の実例]「婚礼の花に立舞ふ酌の蝶」(出典:雑俳・浜の真砂(1730))

- ③ 綿(わた)の花の異称。

- [初出の実例]「自から稲に実のりの房振よく、木棉(きわた)に蝶(テフ)の数見えて」(出典:浮世草子・日本永代蔵(1688)五)

- ④ 河豚(ふぐ)の猛毒をもった卵巣の俗称。形が①に似ているところからこの名がある。ふぐのちょう。

- [初出の実例]「鰒数寄や葱にたはれの夢の蝶〈松口〉」(出典:俳諧・功用群鑑(1681頃)地)

- ⑤ 美しい女性のたとえ。美女。

- [初出の実例]「汝の栄花には、みめよきてうに近付きてたはぶれたるにしかじ」(出典:御伽草子・貴船の本地(校註日本文学大系所収)(室町末))

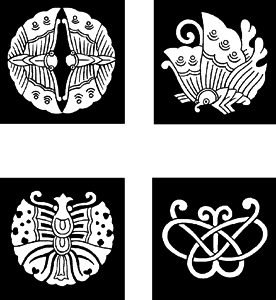

- ⑥ 紋所の名。①を図案化したもの。向い蝶、揚羽の蝶、源氏蝶、結び蝶などの種類がある。

向い蝶@源氏蝶@揚羽の蝶@結び蝶

向い蝶@源氏蝶@揚羽の蝶@結び蝶

- ① チョウ(鱗翅)目に属するガ類以外の昆虫の総称。体は一般に細長く、胸部にある二対の葉状のはねは美しい色彩の種が多く鱗粉(りんぷん)でおおわれる。頭部には、糸状で先端がふくれた一対の触角、および一対の複眼と単眼を具えるほか、ぜんまい状に巻いた口器があり花の蜜や樹液を吸うのに適する。昼間活動し、ふつう、はねを背上に立てて止まる。幼虫はイモムシ・アオムシ・ケムシと呼ばれ、脱皮して蛹(さなぎ)に変態し成虫となる。ガと異なり、繭をつくることはほとんどない。種類は多く、日本には国蝶のオオムラサキのほか、モンシロチョウ・キチョウ・ナミアゲハ・カラスアゲハなど、九科約二五〇種が知られる。普通、はねの色で区別できる。ちょう類。ちょうちょう。こちょう。《 季語・春 》

- [ 2 ] ( 「胡蝶楽(こちょうらく)」の略 ) 雅楽の高麗壱越(こまいちこつ)調の童舞。〔和訓栞(1777‐1862)〕

かわ‐ひらこかは‥【蝶】

- 〘 名詞 〙 ( 「かわびらこ」とも ) 「ちょう(蝶)」の古名。《 季語・春 》

- [初出の実例]「蝶 徒頬反 蝶字加波比良古」(出典:新撰字鏡(898‐901頃))

- 「髪を上げて簪には色々の瑠璃を以て

(かはひらこ)を造り」(出典:今昔物語集(1120頃か)一〇)

(かはひらこ)を造り」(出典:今昔物語集(1120頃か)一〇)

普及版 字通 「蝶」の読み・字形・画数・意味

蝶

人名用漢字 15画

(異体字)

14画

[字訓] ちょう

[説文解字]

[字形] 形声

声府は

(よう)。

(よう)。 に喋・牒(ちょう)の声がある。

に喋・牒(ちょう)の声がある。 は

は (葉)の初文。

(葉)の初文。 に薄くてひらひらするものの意がある。〔説文〕十三上に

に薄くてひらひらするものの意がある。〔説文〕十三上に を正字とし、「

を正字とし、「

(けふてふ)なり」という。

(けふてふ)なり」という。[訓義]

1. ちょう。

2. 字はまた

(ちよう)に作る。

(ちよう)に作る。[古辞書の訓]

〔名義抄〕

・蝶 蛾の

・蝶 蛾の なり、ア(カ)ハヒラコ 〔字鏡集〕蝶 カタマリフセリ・カゲロフ・テフ

なり、ア(カ)ハヒラコ 〔字鏡集〕蝶 カタマリフセリ・カゲロフ・テフ[語系]

蝶thyap、牒・

dyapは声近く、

dyapは声近く、 にうすくひらひらするものの意がある。

にうすくひらひらするものの意がある。 (ちよう)は足繁く躡(ふ)むことをいう。

(ちよう)は足繁く躡(ふ)むことをいう。[熟語]

蝶羽▶・蝶影▶・蝶使▶・蝶黛▶・蝶魄▶・蝶舞▶・蝶粉▶・蝶夢▶・蝶

▶

▶[下接語]

花蝶・寒蝶・狂蝶・戯蝶・

蝶・胡蝶・黄蝶・秋蝶・春蝶・双蝶・逐蝶・冬蝶・飛蝶・舞蝶・粉蝶・夢蝶・迷蝶・冶蝶・幽蝶・遊蝶・乱蝶

蝶・胡蝶・黄蝶・秋蝶・春蝶・双蝶・逐蝶・冬蝶・飛蝶・舞蝶・粉蝶・夢蝶・迷蝶・冶蝶・幽蝶・遊蝶・乱蝶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「蝶」の解説

蝶 (チョウ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新