精選版 日本国語大辞典 「製粉」の意味・読み・例文・類語

せい‐ふん【製粉】

- 〘 名詞 〙 穀物をひいて、粉をつくること。ふつう、小麦から小麦粉をつくることをいう。

- [初出の実例]「今井式製粉機」(出典:風俗画報‐三四〇号(1906)広告)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「製粉」の意味・わかりやすい解説

製粉

せいふん

物理的手法によって原料を粉砕し、粉にする操作をいうが、一般には穀物とくに小麦粒を破砕、開皮して、その中に約85%含まれている胚乳(はいにゅう)部を取り出し、これを二次加工しやすい粉にする操作をさす。

[石橋貞人]

製粉の歴史

人類は原始時代からすでに、穀物を平らな石の上にのせて、石片でつぶしてすって粉砕し、食料にしていた。このことは紀元前4000年の古代バビロニアをはじめ、その後のアッシリアやエジプトの遺跡からうかがうことができる。その後、小麦粉の需要が増し、自家製粉から産業製粉へと変わるにつれ、奴隷労働力または家畜の力を石臼(いしうす)製粉の動力とするようになった。この方法はすこしずつ改良が加えられたが、およそ19世紀なかばまで行われていた。続いて、前450~前400年ころギリシア人とローマ人によってそれぞれ水車形式の製粉工場が設計された。風車形式のものは、後600年ころ東洋において発明され、オランダおよびイギリス東海岸で発達した。これらの方法は、大きな進歩のないまま長期にわたり使用された。このころまでの製粉は小麦原料を1回だけ石臼にかける方式のものであったが、17世紀に入って、何回か別の石臼にかけ、そのたびにふるい分けを行う段階式製粉方法が用いられるようになった。

1784年ワットらにより蒸気機関を利用した石臼製粉工場がイギリスに設立され、その後、アメリカを中心にしてエレベーターとコンベヤーの導入による工場の自動化が実現した。さらに1854年ピュリファイヤーが考案され、製品の品位が著しく向上した。

それまで使用されていた製粉機はすべて石臼であった。今日のロール式製粉機は1588年イタリア人により発明され、1870年ごろオーストリア人により実用化された。その後しだいに石臼からロール機に切り換えられ、その間、精選設備、機械操作も目覚ましく発達し、現在のような全自動式ロール製粉システムがつくられるようになった。

[石橋貞人]

製粉工程

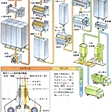

小麦製粉は、現在では段階式製粉法が用いられており、その工程は前処理工程、挽砕(ばんさい)工程、仕上げ工程の三つに大別される。

[石橋貞人]

前処理工程

入荷した小麦に含まれている異物や塵埃(じんあい)あるいは製粉に不適当な未熟粒などを精選・除去し、また、小麦粒を破砕し皮部を分離するのに適した状態にするために、加水、乾燥あるいは加熱を行う工程である。さらに小麦は種類によって化学的・物理的品質が異なるので、この工程で目的とする品質・品位の小麦粉が得られるように各種の小麦を配分する。

[石橋貞人]

挽砕工程

前処理が終わった原麦粒の表皮を開き、内側の胚乳部を取り出して粉砕し、粉と麬(ふすま)に分ける工程で、段階的に粉砕・ふるい分けが行われ、最終段階で上がり粉になる。(1)破砕 小麦粒子の表皮を開き、胚乳の粗粒(セモリナ)を取り出す工程で、通常5、6段のロールを通すようになっている。(2)ふるい分け 各段で粉砕されて得られたストック(原料)は、かならずふるい分けされる。これによって細粉を取り出し、それと同時に、細粉とならなかったものは粒度別に分けて、純化機や次段のロールに送られる。(3)純化 ふるい分けされた胚乳部に混入している表皮部を、風力を利用して分離する工程である。これによってセモリナは純化され、粒度がそろうことになる。(4)粉砕 破砕工程から純化機を経てきた胚乳粒子を、さらに細かく粉砕して目的の粒度の粉にする工程である。

以上の工程が繰り返し行われる。

[石橋貞人]

仕上げ工程

上記工程を終えた粉をそれぞれ混合機または再篩(ふるい)機にかけよく混ぜて均一なものとし、遠心力による衝撃力で殺虫する。場合により漂白剤、熟成剤、栄養強化剤などを適量混入したうえで包装もしくはホッパへと送る。

[石橋貞人]

製粉機

原料小麦を粉砕し細化する機械をさすが、広義には精選、ふるい分け用の機械まで含めて製粉機とよぶ。小麦用製粉機は2個のロールの組合せによって異径等速のものと同径異速のものがあるが、最近では後者の形式のものがほとんどである。ロール機には一組(2個)のロールからなる単式と、二組(4個)のロールからなる複式とがあり、またロール配置の仕方により、アメリカ式とヨーロッパ式とに分けられる。ロールにはブレーキロールとスムースロールとがある。前者はロール表面に3~7度傾斜した溝が刻まれ、破砕工程で使用される。後者はロール面が平滑に仕上げられ、粉砕工程で使用される。一対のロールの回転速度が等速に近いほど圧砕作用が強く、速度比が大きくなるほど剪断(せんだん)作用は大となる。ロールの間隙(かんげき)はロール機を操作する際の要(かなめ)となるもので、小麦原料供給量とともに製粉機の所要動力と製品の品質に大きな関係をもっている。ロール機にはこのほか、ストックを均一に供給するフィードロールやロール表面のストックの付着を防ぐブラシ・スクレーパー、ロール過熱によるタンパク質、デンプンの変質を抑えるロール冷却装置などが付属している。

[石橋貞人]

改訂新版 世界大百科事典 「製粉」の意味・わかりやすい解説

製粉 (せいふん)

milling

穀物を粉砕して胚乳部を粉として採り分けること。小麦を製粉することが圧倒的に多いため,単に製粉という場合は小麦製粉を意味することが多い。小麦以外には米,そば,とうもろこし,大麦,ライ麦,裸麦,大豆なども製粉されている。

歴史

小麦には強靱な外皮があることなどから,米のような粒食に適さず,大昔から粉砕して食用とされてきた。6000年前の古代バビロニアやその後のエジプト王朝時代に乳鉢状の臼で穀物をついて粉砕していたことが遺跡の石器や壁画などによってうかがえる。このような石臼製粉は,幾多の改良が加えられて長く使用されてきた。前200年ころのローマでは奴隷や家畜を用いた大型の石臼による職業的な小麦製粉が始まっていた。ギリシアでは前400年ころに水車を利用した小麦製粉が始まり,その後オランダでは風車を製粉動力として利用することが考案された。17世紀初めまでは石臼で一回の操作による製粉方式であったが,このころからなん台もの石臼を用いて段階的に粉砕する方法が始められた。1784年にイギリスに蒸気機関を動力に用い,約30台の石臼を使った工場ができた。その後18世紀から19世紀にかけてはアメリカにおいてエレベーターやコンベヤを利用した連続式小麦製粉が始まり,製粉機械,製粉技術が大きく改良された。1870年にアメリカでピューリファイア(胚乳粗粒精選機)が使用され,小麦粉の品質がいちじるしく向上した。この機械が特許であったため,当時これによる品質のよい小麦粉はパテントフラワーと呼ばれ,現在でもその言葉が残っている。同じころにヨーロッパではロール製粉方式が実用化され,しだいに石臼からロール機に切り替えられた。その間,精選設備や機械操作も急速に進歩し,今日のロール機による段階式小麦製粉方式の基礎が確立した。その後1940年ころから原料小麦や粉砕物などの工程内の搬送に効率のよいニューマチック方式(粉粒体を空気の流れを利用して送る方式)がヨーロッパ各国で始められ,現在この方法が広く普及している。最近は工程の自動制御方式が急速に進歩し,工場の省力化が進んでいる。

小麦製粉の方法

小麦の製粉はできるだけ胚乳部のみを純粋に採り分けることである。このため多数のロールを用いた段階式製粉が行われている。(1)原料小麦の精選・調質 原料小麦には異物,土砂,異種穀粒などを含むため各種の分離機でこれらを除去し,付着している泥などは研磨により除去する。次に,皮部に破砕に対する抵抗性を与え,胚乳部を柔軟にし,それぞれの分離を容易とするため,小麦に少量の水を加え,20~40時間放置する。これが調質工程である。(2)原料小麦の配合 加工目的に応じた小麦粉が製造できるように何種類かの原料小麦を混合する。(3)挽砕(ばんさい) 挽砕は,破砕,分別,純化,粉砕,ふるい分けなどの基本工程からなる。破砕には数段の目立てロール(ブレーキロール),粉砕は10段以上の滑面ロール(スムースロール),ロール機ごとのふるい機,数段のピューリファイアなどによってくり返し粉砕され,小麦の胚乳粉末が分離されていく。最初に1番目の目立てロールで外皮を細かく砕かないように小麦粒を大きく破砕して胚乳の分離をはかる。これで得られた種々の粒度の破砕片は,ふるい機により分別する。最も粗粒である皮部は次の目立てロールで破砕をくり返して胚乳部を分離する。ふるいを通過した最小粒は小麦粉になる。中間で分別された胚乳粗片中には,外皮の細片も混入しているため,ピューリファイアに送り精選する。これを純化工程という。精選された胚乳粗片は滑面ロールで粉砕され,ふるい分けされて順次製粉されていく。このように破砕,純化,粉砕,ふるい分けをくり返しながら製粉していく。各段階のロール機からふるい分けられて得られる上がり粉を目的に応じて配合し,1等粉,2等粉,3等粉などの粉とする。製粉歩留りは75~80%であるが,国産小麦は歩留りが低く,輸入小麦は高い。

そばおよび米の製粉

そば種実の構造は,米・麦と比較して胚芽の量がひじょうに多いこと,および胚乳にタンパクが少なく胚芽と種皮の部分にタンパクその他の成分がひじょうに多いことが大きな特徴である。このため胚乳のみを採り分けると風味のとぼしいそば粉になってしまうため,そば製粉は胚乳部に胚芽および種皮の一部,あるいは殻の一部までも含めてそば粉としている。この点が胚乳部のみを集める小麦製粉と根本的に異なる。そば粉の風味や色は胚乳,胚芽,種皮,殻の配合比率により決まってくる。そば粉の品質,規格には一定の基準がなく,製粉方式にも小麦のような確立された方法はない。工場規模は零細工場が多く,目立てロール1台にふるいを組み合わせた単挽(たんびき)機をなん台か置いて製粉している工場が多い。一部の比較的大型工場では小規模の段階式製粉を行っている。米は胚乳が硬いためロール製粉では十分な微粉化ができない。このため吸水させ,胚乳を十分柔らかくしてから,杵でつく製粉や加水しながら石臼で磨砕する方法などで米粉を製造している。

→小麦粉

執筆者:柴田 茂久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「製粉」の意味・わかりやすい解説

製粉

せいふん

grain mill

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「製粉」の解説

製粉

世界大百科事典(旧版)内の製粉の言及

【中国料理】より

…もとよりこれらは,いわゆる〈張騫もの〉と称されるもので張騫の西域遠征の際にすべて伝来したものではない。しかしパン小麦の製粉,粉食の技術が中国に入ったのは,紀元前2~前1世紀の前漢時代とされ,こうじによるパンの発酵法も伝わったが,中国人はパンの焙焼法を捨て,中国独特の蒸製法を開発して,饅頭(マントウ)(あんなし),包子(パオズ)(あん入り)をつくり出し,宋・明・清の各時代をへて,いっそう精緻の度が加えられ今日にいたっている。粒食が主であった新石器時代以来の華北の食事形態は,漢代以降,粉食に移っていき,長江を境に江南の米,江北の麦といわれるようになる。…

※「製粉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...