翻訳|hypothalamus

精選版 日本国語大辞典 「視床下部」の意味・読み・例文・類語

ししょう‐かぶシシャウ‥【視床下部】

改訂新版 世界大百科事典 「視床下部」の意味・わかりやすい解説

視床下部 (ししょうかぶ)

hypothalamus

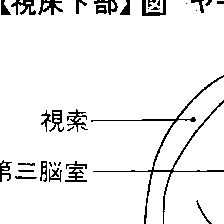

視床下部は間脳の一部で,発生上第三脳室の壁でもっとも腹側に位置し,しばしば脳室壁の溝で腹側視床と境される。哺乳類では視床下部は二次的に視床に接し,腹側視床は視床下部の背外側に位置する。哺乳類以外の脊椎動物の視床下部も便宜上,哺乳類に対応させて,前方から後方に前部(視索上部),中間部(隆起部)および後部(哺乳類では乳頭部)に分けられ,また細胞構築上,内側から外側に室周帯,内側帯および外側帯に分けられる。

円口類と有尾両生類では核(神経核)の分化はほとんど認められないが,魚類では視床下部を含む間脳全域が特殊化する。爬虫類,鳥類および哺乳類では種々の核が分化する。これらの核は位置的に哺乳類と一部同じ名称がつけられているが,相同性については不明である。神経分泌細胞はどの種にも存在し,爬虫類,鳥類および哺乳類では,室旁核(しつぼうかく),視索上核などを形成する。

繊維連絡については,脳弓,内側前脳束などが正常繊維の染色で見られるが,これらの繊維束に含まれる要素は哺乳類とまったく同じでない。フナのような味覚が発達し,迷走葉の膨隆した視床下部(下葉)には,味覚系の繊維が多数投射する。したがって視床下部は摂食行動に関係している。刺激実験によると,哺乳類以外の動物でも産卵,血圧,体色変化など自律機能の変化が起こる。脊椎動物が水中から陸上への生活に移るようになった結果,視床下部は終脳など他の部分の発達と関連して,機能上も複雑に分化したと考えられる。哺乳類での実験によると,内側帯は交感性で,室周帯および外側帯は副交感性であるとされているが,哺乳類以外での機能局在は今後の問題である。

哺乳類以外の視床下部の特色としては,脳室の内壁に溝または深いくぼみが見られ,そこに双極の神経細胞が上衣細胞の間,または上衣下に存在することである。神経細胞から脳室腔に向かった突起の先は膨らみ,髄液に触れ,他の突起は視床下部の内部に向かう。この細胞はモノアミンを含み,髄液中のホルモンなどの濃度を視床下部に伝えると考えられる(図参照)。そのほかに両生類ではメラニン顆粒(かりゆう)を含んだ多数の神経細胞が認められる。

執筆者:正井 秀夫

ヒトの視床下部

ヒトの自律機能の調節,統合を行っている自律神経系の中枢で,血圧や消化管活動などの内臓機能の調節のほかに,物質代謝の調節や脳下垂体を介して内分泌機能の調節を行っている。これら体の内部環境の調節を統括しているだけではなく,辺縁系と密接な関連をもって情動の表出にも重要な役割を果たしている。以上のように視床下部は生命現象の長期的遂行のための重要な統合的機能を行っている。

→間脳

執筆者:川村 祥介

視床下部ホルモン

間脳で産生され,脳下垂体門脈と呼ばれる血管を通って脳下垂体前葉に運ばれて,脳下垂体前葉ホルモンの分泌調節にあずかるペプチドホルモンの総称。脳下垂体後葉ホルモンであるバソプレシンとオキシトシンも視床下部で産生されるので,広義には視床下部ホルモンに含まれる。

すでに1950年代から,視床下部に脳下垂体前葉ホルモンの分泌を調節する物質が存在することが証明されていたが,70年にTRH,71年にLH-RH,73年にソマトスタチン,81年にはCRF,82年にGRFの構造がそれぞれ決定された。現在明らかになっている視床下部ホルモンは,CRF,GRF,ソマトスタチン,TRH,LHRH,PIFである。

(1)CRF corticotropin releasing factorの略で,ACTH分泌促進因子,副腎皮質刺激ホルモン分泌促進因子ともいう。1955年,ギルミンR.GuilleminらとシャリーA.V.Schallyらは,それぞれ別個にCRFが視床下部に存在することを証明した。しかし,その後長期にわたってその精製の試みは成功せず,81年になって,ようやくCRFが分離同定され,その全アミノ酸配列が決定された。CRFは41個のアミノ酸からなる構造をもつ。

H-Ser-Gln-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Thr-Lys-Ala-Asp-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Leu-Asp-Ile-Ala-NH2

合成されたCRFも純化されたCRFと同様にACTH分泌刺激作用をもつ。

(2)GRF growth hormone releasing factorの略。成長ホルモン分泌促進因子ともいい,またGRH(growth hormone releasing hormone)ともいう。GRFが視床下部に存在することも多くの事実から確実であると考えられてきたが,視床下部からGRFを精製する試みは成功しなかった。ところが,肺腫瘍,膵腫瘍に末端肥大症を伴った症例で,腫瘍摘出によって末端肥大症が治癒した症例が報告された。その後,1982年になって,これらGRF産生腫瘍組織からGRFの抽出精製が行われ,GRFの全アミノ酸配列が決定された。

H-Thr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-NH2

GRFは成長ホルモン分泌促進作用をもつ。

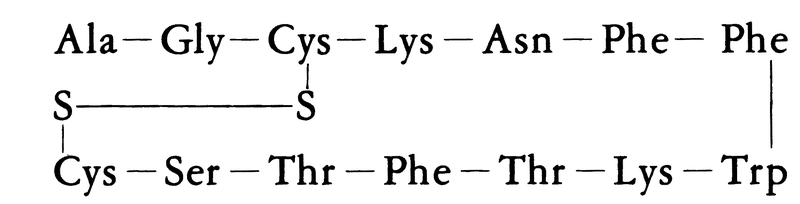

(3)ソマトスタチンsomatostatin 成長ホルモン分泌抑制因子GIF(growth hormone release inhibiting factorの略)あるいはSRIF(somatolropin release inhibiting factorの略)ともいう。1973年,ギルミンらは,ヒツジの視床下部組織から成長ホルモンの分泌を抑制する分画を発見し,純化を行って14個のアミノ酸からなるソマトスタチンの構造を決定した。

ソマトスタチンは,正常者の成長ホルモンの分泌を抑制するばかりでなく,末端肥大症患者の成長ホルモン分泌も低下させる。また,ソマトスタチンは成長ホルモン以外にも,TSH,インシュリン,グルカゴンの分泌に対して抑制作用をもつ。また,ソマトスタチンは中枢神経以外にも消化管その他の体内に広く分布することも知られている。

近年になって,より大分子のソマトスタチンが存在することが明らかとなった。このソマトスタチンは本来のソマトスタチンのN末端に14個のアミノ酸が延長した配列をもち,ソマトスタチン-28と呼ばれる。ソマトスタチン-28にも成長ホルモン分泌抑制作用がある。

(4)TRH thyrotropin releasing hormoneの略。TSH分泌刺激ホルモンともいう。TRHは最も早く分離同定された視床下部ホルモンで,3個のアミノ酸から構成されている。

pGlu-His-Pro-NH2

合成TRHは広く臨床応用されている。TRHは生理的にTSHの分泌調節にあずかるばかりでなく,プロラクチンの分泌促進作用をもつ。

(5)LH-RH LH-releasing hormoneの略。ゴナドトロピン分泌促進ホルモン,黄体形成ホルモン放出因子ともいう。1971年,シャリーらにより50万個のブタ視床下部から分離同定された10個のアミノ酸からなるホルモンである。

pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

LH-RHはLH(黄体形成ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)の分泌を同時に促進する。合成LH-RHは,ゴナドトロピン予備能検査に広く用いられている。

(6)PIF prolactin inhibiting factorの略で,プロラクチン分泌抑制因子ともいう。その本体はドーパミンであるという考え方が有力であるが,確定はされていない。

執筆者:石橋 みゆき

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「視床下部」の意味・わかりやすい解説

視床下部

ししょうかぶ

間脳に属し、第三脳室の両外側壁の下部を占める領域をいう。第三脳室の底床は左右の視床下部がつながった部分にあたり、漏斗(ろうと)状をしているため「漏斗」とよぶ。この漏斗の先端には下垂体(脳下垂体)が付着している。第三脳室の外側壁に前後に走る視床下溝(かこう)とよぶ溝(みぞ)があり、この溝から下方を視床下部とよんでいるが、視床下部の内容はそれより上方まで広がっている。視床下部の境は、前方は漏斗の直前にある視(神経)交叉(こうさ)がこれにあたり、後方は漏斗の後方にある1対の丸く隆起した乳頭体がこれにあたる。外側の境は、視神経が交叉後、後方に走る視神経束、すなわち視索(しさく)によってつくられる。視(神経)交叉の前上方に続く部分は第三脳室の前壁で、終板とよばれる。終板の上方は前交連の直前で終わる。漏斗部分から後方の乳頭体までの間にはやや膨らんだ部分、灰白(かいはく)隆起がある。下垂体後半部の後葉という部分は、視床下部から連続している部分で神経性組織である。下垂体前半部は発生の初期に口腔(こうくう)壁の一部が内分泌組織として発達して前葉となり、後葉と結合したものであり、腺(せん)組織である。

[嶋井和世]

視床下部の働き

視床下部は自律神経系の最高中枢とされ、体の自律機能、内臓機能あるいは内分泌機能などの統御中枢として、脳脊髄(のうせきずい)のなかでは生命維持にかかわるきわめて重要な部分である。さらには、われわれの感情行動や情動行動にも深い関係をもっている。視床下部では狭い範囲の全領域にいくつかの細胞集団(神経核という)が散らばっている。これらの細胞集団がそれぞれ、複雑な自律機能にどのように対応しているのかは重要な問題である。かつては個々の細胞集団が、それぞれ自律作用をもっていると考えられてきた。たとえば体温調節、水分代謝、あるいは糖や脂肪の代謝などは特定の神経核にその機能中枢があるとする考え方である。しかし、その後の数多くの実験的証明や臨床的観察から、視床下部、およびそれと直接接している領域は自律機能の総合的な支配中枢とみなすのが合理的と考えられている。なお、自律神経系の交感性と副交感性の二つの活動の主要区分についても、部分的にかなり明確な局所的構成が証明されつつある。視床下部の前部には副交感性の活動調節部分があり、後部には交感性の活動調節部分が存在するといわれるほか、学者によっては第三脳室外側壁から外側方に向かって副交感性、交感性、副交感性という3帯に分かれた活動調節部が配列していると説明している。また、ある特定の神経核では特異的な働きが証明されているものもある。

第三脳室の両外側壁の上方で壁直下に存在する室傍核(しつぼうかく)はオキシトシンおよびバソプレッシンというホルモンを産生し、オキシトシンは子宮壁の平滑筋と、乳腺の分泌管を囲む筋上皮細胞を収縮させる働きがある。バソプレッシンは抗利尿ホルモンとして水分平衡の保持に役だっている。視索上核は両側の視索のすぐ上方に存在する神経細胞集団で、バソプレッシンのみを産生すると考えられている。これら両核の神経細胞からおこる神経突起(軸索)は下垂体後葉まで達して視床下部下垂体路という神経路を構成している。両核の神経細胞内で産生されたオキシトシンやバソプレッシンは、ノイロフィシンという運搬用タンパクと結合し、コロイド小滴としてこの神経路の軸索内を流れて後葉まで達し、その軸索末端に至ると、ここから下垂体後葉の血液中に放出される。この現象を神経分泌作用とよんでいるが、このコロイド小滴は染色が可能であるため、これらホルモンの増減による働きのぐあいを、顕微鏡下で調べることができる。

視床下部から下垂体前葉へ行く神経線維はまだ証明されていない。しかし、下垂体前葉で産生される性腺刺激ホルモン、副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、あるいは成長ホルモンなどを分泌促進させる遊離因子をつくる部位が視床下部にあることが研究され、視床下部で産生されたこうした遊離因子は下垂体内脈管系を経て液性に下垂体前葉に働きかけることが知られている。そのほか、視床下部における腫瘍(しゅよう)や病的障害によって性的発育が変えられること、脳底に近い一定部位の損傷によって肥満症が発症すること、隆起域のある部位の損傷によって過食症をおこすことなどが明らかにされている。また、乳頭体は内部に大小の神経細胞が含まれており、嗅覚(きゅうかく)に関係のある自律神経機能をもつと考えられている。

視床下部の領域はきわめて狭いが、このように特定の神経細胞集団の働きを知ることによってその機能がしだいに明らかにされつつある。しかし、なお不明な点も多い。視床下部内を走る神経線維は錯綜(さくそう)しており、その多くは広がっていて若干の神経線維束以外は追跡しにくいということが、視床下部の構造やその働きの解明を困難にしている。

[嶋井和世]

百科事典マイペディア 「視床下部」の意味・わかりやすい解説

視床下部【ししょうかぶ】

→関連項目間脳|月経|甲状腺機能低下症|フェナセチン

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「視床下部」の解説

視床下部

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「視床下部」の意味・わかりやすい解説

視床下部

ししょうかぶ

hypothalamus

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の視床下部の言及

【間脳】より

…動物が水中から陸上の生活に移るのと並行して,複雑な情報の処理が必要となり,視床が他の部分より大きく発達する。視床は種々の情報を受けて,それらを互いに関係づけ,終脳,視床下部などに伝えることが実験的に証明されている。鳥類と爬虫類の円形核は光,楕円核あるいは結合核は音の情報伝達に関与する。…

【食欲】より

…満腹感の発生に関与する内部環境情報としては,血中各物質の濃度が空腹時とは逆方向に変化することや食物消化時の特殊力源作用による体温上昇,胃壁の伸展による幽門部付近の動き受容器の刺激などがある。

【食欲および満腹感発生に関する研究史】

摂食調節の基礎となる食欲および満腹感の発生については,大きく分けて胃や腸などで起こるとする末梢説と,脳,とくに視床下部で起こるとする中枢説がある。実際には,両説を総合した説が最も妥当であるが,1950年以降の多くの研究結果から中枢説がより重視されている。…

【自律神経系】より

…このようなニューロンの知覚性軸索の末梢端は,自律神経系の遠心性要素とともに終末網を形成しながら,生体の内部環境モニターとしての役割を果たしている。シナプス神経系ニューロン【山内 昭雄】

[自律神経系の中枢]

自律神経系の最高中枢は間脳の視床下部にあるが,そこにおける自律性機能の中枢のあり方については諸説がみられた。視床下部の前部が副交感神経系で,後部が交感神経系であるという意見や,視床下部には交感神経系の中枢だけが存在し,副交感神経系は視床下部より前方にあるという説などがあった。…

【睡眠】より

… 上丘の前端で中脳を切断したネコを1年以上生かしておくと,脳幹と完全に切り離された大脳に睡眠と覚醒に相当する脳波パターンの交代がみられるようになる。他方,視床下部のみを破壊すると昏睡状態になり,睡眠と覚醒の交代がみられなくなる。したがって,大脳のなかの視床下部に睡眠覚醒の基本的なリズムが形成されると考えられている。…

【体温】より

…汗は体表面に約230万個あるエクリン汗腺から分泌されるもので,1時間に1l以上,1日では10l以上も分泌する能力をもっている。汗腺は交感神経支配で,その活動は脳の視床下部によって制御されている。温度刺激は内分泌系にも作用する。…

【脳】より

…抽出された特徴の情報は,次に連合野で総合されて外界の事物に関する知覚の表象を生ずる。快・不快の情動は視床下部において発現する。摂食,飲水,性行動など個体や種の維持に必要な本能行動を起こす中枢も視床下部にある。…

※「視床下部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...