精選版 日本国語大辞典 「百万塔」の意味・読み・例文・類語

ひゃくまん‐とう‥タフ【百万塔】

改訂新版 世界大百科事典 「百万塔」の意味・わかりやすい解説

百万塔 (ひゃくまんとう)

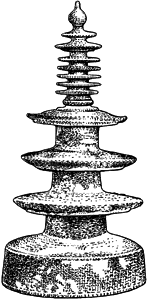

奈良時代に作られた轆轤(ろくろ)びき木製三重小塔で,塔身部に〈陀羅尼経(だらにきよう)〉を納めている。相輪部と塔身部に分かれ,それぞれ一木を用いて削り出す。大きさは個体によって異なるが,標準的なもので総高21.4cm,基底部径10.5cm,塔身部のみの高さは13.4cmある。塔身部の軸部上端を筒状にえぐり,ここに〈陀羅尼経〉を納め,上から相輪部をはめこむ。基底部裏面,屋蓋上面,相輪部基底部に年月日や人名の墨書がある。百万塔は764年(天平宝字8)9月に起きた恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱鎮定後に作られたものである。《続日本紀》宝亀元年(770)4月26日条に,称徳天皇が〈弘願(ぐがん)を発して三重小塔一百万基を造らしむ。高さ各四寸五分。基の径三寸五分,露盤の下に根本,慈心,相輪,六度等の陀羅尼を置く。(中略)諸寺に分置す〉とあるものがそれである。ここに示された寸法は塔心部の寸法であり,墨書銘から神護景雲年間(767-770)から作られたことがわかる。小塔は100万基作られたが,このほかに1万基ごとの七重小塔(一万節塔),10万基ごとの十三重小塔(十万節塔)がある。これらの小塔は鎮護国家の目的で大安寺,元興寺,興福寺,薬師寺,東大寺,西大寺,法隆寺,弘福寺(川原寺),四天王寺,崇福寺の十大寺に分置されたが,現存するのは法隆寺の4万数千基のみである。

執筆者:森 郁夫

百万塔陀羅尼

法隆寺に蔵されるものについて検するに,陀羅尼は,則天武后の時代に中国へ来たトハラの人,沙門弥陀山が漢訳した《無垢浄光大陀羅尼経》に説く6種の陀羅尼のうち,根本(40行),相輪(23行),自心印(31行),六度(15行)の4種を選んで印行したもの。大きさは縦5cm内外,横は陀羅尼によって不同であるが,15~50cmくらい。それぞれ異版をもっているから,原版は少なくとも8種以上あったことがうかがわれる。ほかに筆写の陀羅尼が3巻あり,その終りには写経生の名を記している。百万塔陀羅尼の印行は,文化史的にいろいろの意味をもつ。《無垢浄光大陀羅尼経》は秘密部に属する経巻で,この経所説の諸陀羅尼を書写して納めた小塔を安置するときは,その功徳により諸悪ことごとく消え諸魔ことごとく退散するむねを説いているが,所説を如実に守ってかくも大きな国家的事業とした背後には,すでに奈良朝において,最澄や空海の入唐以前,密教教義への実質的な信仰のもりあがりがあったとの想像が成り立つ。しかしこの陀羅尼が世界的に有名なのは,製作年代の明白な印刷物としては,現存する世界最古のものだからである。1966年に韓国慶州の仏国寺で《無垢浄光大陀羅尼経》の全文を印刷したものが発見され,8世紀前半のものと推定されているが,これについては〈印刷〉の項を参照されたい。

100万という非常に多数の陀羅尼を印刷したとすれば,原版に磨滅が見られない点から,銅板だとする見方もあるが,木版らしい形跡も存し,まだ決定をみていない。用紙は黄麻紙,楮(こうぞ)紙などまちまちで,これにも国産説と舶載説がある。

執筆者:寿岳 文章

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「百万塔」の意味・わかりやすい解説

百万塔

ひゃくまんとう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「百万塔」の解説

百万塔

ひゃくまんとう

764年(天平宝字8)の恵美押勝(えみのおしかつ)の乱後,称徳天皇の発願で造られた100万基の木製の三重小塔。770年(宝亀元)に完成し,十大寺に10万基ずつ安置した。轆轤(ろくろ)挽きの塔身部と相輪(そうりん)部からなり,塔中には紙に印刷した4種の陀羅尼(だらに)経1部を納置。底部などに工房名・工人名・製作日の墨書銘が記され,全体を白土で彩色している。多層の十万節塔・一万節塔とともに,法隆寺に4万5000余点が伝存。重文。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の百万塔の言及

【法隆寺】より

… 奈良時代には庭儀法要のさまをほうふつとさせる伎楽面,舞楽面,響銅(さはり)の金銅鉢,水瓶,また錫杖,柄香炉などの法具がある。百万塔はろくろ仕上げによる木製塔だが,恵美押勝の乱(764)鎮定後,十大寺に10万基ずつ分置されたもので,法隆寺のみに残った。最古の印刷物である陀羅尼を納め,塔にも工人名などを記す墨書がある。…

※「百万塔」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...