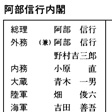

阿部信行内閣

あべのぶゆきないかく

(1939.8.30~1940.1.16 昭和14~15)

昭和時代の、阿部信行を首班とした軍人内閣。平沼騏一郎(ひらぬまきいちろう)内閣の辞職後、陸軍の支持を受けて成立。閣僚10名からなる少数閣僚制をとり、政友会、民政党からは各1名が入閣しただけで、政党との関係は弱かった。成立直後にヨーロッパで第二次世界大戦が始まったが、これへの不介入と日中戦争の自主的解決を声明した。しかし、日米通商航海条約の継続交渉に失敗し、対中国政策も進展させることができなかった。内政面では、貿易省設置問題で外務官僚の大反対を受け、官吏身分保障制度撤廃案も枢密院の反対で実現しなかった。インフレの進行に直面し、九・一八物価停止令を発表しながら、自ら11月に米価引上げを行い、諸物価上昇と物資不足を促進して、国民の不満と政党の辞任要求を招いた。阿部は解散を企図したが、陸軍から見放され、1940年(昭和15)1月14日総辞職した。わずか5か月足らずの弱体無能内閣と評された。

[吉見義明]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

百科事典マイペディア

「阿部信行内閣」の意味・わかりやすい解説

阿部信行内閣【あべのぶゆきないかく】

1939年8月30日―1940年1月16日。陸軍に擁立された少数閣僚制内閣。第2次大戦不介入を声明。汪兆銘政権樹立による中国問題解決を図るが失敗。軍需経済優先による電力不足,食糧不足に悩み,物価抑制にも失敗。官吏身分保障制度撤廃案,貿易省設置問題等を通すことができず,総辞職。→阿部信行

→関連項目野村吉三郎

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

阿部信行内閣

あべのぶゆきないかく

陸軍大将阿部信行が陸軍の支持のもとに組織した内閣(1939.8.30~40.1.16)。欧州大戦には不介入の方針をとり,汪兆銘(おうちょうめい)工作などによって日中戦争の解決を企図したが,収拾の端緒をつかめず,また野村吉三郎を外相に起用して日米関係の打開を模索したが,日米通商条約改定交渉も不成功におわった。国内ではインフレに対して価格等統制令による物価抑制を試みたが,成果をあげなかった。さらに貿易省設置問題で外務省の,官吏身分保障廃止問題で枢密院の反対をうけ,第75議会では政党の内閣不信任運動がおき,陸軍の支持をも失って総辞職した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

阿部信行内閣

あべのぶゆきないかく

1939年8月,平沼騏一郎内閣のあとをうけて成立した陸軍大将阿部信行(1875〜1953)を首班とする内閣(〜'40)

組閣直後ヨーロッパで勃発した第二次世界大戦には不介入方針をとる。汪兆銘工作などによって日中戦争の解決を企図するが失敗,日米関係の打開も失敗し,国内の経済危機にも十分対処できず5か月で総辞職した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by