精選版 日本国語大辞典 「陰陽五行説」の意味・読み・例文・類語

いんようごぎょう‐せつインヤウゴギャウ‥【陰陽五行説】

- 〘 名詞 〙 中国の戦国時代に別々に成立した陰陽説と五行説が、漢代に合したもの。五行の木火は陽、金水は陰、土はその中間にあるとして、これらの消長交替によって万象を解釈、説明する思想。天文学、医学から経書の解釈にまで適用され、特に暦法と結合して干支の組合せによる多くの迷信を生み、中国、日本の日常生活に大きな影響を与えた。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「陰陽五行説」の意味・わかりやすい解説

陰陽五行説

いんようごぎょうせつ

古代中国の世界観の一つ。陰陽説と五行説とは、発生を異にする別の思想であったが、戦国末以後、融合して陰陽五行説となり、とくに漢代の思想界に大きな影響を及ぼした。陰陽説とは、陰陽二気の消長により万物の生成変化を説く思想で、これが易(えき)に取り入れられてその基本原理となったが、陰陽は元来、山の日陰(ひかげ)、日向(ひなた)のことをさした。易はもと、剛と柔との組合せで生成変化を説いたが、のち剛柔にかわって陰陽が取り入れられ、これによって循環の思想が加わった。これは天体の運行や四季の推移から考えられたのであろう。

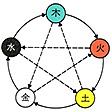

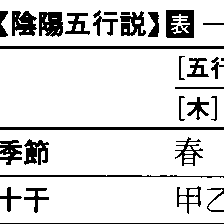

一方、五行説は、古代人の生活に必要な五つの素材、つまり民用五材の思想に基づく説である。生活に直接的な水火に始まり、木金に及び、その基盤をなす土に終わる。この水火木金土の次序は『書経(しょきょう)』の「洪範篇(こうはんへん)」にみえ、生成五行という。この五材説に対し、戦国中期の陰陽家、鄒衍(すうえん)の唱えたのが土木金火水という、後からくるものが前にあるものに勝つという五行相勝(そうしょう)(相剋(そうこく))による五徳終始説である。また、天文暦数の学と関連をもつ『礼記(らいき)』の「月令(がつりょう)篇」には、四時や四方の観念によって木火土金水、すなわち前にあるものから後のものを生ずるとする五行相生(そうせい)の次序が記され、多くの配当がなされている。五行の「行」は「めぐる」で流行、運行することであり、「五」は五星、五色、五味、五声など多方面で行われた一つの思考の型である。これは人の片手の指の数からきたともいわれ、一つのまとまりを表す標準である()。

この陰陽五行は、十干(じっかん)、十二支(じゅうにし)、六十四卦(か)および天一、地二などの数と結び付き、それに災異説や讖緯(しんい)説などと互いに影響しあって変化し、迷信禁忌の色彩を濃くし、その後の民間信仰のなかに入っていった。また、日本にも伝わり陰陽道(おんみょうどう)を成立させた。

[中村璋八]

科学史からみた陰陽五行説

陰陽五行説は、未熟な手法ながら、日常経験からの帰納により生まれたもので、当初は、自然やそのなかの存在である人間について理解するための、一種の素朴な科学的仮説でもあり、古代ギリシアの自然学に匹敵するものであった。

二つの対立物による自然の解釈も古代ギリシアでも行われたが、さらに、陰陽が太極から分かれたとして二元論を一元論に還元することや、天地、上下、円と方(四角形)、奇数と偶数など対(つい)をなすさまざまな物や概念をそれぞれ陽と陰に振り分け、同じ側に属するものどうしを互いに対応させる思考様式なども、それぞれ、アナクシマンドロスのアペイロンやピタゴラス学派の説を連想させる。

しかし西洋の対立概念が互いに相いれない厳しい対立であるのに対し、陰陽の場合は互いに相補的・相対的関係をなすものである。

陰陽二元では説明しにくい現実世界の多様な存在や現象に対しては、より具体的でより多くの要素からなる五行説のほうが都合がよい。種々の概念・対象をいくつかずつに分類して、それぞれをのように五行の一つ一つに配当し(配当の仕方は文献によりかならずしも一致しない)、同じ五行に属するものどうしを対応させ、異なる五行に属するものとの関係をもとの五行の性質と機能とにより解釈した。

古代ギリシアの四元素説における元素は万物を構成する基本物質としての色合いが濃く、それにとってかわった近代的な元素説や原子論もそのような具体的な基本物質の追求から生まれたのに対し、五行の場合はむしろ性質や機能の面が重視されるようになり、抽象的・形而上(けいじじょう)学的議論しかなされなくなったことが近代的物質観が生まれなかった一因かもしれない。

西洋医学には四元素説にヒントを得たと思われる四体液説があったが、中国では陰陽説についで五行説が医学・生理学的現象の説明に導入された。これが一般思想への五行説の浸透を促したと考えられる。

[宮島一彦]

『島邦男著『五行思想と禮記月齢の研究』(1971・汲古書院)』▽『中村璋八著『五行大義』(1973・明徳出版社)』▽『J・ニーダム著、吉川忠夫他訳『中国の科学と文明 第2巻 思想史 上』(1974・思索社)』▽『藪内清著『中国文明の形成』(1974・岩波書店)』▽『根本幸夫・根井養智著『陰陽五行説 その発生と展開』(1991・薬業時報社)』▽『稲田義行著『現代に息づく陰陽五行』(2003・日本実業出版社)』

改訂新版 世界大百科事典 「陰陽五行説」の意味・わかりやすい解説

陰陽五行説 (いんようごぎょうせつ)

yīn yáng wǔ xíng shuō

中国思想において,陰陽論と五行説とを組みあわせ,宇宙の生成,自然のめぐり,統治のあり方,人体のしくみなど,宇宙から人事にいたるあらゆる現象を説明するのに用いられた理論。さまざまな占いにも応用された。

陰陽論と五行説の起源については,殷代における風の信仰と関連してほぼ同時に成立したとする説もあるが,通説では両者は発生基盤を異にするとされている。陰陽は山の日かげ(陰),日あたり(陽)が原義であるが,やがて寒・暖の意に用いられ,気の自然哲学と結びついて1年の気候の推移を支配するものとして陰陽の二気が考えられた。ついで陰陽は気の大いなるものとされ,万物を生み出す二大要素とみなされ(《荘子》則陽篇など),《易》の十翼にいたって陰陽哲学として止揚された。これ以後,一気の二相としての陰陽はすべての対立し循環するものの二元的原理となり,中国人の思考法を決定づけてゆく。

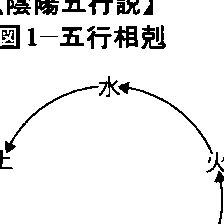

一方,五行とは木・火・土・金・水の五元素をいうが,文献上の初出は《尚書》洪範である。そこでは五行として水・火・木・金・土がこの順に列挙され,それぞれの性質や味が記されている。洪範では五行はまだ静止しているが,戦国期の陰陽家鄒衍(すうえん)はこれを歴史の場に適用し,王朝の交代を理論づけた。いわゆる五徳(五行のパワー)終始(循環の意)説である。彼によれば,各王朝はそれぞれ五行のひとつを賦与されており,命運がつきると新王朝に取って代わられるが,その交代は必然的な理法に従って図1のような順になるという。このめぐりは火に勝つのは水,水に勝つのは土……という順序になっているので,これを五行相克(そうこく)という。この理論は秦に利用されたが(周の火徳から秦の水徳へ),のちに漢の劉歆(りゆうきん)によって図2のような五行相生説(水は木を生み,木は火を生み……)が提唱され,歴代各王朝は相生説に従って自己の徳を定めた。たとえば,北方を異民族に奪われた南宋朝が最初の年号を建炎(炎を建つ)としたのは,宋(火徳)の再建という願いがあったからである。ちなみに,この相生説は唐代あたりから一族の命名にも使われた。たとえば,宋の陳源の子は櫟,孫は照・勲,曾孫は埜・圻・基,玄孫は である。そこには一族の繁栄と永続という呪術的な意図もあったであろう。

である。そこには一族の繁栄と永続という呪術的な意図もあったであろう。

話をもとにもどせば,鄒衍らの陰陽家グループの影響であろうが,五行はまた四時のめぐりを主宰する陰陽の二気と結びつき,時令の思想を生み出した。《呂氏春秋》十二紀篇(《礼記》月令(がつりよう)と同文)などにみえるのがそれで,まず春・夏・秋・冬はそれぞれ木・火・(土)・金・水(五行相生)に割りあてられる。土は余るので1年の真ん中の日とする(土用)。さらに五行にはそれぞれにふさわしいシンボルカラーや音や味などが配当され,もし為政者が各季節に合致した政治を行わないと(春に夏令を行ったりすると),自然と人間の調和が狂って災害が生じるとする。この天人相関にもとづく時令思想は,漢代に災異説(災異思想)へと展開し,董仲舒(とうちゆうじよ)は天子が天意に合わない政治を行うと天はそれに感応して災異を下すと主張した。陰陽と五行を直結させたのも彼であり,〈天地陰陽木火土金水の九と人を加えると十になり,十で天の数はおわる〉(《春秋繁露》天地陰陽篇)と述べている。また,この時代には《易》や讖緯(しんい)説とも結びついてさまざまな予言術を生み出した(《漢書》五行志など)し,兵法,医術,律暦などにも基礎理論を提供した(《漢書》芸文志)。陰陽五行説を大幅に取りこんだ《淮南子(えなんじ)》では,天地万物の生成もそれによって説かれている。陰陽五行説はその後宋学において哲学的に深化される一方,民間では種々の占法呪術に影響を与えたし,日本に伝わって陰陽道(おんみようどう)を成立させたが,その大綱は漢代に完成されたとみてよい。

執筆者:三浦 国雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「陰陽五行説」の解説

陰陽五行説

いんようごぎょうせつ

戦国時代に発生し,秦・漢代に大成したのが陰陽説で,天地間の万物の形成は,相対した性質を有する二元(陽と陰)が盛衰することにもとづくとした。日・春・南・昼・男・君・上は陽,月・秋・北・夜・女・臣・下が陰。陰陽説に影響されて宇宙生成を説くのが五行説で,天地の間に循環流行して停息しない木・火・土・金・水をまた万物組成の元素とし,木・火は陽に,金・水は陰に,土は中間にあるとして,これらの消長によって天地の変異・災祥・人事などの吉凶・禍福を論ずる。この両説を1つにしたのは鄒衍 (すうえん) ・鄒奭 (すうせき) で,前漢末期には天文・暦・占いと結びついて宇宙・人間界・世界および王朝交代など,森羅万象 (しんらばんしよう) の変化の理論づけを確立させた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「陰陽五行説」の解説

陰陽五行説

いんようごぎょうせつ

中国の戦国時代に陰陽説と五行説が結合して成立した理論。世界の人事・自然現象を,陰陽とその展開した五行(木・火・土・金・水の5要素)をくみあわせたものとして理解し,仏教の五戒などとも結合して中国の人事・自然現象の解釈に重要な理論的枠組みを与えた。日本でも古代以来近世まで有力な理論として,仏教・儒教・神道・陰陽道(おんみょうどう)などの学問や茶道などの芸能に強い影響を及ぼした。明治期以降は迷信として排斥されながらも,現代の漢方医学はこの理論を基礎的な枠組みとし,また現代の占いも陰陽五行説を標榜している場合が多い。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

占い用語集 「陰陽五行説」の解説

陰陽五行説

出典 占い学校 アカデメイア・カレッジ占い用語集について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「陰陽五行説」の解説

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)

古代中国に発生した宇宙生成の理論。自然および社会のあらゆる現象を陰陽の2原理の消長,変化によって説いたのが陰陽説で,この影響を受け万物の生成消滅を木,火,土,金,水の5大要素の循環,変転から説いたのが五行説。ともに前3世紀に成立し,秦漢時代に特に流行した。後世まで中国人の知的生活にとけこみ,中国哲学のみならず,学術全般に大きい影響を与えた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陰陽五行説」の意味・わかりやすい解説

陰陽五行説

いんようごぎょうせつ

Yin-Yang wu-xing shuo

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の陰陽五行説の言及

【数】より

… 5は人間の両手両足と頭,5本の指,五感など,また身体的健康や愛,物質の本体,プラトン主義では美の精髄として考えられた。また古代・中世では四大以外の元質で,万象に拡充する第五元素quinta essentiaであり,中国では四分割の中心,または四点の統合を表す貴重な数として陰陽五行説の基礎を成した。天を意味する3と大地の2を足した数として聖なる結婚を意味することもあり,五角形または五芒星形pentagramとして魔よけに用いられた。…

【占星術】より

…惑星のなかでは歳星(木星)が重視され,この惑星がほぼ12年で全天を1周することから,周天を12等分した十二次のどこに歳星がくるかによって,十二次に割り当てられた分野すなわち地上の国々の命運が占われた(分野説)。陰陽五行説の起源は太陽・月,五惑星による占星術と不可分なところがあり,逆に占星術も五行説を媒介にして整理された。五惑星は木・火・土・金・水の五行に対応し,それぞれに意味付けがなされた。…

※「陰陽五行説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...