日本大百科全書(ニッポニカ) 「雇用理論」の意味・わかりやすい解説

雇用理論

こようりろん

theory of employment

社会全体の雇用労働者数はどのようにして決められるかという問題に関する理論。労働者には、雇用されるか、あるいは雇用されずに失業するかの二つの状況しかないので、雇用理論を説明することは、反面では失業理論を明らかにすることに結び付く。

[内島敏之]

古典学派の雇用理論

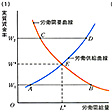

これは経済学での伝統的理論であり、労働市場のもつ機能に全面的信頼を置く考え方である。生産物価格や賃金は、それぞれの市場における需要と供給との状態を完全に反映して上下に伸縮的に変化し、それらは完全に市場を清算する機能を有すると考えられる。このような状態のもとで、各企業は、利潤が最大になるように労働雇用量を決定する。つまり、実質賃金と労働の限界生産力とが等しくなるように、労働投入量を決定する。労働者に企業が支払う実質賃金が高い(低い)ほど、企業は労働雇用を少なく(多く)する。このような個別企業の実質賃金と労働需要との関係を経済全体について集計すると、の(1)の右下がりの労働需要曲線を導くことができる。の(1)の右上がりの曲線は、労働の供給曲線である。労働者が労働の対価として受け取る実質賃金が高ければ高いほど、労働の供給は増えるであろう。したがって労働の供給曲線は右上がりとなる。労働市場の均衡は、労働の需要曲線と供給曲線との交点Eで達成される。均衡実質賃金率W*のもとで働きたいと思う人(L*人)は全員雇用されている状態、つまり完全雇用の状態を点Eは示す。実質賃金がW1であると、働きたいと考えている人の数はW1Aで、企業が雇いたいと思う人の数はW1Bであり、労働市場においてABに対応するだけ労働の超過需要が存在する。このときには実質賃金はW*まで上昇する。実質賃金がW2の水準であると、CDに相当する労働の超過供給、つまり失業が存在する。しかし古典学派の考え方に従うと、このような状態のときには実質賃金は、市場を清算するようにW*の水準まで下落するのである。したがって、失業が存在したとしても、やがては市場メカニズムにより失業は解消するのである。もし労働者が、実質賃金がW2以下になるのに抵抗するならば、CDに相応する失業は自発的失業である。古典学派の考えと矛盾しないもう一つの失業は摩擦的失業である。退職した人が新しい職を探す過程は時間を要し、この間、正常な労働移動に伴って必然的に、一時的・過渡的に労働者は失業するからである。

[内島敏之]

ケインズの雇用理論

市場に全面的信頼を置く古典学派の考え方は、1929年に始まった大恐慌を前にその限界をさらした。その年10月のニューヨーク株式市場の暴落を契機に起こった大恐慌は、アメリカ全土はもちろん全資本主義国に波及した。その後不況は10年くらい続くが、アメリカにおいては実質GNPは最悪時の1933年には、29年の7割という水準まで落ち込み、37年になってようやく29年の水準まで回復した。雇用状況についてみると、32年のアメリカでは、失業者は1300万人近くもおり、4人に1人が失業しているという状態であった。

大不況の真っただ中の1936年、イギリスの経済学者J・M・ケインズは、『雇用・利子および貨幣の一般理論』を発表し、大不況に対して古典学派の考え方は有効な処方箋(しょほうせん)とはならないことを明らかにした。ケインズの基本的な考え方は、貨幣賃金や生産物価格は古典学派が想定するほどには伸縮的ではない、とくにそれらは不況期には市場を清算するようになかなか下落しない、というものである。貨幣賃金や価格が下方硬直性をもつと、実質賃金も下方硬直的となる。したがっての(1)において、いま実質賃金がW2であると、失業がCDだけ存在するにもかかわらず、実質賃金は均衡を回復する水準W*に向かって下落しない。実質賃金W2の水準で失業が存在したままの状態が続くことになる。貨幣賃金や価格の下方硬直性の存在を認めるならば、古典学派のように市場メカニズムによる、経済の不況からの自動的回復能力に頼ることは無意味である。ケインズは貨幣賃金と価格の下方硬直性を前提として、大量の失業の原因を有効需要の不足に求める。有効需要の不足により、働きたいと思っている労働者が就職口をみいだすことができない非自発的失業が発生するのである。需要不足による非自発的失業をなくすためには、政府が拡張的金融・財政政策を実行すべきであると、ケインズは主張する。の(2)において、右上がりの直線DDは有効需要を所得の関数として表したものである。有効需要は、消費支出、投資支出、それに政府支出の三つから構成されており、所得が増えると増加する。生産物市場の均衡は点Aで示される。そこでは有効需要イコール所得が成立する。均衡所得はY*であり、それは労働の完全雇用が成立しているならば達成されるであろう完全雇用所得YFに及ばない。所得のギャップYFY*に相応するだけ失業が発生している。の(2)のギャップBCをデフレ・ギャップとよぶ。失業をなくすためには、政府が財政政策を積極的に実行することにより、有効需要をDDからD'D'へとシフトさせればよい。生産物市場の新しい均衡は点Bで達成され、均衡所得はYFに一致する。有効需要の不足による失業は解消され、完全雇用が達成される。政府が市場に積極的に介入すべきであるというケインズの考え方は、従来の古典学派の市場万能主義を全面的に覆すものであり、ケインズの業績は「ケインズ革命」とよばれる。

[内島敏之]

ケインズ以後の雇用理論

これまで代表的な雇用理論として古典学派とケインズの二つの理論をみてきたが、雇用理論はその後も目覚ましい進展を遂げている。ケインズは、貨幣賃金の下方硬直性の理論的説明を十分にしなかったが、その理論的基礎づけは現在のマクロ経済学の重要なトピックスの一つである。労働というサービスのもつ基本的特性に注目することにより雇用理論を深める研究もなされている。通常、企業は不況になったからといってすぐに労働者を解雇することはしない。企業は労働者にかなりの教育や訓練のための投資を行っており、解雇により人間資本を失うことの損失が大きいことを、企業は知っているからである。このような労働サービスの固定的要因を重視することにより、「人的資本」の理論がW・オオイやG・S・ベッカーらにより提唱された。そのほかにも重要な研究業績が数多く発表されているが、世界的規模でみられる失業の増大という現状のもとで、雇用理論の研究はいっそう深められていくであろう。

[内島敏之]

『J・M・ケインズ著、塩野谷九十九訳『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1941・東洋経済新報社)』▽『中谷巌著『入門マクロ経済学』(1981・日本評論社)』▽『R・ドーンブッシュ、S・フィッシャー著、坂本市郎他訳『マクロ経済学』全2巻(1981・マグロウヒルブック)』▽『根岸隆著『ケインズ経済学のミクロ理論』(1980・日本経済新聞社)』▽『西川俊作著『労働市場』(1980・日本経済新聞社)』