精選版 日本国語大辞典 「馬印」の意味・読み・例文・類語

うま‐じるし【馬印・馬標】

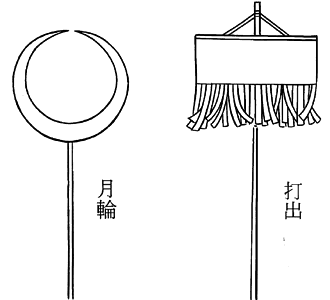

- 〘 名詞 〙 軍陣の用具の一つ。主将の馬側にたてて、その所在を明示する標識。集団歩兵戦争の激化とともに発達したもので、棹の先頭に出(だし)と呼ぶ笠や扇、輪貫(わぬき)などの作りものを設けたが、江戸時代になると馬簾(ばれん)を加えるのが普通となり、纏(まとい)ともいう。羽柴秀吉の金のひょうたん、徳川家康の開き扇などが著名。馬幟(うまのぼり)。

馬印〈武用弁略〉

馬印〈武用弁略〉- [初出の実例]「武者奉行、旗奉行、一切、自身の働(はたらき)大きなるけがなり。〈略〉惣旗(そうはた)、馬じるしと分て両奉行なり」(出典:甲陽軍鑑(17C初)品四三)

馬印の語誌

挙例の「甲陽軍鑑」から知られるように、馬印は総旗とともに一軍の象徴であり、常に大将につき従って行動する存在だった。従って、これらを支える奉行には、年功を積んだ側近が選ばれ、大将と生死をともにするものとされていた。

改訂新版 世界大百科事典 「馬印」の意味・わかりやすい解説

馬印 (うまじるし)

馬標,馬験とも書く。旗指物の一種で,戦陣において大将の馬の側に立て,その存在を味方に明示するもの。そのために,高く大きく目だつように作られるが,1人の馬印持(旗差)が扱えるほどの大きさが限度。通常,大名は真旗(しんのはた)(自家の軍神の依代)に由来すると思われるより大きい大馬印,自身の指物に由来するより小さい小馬印を,形態を変えて用いた。竹木の長柄の先端に,依代の意義のある〈はた〉,招き・目籠・かざし・玉・笠・傘・団扇,また矢戦の風見に由来する吹抜き,防具の幌,夜間目印の提灯など,各軍団の構成員の識別のために,多種多様の形態をとる。材料は色彩効果,重量・風の抵抗の軽減をはかって,原物を模した作り物で,金・銀・朱・竹・木・革・布・紙・鳥獣の毛皮が用いられた。《信長記》十五馬験之事に,〈永禄(1558-70)ノ比マデハ馬験ト云事ナカリキ,元亀(1570-73)ノ比ヨリ初リ,次第ニ長ジテ今ハシルシノ要トス〉とあり,戦国時代,歩兵中心の集団戦の際に,指揮者の位置を示す必要から始まった。関ヶ原の戦,大坂の陣,島原の乱に用いられた諸大名の馬印は《諸将旌旗図》《御馬印》などの題で板行されている。本来大名個人のしるしであったが,江戸時代に入り家格が固定化すると,馬印は名誉,当主の象徴として世襲されるようになる。

執筆者:加藤 秀幸

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「馬印」の意味・わかりやすい解説

馬印

うまじるし

近世に流行した軍陣の標識。馬験、馬標とも書く。長柄(ながえ)の先につけ、武将の馬側や本陣に押し立て、その所在を明示した。『甲陽軍鑑』『信長記(しんちょうき)』の記事および諸藩の記録などにより、中世末から近世初頭に発生したものと推測される。当代の大軍による熾烈(しれつ)な戦闘において、彼我を識別し功名を顕示しようとする要求より出たものと解される。大馬印と小馬印の別があり、大馬印は紋章、文様、文字などを染め付けた五幅(いつの)、六幅(むの)四方の乳付(ちつき)の大旗や吹貫(ふきぬき)が多く、物の形をかたどった「作り物」のたぐいもあり、おおむね本陣に据えられた。小馬印は従者が捧持(ほうじ)した武将の指物(さしもの)や槍(やり)の鞘(さや)から転化したものと考えられ、纏(まとい)の称もある。

布帛(ふはく)、紙、木、竹、鯨のひげ、鳥毛、皮革などを素材とし、金銀箔(はく)、漆、染料、顔料(がんりょう)などで彩色したさまざまの作り物が好まれ、その意匠は大馬印より変化に富み、多彩である。馬印は将軍、旗本、諸侯のほか、細川家の記録に「馬印御免の衆」とあるごとく諸侯の一族重臣が許されて使用した。著名なものに織田信長の金の唐傘(からかさ)、豊臣(とよとみ)秀吉の瓢箪(ひょうたん)、徳川家康の金扇、柴田(しばた)勝家の金の御幣、加藤清正の馬藺(ばりん)、細川忠興(ただおき)の有の字の四方大旗などがある。

[山岸素夫]

百科事典マイペディア 「馬印」の意味・わかりやすい解説

馬印【うまじるし】

→関連項目纏

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「馬印」の意味・わかりやすい解説

馬印

うまじるし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「馬印」の読み・字形・画数・意味

【馬印】ばいん

字通「馬」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の馬印の言及

【纏】より

…しかし他と紛れぬように,幟のほかにも作り物を用い,ときには当世具足の背に着けた指物(さしもの)を纏としたので,《甲陽軍鑑》には〈北条家の大道寺九ッ挑灯(ちようちん)のさし物をそえにしてもたする,是によってまとひは北条家よりはじまる〉と伝えている(旗指物)。また竿の先端に趣向をこらした作り物を施し,さらに馬簾(ばれん)といって輪形に切裂(きつさき)を長くたらしたのを加え,これを馬脇の標識とした馬印を纏と呼ぶようになった。この形式の纏は江戸時代になってから軍事組織に準じる消防にあたる者の標具としても用いられ,かくて纏は,必ず馬簾をつけ,上端に〈出し〉という飾物を配し,柄の下部の石突(いしづき)を股(また)として手にかけて持ち,振るのに便利とした(〈火消〉の項を参照)。…

※「馬印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...