共同通信ニュース用語解説 「蟹工船」の解説

蟹工船

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「蟹工船」の意味・読み・例文・類語

かに‐こうせん【蟹工船】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 漁船の一つ。北洋で漁獲した蟹をその場で缶詰などに加工する設備を持った船。

- [ 2 ] 小説。小林多喜二作。昭和四年(一九二九)刊。きびしい労働条件下の蟹工船の労働者達が団結し、闘争に立ち上がるまでをリアルに描いた、日本のプロレタリア文学の代表的作品。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蟹工船」の意味・わかりやすい解説

蟹工船(母船式カニ漁業の母船)

かにこうせん

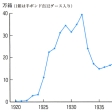

母船式カニ漁業の中核となる母船をいい、船内に缶詰製造の工場を備えていることから工船とよばれていた。カニ缶詰は1881年(明治14)ごろから北海道周辺および千島列島を根拠地として、陸上工場で製造されていたが、しだいに資源の減少が目だち、漁場の拡大に迫られた。このような状況にあるとき、農林省水産講習所練習船雲鷹(うんよう)丸が1914年(大正3)、カムチャツカ西岸沖合い公海で、漁獲したタラバガニを原料として缶詰製造を試みたが、カニ肉を清水で洗浄する製造法であり、清水所有量によって漁場滞在期間が左右され、長期間の操業に問題があった。しかし、1920年に富山県の実習船呉羽(くれは)丸は同海域において、海水使用による缶詰製造を行った結果、カニ肉のしまり、鮮度、色沢、脂肪付着などの点で、清水を使用したものよりも品質優良であることを実証した。これに刺激され、翌年函館(はこだて)の和島貞二(わじまていじ)は、汽船喜多(きた)丸(389トン)および帆船喜久(きく)丸(300トン)を母船として、沿海州およびオホーツク海の公海漁場で操業した。これが事業化された日本の母船式漁業の発祥である。その後、着業者が激増し、1928年(昭和3)にはカムチャツカ西岸沖合いの工船は18隻を数え、33万箱に達するカニ缶詰を製造した。1932年にはカムチャツカ東岸沖、ベーリング海にも漁場が拡大され、母船式カニ漁業の最盛期を迎えた。しかし、1933年以降、乱立する企業の合同、生産制限の必要性、カニ資源の維持、ほかの北洋漁業との紛争防止の観点から、農林省は1934年に新たに母船式漁業取締規則を制定したため、船団数は半減した。第二次世界大戦まで、毎年4~8隻の母船が出漁し、15~20万箱の生産が維持された。1941年の戦争勃発(ぼっぱつ)から中断されたが、1953年(昭和28)にベーリング海ブリストル湾へ、共同経営による1船団が出漁し、1955年カムチャツカ西岸沖合いに2船団、翌年にはオリュートル沖合いにも1船団の出漁をみた。

工船漁業初期には200~300トン程度の帆船あるいは汽船を母船としたが、近代化された母船は8000~1万トンの大型船が大部分となった。カニ缶詰製造の設備一式を備え、8~10隻の漁艇(川崎船という)を搭載し、2、3隻の独航船と、船団必需品の補給と製品運搬を行う仲積(なかづみ)船(運搬船)で1船団を編成する。独航船(60~80トン、200~300馬力)は、母船より先に漁場に到着し、母船に漁場選定に必要な情報を伝え、指示に従って投網する。漁場では主として投網作業と漁場探索にあたる。カニ漁具として底刺網を用いるが、網の1反の長さ約42メートルのもの210反を連ねて1配(はえ)とし、1日に通常2600反前後を投網し、常時1~2万反が海中に敷設されているようにする。搭載漁艇(10トン、50馬力)は、早朝海上に降ろされて揚網作業にあたり、カニを満載すれば母船に帰投し、漁獲物と揚網された網を母船に渡し、繁忙期には夕刻までこの作業を繰り返したのち母船に収納される。母船の甲板にあげられたカニは、脱甲、煮熟(しゃじゅく)、冷却のうえ截割(せっかつ)、肉詰め、秤量(ひょうりょう)、巻締め、加熱殺菌、打検の缶詰工程を経て箱詰にされ製品となる。仲積船(2000トン内外)は、往航には補充漁具、缶詰空缶、漁業諸資材、燃料、清水、食料などの補給品を、復航には缶詰製品を積載して根拠地に帰る。カニ漁業の漁期は、出漁する漁場によって若干の差はあるが、カニの産卵・索餌(さくじ)による接岸(入りガニ)、離岸(出ガニ)に対応し、だいたい4~10月の間であるが、年によって初漁期に海氷に災いされることがある。カニは魚類と異なり特異な形態をしているため、缶詰製造の過程では手作業による部分がきわめて多く、母船の人員構成は、船団長、事業幹部、漁労作業員、工場作業員、船長以下の乗組員ら合計400人以上にもなるのが特徴である。創業の初期、人海戦術的な方法で達成しようとしたため、作業員への労働強化となり、しばしば労働争議が起こった。1926年(大正15)の「工船博愛(はくあい)丸事件」は、その代表的なものとして残虐な作業員酷使の実態が新聞で報道された。小説『蟹工船』は、この事件をモデルとして小林多喜二(たきじ)の発表したものであり、プロレタリア文学の傑作として広く海外にも知らされた。

タラバガニ漁場は、アメリカおよびソ連(現、ロシア連邦)領の大陸棚であり、資源維持について、日本と両国間のカニ協定が結ばれ、漁場、漁期、操業規模、漁具漁法、漁獲量などに厳しい規制を受け、生産は年々減少傾向をたどった。主対象であったタラバガニ資源に対する禁漁措置がとられ、ズワイガニ、アブラガニ、イバラガニなどに関する漁業協定が新たに定められ、従来の大型母船式漁業はしだいにその編成の変化を余儀なくされ、1973年(昭和48)以降は独航方式のカニ漁業へ転換されたため、往時の蟹工船は姿を消した。

[三島清吉]

『齋藤市郎著『遠洋漁業』(1960・恒星社厚生閣)』▽『葛城忠雄著『母船式工船漁業』(1965・成山堂)』▽『岡本信男著『近代漁業発達史』(1965・水産社)』

蟹工船(小林多喜二の小説)

かにこうせん

小林多喜二(たきじ)の中編小説。1929年(昭和4)5、6月『戦旗』発表。第二次世界大戦前は検閲制度による伏せ字が多く、68年(昭和43)の『定本小林多喜二全集』版でほぼ完全に復原された。北洋の蟹工船漁業で起きた事件をもとに「植民地における資本主義侵入史」をえぐろうとした。季節労働者として雇われ、国威発揚の美名のもとに悪辣(あくらつ)で残忍な搾取にさらされた未組織労働者が、自然発生的な闘いに立ち上がり階級意識に目覚める姿を描く。権力を握る「悪玉」的人間の描き方などに類型的な弱点もあるが、集団描写のみごとさと社会的、歴史的現実の把握と告発の深さ、強さにおいて、当時のプロレタリア文学の理論的、実作的水準を一挙に高めた画期的作品である。

[小笠原克]

『『蟹工船・党生活者』(角川文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「蟹工船」の意味・わかりやすい解説

蟹工船 (かにこうせん)

北洋で行われていたカニ漁業の母船。漁獲したカニを船内で缶詰に加工していたのでカニ工船とよばれた。カニ漁業は5000~6000トンの中古の貨物船を改造した母船1隻,90~100トンの独航船2~3隻および母船にのせた漁艇(川崎船)6~9隻により1船団を構成し操業する。漁場に着くと独航船はカニ刺網を海底に設置する。8~10日ほどおいて,母船からおろされた川崎船がこの刺網をネットホーラーで巻き上げ,刺網にかかったカニをはずして母船にとどける。母船ではカニを脱甲し,海水で洗い煮沸する。さらに脚を截割(せつかつ)分類し,中甲板の缶詰工場に送り,缶詰の製造を行う。漁場はオホーツク海,ブリストル湾(アラスカ)などである。アメリカが1977年に200カイリ漁業水域を設定して漁業保存管理法が成立したため,これに基づいて制定された外国漁船規則によって,タラバガニ漁業はその年以降禁漁になり,母船式カニ漁業も実質的に消滅してしまった。

執筆者:竹内 正一

蟹工船 (かにこうせん)

小林多喜二の中編小説。1929年(昭和4)5~6月の《戦旗》に発表。同年9月戦旗社刊。蟹工船の実態を暴き,労働者たちの階級意識の目覚めを描いた作品。昭和の初め,日本帝国海軍の保護を受けながら,オホーツク海に進出していた蟹工船は,実は資本家が法外な暴利をむさぼるために低賃金で労働者たちをかり集め,過酷な強制労働による搾取を続ける奴隷工場であった。悲惨な極限状況の中で,追いつめられた労働者たちが階級意識に目覚め,団結して闘争に立ちあがっていく過程を集団群像として描いている。社会的な主題を明確な構成でとらえ,きびしい自然と労働の現場とをリアルに描き得ている点で,プロレタリア文学の最高の達成を示すものとして海外にも広く紹介された。1953年,山村聡の監督・主演で映画化された。

執筆者:木村 幸雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「蟹工船」の意味・わかりやすい解説

カニ(蟹)工船(漁業)【カニこうせん】

→関連項目漁船

蟹工船(文学)【かにこうせん】

→関連項目戦旗|山村聡

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「蟹工船」の解説

蟹工船

かにこうせん

小林多喜二(たきじ)の中編小説。1929年(昭和4)「戦旗」5・6月号に分載。同年戦旗社より刊行。オホーツク海へ出漁する蟹工船の過酷な労働のなかで,労働者が集団として自覚し団結して立ちあがるさまを,背後の国際関係・財閥・帝国軍隊との緊密なつながりを浮かびあがらせつつ描いた。発表当初からの度重なる発禁にもかかわらず広く読まれ,プロレタリア文学をこえて一般の文壇からも高い評価をうけた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「蟹工船」の解説

蟹工船

かにこうせん

1929年発表。プロレタリア文学の代表作。オホーツク海で操業する蟹工船を舞台とし,帝国海軍を後楯として徹底的に搾取する資本家側,これにストライキをもって対抗し,しかも敗れる労働者の戦いを描く。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

デジタル大辞泉プラス 「蟹工船」の解説

蟹工船

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蟹工船」の意味・わかりやすい解説

蟹工船

かにこうせん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...