翻訳|colony

精選版 日本国語大辞典 「植民地」の意味・読み・例文・類語

しょくみん‐ち【植民地】

- 〘 名詞 〙 ある国からの移住者によって、新しく経済的に開発された土地。特に、強国の領土となってその国に従属する地域。その本国にとっては、原料供給地、商品市場、資本輸出地となり、政治的に本国の統治を受ける属領となる。

- [初出の実例]「此年頃は『オーストラリア』にある『イギリス』の殖民地(ショクミンチ)へ巡行せられしが」(出典:万国新聞紙‐一二集・慶応四年(1868)五月上旬)

改訂新版 世界大百科事典 「植民地」の意味・わかりやすい解説

植民地 (しょくみんち)

colony

植民地という概念は,ラテン語coloniaに起源をもち,それが近代ヨーロッパ語のcolony(英語),colonie(フランス語),Kolonie(ドイツ語)として広く用いられ,さらに近代日本において,その日本語訳として定着したものである。この概念は古典古代,近代ヨーロッパ,近代日本と三重の歴史的位相をもち,それに応じて,意味する内容も拡大してきた。近代以前には,植民地という言葉はおもに,ある集団か,その一部が従来の土地を離れて新たな地域に移住し,そこで形成する社会を意味した。古代フェニキア人の地中海沿岸の都市建設,ギリシア人の植民市(アポイキア),ローマ人のコロニア,さらに中世ドイツ人の東方移住などはその例であり,また,ヨーロッパ以外でもこれと類似した集団的な移住の例は数多い。

しかし,19世紀になると植民地という言葉は,移住地という意味に加えてヨーロッパ国家によって政治的・経済的に支配された地域をも意味するようになり,19世紀末以降は属領や移住植民地のみならず列強の帝国主義的な進出をうけた地域は,保護国,保護地,租借地,特殊会社領(帝国イギリス東アフリカ会社など),委任統治領などの法的な形態を問わず植民地と考えられるようになった。そして,帝国主義の時代に列強は,相互の外交交渉などによって世界中に勢力圏や利益圏を設定し,特定国の排他的な支配や権益を承認しあう,いわゆる世界分割を行った。この間に,諸列強の国内には,植民地の維持と拡大を追求する政策体系が推進され,それを正当化するイデオロギーである植民地主義が強まった。また,植民地の人々の間には従属の意識が広まる一方で,異民族支配と搾取,抑圧,人種差別などに反対する反植民地主義が拡大していった。このような背景から,植民地保有国では植民地化は〈ヨーロッパ文明の他地域への伝播(でんぱ)〉と主張され,反面で従属させられた地域では,それは〈白人による有色人種の支配〉として排されるというイデオロギー対立に発展し,今日もその影響は色濃く残っている。

この植民地主義と反植民地主義の相克は,アヘン戦争というアジアの植民地化の衝撃によって出発し後発植民地帝国となった近代日本にとっても両義的なものであった。一方で,日本人は列強による植民地化という危機を強く意識したために,植民地化されたアジアの人々の反植民地主義に共鳴しうる心理的基盤をもっていた。ところが,日本は近代化と並行して海外膨張を試み,やがて台湾,朝鮮,中国などアジア諸国を植民地化していったのであり,海外進出の行動と植民統治技術については,欧米列強から速やかに学習した。そのため,日本では欧米の植民地主義に対しては否定的な意味あいがこめられ,反面で日本のアジア進出と植民地の獲得についてはアジア主義などの旗印によって肯定するという,使い分けが行われたといえる。

ところが20世紀中葉以降,植民地支配が過去のものとなるにつれ,植民地にまつわる人種論的な偏見と宗主国の強大さについての神話は解体に向かった。さらに,独立と前後して高揚したナショナリズムも退潮するとともに,独立によって植民地期の体制とは完全に決別したとみなす見方に代わって,植民統治と新しい独立国家体制との継続した面にも関心が払われるようになった。この知的な雰囲気のもとで,植民地時代の見直しが開始され,しかも,資料の発掘が進んで各国に文書館が設立されたことなどから植民地の歴史学が発展し,現在では従来のイデオロギー対立とは距離をおいた実証的な植民地像が形成されつつある。

執筆者:中村 研一

近代植民地と世界資本主義システム

周辺部としての植民地

経済学的観点からみた近代植民地とは,15世紀末以降に,形成過程に入った世界資本主義システムcapitalism world-systemに従属的に包摂された〈周辺部periphery〉であり,その従属的性格は政治的独立後も周辺部の社会経済の構造的特徴として残存している。

いわゆる〈地理上の発見〉から産業革命に至る時期の世界資本主義システムとは,その〈中心部center〉としてのヨーロッパにおいては萌芽的に資本制生産様式の出現をみつつも,世界的に膨張しつつある商業網の周辺部においては,不自由労働のもとでの商品生産形態がみられるという,過渡的かつ不均等的・複合的なシステムであった。この時期のヨーロッパ経済においては,工業活動は比較的未発達で,おおむね商業資本に従属していたので,この端緒期の資本主義は商業資本主義とも呼ばれる。この時期に膨張を開始したヨーロッパ経済は,次の四つの源泉から富を獲得し,のちの産業資本主義への移行の原動力とした(この移行過程が,いわゆる〈本源的蓄積(原始的蓄積)〉である)。(1)ヨーロッパ商人が世界の海上ルートの支配者となり,伝統的なアジア域内貿易のかなりの部分を奪取したこと。(2)アメリカ大陸およびその他の地域からの金銀などの財宝の強奪。(3)アジアやアフリカの香料その他の土着産物の調達。(4)アフリカ奴隷貿易の発達。スペインおよびポルトガルが先頭に立ったこの膨張は,アジアにおいては,軍事的優位性に支えられた商業的進出の形態をとり,現地社会が内的構造の変革をこうむることはなかった。しかしアメリカにおいては,コロンブスによる〈発見〉(1492)以降,直接的な植民地征服の形態をとり,原住民社会は根底的な破壊と略奪に直面した。他方,このアメリカに対する略奪植民地化は,ヨーロッパにとっては世界貨幣としての銀の莫大な量の流入を意味し,それが引金の一つとなっていわゆる〈商業革命〉が進行し,きたるべき産業革命の前提を築きあげたのである。この略奪は,ヨーロッパへの富の集中とともにその配分をめぐる抗争を生みだし,スペイン,ポルトガル,オランダ,フランス,そして最後に勝利したイギリスなどの指導的中心部は,海上支配権をめぐって熾烈(しれつ)な闘いをくりひろげた。全体としてみれば,アジアからの新しい産物の流入,アメリカからの大量の貴金属の流入,新市場の開放,植民地建設が生みだした需要などが,ヨーロッパにおけるマニュファクチュアの拡大とブルジョアジーの台頭を大いに刺激し,世界資本主義システムの形成をうながしたといってよい。

しかしこの初期の膨張は,一度きりという征服が本来的にもつ限界に直面し,とりわけアメリカ植民地においては1000万人以上ともいわれる原住民人口減少の結果,労働力が枯渇し,それが植民地の構造変化の契機となった。こうして初期の植民地は,プランテーション植民地(カリブ海地域,ブラジルなど)と白人移住植民地(北アメリカ)という2種類の新しい植民地形態に転化する。この両タイプの植民地の成長は,製造工業品需要を大幅に増大させ,産業革命の勃興をうながす力となった。同様に重要な役割を担ったのは,〈三角貿易〉に代表されるように,プランテーションの繁栄にともなって興隆をきわめた奴隷貿易である。こうしてアフリカ人奴隷を犠牲にすることによって得られた富がリバプールに繁栄をもたらし,ひいてはイギリス産業資本主義の基礎を築きあげた。しかしこの飛躍的発展のいわばトランポリンとして利用されたアフリカでは,一説によれば6000万人ともいわれるほどの人口が減少し,それによってこの大陸は低開発の過程を突き進むことになった。アメリカ原住民とともにこのアフリカ人がこうむったジェノサイドは,人類史上最大規模のものであった。このような周辺部の犠牲のうえに立ってはじめて中心部の発展が可能となったのであり,世界資本主義システムとは,その出発時からこのような不均等的・複合的発展のメカニズムを内包していたのである。

産業資本主義と植民地

18世紀半ばに始まったイギリス産業革命は,すでに世界システムの中心部として台頭しつつあるイギリスの独占的支配下での,商品貿易・奴隷貿易・輸出市場のブーム期に開花した。同時にイギリスは,生産力の急成長が必然的に要請する販路開拓のためにさらなる植民地獲得にのりだし,北アメリカなどをめぐるフランスとの競争においてもナポレオン戦争を経て最終的に勝利した。中心部における産業資本主義への移行は,周辺部との関係において基本的な変化をもたらした。まず流通する商品が,奴隷や土着産品から加工用原料(綿花,染料,ジュート,鉱石など)へと変わった。そして中心部の産業のための需要創出の必要が,植民地社会に根底的な変化をもたらした。それは,自己充足的な伝統的共同体の解体,土地の私的所有制度の導入,貨幣経済の浸透,強制耕作および強制労働の賦課,土着工業の破壊,植民地エリートなどからなる新しい階級構造の形成,中心部の文化や人種差別主義の押しつけ,などであった。この変化は,世界資本主義システムの発展過程における変化,すなわち初期の外延的拡大から次段階の内延的拡大過程(周辺部内での資本制生産様式の確立)の前提条件の構築開始を意味した。

アジアにおいて,このような植民地化の深刻な影響をこうむったのはインドである。プラッシーの戦(1757)によってインドを征服したイギリスは,19世紀初頭までに5億ないし10億ポンドともいわれるほどの富の流出をインドにもたらした。さらにインド植民地に対する土地政策と課税政策は,農村経済を破滅させ寄生地主と高利貸を生みだし,その商業政策は世界的にも先進的であったインド手工業を破壊し,都市部に飢餓と疾病に満ちあふれるスラム街をもたらし,現在も存続している周辺部社会の基本的フレームをつくりだした。さらにイギリスは,マラヤ,ビルマ(現,ミャンマー),ボルネオを支配下におさめ,アヘン戦争を契機に中国の植民地化にのりだした。あとを追った欧米諸列強もそれぞれ中国における支配権を確立し,以後中国は従属化の一途をたどった。アフリカにおいて,18世紀後半に始まった奴隷貿易廃止運動は,中心部による植民地政策を内陸部への浸透に転換させることになった。18世紀の探検ブームが,それまで沿岸部に限定されていた植民地領有を内陸部へ進める基礎を築いた。

ラテン・アメリカにおいては,18世紀末のスペインの植民地改革による重商主義的制約の緩和が貿易ブームをもたらし,それにともなって植民地内部に生まれたさらなる変革を要求する波の高まりが,スペインのあとがまをねらうイギリスの後押しもあって,19世紀初頭にラテン・アメリカ諸国につぎつぎに独立をもたらした。この独立革命は,共和制,憲法,奴隷貿易廃止,原住民貢納制廃止などの社会変革をともない,ラテン・アメリカ社会の近代化を促進した。しかしこの近代化は,中心部における産業資本主義段階への移行に相応するものであったが,けっしてラテン・アメリカの対外的従属の終結を意味せず,むしろ新しい自由貿易政策下での商業的従属の深化を意味した。そしてのちにラテン・アメリカの〈周縁的住民marginal population〉と呼ばれるようになる〈原住民大衆indígena〉は,〈自由,平等,博愛〉を旗印とする形式的かつ観念的なブルジョア民主主義国家のもとで,植民地時代の庇護と分離政策とは違ってスペイン系住民と同一次元に置かれることになり,対内的には共同体所有地の強制的分解によって,対外的には世界市場の価格変動の直撃によって,二重の抑圧と搾取にさらされることになった。こうして独立後のラテン・アメリカ諸国は,政治的独立は得たけれども,ひきつづいて経済的従属下に置かれるという〈新植民地neo-colony〉としての運命を,他大陸周辺部に先がけて経験することになった。

この期における中心部の植民地政策における大きな変化は,アメリカの独立(1783)に代表されるような移住植民地に対する支配の緩和と,〈非公式の帝国informal empire〉政策の出現である。いまや世界最強となったイギリス工業は,その技術的優位性を武器に,より広範な販路と原料供給地の必要性を満たすために,旧来の重商主義的貿易政策から転換した自由貿易政策のもとで,公式および非公式の帝国を拡大した。このようなヨーロッパ中心部の新しい膨張の結果,1800年から78年の間に中心部の支配領域は,全陸地面積の35%から67%へと拡大した。

帝国主義と植民地

1870年代における世界市場の確立とほぼ同時に,中心部内部に産業上および金融上の構造変化が進行して独占が出現し,世界資本主義システムは帝国主義段階に到達する。この時期の他の変化としては,この独占資本の成熟を促進した〈第2次産業革命〉,金融上の集積,原料供給に対する独占的支配,世界的規模での貿易網と金融網の完成などをあげることができる。植民地にとっての変化は,中心部による植民地獲得の急速化,植民地主義列強の数の増加,および中心部からの資本輸出の急増である。そして,すでに世界市場に統合されていた植民地においても,この資本輸出をもっとも効率的に受けとめ拡大再生産にふりむけるべき生産システム,すなわち資本制生産様式の確立が必要とされるに至った。かつての流通過程における統合から生産過程における統合へのこの進展は,いわば世界資本主義システムの内延的拡大過程の開始を意味した。その結果,前記の中心部による支配面積は,1914年には全陸地面積の約85%に達した。いまや支配的中心部は,イギリスのみならず,ドイツ,フランス,アメリカ,ベルギー,イタリア,および日本によって構成されるようになった。

植民地拡大の急速化の一例は,アフリカ分割である。1880年以前のアフリカにおける植民地領有はごくわずかで,しかも沿岸部にかぎられていた。いまやイギリス,フランス,ドイツをはじめとする西欧中心部諸国は,この大陸をくまなく分割しその支配下に置いた。この植民地化は,直接的な武力によるケースもあれば,武力を背景に保護条約や協定の強要によるケースもあった。その後のアフリカは,一次産品を世界市場に輸出するモノカルチャーに代表される周辺部経済の形成の道をたどった。19世紀半ば〈開国〉を強いられたアラブ地域も,同様に分割と領有にさらされた。とりわけスエズ運河の開通(1869)は,アジア・ヨーロッパ間の貿易関係に革命的な変化をもたらしたのみならず,アラブ地域内部の構造変革を促進し,やはりモノカルチャー型経済の形成を強要することになった。

アジアにおいては,中国に対する〈門戸開放政策(門戸開放主義)〉が,中国の事実上の分割を招いた。日本は,西欧による植民地化を免れたアジアで唯一の国であったが,むしろ植民地主義列強側に荷担し,中国をはじめとする周辺諸国への侵略と膨張を図った。ラテン・アメリカの独立諸国は,一次産品特化国として国際分業体制に密接に組みこまれつつ,しだいにアメリカによる一元的支配下に置かれるようになった。とりわけ米西戦争(1898)以降,キューバ,ドミニカ,パナマ,ニカラグア,ハイチなどは,軍事的干渉もしくは占領によって事実上保護国化され,アメリカの〈裏庭〉と呼ばれるようになった。

植民地なき帝国主義

第2次世界大戦後の最大の変化は,植民地帝国がおしなべて縮小を余儀なくされ,その結果として一群の新国家が政治的独立によって出現し,〈南北問題〉にみられるように,さまざまな分野において国際的なパワーを形成するようになったことである。この植民地解放を推し進めた要因は,資本主義圏と社会主義圏をそれぞれ代表するアメリカとソ連という指導的な超大国の出現による世界勢力の再編,旧植民地主義列強の能力の衰退,独立運動および抵抗運動の進展と強化などである。アジアにおけるインドの独立(1947),中華人民共和国の樹立(1949)は,1955年のバンドン会議(アジア・アフリカ会議)に象徴されるように,反植民地主義運動のためのアジア,アフリカの国際的連帯を強め,アフリカの植民地解放に大きく寄与した。その結果,ガーナ(1957)をはじめとする多数のアフリカ諸国があいついで独立し,とりわけ独立が集中した1960年は〈アフリカの年〉と呼ばれた。そしてキューバ革命(1959)とその社会主義宣言は,ラテン・アメリカがアメリカの〈裏庭〉から脱しはじめたという歴史の流れの転換を示すものであり,チリの挫折(1973年,人民連合政権に対する軍事クーデタ)を経たとはいえ,ニカラグア革命(1979)にみられるように解放運動の流れは一貫して継続している。

しかしながらその一方では,政治的独立後も旧本国との経済的従属関係を持続している〈新植民地〉も多数存在している。このことは,もはや現在の世界システムにおいては,植民地化という政治的従属関係は,周辺部側の抵抗力の増大もあって維持しにくくなったこと,多国籍企業に代表されるように経済的従属関係のほうがより重要な意味をもつようになったことを意味する。もっとも,近年の中東,中米やカリブ海諸国(とりわけ1983年のアメリカのグレナダ侵攻)においてみられるように,直接的な軍事力の行使という支配手段もけっして古典的となったわけではない。ともあれ,いまもっとも肝要なことは,植民地化の残滓を払拭し自立的発展を目ざしうるような周辺部社会内部の構造変革であるといってよかろう。

植民地の社会経済構造

周辺部の社会経済構造の基本的特徴は,世界資本主義システムへの統合以前の先資本制社会経済構造が今日なお残存していること,すなわちその複層性にある。しかしこの複層性をめぐる分析視角は,以下のように変化してきた。(1)二重社会論 植民地社会においては,伝統的部門が農村部にほぼそのまま残存し,沿岸都市部の近代的部門はそれとは断絶して併存しているという考え方で,最初J.H.ブーケによって提唱された。そこからは,伝統的経済をひとしく封建制とみなしてその残存を低開発の主要因と考え,ウェスタン・インパクトの農村部への伝播こそが発展を生みだすとする〈近代化〉論的開発政策が導きだされた。(2)植民地資本主義説 二重社会論的視角は,ヨーロッパ的近代化を普遍的モデルとする〈単線的発展史観〉であるがゆえに誤りであるとし,むしろ低開発は,16世紀以来膨張過程に入った世界資本主義システムへの従属的統合によって生みだされたとする批判が,ラテン・アメリカ従属論の代表的論客であるフランクAndre Gunder Frankによってなされた。しかしフランクは,流通面における統合から短絡的にラテン・アメリカ内部の資本主義化を結論づけてしまった。(3)周辺部資本主義構成体説 アミンSamir Aminは,このようなフランクの欠陥を克服し,低開発の形成過程を先資本制構成体から周辺部資本主義構成体への移行過程と規定した。この移行のメカニズムは,貨幣循環の形成,外国貿易,外国資本投資の三つからなる。その結果,形成される社会には,統合時点における先資本制構成体の構造,国際的接触の経済的形態,この統合がともなう政治的形態によってさまざまなバリエーションが生じる,としている。このような周辺部資本主義構成体に共通の特徴は,(a)資本制生産様式への一方的価値移転を強いられつつ温存させられている先資本制生産様式の併存という異種混合性heterogeneity,(b)つねに世界市場の動向によって強い影響を受けてきたという外向性extraversion,(c)部門間の生産性が不均等で相互関連をもたないこと,および中心部資本による支配などを構造的特徴とする〈低開発〉,の三つである。ともあれ今後の研究課題は,〈節合articulation〉とも呼ばれる周辺部の社会経済構造の異種混合性もしくは複層性の,理論的・実証的解明であるといってよいだろう。

執筆者:原田 金一郎

植民地の統治形態

植民地の形成

西欧列強による近代植民地の獲得は15世紀末からの大航海時代の地理上の〈発見〉に始まる。まずスペインが西インド諸島に拠点を築いて中南米をつぎつぎに征服した。彼らは原住民を強制労働させて金銀などの鉱山を開発し,また原住民の土地を奪って砂糖などの農園をつくり,支配者として永住した。侵略をうけた中南米の諸文明は,伝染病のまんえん,対応力の欠如,心理的パニックなどが重なって敗北を重ね,崩壊した。原住民は強制労働に動員されて死んでゆくか,奥地へ追い払われることになった。

ポルトガルは新大陸では17世紀前半までにブラジルに砂糖などのプランテーションを築き,アジアではインドのゴアを拠点として香料貿易を行い大きな利益をあげた。また彼らは,商船隊と西アフリカ沿岸の寄航地を利して西アフリカで黒人奴隷を購入し,新大陸で原住民に代わる労働力として売り払う奴隷貿易に先鞭をつけた。このようなスペインとポルトガルの植民地帝国に,オランダ,イギリス,フランスの3国が相互に競争しつつ挑戦していった。そして17世紀には北アメリカ大陸への植民と,主要な貿易の中心はしだいに新興帝国の手に握られていった。東洋におけるこれらのヨーロッパ人の活動は,新大陸とは異なり,商館などの拠点の建設や既存の通商ルートの支配の追求にとどまることが多く,現地社会への浸透力は必ずしも強くなかった。その中では,西ジャワにおけるオランダ連合東インド会社による香料やコーヒーの強制栽培は,新大陸のプランテーションに近い例といえよう。

イギリスとフランスとは,ともに国家の諸資源を動員して東インド会社を発展させ,船団を育成して植民地との海運や通商を奨励し,さらに,他の帝国の植民地への密貿易や浸透を支援するなどの重商主義政策を推し進めた。そして,18世紀には第2次英仏百年戦争とも呼ばれる植民地の覇権をめぐる戦いが行われ,北アメリカ大陸でもインド亜大陸でもイギリス側の勝利に終わった。このようにヨーロッパで,植民地が富と力の源泉であると考えられ,諸帝国が競争と戦争に熱中していた間に,移住植民地,とりわけ北アメリカでは重大な変化が進行していた。つまり,移民の増加と現地の人口増加,北アメリカ大西洋岸の漁業の発展,北アメリカからの毛皮,皮革,木材,造船部品の輸出の増加,西インド諸島の砂糖プランテーションの発展,北アメリカ各地での砂糖,綿花,タバコなどのプランテーションの拡大である。これを推進したのは移住者の子孫であり,労働力となったのは黒人奴隷であり,この発展はヨーロッパ,西アフリカ,新大陸を結ぶ三角貿易の勃興に象徴された。このうち,奴隷貿易は18世紀に最盛期を迎え,受入れ側の統計で確認されただけで計1000万人の黒人が安価な労働力として売られた(これを過小とする研究もある)。さらに,奴隷貿易商人は,奴隷の交換商品として酒や綿布のほかに武器や火薬をアフリカに導入したため,西アフリカの対立はいっそう激化し,社会を著しく荒廃させることとなった。

北アメリカ植民地についてイギリスは,本国の市場を植民地の商品に独占させるなどの保護的措置をとる一方,植民地人の財政負担や工業活動の制約のための法令を乱発した。それらは,ほとんど実効性をもたず,かえって本国政府の権威を低める結果となった。さらにイギリスのフランスに対する勝利は北アメリカ植民地では植民者のインディアンに対する勝利にほかならず,植民者がもはや本国の軍事的保護を必要としなくなったことを意味した。それに本国人の差別意識が植民者の不満を醸成したことが加わり,ついには合衆国の独立に至ったのである。これは本国と移住植民地との間に,植民地の防衛,経済的利益,本国人と植民地との法的権利について対立的な争点が存在していることを教えた(19世紀中葉以降にカナダとオーストラリア各州は自治権と関税自主権とを獲得していくことになる)。

他方,インドにおいては東インド会社は1765年にムガル皇帝よりベンガル,オリッサ,ビハールに対する徴税行政権を獲得したが,これはイギリスの支配が通商や戦略の拠点の占拠から,土地と農民を掌握する異民族統治に転換する画期となったと考えられる。

植民地支配の拡大

19世紀に入ると欧米列強は,産業革命とともに発展する工業への原料供給地と新たな商品市場の必要性をエンジンとし,軍事的な破壊力,さまざまな機動力,さらに行政的な組織力を発揮して海外進出を重ねていった。まず,1815年からの半世紀はイギリスの圧倒的優位の時期であり,その後は国力を増した西欧列強とアメリカと日本が植民地獲得にむかい,19世紀末の植民地の先取争奪競争(スクランブル)に至るのである。

そこでは第1に列強の軍事力の役割が重要である。まず海洋覇権を確立したイギリス海軍は,フランス海軍などのライバルを壊滅させて闘争の主目標を失い,そのためにアジア,アフリカにおいて,門戸開放や奴隷貿易の禁止などの名目で砲艦外交などを展開し,軍事力を行使した。また,スエズ以東においてイギリスの陸上戦闘の主力となったのはインド傭兵より成るベンガル軍団であった。彼らはインドとその周辺地域に出兵を繰り返し,イギリスの覇権確立の軍事的支柱となった。このような現地人による軍隊は,フランスのセネガル人部隊にもみられ,植民地戦争や警察行動の重要な部分であった。大規模な植民地戦争は19世紀から20世紀初頭にかけて各地で行われたが,その第1の頂点は1840年代のイギリスのインド征服の過程であり,第2は1890年代の諸列強のアフリカ分割にともなう諸戦争であった。この戦争の大部分は,同等の軍事力をもつ正規軍どうしの衝突によって勝敗を決するのではなく,非対称な戦争であった。軍事技術では近代兵器と槍や剣との戦いであることが多く,戦闘の形態も海外からの派遣軍が地域コミュニティに入り込み,抵抗を断念させたり敵対者を駆逐する平定行動に重点がおかれた。それに対して抵抗を続けるには,ゲリラ戦型の戦術をとる必要があった。しかし,ヨーロッパ軍も量的には十分ではなく,とくに植民地支配地域の急速な拡大に対応して各地を転戦することは困難であった。実際に,大規模な植民地反乱では列強は危機に直面し,例えば,イギリスはインド大反乱(1857。セポイの反乱),スーダンのマハーディア政権(1881-98),南アフリカのイサンドルワナの戦(1879)などでは苦戦している。しかし,ヨーロッパ軍の多くは戦争目的についての合意と見通し,組織的統制力,支援と補給の体制,機動力や継戦能力などに優れており,結局,例外を除いてヨーロッパ側の勝利に終わった。

植民地の拡大を推し進めた第2の力は,技術的,人的な機動性であった。イギリスはジブラルタルから香港に至る要所に寄港拠点を設け,電信回線がロンドンからボンベイに達し,そこからさらに通信ネットワークをインド植民地に広げた。さらに,鉄道,運河,道路なども植民地の中でだんだんと整備されて,宗主国にとって重要な情報流通,人間の移動,そして,植民地に出入りする商品の輸送が保証されていった。このような移動装置の整備と,19世紀のヨーロッパ人のエネルギッシュな流動性向とが結びつき,大量の人々がアジアやアフリカに流れ出ていった。ヨーロッパ国内では,植民地には興奮と幸運が待ちうけているかのような読物や広告が大量に流布していたため,植民地支配の地域に向かった人々の動機も,就職機会,富,欲望,使命感,異境への好奇心など実にさまざまであった。この情報,人間,資金などの流動は植民地という狭い枠の内側にとどまっていたわけではないが,それらは植民地社会の表層に浸透して,宗主国が植民地を機動的に掌握する一つの手段となった。

このような不定形の浸透力を統治構造に組み上げていったおもな要因は,植民地官僚制の組織力であった。宗主国の政府では,19世紀の間に植民地の拡大にともなって,権限が十分に整理されないままに,植民省,外務省,陸海軍,イギリスではインド省などの諸機関が並存して,植民地行政が分散する傾向もみられた。しかし,現地の行政は治安維持,現地有力者との交渉,土木工事,在留欧人対策など日々の課題に追われ,さらに,ときには反乱の危険や大規模な飢饉の可能性に直面するため,実務上の要請から現地の状況への適応を余儀なくされていた。例えば,約800名を擁したインド高等文官制は,19世紀中葉のイギリスの中で,量的にも大きく,リクルートメント,訓練,行動の基準などについて整備された組織の一つといってよい。しかも,植民統治の現場に立つ当局者は莫大な人口をかかえる広大な地域の統治責任を単独で負わされるような経験を積み重ねた。このインドを訓練所として統治者としての適応力と決断力を学んだ植民統治者たちが,アフリカなどの新しい植民地で活躍することになった。

植民統治の安定化

しかし,イギリスなどの植民地帝国が保持した自国民による軍人や官僚の数は,植民地の人口と面積が本国に比べ数倍ないし数十倍であることを考えればきわめて小さなものであった。とりわけ,アフリカ分割による植民地の急速な拡大に対応することは困難であった。にもかかわらず,19世紀末から約半世紀の間,植民統治が存続しえた理由の一つは,宗主国が植民統治のコストを低くおさえることのできる条件が植民地の側にある程度存在していたことである。第1に,植民統治を支える中級以下の事務職,種々の労務管理者,警官,兵士などが,植民地内,あるいはその周辺で調達できる場合が少なくなかった。つまり,西欧教育をうけた補助的行政官を養成し,植民統治には反逆しない暴力装置を現地でつくりあげ,植民地体制に組み込むことに部分的ではあれ成功したのである。それに対して,プランテーション,鉱山,土木事業など植民地経済を直接に担う労働力を,通常の雇用関係にもとづいて大量に集めることはより困難であり,労働力の募集人や仲買人によってかり集められたクーリーと呼ばれたインド人,中国人などの長期の出稼ぎ労働者が導入されたり,実質的には,奴隷貿易に等しいような労働力が購入されたことが多かった。

第2の条件は,植民地における秩序維持や現地の労働力の維持のために役だつ慣習や伝統的な支配者が存在する場合には,それを植民者が活用しえたことである。もちろん,伝統的な制度や支配が植民地支配のもとでどのように温存,改変,破壊されたかについては,(1)伝統支配の組織レベルが,西アフリカのフラニ王国,ザンジバルのスルタン,インドの諸藩王国のように高次のものであったか,それとも,統治組織が他の社会制度から未分化であるような〈国家をもたない社会(ステートレス・ソサエティ)〉であったか,(2)伝統支配が無能不全に陥ったり,植民地権力と対立が生じた場合にそれに対処した植民地当局者の政策や政治過程がどのようなものであったか,などによって大きく違っている。しかし,一般的に植民統治者は,伝統支配者の権威を温存して間接支配の形態をとったり,あるいは伝統的な支配層を植民地体制の一翼として組み入れ,植民統治の効率を高めたといえる。

第3の条件として,植民地化されたアジア,アフリカの民衆の要求や不満が直接に植民地支配に収斂(しゆうれん)されるには,かなりの時間が必要であった。例えば,アフリカでは西欧列強によるアフリカ分割と並行して,〈アフリカ人によるアフリカ分割〉と形容されるようなアフリカ人相互の権力闘争が進行していた。アフリカのイスラム化やインドの新興宗教運動,生活様式や生産様式の変化,土地所有をめぐる争い,社会的地位の流動化など,社会の各局面で急速な変化が始まっていた。そのため人々の関心は分散しており,その条件のもとに植民地支配者は君臨しえたのである。

植民統治の矛盾

しかし,以上のような安定化の条件は過渡的なもので,植民地支配は19世紀末より各地のナショナリズムの挑戦をうけはじめ,20世紀に入ると植民統治下におけるさまざまの問題点が指摘されるようになった。そして,アジア,アフリカの社会的流動は長期的には人々の多元的な政治主張をよびおこし,植民地支配の抑圧や搾取に対する批判が植民地の独立という構想に収斂していくことになった。まず,植民地支配は,富や官職を得る機会,情報の獲得教育などについて,ヨーロッパ人と植民地人との間に格差を設けることを前提としていたのに対して,平等化の要求にさらされることになった。さらに,植民統治にともなう支配者の側の原住民に対する暴行,抑圧,差別は,人々の心理にネガティブな影響を及ぼし,植民地人であることが多くの人々にとってポジティブな存在証明となることは不可能であった。このような平等化と抑圧からの解放の要求を前にして,植民地支配の継続を正当化するための説得力ある根拠を示しえなかった。ここに植民地主義は,皮膚の色という内実をもたない基準によって人間を差別し,宗主国の既得権益をむきだしの力によって守るということを意味するようになった。そして各植民地や宗主国内での反植民地主義運動がくりひろげられ,統治のコストが高まった。二つの世界大戦はその傾向を加速し,第2次大戦後には植民地の政治的独立が急速に進んだ。とくに〈アフリカの年〉と呼ばれた1960年には国連総会は〈植民地独立付与宣言〉を採択し,それに前後して数多くのアフリカの独立国が生まれた。このような植民地独立への流れは今日まで続いており,70年代には南太平洋やカリブ海の島々が独立してミニ国家をつくる動きが目だった。

植民地の現状

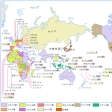

しかし,1980年代の中葉においても,香港(イギリス,97年中国に返還),ナミビア(南アフリカの実質支配,90年3月独立),ジブラルタル(イギリス),フランス領ギアナ,フランス領ポリネシア,レユニオン(フランス)などの植民地(それに準ずる〈海外領土〉など)が存在している(図参照)。その面積はナミビアとフランス領ギアナで91万km2,その他の島々で6万km2であり,その人口は全体で1700万人弱,そのうち香港,レユニオンがそれぞれ500万人を占める。これらの植民地の領有が重視される理由には,(1)1970年以降の資源に対する関心(例,ナミビアのウラン,ゲルマニウム,および海底資源に対する権利を主張する根拠として海洋上の孤島である植民地を領有するなど),(2)70年代に進行した潜水艦などの海洋の軍拡競争の中で要所となる島々への軍事基地の建設(例,ディエゴ・ガルシア島(イギリス領,アメリカが賃借),ベラウ(アメリカ)など),(3)核実験場(例,ムルロア環礁のあるフランス領ポリネシア),(4)石油精製・貯蔵基地(例,オランダ領アンティル),(5)観光地(例,バミューダ(イギリス),サモア(アメリカ)など)があげられる。

→帝国主義

執筆者:中村 研一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「植民地」の意味・わかりやすい解説

植民地

しょくみんち

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの大部分の地域、すなわち今日第三世界とよばれている地域は、その多くが植民地であった土地である。植民地化された時期や植民地状態から離脱した時期にはそれぞれの地域によってかなりの相違はあるが、ヨーロッパ近代国家の発展がこれらの地域を犠牲として遂げられてきたことにおいて共通するものがある。

[斉藤 孝]

植民地ということば

英語のコロニーcolony、ドイツ語のコロニーKolonieなどのことばは、ラテン語のコロニアcoloniaに由来する。これは、ローマ人が征服地に移住してつくった町であり、移住植民地の原型をなすものである。古代ギリシアでも人口が増加すると、海外に移住して娘都市を建設し、それらをラテン語のcoloniaという語でよぶようになった。このコロニアとは、本国からの人口の移住と移住民による開拓とをあわせて意味している。英語のプランテーションplantation、セツルメントsettlementなども同様である。日本語の「植民地」ということばはコロニアに由来するヨーロッパ語からの翻訳である。以前は「殖民地」とも書いたが、最近は「植民地」の語が一般に用いられている。

植民地ということばを集団的な移住地および開拓地という意味に用いることは、たとえばアメリカ合衆国を独立以後もヨーロッパのコロニーとか、アルゼンチンにおけるドイツ人居住地をコロニーとよぶことにも現れている。同様に北海道も日本人の植民地であるということができる。しかし、近代世界においては属領(ディペンデンシーdependency)ないし新しく獲得した領土(テリトリーterritory)を意味するようになった。すなわち、16、17世紀以降、ヨーロッパ諸国はヨーロッパ以外の地域を征服して、経済的収奪や政治的支配の対象とし、それらの地域を植民地とよんだのである。

ここに植民地は単なる集団的移住地とは異なった異民族支配の地域、宗主国に従属する地域を意味するようになったのである。

[斉藤 孝]

植民地の歴史

いわゆる大航海時代の16世紀、中・南アメリカにおいては植民地収奪の惨憺(さんたん)たる光景が進行した。スペインの植民地経営は略奪政策の典型であり、先住民(インディオ)は奴隷化され、労働を強制された。強制労働による死亡や自殺、反乱の失敗による殺害などによって、植民地における先住民の人口は急速に減少した。この人口の激減に対する措置としてとられたものが、アフリカからの黒人奴隷の輸入である。黒人奴隷の輸入と使用は15世紀末ごろからポルトガルなどで行われていたが、16世紀前半、スペインのカルロス1世は年間4000人の黒人奴隷を供給する特権をフランドル人に与えた。ここに近代植民地奴隷制の起源がある。スペインとポルトガルの中・南アメリカ支配に伴って植民地奴隷制が発展したが、17世紀に入ると、オランダ、フランス、イギリスに覇権が移り、奴隷貿易が盛んとなった。

黒人奴隷はアフリカで捕らえられ、「奴隷海岸」などからアメリカ大陸や西インド諸島へ送られ、売買された。16世紀以降、全体としてどれほどの黒人が西半球へ送られたかは正確にはわからないが、輸送中に約3分の1が死に、西半球に着いたのは3分の2程度であったといわれ、合計約2000万人がアフリカから流出したという計算がある。フランス革命の影響などによって19世紀中葉には植民地奴隷制はほぼ廃止された。しかし、奴隷制廃止による新しい労働力の必要と、さらにヨーロッパ資本主義の発達によるインド・中国における窮乏農民の流出などの事情によって大量の人口移動が行われた。かくて、とくに19世紀後半において世界の民族分布は大きく変貌(へんぼう)した。

スペイン、ポルトガルにかわって、オランダ、イギリス、フランスが新たに植民地争奪戦に登場した。これらの国々はどれも東インド会社を設立し、貿易の独占権を与え、東インド会社を通じて植民地を獲得した。各国の間に激しい植民地の争奪戦が展開したが、結局、七年戦争(1756~63)後イギリスが圧倒的な勝利を収め、フランスの北アメリカ植民地は失われ、制海権はイギリスに帰した。かくてイギリスは広大な植民地を支配し、その「世界の工場」としての優越を誇るようになった。

イギリスの重商主義政策は北アメリカにおいて市民の反撃に遭遇し、18世紀後半には北部13州はアメリカ合衆国として独立した。しかし一方、南アジアにおいてはイギリスはインドやビルマ(ミャンマー)を植民地化した。18世紀後半からイギリスでは産業革命が進行し、植民地の役割に大きな変化をもたらした。すなわち、紡績機の発明などによる産業資本の発展は、原料供給地としてのインドおよびイギリス製品の市場としてのインドを必要とするに至った。こうしてインドの土着の伝統産業は破壊され、綿花とともにアイやアヘン、茶などの輸出に頼らざるをえないように社会を基礎的に変容させ、インドの経済的従属は決定的となった。イギリスはアヘン戦争によって中国の門戸を開き、中国社会の自主的発展を阻止して、中国を半植民地とした。

19世紀において資本主義の発達は著しく、工業の発達による生産力の増大はいよいよヨーロッパ列強と後進的諸地域との格差を広げ、後進的諸地域はますます従属化していった。この時期における「東方問題」とよばれるトルコ帝国内の諸民族の独立運動と列強の介入の結果は、トルコの支配下にあった諸民族をトルコの専制的統治から解放したかわりに、新たにイギリスの従属下に置いたものであった。

ヨーロッパ資本主義が発展するにつれて植民地諸地域ではモノカルチュアが形成された。キューバの砂糖やブラジルのコーヒー、メキシコの綿花のように世界市場に輸出するために単一の作物を栽培し、それがその地域のおもな部門になっているものをモノカルチュアとよんでいる。これらの地域では経済の諸部門が直接的、有機的に連携しているのではなく、世界市場を媒介として絡み合っているのであり、その地域の経済は植民地の宗主国あるいは有力な資本主義国の利害に左右されざるをえない。たとえばブラジルは形式的には独立国であるものの、実際上はコーヒー栽培に特化され、その輸出を握るイギリス、のちにアメリカ合衆国に経済的に従属する半植民地的な状態にあったのである。

[斉藤 孝]

帝国主義と植民地

1870年代から第一次世界大戦に至る時期は「帝国主義」の時代とよばれる。この間にヨーロッパの強国は競って海外領土の獲得に乗り出し、遅れて日本、アメリカ合衆国もこの競争に加わった。とくに「暗黒大陸」とよばれ、無主地とみられたアフリカは、その奥地の事情が知られるにつれて、好個の領土的分割の対象とされた。20世紀初めにはアフリカはほとんどヨーロッパ諸国の領有するところとなった。ここに設定された人為的な国境は、今日のアフリカにおいて深刻な問題を引き起こしている。

アジア諸国は列強の植民地となるか、名目は独立国であっても内実は経済的に半植民地化された。わずかに外国資本の直接投資のなかった日本だけが植民地化を免れた。太平洋の島々も余すところなく列強の領有するところとなった。かくて、世界の諸地域は強制的に資本主義に編入された。列強の植民地領有への衝動は、激化しつつあったヨーロッパ諸国の国際対立を転位するために、さらに、国内における深刻な社会的対立から国民の関心を外に向けるために、はぐくまれたものである。しかも、この間に資本主義は自由競争段階から独占段階へと移行し、資本主義的大国は資本輸出に力を注いだ。植民地は、従来の商品市場および原料供給地としての意義に加えて新たに資本の投下地としての意義を担った。鉄道(たとえばドイツによるバグダード鉄道)の敷設と経営は、この時期に特徴的な外国企業の活動である。さらに、列強の激しい対立によって、植民地のなかには、軍事的要衝や軍港として重要な役割をもつに至った所もある。

[斉藤 孝]

植民地諸民族の抵抗

列強の支配に対して植民地における諸民族の抵抗は激烈なものであった。19世紀末から20世紀にかけてのブーア戦争や中国における義和団の蜂起(ほうき)などはその代表的な例である。しかし、この時期においては反植民地運動は国際的に連帯することが困難であり、結局、自らの植民地化を許さざるをえなかった。

第一次世界大戦は、植民地諸民族に対して重要な影響を及ぼした。イギリス・フランスの対ドイツ戦争は、インド兵やセネガル兵らの植民地兵の動員によって支えられ、また、イギリスはドイツ側にたったトルコ帝国の崩壊を促進するために、アラビアの民族運動にも支援を与えなければならなかった。大戦中にヨーロッパ勢力の後退によって、植民地や従属地域のなかには、工業が発達し、民族主義的なブルジョアジー階級の伸張と工場労働者の増加が著しく、民族運動の新たな担い手が育成されたところもあった。民族独立の要求に覚醒(かくせい)した諸民族にとってアメリカ大統領ウィルソンの唱える「民族自決」は、独立運動の旗幟(きし)となった。たとえば、朝鮮民族の三・一運動や中国の五・四運動、エジプトのワフド運動などはそのような民族運動であった。しかし、ウィルソン自身が諸民族の期待を裏切り、民族運動はより革命化した方向をたどるようになった。共産党の国際組織であるコミンテルンが、植民地の民族運動を帝国主義国における労働者階級の革命運動との連関において位置づけたのは、このような情勢を背景としている。

[斉藤 孝]

第二次世界大戦後の植民地の独立

植民地の歴史において第二次世界大戦は画期的な意義をもっている。戦時中の植民地諸地域に対する圧迫、中国をはじめとする諸民族の枢軸国に対する抵抗、イギリス・フランス・オランダの後退、コミュニケーションの技術的発達などの諸条件は、独立運動を促進した。とくに、侵略に対する抵抗運動において組織的であり、社会の変革と建設の展望において積極的な綱領をもった共産党は、戦後アジアにおいて勢力の伸張が著しかった。日本の敗戦ののち、初めて独立の声をあげたのはインドネシアとベトナムであり、続いてフィリピン(1946)、インドおよびパキスタン(1947)が、ビルマ(ミャンマー)、セイロン(スリランカ)、朝鮮の南北政権(韓国・北朝鮮)がそれぞれ建国を宣言した。1949年には、中国に中国共産党を指導勢力とする中華人民共和国が成立した。以後、59年までにラオス、カンボジア、マラヤ連邦(マレーシア)、シンガポールが独立し、97年7月には香港(ホンコン)、99年12月にはマカオが中国に返還されて、アジアにおいては植民地・半植民地が独立を達成した。

[斉藤 孝]

植民地体制の崩壊

アフリカでは、第二次世界大戦の戦場になった北アフリカのアラブ系民族の間に民族運動が高揚し、1952年エジプト革命が起きた。56年にはナセル政権はスエズ運河の国有化を宣言し、これに対してイギリス・フランスはスエズ戦争を起こしたが、失敗に帰し、これがアフリカにおける植民地体制の崩壊の一つの里程標となった。57年のガーナの独立は「ブラック・アフリカ」の独立の出発点となった。1960年は「アフリカの年」とよばれ、カメルーンからモーリタニアに至る17か国が独立した。アルジェリアにおいては、久しく民族解放戦線の独立闘争が続き、62年フランスはアルジェリアの独立を認めた。以後もアフリカにおいては諸国の独立が続き、独立した国々は相次いで国際連合に加盟した。

アフリカに続き太平洋の島々が独立した。これらは多く「ミニ・ステート」とか「マイクロ・ステート」とよばれる小さい国であり、ナウル共和国などは人口約1万人、面積21平方キロメートル、ともに世界最小である。このようにして、アジア、アフリカ、オセアニアにおける独立国はしだいにその数を増し、世界人口の95%以上が独立国のもとに置かれることになった。

[斉藤 孝]

植民地と国際法

植民地は、その政治的・法的・経済的諸関係を管理する権利を、その地域を征服し獲得した国に握られており、植民地に対する宗主国はこの権利を最大限に行使した。この権利の法的根拠として、初めスペインやポルトガルが用いたのは、土地はそれを「発見」したものが領有するという原則であったが、これに対して、あとから植民地獲得競争に加わったイギリス、オランダなどが「先占」occupationの原則を唱えた。土地は発見されるだけでなく、そこに実際に足を踏み入れて、実体と実体とを結合させる、すなわち経営することが必要なのである。これは国際法の父といわれるグロティウスが唱えて、やがて国際法上の原則として承認されるに至った。発見の原則も先占の原則も、植民地化された地域を無主地とみることを前提としており、このような原則そのものが植民地主義的なイデオロギー性をもったことが、ようやく第二次世界大戦後、植民地の独立という情勢に伴って指摘されるようになった。アジア・アフリカの新興諸国の主張によって国際連合が採択した「天然の資源に対する永久的主権」宣言(1962)は、このような植民地主義国の国際法の原則がもはや通用しにくくなったことの現れである。さらに国際連合総会は、「植民地諸国・諸民族に対する独立付与に関する宣言」(1960)で「外国による人民の征服、支配および搾取は、基本的人権の否認である」ことを宣言した。こうして植民地主義は国際的にアナクロニズムとなっている。

[斉藤 孝]

植民地の種類

植民地には時代によって、また地域によって種々の形態があった。植民地の本来の意味である移住植民地に対して、近代に入っては異民族支配の地域、宗主国に従属する地域をさすようになったが、植民地と宗主国との関係は法的および実際上さまざまである。属領はまったく宗主国の領土であるが、保護国は国際法上は主権をもっているものの、保護条約によって事実上支配国によって統治される。租借地・租界は条約によって外国に一定期間統治をゆだねられた地域であり、実際には外国の領土と変わらないものである。第一次世界大戦の結果、委任統治という形式が生まれた。これは、旧ドイツ領および旧トルコ領を国際連盟が受任国に統治を委任するという形のものである。しかし、事実上は受任国の植民地支配と変わるものではなかった。さらに第二次世界大戦ののち、信託統治が生まれた。これは、旧国際連盟の委任統治地域、第二次世界大戦の結果、敗戦国から分離された地域、統治国が自ら信託制度の下に置くことを希望した地域という三つの場合に適用されるものである。信託統治下にあった地域は、その後つぎつぎと独立し、アメリカ統治下のミクロネシアが独立したのを最後に、信託統治下に置かれた地域は消滅した。

また、植民地は、そのあり方によって、移住をおもな目的とする移住植民地settlement colonyと、利潤の追求をおもな目的とする投資植民地investment colonyに分けられる。前者には独立前の北アメリカやオーストラリア(流刑植民地として始まった)などがあり、後者にはインドやアフリカの大部分などがあった。しかし、植民地は多く後者の意味で用いられており、搾取植民地exploitation colonyともよばれる。

[斉藤 孝]

植民地の社会

植民地の社会といっても実に複雑である。その地域で多少とも近代化への道をたどりつつあった社会もあり、原始的な社会もあり、植民地化されたときの歴史的条件の違いによって一様ではない。しかし、その地の住民の意志に反して植民地化が遂行されたことは多くの場合に共通しており、そこから植民地に対する宗主国側の暴力的方法が必要となる。露骨な暴力から隠然とした差別に至るまで、植民地は絶えざる抑圧体制の下にあった。経済面でみれば、モノカルチュアに代表される、植民地であるがゆえのゆがめられた経済・産業構造によって地域民衆の生活は悲惨な境遇に置かれた。アフリカ諸地域には、言語を異にする諸部族が宗主国の言語を公用語として強制的に使用させられたり、同一あるいは親近の部族が国境を隔てて別々の宗主国に帰属させられたりした。このような植民地のマイナスの遺産は今日でもなお続いている。

[斉藤 孝]

第二次世界大戦後の植民地問題

第二次世界大戦以後、植民地の独立の問題は、近代化しつつある民族から後進的な社会、植民地化された時期の古い地域へ移ってきた。植民地は今日では名目上独立国となっており、全体としていわゆる第三世界を形成している。しかし、国際政治におけるその地位や人口問題、飢餓、スラム化、さらにネーション形成など、第三世界の新興諸国の前途にはさまざまな困難な問題が山積している。現在では植民地という名称は大部分消滅しているが、実質的には植民地時代のマイナスの遺産が依然多く残されている。第三世界の新興諸国の多くはいまだ低開発状態にあり、先進資本主義国に対する経済的従属を脱しえない。そのうえ、人種問題および階級闘争などが社会問題化している。南アフリカ共和国におけるアパルトヘイトの問題は、1991年それを規定する諸法が全廃された。この問題の起源はブーア戦争の結果にまでさかのぼるものであり、植民地時代の遺産は現在にまでさまざまな影響を与えている。

[斉藤 孝]

『赤羽裕著『低開発経済分析序説』(1971・岩波書店)』▽『W・ロドネー著、北沢正雄訳『世界資本主義とアフリカ』(1978・柘植書房)』▽『A・G・フランク著、大崎正治他訳『世界資本主義と低開発』(1979・柘植書房)』▽『川端正久著『政治学と民族・植民地問題』(1980・法律文化社)』▽『浅田喬二著『日本植民地研究史論』(1990・未来社)』▽『M・ピーティー著、浅野豊美訳『植民地――帝国50年の興亡』(1996・読売新聞社)』▽『栗本英世・井野瀬久美恵編『植民地経験――人類学と歴史学からのアプローチ』(1999・人文書院)』▽『J・P・サルトル著、多田道太郎他訳『植民地の問題』(2000・人文書院)』

百科事典マイペディア 「植民地」の意味・わかりやすい解説

植民地【しょくみんち】

→関連項目韓国統監府|コロニアル・スタイル|産業革命|拓務省|プランテーション

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「植民地」の解説

植民地(しょくみんち)

colony

英語の「コロニー」はラテン語の「コロニア」に由来し,元来は国外に集団移住して定住した土地をさす。古代ギリシアやローマではこの意味で用いられたが,それが新しい意味を獲得したのは,15世紀以降のヨーロッパの世界的な規模での拡大による。最初はスペイン,ポルトガル,16世紀末以降にはイギリス,フランス,オランダが登場して,貿易の独占をめざして地球的規模の戦争を繰り広げ,そこで本国の政治的支配下に置かれた土地をさして,植民地という呼称が生まれた。19世紀にはアメリカ大陸の植民地の多くは独立したが,同世紀の末にはアジア,アフリカを含めて列強の帝国主義的侵略が進み,植民地分割は終了した。20世紀の2度の世界大戦中に植民地における解放運動が盛り上がり,第二次世界大戦後,アジア,中近東,アフリカの植民地は次々に独立を達成した。独立した旧植民地は,アメリカをはじめとする先進諸国の経済・軍事政策によって,新たな形での従属を強いられている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「植民地」の意味・わかりやすい解説

植民地

しょくみんち

colony

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「植民地」の解説

植民地

しょくみんち

本来,他民族の居住している土地を自国の領土に編入し,政治的・経済的・軍事的に直接支配した地域。第2次大戦敗戦前の日本のおもな植民地は台湾と朝鮮であり,正式な植民地ではないが日本に従属していた地域としては,関東州(遼東半島)を含む満州(中国東北部)など中国の一部,東南アジアの一部,南洋諸島がある。朝鮮と台湾には総督府がおかれ,唯一最高の権力機関として統治した。また満州など日本の従属地域では,日本の傀儡(かいらい)政権(たとえば満州国)が樹立されたり,軍政下におかれるなどの統治が行われた。日本の植民地統治政策の特徴は,「内地延長主義」ないし「同化主義」とよばれるものであった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の植民地の言及

【植民地主義】より

…20世紀中葉にいたるまでの植民地帝国においては,植民地の領有と異民族支配は,当然で正当なことと広く意識されていた。この植民地支配を正当化するイデオロギーの特徴は次のように整理できよう。…

【植民地法】より

…植民地において施行される法。植民地法は,植民地の形態に応じて,本国の主権が及ぶ属領では本国法,保護国では保護条約と被保護国の法令,委任統治国では国際連盟規約など,まったく異なった法律形式をとる。…

【非自治地域】より

…国際連合憲章は〈人民がまだ完全には自治を行うに至っていない地域〉を〈非自治地域〉とする(73条)が,これは,俗に〈植民地〉〈属領〉などと呼ばれる地域である。信託統治のもとにおかれた非自治地域は,限られていた。…

※「植民地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...