精選版 日本国語大辞典 「労働争議」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐そうぎラウドウサウギ【労働争議】

- 〘 名詞 〙 労働条件その他労働関係について、労働者と使用者との間に起こる争い。

- [初出の実例]「決して弱者に公平であり得ないことは近頃の労働争議に明らかである」(出典:女工哀史(1925)〈細井和喜蔵〉一三)

改訂新版 世界大百科事典 「労働争議」の意味・わかりやすい解説

労働争議 (ろうどうそうぎ)

industrial dispute

労使間の交渉にまつわる紛争の総称で,業務の正常な進行を阻害して相手側の譲歩を引き出す交渉上の手段である。労使関係は資本主義社会においては経済的利益を追求する当事者間の自由な契約関係であり,自己の主張にもとづいて契約を拒否することは当然の権利とみなされ,労働争議はその権利の行使と理解されている。使用者が労働者の就業を拒否するロックアウトのような使用者側の争議行為もあるが,一般には労働組合の活動を指す。労働者の争議行為は通常労働組合などの団体行動として行われ,団体交渉の一環として実施される。しかし,労使それぞれの条件の相違から一般に労働者側の交渉上の立場が弱く,初期には使用者から報復的な圧迫を受け,国家の法的弾圧も激しかったが,労働組合運動の発展の結果,争議行為を理由とする解雇や労働組合との交渉拒否など使用者の対抗的行為を禁ずる労働法が成立し,団体交渉の正常な一過程として定着した。しかし労使のみならず国民にも損失をもたらすために,この労働者の権利を抑制しようとする動向もあり,法制的にも国によって多様な制度がみられる。

種類

労働争議はその内容から利益争議と権利争議に大別することができる。利益争議は賃金,労働時間など,労働条件に関する争議であり,争議の大部分を占めている。この種の争議では,それによって得られる利益(賃金引上げなど)と争議にともなって受ける損失(賃金カットなど)との比較考量のうえで行動が決定されるため,比較的に短期間で収拾されることが多い。権利争議は組合承認,解雇問題など,団体交渉のルールや労働者の身分にかかわる事項に関する争議で,経済的な利害得失を超える問題として取り上げられるため,解決に時日を要する場合が多い。目的別には,通常みられる組合・使用者間の交渉にともなう争議のほかに,組合が他の組合の運動を支援し,労働者の連帯を示威する目的で行われる同情ストライキがある。結果的には労働条件の全体的水準を維持・向上することを意図しているといえるが,社会的圧力を醸成して労働者階級の発言力を高めようとする行動様式であるため,政治的色彩が濃い。これが全産業的規模に拡大されたものがゼネストgeneral strikeであり,アナルコ・サンディカリスムではこれを革命の手段としている。また労働組合が政治的な目標をかかげて行うストライキを政治ストと呼んでいる。

方法

(1)ストライキ 組合員がいっせいに就業を中止する闘争で,全組合員の参加するもののほか,特定職場のみの部分スト,特定の組合員を指名して行う指名ストなどがある。クラフト・ユニオンの時代にはストライキはその職場を離れて他に転職する意味あいが強かったが,機械化が進行してスト破りが容易になったため,職場に座り込むシット・ダウン闘争が起こり,現在のような形態が一般的になった。

(2)怠業(サボタージュ) 故意に労働の速度や質を低下させる闘争で,法規や使用者の態度によってストライキを行うことが困難な場合にしばしば行われる。日本の国鉄の順法闘争もその一つであったが,最近諸外国にも波及している。安全運転や点検闘争がこれに含まれる。時間外拒否(超勤拒否や定時退社も同義で,時間外労働が労働組合との三六協定で行われることを利用して圧力をかける方法)や,一斉休暇(労働者の権利である有給休暇を同時にとって,事実上ストライキと同じ効果を上げようとする闘争)もその一種とみることができる。

(3)生産管理闘争 労働組合が工場などを占拠し,管理者を締め出して自主管理する闘争で,ストライキが使用者に大きな打撃とならない不況下や,倒産に抵抗する闘争においてとられる闘争方法である。日本に比較的多いが,ヨーロッパ各国でもみられる。

日本の労働争議

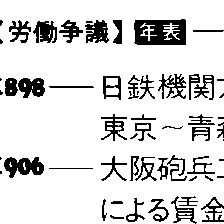

第2次大戦前の日本では労働運動に対する弾圧が厳しく,労働争議は一貫して官憲の取締りを受けたが,労働者階級の増大と諸外国の運動の影響のもとでときおり高揚をみせた。最初の争議は1870年(明治3)の長崎高島炭鉱の坑夫の暴動であり,強制労働に対する反抗であった。日清戦争以前の争議にはこのように人権の主張や監督者排撃に基づくものが多く,運動の形態も一揆的で持続性に欠けるものであった。工場労働者が増大した日清戦争以後には労働組合の組織的な活動が開始されたが,1900年治安警察法の制定によって争議行為は厳しい取締りを受けた。しかし日露戦争後,軍工厰,鉱山,造船所など労働者が集中した事業所で暴動やストライキが続発し,政府や使用者の弾圧政策の限界を露呈した。企業や国営事業で経営家族主義がとられ,争議を弾圧する一方で福利施設の充実によって従業員の忠誠度を高める政策が始められた。第1次大戦後にも労働争議の大きな波が起こり,とくに1921年の神戸の川崎・三菱神戸造船所争議は空前の規模で行われたが,軍隊の出動で鎮圧され,その後も26年の浜松の日本楽器争議,27年の野田醬油争議などの大規模争議が起きたものの,官憲の介入は激しさを加え,37年には総同盟が〈同盟罷業の絶滅を期す〉と宣言するにいたった。

第2次大戦後,占領軍の民主化政策に従って労働争議を非合法化していた法規や政策が撤廃され,45年の労働組合法,翌年の労働関係調整法の制定によって労働組合の争議権が初めて合法化され,調停・仲裁などの制度や機関も整備された。争議件数も爆発的に増加し,戦争直後には生産管理闘争によって労働組合が企業の主導権を握る状態がみられた。しかし47年の二・一ストが占領軍命令で禁止されたのを最初に,占領軍の労働運動への介入が強化され,48年にはマッカーサー書簡によって公務員の争議禁止が指示され,国家(地方)公務員法,公共企業体等労働関係法(1986年,国営企業労働関係法と改称)がそれにそって改正・制定されて,公務員の交渉権,公共企業体職員の争議権が剝奪(はくだつ)された(〈スト権奪還闘争〉の項参照)。その後,使用者側の態勢強化に対して労働組合は〈ぐるみ闘争〉(〈地域闘争〉の項参照)などで対抗したが,経営権の確立・強化が進み,組合員の従業員意識が強まったため,争議は低調になった。55年からの春闘(産業別統一闘争)では,同一産業の労働組合が予定日を決めていっせいに行動するスケジュール闘争に争議を織り込んで再び活発になったが,70年代中期からの不況下で停滞した。

日本では労働組合が企業別に組織され,使用者と従業員を一体化する労務管理が進んでいるため,欧米のように争議を利害調整の手段とする見方が少なく,秩序に対する反抗と考える傾向が強い。そのため一般に争議は起こりにくいが,ひとたび始まると経済的利害を超えて争い,使用者の労働組合否認など権利争議に発展する例が多い。争議手段もビラ張り,構内デモなど企業の社会的体面に訴えるものから使用者個人に対する嫌がらせなど,情緒的な方法が多用される。

→労働運動 →労働組合

執筆者:栗田 健

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「労働争議」の意味・わかりやすい解説

労働争議

ろうどうそうぎ

labour dispute

資本主義社会において、労働者と使用者(資本家)が賃金、労働時間などの労働条件をめぐって起こす対立抗争。資本主義社会の初期には、労働者の闘争は一揆(いっき)あるいは暴動の形態をとっていたが、それでは労働者の主張を貫徹できないことを労働者は自覚するようになる。そこで労働者は団結して集団で使用者と労働条件などを取引するようになる。この労働者の集団的運動(労働運動)に対して、国家および使用者は弾圧・抑圧することになるが、労働運動の高揚・継続のなかで、国家も使用者も労働運動を承認し体制の枠の中に押し込めようとする。このような労働運動の一部を構成する労使間の紛争が労働争議であり、これは資本主義社会においては必然的なものである。そこでとくに労働争議が大規模になるにつれて、国家は労働争議に介入し、労働争議を調整する制度を導入するに至る。

[村下 博・吉田美喜夫]

労働争議の意義

労働関係調整法(昭和21年法律第25号。略称、労調法)第6条は、労働争議の定義として「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞(おそれ)がある状態をいふ」と規定している。労調法がこの定義を定めているのは、労働争議の意味を明確にしておくことが労働委員会による労働争議の調整の開始に必要だからである。すなわち、労働委員会の調整開始の際に、労調法に定める労働争議の存在が前提となるからである。通常、労働争議が発生する状況としては、労使間で団体交渉が行われた結果、使用者が労働組合の要求を拒否する場合、あるいは労使双方が団交を重ねた結果、最終的に双方の主張が一致しない場合が考えられる。したがって労働争議は、労働組合と使用者との間で、すなわち集団的労働関係において発生するものをいう。一労働者個人の問題で使用者と紛争が生じても労働争議とはよばない。ただし労働者個人にかかわる紛争であっても、労働組合が機関決定を行って組合として取り上げた場合には労働争議といえる。

[村下 博・吉田美喜夫]

労働争議の要件

労働争議といえるための要件としては次のことがあげられる。第一に、紛争事項が労働組合と使用者との間のものであること、第二に、紛争の対象が労働条件の維持改善その他経済的地位の向上に関連する問題であること、第三に、紛争当事者双方の主張が明白であること、である。ところで、労働関係調整法第6条は、労働争議の要件として「労働関係に関する主張が一致しない」ことと定めているが、ここでいう主張の不一致とは、労働組合法との関連でみれば労働条件の維持改善その他経済的地位の向上に関しての不一致と考えられる。したがって労調法第6条は、労使双方の当事者の権限外の事柄に関する労使紛争を労働争議の定義から外そうとしているといえる。しかし、たとえば政治ストである悪法反対ストのように、たとえ労使関係の当事者の権限外の事柄に関する労使紛争であっても労働争議に該当するという考え方もある。さらに労働争議をその目的からみると、労使当事者の経済条件を確定することにかかわる経済争議と、労働協約や就業規則などに関連して労使当事者の権利義務関係を確定することにかかわる権利争議とがある。

[村下 博・吉田美喜夫]

労働争議の動向

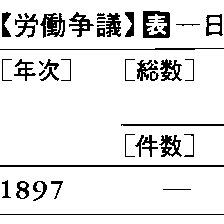

世界的にみると、1960年代以降1970年代末までは、先進各国で労働争議の増加傾向が認められた。しかし、経済のグローバル化により先進国から開発途上国へ工場進出が行われ、また国際的な価格競争が激化するなかで、労働争議も世界のどの国でも起こりうる現象になっている。もっとも、労働争議の件数は年ごとで変動があるので、各国について固定した特徴づけができるわけではないが、長期的にみれば、多くの国で減少傾向が認められる。日本の場合も、1970年代までは労働争議の件数は多かったが、1980年代のなかば以降、顕著に減少している。経済成長の停滞、工場の海外移転という経済動向のほか、企業別組織形態であることから労働組合が企業間競争に巻き込まれるとともに、非正規雇用が増大するにつれて組織率が低下し、交渉力を失ってきていることが背景になっている。労働争議において実施されるストライキの件数も、2000年以降の10年で10分の1にまで減少している。このように集団的な労働争議は減少しているが、他方、個別の労働者と使用者との間の労働条件をめぐる紛争は増加している。そのため、個別労働関係紛争解決促進法(2001)や労働審判法(2004)などを制定して個別紛争の解決が図られている。

[吉田美喜夫]

労働争議をめぐる法律問題

一つは、労働争議に伴い実行される争議行為に対する法的評価の問題である。争議行為については、その目的・手段・態様の側面から、正当性・合法性の問題が論じられている。もう一つは、労働争議に対する国家権力による調整あるいは介入の問題である。労働関係調整法は、各種の労働争議の調整に関する制度を設けている。同法は、労働争議の労使間における自主的解決を原則としつつ、調整手段として、斡旋(あっせん)、調停、仲裁、緊急調整という制度を定めている。これらの調整機能を果たす行政委員会として、中央労働委員会、都道府県労働委員会がある。

[村下 博・吉田美喜夫]

『片岡曻・萬井隆令・西谷敏編『労使紛争と法』(1995・有斐閣)』▽『西谷敏著『労働組合法』第2版(2006・有斐閣)』▽『花見忠著『労働争議』(講談社学術文庫)』

百科事典マイペディア 「労働争議」の意味・わかりやすい解説

労働争議【ろうどうそうぎ】

→関連項目大阪砲兵工廠|共同印刷争議|中央労働委員会|ボイコット|暴力団|八幡製鉄所争議|予告期間|労働委員会|労働組合法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働争議」の意味・わかりやすい解説

労働争議

ろうどうそうぎ

labour dispute

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の労働争議の言及

【仲裁】より

…仲裁は,アメリカやヨーロッパでは長い歴史もあり現在盛んに利用されているのに対し,日本では,国際商取引,海事取引,建設請負契約をめぐる紛争について仲裁が行われているが,その数は多くない。【山本 弘】

[労働法上の仲裁]

労働関係調整法(29~35条)などによる最も強力な労働争議調整方法。自主的に解決されることが原則かつ理想である労使紛争・労働争議を,第三者に委託して,最終的に解決してもらう方法である。…

※「労働争議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...