日本大百科全書(ニッポニカ) 「アユ」の意味・わかりやすい解説

アユ

あゆ / 鮎

Ayu

Ayu fish

[学] Plecoglossus altivelis

硬骨魚綱ニシン目アユ科に属する魚。アイともよばれる。鮎の漢字は中国ではナマズをさす。北海道の石狩(いしかり)川および勇払(ゆうふつ)川以南の日本列島と朝鮮半島、中国の中・南部に分布する。台湾の河川にも生息していたが、現在では認められない。アユは、サケ類のように脂(あぶら)びれをもつことなどからかつてはサケ科に含まれていたが、口や歯の形、鱗(うろこ)の環状線が、サケ類が円いのに対し長円であるなどの差異から、独立の科となった1科1属1種の魚である。

[石田力三]

形態

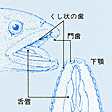

日本の淡水魚を代表する魚で、優美な姿と独特の香気で知られ、中国では香魚(シャンユイ)といわれる。背側はオリーブ色、腹面は白色で、鰓蓋(さいがい)の後方に黄色の鮮明な斑紋(はんもん)(イエローマーク)がある。また、学名(種小名)altivelis(高い帆)が示すように、背びれが非常に大きい。古くから細鱗魚(さいりんぎょ)、渓鰮(けいうん)(谷川のイワシ)とも書かれたように、体表は細かな円鱗で覆われている。口器は独特な構造で、一名、銀口魚(ぎんこうぎょ)ともよばれたように、銀白色の厚いくちびるには、小さい歯が18~20個密集し一つの歯になったくし状の歯が13個ついている。また、学名(属名)Plecoglossus(ひだになった舌)が示すように、舌の前のほうと側面に舌唇(ぜっしん)とよばれるひだがある。大きさは地方によって異なり、全長15~20センチメートル。九州、四国ではよく成長し、体重が300グラム以上に達するものも珍しくはない。

[石田力三]

生態

アユの産卵期は9~12月、産卵場は河川の中流域の下限付近である。孵化(ふか)した仔魚(しぎょ)はただちに海へ下る。海では主として沿岸域に分布し、プランクトンを食べて成長する。稚魚になると河口域に接近し、3~5月に遡河(そか)する。いわゆる「上りアユ(のぼりあゆ)」である。遡河したアユは河川の上・中流域の岩盤や石礫(せきれき)底の瀬や淵(ふち)にすみ、晩春から初夏にかけて急速に成長する。この時期は「若アユ(わかあゆ)」といわれる。餌(えさ)は付着性の藍藻(らんそう)、珪藻(けいそう)で、独特の構造をもった上下の両唇(りょうしん)でそぎ取って食べる。このそぎ取った跡が「食(は)み跡」で、くし状の歯の跡が明瞭(めいりょう)に認められる。

秋になって成熟すると、出水のたびに降河する「下りアユ(くだりあゆ)」となり、産卵水域に達すると産卵場に集合する。産卵場は瀬にできるので、産卵場に群れるアユは「瀬付きアユ」とよばれる。産卵後の親魚は「錆アユ(さびあゆ)」とよばれ、まもなく斃死(へいし)するが、湧水(ゆうすい)が多い河川では越年するものもある。これが「越年アユ(えつねんあゆ)」で、伊豆半島の狩野(かの)川は越年アユが多いことで名高い。淡水域と海水域とを往復する魚のなかでも、アユのように孵化後ただちに海へ下り、ついで淡水へ戻って成長して産卵する魚は、両側回遊型の魚類といわれる。

[石田力三]

湖産アユ

アユには琵琶(びわ)湖、池田湖(鹿児島県)などの天然湖や一ツ瀬ダム(宮崎県)、鶴田(つるだ)ダム(鹿児島県)などの人工湖にみられる陸封型がある。これは川と海を往復する回遊のパターンが川と湖に変わったもので、成長期を河川で過ごすものもあるが、産卵期以外は湖中で生活するものが多い。湖沼産のアユは餌料(じりょう)などの関係から成長が限られ(全長8~12センチメートル)、「コアユ」ともいわれる。琵琶湖ではこのコアユを1980年代中ごろのピーク時には年間700トン程度採捕し、各地に放流用種苗として供給していたが、近年、冷水病蔓延の風評の影響などにより減少し、2005年度(平成17)の放流量は年間約240トンとなっている。なお、仔魚は体色が淡く、琵琶湖周辺ではヒウオ(氷魚)とよんでいる。

[石田力三]

アユの縄張り

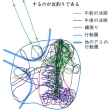

河川を遡上(そじょう)して上・中流部に達したアユのなかには、瀬に「縄張り」(テリトリー)をつくるものもあり、瀬と淵(ふち)を往復する「群れアユ」となるものもある。縄張りはほぼ1平方メートルの範囲で、その周辺の行動圏を含めると2~3平方メートルになる。アユの縄張りは食物自給圏であって、そのなかの藻類だけで1尾のアユを十分に養うことができる。縄張りアユは、侵入してきた魚(とくにアユ)を激しく攻撃し、夜もその中で休むことが多い。

[石田力三]

河川放流

近年、都市排水などによる河口部の水質悪化やダムなどの構築により、海からの稚アユの遡上が困難になった水域が増加しているにもかかわらず、アユの漁獲量は上昇傾向である。これは、稚アユの河川放流によるところがきわめて大きい。

アユは縄張りをつくる性質がきわめて強く、餌場を排他独占的に利用することが多いので、放流アユの多くがすみ場を確保し、生き残って漁獲される(これを再捕率が高い、または放流が有効であるという)のであろう。放流アユの再捕率は50%前後といわれる。

[石田力三]

養殖

琵琶湖の周辺ではかなり古くからアユが養殖されていたとの説もあるが、養殖種苗としてコアユに着目し今日のアユ養殖の端緒を開いたのは明治40年代、東京帝国大学教授の石川千代松である。その後、海産稚アユも用いられるようになり、1980年代後半には年産1万3000トンを上回るようになったが、近年は河川環境の悪化などにより減少傾向にあり、2004年(平成16)の年産は約7200トンとなっている。養殖池は、中央に排水部がある円形、八角形のものが多く、面積は100~150平方メートル、毎秒10リットル以上の水が必要である。餌としては魚粉を主体にしたクランブル飼料(粗粉状の固形飼料)を与える。養殖魚としてのアユの特徴は、淡水産高級魚の中ではウナギやコイに比べ、例外的に養殖生産量が漁獲量を大きく下回っていることである。

[石田力三]

釣り

アユの釣り方は、友釣り、ドブ釣り、掛け釣り、餌(えさ)釣りの4種がある。

(1)友釣り 「アユは石を釣れ」の格言がある。石についた藍藻(らんそう)、珪藻(けいそう)がアユの餌料である。この藻類を食べるアユは、自分の縄張りをもち、ほかのアユが近づくと、これを排斥するために攻撃する闘争習性がある。この習性を利用したのが友釣りである。釣り人は、おとりアユの鼻孔(びこう)に鼻環を通し、尾の後方1~2センチメートルに掛け鉤(ばり)をつける。そして、縄張りをもつアユがいる所に、これを巧みに送り込む。この送り込んだアユをおとりアユとよぶ。縄張りをもったアユは、このおとりアユに体当りするような激しさで攻撃してくるが、このとき、掛け鉤にひっかかって釣られてしまう。つねに元気なおとりアユを、ごく自然に泳がせるのが友釣りのこつであり、またアユの集まる石をねらうこともたいせつである。

(2)ドブ釣り アユは藻類のほかに水生昆虫類も食べる。鉤にいろいろな鳥の羽毛を巻き、鉤の上部に小さい球形の金色や赤色の玉をつけた擬似鉤(ぎじばり)(毛鉤)でアユを釣るのがドブ釣りである。鉤には新サキガケ、清水、五郎、青ライオンなどの名がつけられ、その数は数百種類にも及ぶ。これを川、天候、水色、時間、季節で使い分ける。流れが緩く、水深のある淵やよどみがポイントで、釣り人はこのような場所を「どぶ」とよぶので、ドブ釣りの名がある。

(3)掛け釣り コロガシ釣り、シャクリ釣りの総称。オモリ下に等間隔に掛け鉤を何本もつけ、これで川底すれすれに引いてアユをかける。真横に引くのがコロガシ釣りで、下流から上流にしゃくるのがシャクリ釣りである。河川により、禁止または特定期間か特設区域のみ許可することもある。

(4)餌釣り 玉ウキ、棒ウキをつけ、イカの切り身、アジの切り身、シラスの生干しなどの餌で釣る。河川によっては、この釣りを、稚魚の乱獲を防ぐために全面禁止にしている所が多い。伊豆半島の河川ではこの釣り方が一部で盛んである。

[松田年雄]

料理

現在、アユは養殖と、天然遡上と、稚魚を河川に放流して成育させるものとがある。養殖アユより天然アユのほうが、味や香りがよく喜ばれる。アユの料理は大きさにより異なる。幼魚はてんぷら、フライが適し、いちおうの大きさのものは塩焼きが適する。塩焼きは、表面を焦がさずに加熱するため、金串(かなぐし)のうねり打ちをする。成熟したアユは魚田(ぎょでん)、煮浸し、フライなどの料理法がある。また、アユの内臓は美味で、卵巣、精巣の塩辛をうるかといい、珍味である。

[多田鉄之助]

民俗

魚偏に占うと書く鮎の字は、アユで占いをした故事による。記紀には、三韓遠征の際、神功(じんぐう)皇后が筑紫(つくし)の末羅(まつら)(佐賀県東松浦郡および唐津市)で、裳(も)の糸に曲げた針をつけて米粒を餌にし、「もし魚が釣れれば新羅(しらぎ)に勝つことができるだろう」と祈請(きせい)をするとアユがとれたと記されている。また、天皇の即位儀礼に用いられる「萬歳幡(ばんぜいばん)(旗)」という旗には、5尾のアユと巌瓮(いつへ)(祭事に用いた壺(つぼ))と萬歳の2字が縫い取ってあるが、これは『日本書紀』に、神武(じんむ)天皇が大和(やまと)の丹生(にゅう)川に天香久山(あめのかぐやま)の土でつくった厳瓮を沈めて、「もし魚が木の葉のように浮かぶなら日本を平定することができるだろう」と占うと、たくさんのアユが浮かんだので喜んで兵を進め、天皇になったという建国神話に由来する。いまでも三重県度会(わたらい)郡大紀(たいき)町滝原では、毎年旧6月1日に、生きたアユ12尾を川の岩にある小穴に投げ込み、入れば大吉、外れれば中吉と豊凶を占う。これは伊勢(いせ)神宮の昔のアユ取り神事に関連した祭りである。

アユは年魚とも記すことから、年の初めに用いる魚とされ、伊勢神宮では昔から元旦に塩漬け年魚が供えられるが、『延喜式(えんぎしき)』によれば、諸国貢進物としては魚類のうちアユがもっとも多く、生アユのほかに鮨(すし)アユや塩蔵品もあった。

[矢野憲一]

『日比谷京他著『アユ・生態と釣法』(1959・世界文化社)』▽『島津忠秀他著『鮎』(1968・緑書房)』▽『秋道智弥著『アユと日本人』(1992・丸善)』▽『村田満著『縄張りを捨てたアユたち』(1994・広済堂出版)』▽『高橋勇夫・東健作著『ここまでわかったアユの本――変化する川と鮎、天然アユはどこにいる?』(2006・築地書館)』▽『宮地伝三郎著『アユの話』(岩波新書)』▽『小山長雄著『アユの生態』(中公新書)』

】あゆ

】あゆ し、先王の語を傳ふ。其の

し、先王の語を傳ふ。其の

(うんしや)(おくゆかし)なるは可なり。然れども皆祿を持し位を保ち、阿

(うんしや)(おくゆかし)なるは可なり。然れども皆祿を持し位を保ち、阿 の

の (そしり)を被る。

(そしり)を被る。