翻訳|jet stream

精選版 日本国語大辞典 「ジェット気流」の意味・読み・例文・類語

ジェット‐きりゅう‥キリウ【ジェット気流】

改訂新版 世界大百科事典 「ジェット気流」の意味・わかりやすい解説

ジェット気流 (ジェットきりゅう)

jet stream

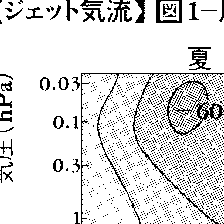

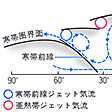

ジェット・ストリームともいう。対流圏の大部分で,大気はほぼ緯度線に沿って波打ちながら西から東へ流れているが,一般に,風速は鉛直方向では上層にいくほど強く,水平方向では亜熱帯から中緯度にかけて強い。図1は対流圏(地表からほぼ10kmまで)と成層圏(ほぼ10kmからほぼ50kmまで)を含む領域内の風の東西成分の平均的な緯度・高度分布を示しているが,上述のようすがよくわかる。このような偏西風帯の中で,風速の最も強い流れは,狭い領域に集中していて,小さな口から噴出する流体の速い流れに似ているところから,この流れをジェット気流という(図1のJs)。ジェット気流は圏界面付近にあるが,例えば,500hpa面のジェット気流というように,水平断面図上の風速の最も強い流れを指すことも多い。この場合,水平断面図上のジェット気流は,圏界面付近のジェット気流の軸を取り巻く風速の強い領域が下方へ伸びたものである。ジェット気流には亜熱帯ジェット気流Jsと寒帯前線ジェット気流Jpの2種類がある。日々の状態の典型的な場合,圏界面は南から熱帯圏界面,中緯度圏界面,寒帯圏界面に分かれ,各圏界面間にはギャップがあるが,この位置に南からそれぞれ亜熱帯ジェット気流,寒帯前線ジェット気流が存在している(図2)。

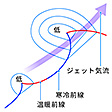

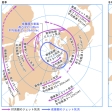

亜熱帯ジェット気流は定常性が強く,ほぼ緯度線に沿い,図3のように,トラフの所で南下,リッジの所で北上と波打ちながら地球を取り巻いている(波動状の気圧分布において気圧の低い所をトラフ(気圧の谷),気圧の高い所をリッジ(気圧の峰)という。図4参照)。亜熱帯ジェット気流は,北半球では冬季はほぼ北緯30°付近,夏季は北緯45°付近に存在する。ジェット気流の軸に沿って,風速は一様ではなく,定常性トラフの所で強くなる傾向がある(図3)。冬季の最大風速は,月平均で30m/s程度であるが,日々の値では100m/sに達することもある。夏季のジェット気流の強さは冬季の半分くらいになる。南半球にも,北半球と同程度の強さのジェット気流が存在するが,その位置や風速の季節変化は北半球ほど大きくはない。

寒帯前線ジェット気流は,中緯度の寒帯前線に伴うジェット気流である。このジェット気流から下方へ向かって,下層へいくほど南に偏位しながら寒帯前線面が伸びている(図2)。移動性の高・低気圧は寒帯前線面上の波動であるから,寒帯前線ジェット気流は,これら高・低気圧の動向と関係が深い。つまり,上層のトラフの後面で寒帯前線ジェット気流は南下し,下層ではそこに高気圧が存在し,トラフの前面でジェット気流は北上し,そこの下層に低気圧が存在するのが典型的なパターンである(図4)。寒帯前線ジェット気流は日々の変動が大きく,このため平均図上では通常見られない。また,定常性トラフの所で亜熱帯ジェット気流と合流する傾向がある(図3)。

北半球の亜熱帯ジェット気流は,冬季ヒマラヤ山脈の南を走っているが,夏に向かってしだいに北上し,ヒマラヤ山脈にぶつかるようになる。このときオホーツク海に高気圧が形成され,日本付近は梅雨に入り,ジェット気流がヒマラヤ山脈の北に移ると,オホーツク海高気圧が消滅して梅雨が明けるといわれている。

また,ジェット気流付近では,航空機の運航上問題となる晴天乱気流が発生しやすい。これはジェット気流付近の強い風速シアーにより,波長や周期の短いじょう乱が発生するためと考えられている。

ジェット気流の発見は,第2次大戦中,アメリカ空軍がサイパンなどから日本本土の爆撃に向かうとき,強い西風に悩まされたのが発端であるといわれている。近年,観測が充実するにつれ,圏界面付近ばかりでなく,対流圏下部や成層圏止面の付近などにもジェット気流のあることがわかってきた。これらは,それぞれ下層ジェット気流,極夜ジェット気流(図1のP)と呼ばれ,ここで述べた対流圏上部の偏西風帯中のジェット気流とは区別されている。

→偏西風

執筆者:菊池 幸雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ジェット気流」の意味・わかりやすい解説

ジェット気流

じぇっときりゅう

狭い範囲に集中し、中心に軸状の最大風速をもつ強い気流をいう。その状態が噴流に似ているのでこの名がある。ジェット・ストリームjet streamまたは単にジェットともよぶ。

[股野宏志]

特徴と種類

ジェット気流の特徴は、風速が非常に大きいことのほか、軸に直角の方向に風速の変化も非常に大きいことである。ジェット気流には、偏西風帯ジェット気流、偏東風帯ジェット気流、極夜ジェット気流、下層ジェット気流などがある。単にジェット気流といえば、偏西風帯ジェット気流をさす。

[股野宏志]

偏西風帯ジェット気流

極を取り巻いて中緯度地方の上空を川のように蛇行しながら流れている偏西風帯には、寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流とよばれる二つのものがある。寒帯前線ジェット気流は、寒帯前線が圏界面に達する付近(約10キロメートルの高さ)にあり、その流れ方は毎日変動し、地上の高気圧や低気圧の盛衰や動向と密接な関係にある。寒帯前線付近は南北方向に温度差が大きく、これによる温度風効果が寒帯前線ジェット気流の成因とされている。また、その運動エネルギーは、寒帯前線を挟む寒暖両気団のもつ位置のエネルギーの転化によると考えられている。一方、亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ、やや高いところにあり、日々の変動も少なく、定常的な流れである。その成因は、赤道地方で地球を東西に取り巻いて流れている空気の大きな輪を考えるとき、これが赤道で加熱されて対流のように上昇して高緯度に向かうと、角運動量保存の法則により、しだいに風速を増し、緯度30度付近で風速の傾度が臨界に達して、風速がそこで極大になることによるとされている。日本の梅雨(つゆ)明けはこのジェット気流(亜熱帯ジェット気流)と密接な関係にある。

冬季には、寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流は、日本付近とアメリカ大陸東部で合流し、風速は著しく大きくなって、しばしば毎秒100メートルを超えることがある。第二次世界大戦中、サイパン島から日本本土に向かうアメリカのB-29爆撃機が非常に強い西風に遭遇したことが端緒となって、ジェット気流が組織的に研究されるようになった。ジェット気流はジェット機の巡航高度にあたるため、追い風として利用し、向かい風として避けるなど、航空機の運航に利用されるが、ジェット気流付近には晴天乱気流が発生しやすいのでとくに警戒を要する。また、ジェット気流は汚染物質や噴火による細塵(さいじん)などの長距離運搬に大きな役割を果たす。

[股野宏志]

百科事典マイペディア 「ジェット気流」の意味・わかりやすい解説

ジェット気流【ジェットきりゅう】

→関連項目温度風|風|高層断面図|晴天乱気流|プラネタリー波|偏西風帯|乱気流

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ジェット気流」の意味・わかりやすい解説

ジェット気流

ジェットきりゅう

jet stream

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「ジェット気流」の解説

ジェットきりゅう

ジェット気流

jet stream

対流圏偏西風のなかで特に風速が大きい帯状の領域のことをいう。その中心軸は高度10~12km,緯度30~40°付近にあり,冬季,その風速は100m/sに達する。日本上空は最も強い強風が現れやすい場所の一つ。気象学では亜熱帯ジェット,偏東風ジェット・下層ジェットなど一般的に強風軸のことをジェットと呼ぶ例が多い。

執筆者:丸山 健人・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のジェット気流の言及

【風】より

…この偏西風を船乗りたちは〈ほえる40度roaring forties〉〈狂暴な50度furious fifties〉〈号泣する60度shrieking sixties〉などという異名で呼んでいる。(3)ジェット気流 偏西風中にある幅数百km,厚さ数百mの特に風速の強い部分。第2次大戦中,日本の上空を飛んだアメリカのパイロットが100m/sにも及ぶ西風に遭遇し,のちにシカゴ大学の大気大循環研究グループによってジェット気流と名づけられた。…

【大気大循環】より

…一般に西風が卓越しており,東風が吹いているのは,熱帯の対流圏と成層圏,夏半球の成層圏および高緯度の地表付近である。圏界面付近のジェット気流の強さと位置の季節変化は,北半球では大きいが,南半球では小さい。南半球の季節変化が北半球のそれよりも小さいのは,南半球が北半球に比べ海洋の面積が大きいためといわれている。…

【偏西風】より

…また南北両半球とも季節を問わず中緯度の圏界面付近(高度約12km,気圧200hPa付近)に顕著な偏西風が吹いている。これはいわゆるジェット気流を平均的に表したものである。一般に上層では,風は気温の低い方を左手にみて等温線に平行に吹いている(これを温度風という)が,偏西風が卓越することは極側の低温を反映したものである。…

※「ジェット気流」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...