翻訳|Himalayas

改訂新版 世界大百科事典 「ヒマラヤ山脈」の意味・わかりやすい解説

ヒマラヤ[山脈]

Himalayas

チベット高原を縁取り,インド亜大陸の北を限る大山脈。またその主嶺に沿って東西に連なる地方をヒマラヤとも呼ぶ。

そこには標高200mの山ろくから,8848mの世界最高峰エベレストまでの高低起伏がある。山ろくは亜熱帯であるが,低い山地や盆地や谷は温帯,さらに高山(寒)帯を経て,氷雪の地帯まで連なる。そのうえヒマラヤは,インド亜大陸とユーラシア中央部との境に位置し,モンスーン(季節風)の障壁となり,さらに東アジアの気候に影響する気団の形成を促す。山脈は西部で北西~南東方向,中部で弓形に湾曲しながら,東部でほぼ東西方向に延びる。北西寄りほど乾燥し,南または東へ向かうほど湿潤になる。この狭い地帯に,地球上のほとんどの気候と,植生の種々相が次々と現れる。住民の顔つきや言葉,彼らが住む家や村,その生業である農耕や牧畜の仕方,作物や家畜の種類,彼らが信ずる宗教とその建造物,その社会のしくみなども,多様である。また,ここにはネパール,ブータンの2王国があり,インド,中国,パキスタンが国境を接しているが,一部を除いて国境の未確定な所が多く,国境紛争,衝突が絶えない。

執筆者:高山 龍三

インド神話とヒマラヤ

〈ヒマラヤHimālaya〉とは,サンスクリットのヒマhima(雪)とアーラヤālaya(住居)の合成語で,〈雪の家〉を意味するが,また〈雪の山〉(ヒマギリ,ヒマクータ,ヒマードリ,ヒマーチャラ)とも呼ばれる。ヒマバットHimavat(〈雪をもつ(山)〉の意)はこの山の山神の名にもなっている。〈山の王〉(ギリラージ,ギリーシャ)とも呼ばれるヒマラヤは,インドの神話,伝説,文学と密接な関係をもち,神々や聖賢はこの山となんらかの関連をもっている。古代のインド人は現代人のように登攀の高度を競い,山岳の探検をすることはなかったから,漠然と〈雪の山〉と呼んで特別の山を指すことはなかったが,この山系の最北西端のカイラス山のみは,シバ神と神妃パールバティーの住む聖山カイラーサ山として信仰の中心となり,現在も巡礼者が跡を絶たない。ヒマバットは天女メーナーを妻とし,ガンガー(ガンジス川の女神)とパールバティー(山の娘)という娘をもうけた。パールバティーはシバ神と結婚し,軍神スカンダ(別名クマーラ)を生んだが,シバ神との結婚と子どもの誕生を主題とした,詩聖カーリダーサの叙事詩《クマーラ・サンババ(クマーラの誕生)》は,ヒマラヤの美しい描写によって高く評価されている。ガンガー女神がバギーラタ王の願いによって天界から降下し,カイラーサ山において苦行をしているシバ神の髪の毛にその奔流を支えられて後,いくつかに分かれて地下にまで到達し,サガラ王の王子たちの死灰を浄めて昇天させた〈ガンガーの降下〉という神話も有名である。中部インドのアルブダ山(現在はアーブー山と呼ばれ,ジャイナ教の聖地となっている)は,古くから〈ヒマラヤの息子〉と呼ばれ,ヒマラヤ山神によってこの荒地に降ろされたといわれている。

執筆者:田中 於莵弥

自然

範囲,区分

ヒマラヤの範囲は,西のインダス川の峡谷から,東のブラフマプトラ川の大屈曲点まで,東西約2400km,南北幅200~300kmに及ぶ。その南北の限界は明瞭でないが,北はインダス川上流とブラフマプトラ川上流(ツァンポ川,ヤルズアンボ川)を結ぶ線,南はヒマラヤの最も前山のシワリク丘陵が,ガンガー(ガンジス)平野に消える所とされる。

ヒマラヤの西方は,世界の屋根パミール高原から,ヒンドゥークシュ山脈に続き,東方では南に折れ曲がって,ナガ,アラカン山脈へと続く。北側には平行してカラコルム山脈やカイラス(トランス・ヒマラヤ)山脈が走り,広義のヒマラヤとして,これらの延長部および並走する山脈を含むこともある。ここには世界の8000m峰のすべてが集まっている。

ヒマラヤは山脈を横切る河川により5区分される。(1)パンジャーブ・ヒマラヤ インダス川からサトレジ川に至る約550km。ナンガ・パルバットやヌン,クン峰を含み,カシミール盆地を抱く。行政的にはインドのジャンムー・カシミール州,ヒマーチャル・プラデーシュ州,パキスタンのアーザード・カシミール。(2)ガルワール(クマオン)・ヒマラヤ サトレジ川からネパール国境のカリ川まで約320km。ナンダ・デビ,カメート峰を含み,行政的にはインドのウッタル・プラデーシュ州の山地。(3)ネパール・ヒマラヤ 行政的にはネパール王国の範囲で約800km。西からアピ・サイパル,カンジロバ,ダウラギリ,アンナプルナ,マナスル,ガネーシュ,ランタン・ジュガール,ロルワーリン,クーンブ(エベレスト),カンチェンジュンガの山群を含み,8000m峰を10座も数える。(4)シッキム・ブータン・ヒマラヤ ティスタ川からマナス川まで約400km。チョモ・ラーリ,クーラ・カンリ峰を含む。行政的にはインドのシッキム州,ブータン王国。(5)アッサム・ヒマラヤ マナス川からブラフマプトラ川まで約400km。東端にナムチャ・バルワ峰があり,行政的にはインドの中央政府直轄領のアルナーチャル・プラデーシュ州。ただし,(1)~(5)はいずれも行政的には中国のチベット自治区にまたがっている。

地形,地質

ヒマラヤには北側から南側に,およそ三つの平行する山脈が認められる。最も北側は大(グレート)ヒマラヤと呼ばれ,7000~8000m級の高峰が連なり,氷河の発達をみる。寒冷な気候のもとに険しい山容や,氷河によってつくられた谷がみられる。その南には小(レッサーまたはサブ)ヒマラヤと称されるマハーバーラト・レク(山脈)が走り,標高1000~4000m。最も南にサブ(アウター)ヒマラヤと称されるシワリク(ネパールではチュリアと呼ばれる)丘陵が走り,ガンガー平野に臨む。標高1000m以下。

大ヒマラヤの北側は標高5000mほどの山々と半砂漠状のチベット高原がひろがる。大ヒマラヤと小ヒマラヤの間に,カシミール,ポカラ,カトマンズなどの山間盆地があり,山腹斜面とともに人間の居住地帯となる。小ヒマラヤとシワリク丘陵の間は,ヒマラヤを横切って流れ出た大河川の堆積で埋まり,自然林や野生動物の残る,人口の少ない地帯となっている。シワリク丘陵の南ろくには,タライ,東部ではサンスクリットで〈門〉を意味するドゥアルと呼ばれる帯状の平地がひろがる。かつて暑熱湿潤の地として,亜熱帯の森林におおわれ,人間の居住を妨げていたが,近年開拓が進んでいる。

ヒマラヤ付近の地殻の厚さが普通の2倍もあり,ヒマラヤの地層の走向が東西であるのに対し,インド亜大陸のそれは南北方向であることなどから,インド亜大陸のプレートがマントル対流に乗って,アジアの古い大陸にぶつかったとき,その間の古い地質時代の海テチス海の堆積物を持ち上げて,ヒマラヤが形成されたといわれる。ヨーロッパの学者は,ヒマラヤもアルプスのように,褶曲・おしかぶせ構造があるといってきたが,北海道大学の調査では,衝上断層による地塊運動によって山の形が形成されたという。

大ヒマラヤの北側のチベット高原,カイラス山付近から,インダス川の上流は西へ,ブラフマプトラ川の上流は東へ向かい,やがてヒマラヤを横切り,この二つが山脈を取り囲むように流れる。西部ヒマラヤの河川はインダス川の支流のサトレジ川に流入し,他はガンガー川に流入する。これらの諸河川は大ヒマラヤ山脈を横切り,深い峡谷をなして南下するが,小ヒマラヤの手前で縦谷をなす所もある。

ヒマラヤを横断する河川の分水嶺が,主嶺でなくその北のチベット高原上に発することから,山脈の上昇の時期は,北から南へ新しくなっていくと推定される。シワリク丘陵を構成する堆積物は,南のインド起源の砂岩とその上の,大ヒマラヤを構成する古い岩石起源のレキ岩からなる。第三紀中新世から第四紀更新世にかけてヒマラヤは上昇し,その山ろくにレキ岩を供給しはじめた。ヒマラヤでは現在も地震が多く,地殻の活動が続いていることを示している。

気候,氷河

ネパール・ヒマラヤ以東では,モンスーンの影響を強く受けて乾季と雨季が明瞭に区分され,夏にはベンガル湾からの湿った風が雨をもたらす(パンジャーブ・ヒマラヤではむしろ冬季の偏西風が,山地にぶつかって降る雪をみる)。一年の前半が北東モンスーン期で,1~2月は乾燥冷涼期,3月から気温が上がり,4~5月のプレ・モンスーン期が最も暑い。あとの半年が南西モンスーン期で,6月中旬から雨季が始まり,東部ではかなりの降水量をみる。9月下旬からポスト・モンスーン期となり,11月は快晴の多い季節だが,冬の夜間は気温が低下する。プレ・モンスーン期とポスト・モンスーン期が登山の時期である。

高低・起伏に,乾燥から湿潤までの変化が重なって,亜熱帯から氷雪までの気候帯がみられる。中部ネパールの高度でいうと,1200mまでは亜熱帯気候で,サラソウジュの林やインドボダイジュが茂り,バナナ,パパイヤ,マンゴーが育つ。高度1200~1900mは暖温帯で,夏は暑く雨が多いが冬は温暖で乾燥し,シイ類などの常緑広葉樹林をなすが,今日自然景観は失われ水田化されている。1900~2500mの温帯は常緑カシ類を優占種とする照葉樹林で,アッサム,雲南を経て西南日本に続く生態系である。ここもヒマラヤ山地民の畑や放牧地となり,自然景観は失われている。2500~3000mの冷温帯はトウヒなどの推移的森林,それに次いで3000~3800mの亜高山帯の常緑針葉樹林で森林限界に達する。3800m以上5500mの雪線以下は高山帯で,ビャクシンの低木が生え,夏は花畑となり,農牧チベット人の夏放牧地となる。主嶺以北では冷涼乾燥のため,植生の乏しい半砂漠状の地となり,オアシス以外に緑の少ないチベット的な風土となっていく。

地表の極地を除く氷河の15%がヒマラヤにあり,アジアで最大の面積を占める。氷河の末端高度は,パンジャーブ・ヒマラヤで2900~3300m,ガルワール・ヒマラヤで3500~4300m,中部ネパールで3700~5300m,アッサム・ヒマラヤでは降水量が多いため3000mに低下する。南面の方が北面に比べ約500~700m低くなっているが,これは雨季のモンスーンの風上に当たり,降水量の多いためである。

民族,文化

中国チベット自治区にかかる部分を除くと,ヒマラヤには約3000万の人々が住む。しかもここは,北および東寄りのモンゴロイド型の人々と,南および西寄りのコーカソイド型の人々の接触地帯でもある。そのあるものは古くから住みつき,あるものは周辺の地から移住してきた。少なくともそういう伝承をもつ人々は多い。ヒマラヤの周辺には,古くからいくつかの文明が成立していた。南方にはインド,西方にはイスラム,北方にはチベットの諸文明がある。それらの影響がこの地に及び,それぞれの文明を担った人々が入り乱れ,モザイクをなしていった。ヒマラヤの低地寄りや盆地にインド,西寄りの盆地にイスラム,高地寄りにチベット文明が根づいた。それに対し,東寄りはあまり文明の影響を受けることなく,部族文化のまま近代にいたった。中部ではもう少し複雑で,部族文化のままではないが,さりとて成熟したインド文明ともチベット文明ともいえぬ,中間段階の民が,その二大文明に挟まれて存在する。そのなかで南寄り低地寄りはインド,北寄り高地寄りはチベット文明に傾斜していった。

インド,イスラム文明圏の人々

ヒマラヤにおけるインド文明の世界は,ヒマラヤの最も南の山ろくから谷間に入りこみ,所によってはかなりの高度までひろがる。そこにはガンガー平野の人々に似た顔と体つきの人々が住み,インド語派(インド・アーリヤ諸語)に属する言語を母語としている。とくに山地では〈山地の言葉〉を意味するパハーリー語が最も広く分布する。パハーリー語は西部,中部,東部に分かれ,西部パハーリー語はヒマーチャル・プラデーシュ州の諸言語,中部パハーリー語はガルワール・ヒマラヤの諸言語,東部パハーリー語はネパール語で,ネパールの国語となった。彼らの多くは,イスラムのインド亜大陸侵入によって,難を避けたラージプート(王族)の子孫を自称する。そして数多くの土侯国がヒマラヤ山中に生まれた。彼らはヒンドゥー教徒で,カースト社会を形成していった。しかしインドのそれと異なって,その多くはバラモン(ネパールではバウンまたはバフンと呼ばれる)とクシャトリヤ(ネパールではチェトリ,西部ヒマラヤではラージプート)と,少数の下層職人カースト(鍛冶屋,仕立屋,靴屋,洗濯屋など)からなる。つまり中間層のない,形の崩れたものであった。彼らは水田稲作を主とする村々をつくっていった。

北西の山地の中のカシミール谷は,北西インドに近い位置にあり,しかも大盆地である。そこでは古くから文化の華が開いていたが,仏教,ヒンドゥー教の共存から,やがてイスラム文明に傾いていった。イスラム教徒が過半を占め,イスラム建築がつくられた。カシミール人は色の白いコーカソイド型の特徴をもち,インド語派ダルド語群の母語を話す。耕地では,稲,麦類,トウモロコシなどが作られ,豊かな牧野では,羊,ヤギ,ヤクなどの家畜が放牧される。

チベット文明圏の人々

ヒマラヤにおけるチベット文明の世界は,主嶺の北側,チベット高原の縁辺をなす高原,谷間に展開する。大部分は冷涼乾燥の荒地である。北西のラダックは,古くから小チベットと呼ばれ,チベット仏教(ラマ教)の世界であった。パンジャーブ・ヒマラヤからネパール・ヒマラヤにかけての主嶺以北の高地に,インド人からボテまたはボティアと呼ばれるチベット人が住んでいる。エベレスト峰南ろく一帯に住むシェルパ族,旧シッキム王国の支配層,ブータン王国の多数派の人々も,強くチベット文明の影響を受けている。ただし東部ネパールやシッキム,ブータンでは,主嶺の南面の高地がチベット文明の世界となる。この文明圏の人々は,モンゴロイド型の顔や体つき,チベット語の方言,農牧生活と交易活動,チベット仏教など,共通する特色をもつ。チベット仏教は,チベット本土の黄帽(改革)派に対し,紅帽(旧)派が多い。北西ネパールの一部のように,ボン教も残っている。寺院,仏塔,積石塚,経文旗や,ラサのポタラ宮を思わせるラダックの中心町レーの宮殿など,チベット的景観がみられる。

乾燥地であるのでオアシスに村が立地し,灌漑畑で大麦,小麦,ソバ,ジャガイモなどが作られる。厳しい自然条件からいって,農耕より牧畜に重点がおかれ,この2者は密接に結びついている。ただブータンでは水田で稲が作られる。チベット特有のヤク,羊,ヤギ,ヤクと牛の中間雑種であるゾーが飼われる。乳しぼりは夏の間の重要な日課で,乳からバターやチーズが作られる。去勢された雄の成畜のヤクや羊を使ったキャラバン交易も重要で,この農牧商3業の統合された生業が,基本的な生産様式である。伝統的なキャラバン交易は次のとおりである。まず全村挙げてキャラバンを組み,自村産の大麦をヤクの背に積んで,北方高原の遊牧チベット人地帯へ行き,そこでバター,羊毛や岩塩と交換する。それでひとまず村へ帰り,村でできたバターを加えて,農耕地帯に近い低地にある交易の町へ行き,そこで穀物と交換する。そこでは相対的にバター,羊毛の値は高く,穀物の値は安い。その交換比率は北と南で約2倍の開きがあるので,最初の麦は2倍になって返ってくる。この間,約30日もかかるが,この交易の利潤によって1年分の主食が確保される。そして,旅の途中でも毎夜放牧するので,一種の牧畜である。

ヒマラヤのチベット人は定住する家をもっているが,夏の間はさらに高い所の夏村に移動したり,テント村を営んだり,移牧的な生活をする。主食は大麦を炒ってはじけさせ,それを粉にしたツァンパで,キャラバン交易で入手する磚茶(たんちや)を削った茶の葉にバターと少量の塩を入れたバター茶を飲み,チーズやわずかの肉,野菜を食べる。

アッサム・ヒマラヤの山地民

ブータンの東アッサム・ヒマラヤには,かつてNEFA(北東辺境管区)と呼ばれ,現在アルナーチャル・プラデーシュと呼ばれるインドの中央政府直轄領が含まれる。その北部寄りの諸民族がチベット文明の影響を受け,チベット仏教徒になったのを除いて,ここは近年までインド文明も及ばぬ部族文化の民の土地であった。部族間の戦争や奴隷も,近年まで残っていたという。おもな部族は,ロヒット地区のミシュミ族,シアン地区のアディ(旧名アボル)族,スバンシリ地区のニシ(旧名ダフラ)族と高原状の盆地に住むアパタニ族である。住民の基本的な生業は農業で,山地ではジュムすなわち焼畑農業が伝統的である。しかしアパタニ族のように水田を作る所もある。主要作物は稲,トウモロコシ,雑穀で,ほかに東部ヒマラヤ特有のミタン牛(ガヤール)など家畜を飼育し,交易を副次的に行い,漁業,狩猟の加わる所もある。大部分の部族では,村の長老会議をもち,その上に村落間会議,全部族会議をもつ所もある。ここはマクマホン・ラインという,中国とインドの国境紛争の地にあたり,かつて中印戦争の舞台となった。人類学者V.エルウィンの指導を得て,人々は民族の自治と発展の道を歩んだ。

ネパール・ヒマラヤの山地民

中部ネパールでは,チベット文明の世界は3000mまで下がり,インド文明の世界は1800mまで上がっている。その中間に分布するのが,モンゴロイド型の顔と体つきをもち,チベット・ビルマ語派系のヒマラヤ諸語を話す人々である。カトマンズ盆地を挟んで東西山地にタマン族,東部山地にライ族,リンブー族,スヌワール族,西部山地にマガル族,グルン族,タカリー族が住む。ヒマラヤ山地の〈耕して天に至る〉段々畑がみられるのもこのあたりである。村は低い山地の頂上や中腹斜面に多くみられ,新しいバザール村を除き谷底にはむしろ少ない。

アンナプルナ山群とダウラギリ山群に挟まれた谷間に,少数民族タカリー族の故郷がある。平屋根の家,チベット仏教の寺もあるチベット風の村である。しかし彼らはヒンドゥー教徒を自称する。そのうえ土着信仰が残り,重層信仰がみられる。ヒンドゥー教化しているといっても,ヒンドゥー社会に必須のバラモン(僧)はいない。結婚式や儀礼には,よそのヒンドゥー教徒の村からバラモンを雇わねばならない。言語も,母語としてのタカリー語を話せない人が多くなり,インド・アーリヤ諸語のネパール語が通じる。彼らは商業民族として,北のチベットと南のインドをつなぐ通商に従事してきたが,教育に力を注ぎ,進歩的な人たちであった。インドとチベットという二つの文明圏の,どちら側からも周辺にあたり,推移帯にあるという立場を生かし,新しい文化を吸収していった。

多様な文化の混在

ヒマラヤのなかで違った文化をもつ人々は,どのように住み,どのような社会的関係を保っているのだろうか。たとえば,ネパール・ヒマラヤのアンナプルナ峰の南ろくに,1800mという水田稲作の上限線を境に,下のヒンドゥー教徒の村と,上のマガル族の村が相接する。下の村は水田稲作を中心にした生業,上の村は畑作と牧畜を中心にした生業をもつ。畑作物は低い方では,春から夏にかけてのトウモロコシと夏から秋にかけてのシコクビエで,この二つが作付期を一時重ねて同一の畑で作られる。高い方(標高1600~2400m)では春から夏にかけてトウモロコシ,村に近い畑で裏作として大麦が作られる。畑は石垣で囲まれた三圃式農業の所も多く,刈跡の耕区に牛,水牛,羊,ヤギを多数追い込むように,農牧の密接な結合がみられる。

下のヒンドゥー村はチェトリ(クシャトリヤ)と少数の職人カーストという構成で,ヒンドゥー教の祠を中心に,高いカーストから外に向かって低いカーストへと,集落配置にもカースト的秩序が反映する。上の村のマガル族は表面的にヒンドゥー教徒となっているが土着信仰や儀礼は残り,わずかの職人がいるだけでカースト社会はない。数十戸の定住する村を中心に,畑,森林を主とする放牧場が同心円状に並ぶが,夏は森や高山帯の草地で放牧し,乳製品を作ってきた。これら二つの文化を異にする人々は,共同体としてのまとまり,自然に対する態度,飲食タブー,価値観を異にしている。

ネパール・ヒマラヤの山地は,またグルカ兵の郷土でもある。限られた貧しい土地,人口増加のはけ口として,兵士としての出稼ぎが行われた。彼らの素朴で忠実な性格と強健な身体をイギリス人が見いだし,それを植民地経営に利用してきた。さらに山地の人口圧は,低地や国外への移民としてあらわれた。同じヒマラヤ沿いに,さらにアッサム丘陵へ移民の波が続いた。

山地の中にあってカトマンズ盆地のみは,ずばぬけた豊かな土地で,古くから文明の波が押し寄せていた。この盆地のもとからの住人はネワール人で,その母語はヒマラヤ諸語の中で唯一の文字をもつ言語である。彼らは農民として水田耕作をし,また職人や商人として,工芸の才や商才にたけ,盆地に独自の文化をつくりあげた。カトマンズ,パタン,バドガウンの町は,彼らの手になるものである。彼らはカースト制度を取り入れ,ヒンドゥー教徒となったが,仏教徒も残っている。

国家の形成

交通が不便で隔絶されていた山地に,数多くの諸民族がそれぞれの文化を守って生きてきた。ただし,主嶺の南側では,北西のカシミール谷と,中部のカトマンズ盆地のみは,古くから文化の華が開いていた。古代のリッチャビ王朝を経て中世のマッラ王朝に至る歴史は,ネパール谷といわれた盆地のそれであった。18世紀,群雄割拠の地を初めて統一したのは,中部ネパール山地のグルカ(ゴルカ)勢力で,盆地を攻め取り,統一国家ネパールを建国した。その最大版図は西部ヒマラヤからチベット,シッキムに及び,パンジャーブに興ったシク王国と向かいあった。しかしインド経営に乗り出したイギリスと衝突し,その領域を狭める。その後シッキム,次いで20世紀になってブータンの2王国が誕生した。ジャンムー・カシミールにはドグラー・ラージプートの藩王国ができ,西部ヒマラヤの統合がなしとげられたが,ヒンドゥー,イスラム対立の種がまかれた。この中でネパールとブータンのみは独立を続け,中国,インド二大国に挟まれた緩衝国として,国際社会の一員となって近代化に努めている。

→チベット自治区 →ネパール →ブータン

執筆者:高山 龍三

登山・探検史

近世のヨーロッパ人によるヒマラヤ越えの記録が現れるのは,17世紀初頭のことである。新たな布教の地を求めたイエズス会士のベネディクト・デ・ゴエスは,1602年にアフガニスタンのワハンを通り,パミール越えをして東トルキスタンへ入った。次いで24年にはアントニオ・デ・アンドラーデがガルワール・ヒマラヤを越え,西チベットへ入った。18世紀にはネパール,チベットなどの各地へ入る宣教師が相次いだ。一方,当時インドに拠点を設けたイギリスの東インド会社は,単なる商業,貿易の拡大のみならず,インド全域の政治・軍事面での支配に乗り出し,ヒマラヤ周辺の各国へも多くの使節団を派遣した。1774年のG.ボーグル,83年のS.ターナーによるチベット使節団,W.カークパトリックのネパール使節団などがその代表的な例である。1765年創設のインド測量局もその間の所産で,19世紀に入るとヒマラヤを含むインド亜大陸全体の地図作成を目ざす〈大三角測量〉事業が始まった。ヒマラヤの基礎的知識は,こうしてイギリスの測量官や,辺境各地にひそかに派遣されたパンディット(本来はヒンドゥーの学者を指す)と呼ばれるインドの現地人測量者,密偵を通じてしだいに獲得されていった。1852年に世界の最高峰と確認されたエベレストの名が,1830-43年に測量局長官を務めたG.エベレストにちなむ名であることはよく知られている。19世紀の半ばには,より学術的な探検を主として植物学者フッカーJoseph Dalton Hookerがシッキムを踏査(1848-50),次いでドイツのシュラーギントワイト兄弟が西部ヒマラヤとカラコルムを広く踏査(1854-57),ガルワールのアビ・ガミン(7355m)の6784mまで登高した。

ヒマラヤ登山を目的とした最初の人物はイギリスのW.W.グレアムで,1883年にアルプスのガイドを伴って,シッキムやガルワールなど各地の山を試登,現在のチャンガバン(6864m)に登ったと主張したが,これはヒマラヤ研究家たちによって否定されている。99年には戦闘的登攀論の主唱者A.F.ママリーがナンガ・パルバットに挑んだが,遭難。カラコルムでは1892年にM.コンウェーらが大氷河群の踏査に成功を収めた。東部ヒマラヤでは99年にD.W.フレッシュフィールドがカンチ一周を果たし,それぞれ紀行を公刊した。20世紀に入り,生涯をヒマラヤ一筋に貫いたT.ロングスタッフが,1907年ヒマラヤの7000m峰ではじめてトリスル(7120m)に登頂,当時の最高の登頂記録となった。アメリカ人のワークマン夫妻も再三カラコルムの大氷河に足跡を残した。09年にはイタリアのアブルッツィ公の率いる大登山隊がK2試登後,チョゴリザの約7500mまで到達している。第1次大戦後,ヒマラヤ登山はさらに隆盛に向かい,イギリス隊は1921-38年に7次にわたるエベレスト登山を試みた。登頂こそ逸したが,彼らは8500mを超える高所でも十分に登山活動が可能であることを証明した。ドイツ・オーストリア合同隊は,32-39年の間に5度もナンガ・パルバットに肉薄したが,多くの人材を失った。この間,31年のF.S.スマイスらのカメット峰,36年のH.W.ティルマンらのナンダ・デビ峰など7000m峰での初登頂は小人数パーティによる登山方式の道を開いた。日本の立教大学隊も36年にナンダ・コットに初登した。

第2次大戦後はネパール側からの登山が許され,各国隊は競って8000mの巨峰に挑んだ。50年のフランス隊による人類初の8000m峰(アンナプルナ)登頂を皮切りに,53年のイギリス隊のE.P.ヒラリーとテンジンによるエベレスト登頂,56年の日本隊のマナスル初登などが相次ぎ,64年の中国隊のシシャ・パンマ(ゴサインタン)初登ですべての8000m峰に人類の足跡が印された。その後,登山のすう勢は目ぼしい7000m峰の初登頂と新ルート開拓に向かう。今日では,ヒマラヤとその周辺の各国が新しい山域での登山を積極的に許可していることも手伝い,ますますヒマラヤ登山を志す人々が増加している。同時に登山の競技化,コマーシャリズムの介入などきわめて現代的難問を抱えていることも見落とせない。

執筆者:雁部 貞夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヒマラヤ山脈」の意味・わかりやすい解説

ヒマラヤ山脈

ひまらやさんみゃく

Himalaya

中国、ブータン、ネパール、インド、パキスタンにまたがる大褶曲(しゅうきょく)山脈。西はインダス川の大屈曲部から東はブラマプトラ川の大屈曲部まで東西方向に延び、南へ向かって張り出し弓形を描く。全長約2400キロメートル。ヒマラヤとは、古代サンスクリット語のヒマーhima(雪)とアラーヤalaya(住居)の結合したものといわれる。南のガンジス川低地から望まれる白銀の山脈は、いかにも「雪の住居」にふさわしい。初めはガンジス川の水源地帯をさすことばとして用いられていたが、しだいに広い範囲にわたって用いられるようになった。西はパキスタンとインドの北部、通常インダス川の北側のカラコルム山脈を含める。南東へネパール、シッキム、ブータンと延び、東はブラマプトラ川の大屈曲点に達する。その左(西)翼と右(東)翼には、南北に走るスライマン山脈、アラカン山脈などがあって、地質構造上はこれらに接続している。

ヒマラヤ山脈は大きくみると三つの山系に分かれている。最南部ヒンドスタン平野に臨む部分は標高の低いシワリク丘陵で、その北に低(小)ヒマラヤ山脈があり、主軸がグレート(大)・ヒマラヤ山脈で、ここに世界の最高峰が集まっている。大ヒマラヤ山脈の北側には、ヤルンズアンボ江(ブラマプトラ川上流部)の縦谷を隔ててトランス・ヒマラヤ山脈が並走する。興味をひくことは、これらの大山脈をいくつかの南流する峡谷が横切っていることで、ブラマプトラ川、インダス川やエベレスト山群東方のアルン川などがそれである。河川の下方(谷底)侵食が山の隆起を上回って水路を維持した結果であり、これを先行川という。

[金子史朗]

山脈の区分

長大なヒマラヤ山脈は、記述の便宜上、次のように区分するのが普通である。

[金子史朗]

アッサム・ヒマラヤ

ヒマラヤ山脈最東部、ブラマプトラ川の屈曲点から、西方はブータンを含めた区域。夏の季節風の影響で多雨であり、山麓(さんろく)は熱帯性雨林が覆う。最高峰ナムチャ・バルワ(7756メートル)のほか、いくつかの7000メートル峰が知られている。ブータンは1974年まで外国人の入国が禁止されていた事情もあり、将来の有望な探検地帯といえる。

[金子史朗]

シッキム・ヒマラヤ

ブータンとネパール間にあるヒマラヤ山脈の区分のうち、いちばん狭い区域。チュンビ渓谷は古くからチベットへの通路となっていたため、ヒマラヤのなかではもっとも早くから知られていた。カンチェンジュンガ山(8586メートル)やジャヌー山(7710メートル)などが個性的な山として知られている。

[金子史朗]

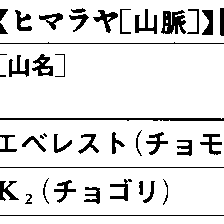

ネパール・ヒマラヤ

ネパール領内にある区域で、ヒマラヤ山脈のほぼ中央、その2分の1を占める。世界の最高峰エベレスト山(8848メートル)をはじめローツェ山、マカルー山、ダウラギリ山、チョー・オユー山、マナスル山、アンナプルナ山など、8000メートル級高峰7座がある。長い間ネパールは鎖国を敷いていたが、1949年の開国とともにヒマラヤ登山の黄金時代を迎えた。一方、自然科学的にも人文系科学的にも、この地域でもっとも調査が集中して進められ、山岳研究のメッカとなった。

[金子史朗]

ガルワール・ヒマラヤ

ネパール西部国境から、インダス川の支流サトレジ川の間の区域。ナンダ・デビ山(7816メートル)が最高峰で、ナンダ・コート山は、1936年日本最初のヒマラヤ遠征で登頂された記念すべき山である。

[金子史朗]

パンジャーブ・ヒマラヤ

サトレジ川とインダス川本流との間を占める区域。多くの犠牲者を出し「魔の山」とよばれるナンガ・パルバト山(8125メートル)のみが8000メートル峰で、ヌン山も有名である。

[金子史朗]

カラコルム

インダス川の北方に位置し、地質構造上はチベット帯に属する。この名称は中国とインドを結ぶカラコルム峠に由来し、「黒い岩」の意味がある。世界第二の高峰K2峰(8611メートル)以下、8000メートル峰が4座あり、また長大な谷氷河の存在でも知られる。登山家を魅了した峻峰(しゅんぽう)を数多くもつ点ではネパール・ヒマラヤに引けをとらない。

[金子史朗]

地質

ヒマラヤ山脈の地質は、3~4帯に区分される。大ヒマラヤ山脈北半部は、地質上チベット帯に属し、海生化石を豊富に含む。地質時代上・下部はカンブリア紀、オルドビス紀に属し、中生代から上部は第三紀始新世に及ぶ。エベレスト山頂部では古生代後半の石灰岩、泥岩などからなり、北へ緩く傾く。聖山ガンディセ山(6714メートル)は第三紀始新世の水平な地層が山頂部をつくり、基盤は花崗(かこう)岩である。このようにチベット帯は一般に変動を受けることが少ない。

大ヒマラヤ山脈南部は高ヒマラヤ帯とよばれ、ヒマラヤの基盤をつくる先カンブリア時代の片麻(へんま)岩からできている。これらの地質体は、南側にある小ヒマラヤ帯をつくる変成岩(先カンブリア時代―古生界)の上に、北へ傾くスラスト(衝上断層)を介して乗り上げ、一部では巨大な横臥(おうが)褶曲構造を生じている。南の小ヒマラヤ帯の変成した堆積(たいせき)岩は、南麓のシワリク丘陵をつくる地層上へ、同じように北へ傾く衝上断層で乗り上げている。ヒマラヤの地質構造の特徴の一つは、南北方向の強圧を受け、北側のより古期の岩類が、順次、衝上断層で南側に瓦覆(がふく)状に乗り上げていることである。その運動はおもに第三紀に行われ現在に及んでいる。このようなヒマラヤ造山運動を明らかにするうえで、南縁のシワリク丘陵をつくる新第三紀(数百万~2500万年前)の堆積相は興味深い。シワリク統の最上部は巨大な礫岩(れきがん)で、このことはヒマラヤ山脈が第三紀のすえに隆起したことを語っている。プレートテクトニクスによれば、ヒマラヤの地質構造は、現在年5センチメートルの速度で北上中のインド亜大陸のヒマラヤ・チベット帯との激突および下方への潜り込みの結果と解されている。

ヒマラヤ山脈の地形は、激しい谷氷河の侵食の結果で、谷頭には巨大なカール(圏谷)がみられる。カールが3あるいはそれ以上背中合わせに発達すると、エベレスト山などのピラミッド山形ができる。しかし巨視的にみると、ヒマラヤ山脈の峰々の高度は、およそ定高性を示している。このことは、侵食によって失われた分だけ地殻が軽くなり、アイソスタシー(地殻均衡)によって補償的隆起が活発に行われている結果とも考えられる。ヒマラヤ山脈の侵食による平均低下量は、1000年につき平均1メートルないしそれ以下だが、山が高くなるためには、それを上回る隆起が必要である。ヒマラヤ山脈がいまも生きていることは、山脈の下方で大小の地震がおこることからも明らかである。

なお谷氷河は、上流部の涵養(かんよう)域での降雪量の変化、つまり気候の変化に支配され、前進あるいは後退する。気候が温暖化すれば氷河は縮小し、谷氷河の末端は上流に向かって後退する。この逆の変化もあるわけで、その調査は長期的な気候変化の指標となる。水資源の展望を得るためにも、この種の研究が望まれ、実際ヒマラヤでも調査が進められている。谷氷河は未踏の高峰へのよきルートであるが、表面はクレバスとよばれる裂け目が縦横に発達し、アイスフォール(氷瀑(ひょうばく))やセラック(氷塔)は登山家泣かせでもある。

[金子史朗]

気候

ヒマラヤの気候を左右するのは、夏と冬とで交代するモンスーンである。大陸内部に低圧部ができる夏半年には、インド洋やアラビア海から湿った気流(団)が北上する。これがヒマラヤの障壁に遮られて強制上昇する際、高所では強風や激しい降雨、降雪となる。夏半年とくにその前半は雨期となるわけである。その開始は東部ヒマラヤでは6月初旬、西部ヒマラヤでは1か月ほど遅れる。冬の季節風は風向きは反対で乾燥する。したがってヒマラヤ登山は、季節風開始前のプレ・モンスーンの好天を利用するか、季節風の終わったポスト・モンスーンに選ばれる。このほか高度の増加による気温の減少(100メートルにつき0.5℃前後)があり、山地斜面による日射量の違いも大きい。これは土地利用、居住、作物栽培にいろいろな制約を与えている。

[金子史朗]

生活

ヒマラヤ山脈では、南のヒンドゥー系、イスラム系と、北のチベット系文化が、それぞれ固有の文化圏をもち、高度によって重層的になっている。ネパールでは、標高2000メートルを境として、高所は牧畜(クロウシ、ヤク、ゾウ―ウシとヤクの雑種)の比重の高いチベット文化圏で、大麦、小麦、ソバをつくる。これより低所は水稲、シコクビエ、トウモロコシを主としたヒンドゥー系文化圏に属し、耕作にはウシを使い乳用の水牛が飼育されている。近年、山地内部での人口増加に伴い、山地斜面の開墾は、より上方高所へと拡張され、加えて薪炭不足のための森林伐採も進み、ネパール国内の山村生活に限っても自然環境は以前に増して悪化してきた。ヒマラヤ登山、トレッキング人口の増加が、自然の破壊に拍車をかけ憂慮されている。1920年代にイギリスのエベレスト遠征隊に人夫として採用されたネパールの住民のシェルパは、現在、この地方の登山、旅行に欠くことのできない存在となっている。

[金子史朗]

植生

インド亜大陸とチベット高原を境するヒマラヤ山脈は全長2400キロメートル、幅100キロメートル、標高差6000~8000メートルで、ほぼ北西から南東へと連なる。標高に伴う大きな環境傾度をもつ山脈は、一般に生物分布の障壁や経路となる。ヒマラヤ山脈も南北方向は巨大な分布の障壁となるため、熱帯性の生物にとっては北限、温帯性の生物にとっては南限となっている。一方、東西方向からは、東アジアの湿潤要素と南西アジアの乾性要素が複雑な地形に伴って、多様な生育立地をすみ分けながら入り込んでいる。ヒマラヤにおいては、これら熱寒、乾湿という地球の生物分布を支配する温度と水分の二つの環境傾度が交差し、地球上でもっとも多様な生物要素がみられる地域の一つとなっている。このことは、逆にいえば、ヒマラヤには固有の生物が少ないということになる。ヒマラヤから中国南西部に種分化の中心をもつシャクナゲ、サクラソウ類などのグループを除けば、ほとんどの植物は周辺地域に本拠をもつ植物相に含まれ、ヒマラヤは、その重なり合いのなかにある。垂直分布帯でみると、ヒマラヤ北西部では全般に刺(とげ)低木植生のほか、マツ林などの半乾燥性植生が卓越しているが、ヒマラヤ南東部では湿潤条件下で高度による植生帯の分化がより発達している。低地から1000メートル付近までは熱帯性の常緑樹林、半常緑樹林、モンスーン林が分布する。さらに、1000~2500メートルまでは亜熱帯ないし暖温帯性常緑広葉樹林(照葉樹林)、2500~3000メートルはツガ林やカエデが優占する落葉広葉樹林、3000~4000メートルはモミ、トウヒなどの常緑針葉樹林と続き、その上限は森林限界となる。4000メートルから上は高山帯であるが、高等植物は6000メートル付近まで分布する。これ以上はエオリアン帯とよばれる、一次生産者としての高等植物を欠いた生態系となり、さらにその上は氷雪帯となる。

[大澤雅彦]

登山

世界の屋根といわれるヒマラヤ山脈には、宗教的な修行として、インドや中国の修行者が入山している。17世紀には、ベネディクト・デ・ゴエスが1602年カシュガルに達し、またアントニオ・デ・アンドラーデは、1624年ガルワール・ヒマラヤのマナ峠を越えチベットに達するなど、宗教・交易・外交などの目的でヨーロッパ人が通過した。しかし、登山の目的ではなく、探検家や登山家の活躍は、インド測量部がヒマラヤの地図つくりを進めだした19世紀以降で、世界最高峰にその名を残すジョージ・エベレストは、1830~1843年にインド測量局長官を務めており、1850年から1860年にかけてはゴドウィン・オースティンも知られている。

19世紀中ごろ、ヨーロッパ・アルプスの黄金時代が終わってから、登山家がヒマラヤに注目しだした。インド人学者の探検や、ジョセフ・フーカー・ヤングハズバンドなどが探検を行い、1883年W・W・グレイアムがシッキム・ヒマラヤを訪れているが、最初の本格的な登山は、1892年M・コンウェーの登山隊がカラコルムの山々に試登し、1895年にはA・F・ママリーがナンガ・パルバトを試登、遭難した。

20世紀に入り、1907年T・G・ロングスタッフが初の7000メートル峰としてトリスル(7120メートル)に登頂した。第一次世界大戦後、欧米各国のヒマラヤ登山が盛んになり、イギリスは、エベレストに1921年から7回も挑み、1924年のブルース隊のときには、「山がそこにあるから登るのだ」の名言を残したG・H・L・マロリーらの遭難があり、K2には1938年からアメリカ隊が、カンチェンジュンガにはバウアーらのドイツ隊が挑むなど、多くの登山が行われたが、いずれも登頂は失敗した。第二次世界大戦前は、主峰としては1931年のF・S・スマイスらのイギリス隊によるカメート(7756メートル)、主峰ではないが1936年のティルマンらのナンダ・デビ西峰(7816メートル)が、人間の最高到達の頂上であった。日本では、1897年(明治30)河口慧海(えかい)のヒマラヤからチベットへの探検に始まり、多田等観(とうかん)、長谷川(はせがわ)伝次郎らが探検に活躍し、1936年(昭和11)には立教大学の堀田弥一(やいち)隊がナンダ・コート(6861メートル)に初登頂している。

第二次世界大戦後、1949年には鎖国状態であったネパールが開国し、ヒマラヤ登山の黄金時代が始まり、化学繊維など新しい装備と技術の進歩により、8000メートル級の未踏峰が次々と初登頂された。1950年M・エルゾーグらのフランス隊によるアンナプルナ初登頂から、困難な岩壁の登攀(とうはん)や、高峰の縦走などに視点が向けられ、エベレストには日本をはじめ多くの国が挑み、1953年にはイギリスのハント隊が初登頂。また日本の女性の登山隊もマナスル、エベレストなどに登頂している。さらに1976年(昭和51)には日印合同隊がナンダ・デビの頂稜(ちょうりょう)の縦走に成功した。

1970年(昭和45)三浦雄一郎がエベレストのサウス・コルからのスキー滑降に成功し、スキー登山もヒマラヤ登山の一つのタイプとなった。さらに鉄人といわれるR・メスナーは8000メートル峰14峰に全部登頂し、その多くは単独で無酸素登山で行うなど、登山の形態も変化し、初めの大人数の極地法による遠征隊方式から、少人数の軽量装備のラッシュ方式による全員登頂や単独登山などが多くなり、さらに厳冬期の登山も解禁され、ヒマラヤ登山も多様化し、厳しい登頂を目的とするのでなく、ヒマラヤの高峰を眺めながら、山麓(さんろく)や峠を巡るトレッキング方式の登山も盛んになった。

中国の登山の解禁に伴い、各方面からの登山が盛んになり、またホテル・エベレストビューが設けられるなど、ネパールでは山岳観光にも力を入れだしたが、反面、中国、ネパールとも入山料を設け、登山に厳しい条件を設けている。登山の大量化に伴い、遭難事故も多発するようになり、その対策が問題視されるとともに、登山隊が現地に大量のごみを投棄したり、トレッキング・パーティーの自然破壊が進むこと、ヒマラヤ登山には現在までつねに同行している現地のシェルパ養成の問題、観光開発の問題など、ヒマラヤ、カラコルム地域の登山をめぐる課題は多い。

[徳久球雄]

『K・メイスン著、田辺主計他訳『ヒマラヤ――その探検と登山の歴史』(1957・白水社)』▽『マリオ・ファンテイン著、牧野文子訳『ヒマラヤ巨峰初登頂記』(1969・あかね書房)』▽『『白川義員作品集 ヒマラヤ』(1971・小学館)』▽『マルセル・クルツ著、水野勉訳『ヒマラヤ編年誌 Ⅲ』(1975・日本山書の会)』▽『長谷川傳次郎著『ヒマラヤの旅』(1975・国書刊行会)』▽『G・O・ディーレンフルト著、福田宏年訳『第三の極地』(1978・白水社)』▽『『ヒマラヤの花――藤井弘基写真集』(1982・白水社)』▽『藤木九三著『ヒマラヤの伝説』(1982・誠文堂新光社)』▽『茂市久美子著『ヒマラヤの民話を訪ねて』(1982・白水社)』▽『深田久弥著『普及版ヒマラヤの高峰 1~5』(1983・白水社)』▽『安成哲三・藤井理行編『ヒマラヤの気候と氷河――大気圏と雪氷圏の相互作用』(1983・東京堂出版)』▽『薬師義美編『ヒマラヤ文献目録』(1983・白水社)』▽『水野勉著『ヒマラヤ文献逍遙』(1986・鹿鳴荘)』▽『中尾佐助・西岡京治著『ブータンの花』新版(2011・北海道大学出版会)』▽『J・デュピュイ著、水野勉訳『ヒマラヤ』(白水社・文庫クセジュ)』▽『中尾佐助著『秘境ブータン』(岩波現代文庫)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヒマラヤ山脈」の意味・わかりやすい解説

ヒマラヤ山脈

ヒマラヤさんみゃく

Himalaya Range

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のヒマラヤ山脈の言及

【アルプス・ヒマラヤ地帯】より

…アルプス山脈付近から西アジアを経て,ヒマラヤ,インドネシアに続く地球上最大の山脈系の一つ。その西端はスペイン・フランス国境のピレネー山脈や北アフリカのアトラス山脈で,これからアペニノ山脈,アルプス山脈,カルパチ山脈,ディナル・アルプス山脈,小アジア半島,カフカス山脈,ザーグロス山脈,ヒンドゥークシュ山脈と続いて,ヒマラヤ山脈に至る。…

【インド】より

…西はトバカカール山脈,北はカラコルム,ヒマラヤ両山脈,東はアラカン山脈によって画され,南はインド洋に大きく逆三角形状に突出する一大半島部は,アジア大陸の一部ではあるが,亜大陸とよぶにふさわしい規模と相対的独立性とをもち,インド亜大陸とよばれる。そこは南アジアともよばれ,インド(バーラト),パキスタン・イスラム共和国,バングラデシュ人民共和国,ネパール王国,ブータン,スリランカ民主社会主義共和国およびインド洋上のモルジブ共和国の7ヵ国からなる(現代の各国についてはそれぞれの項を参照)。…

【登山】より

…19世紀の終りに活躍したイギリスの登山家A.F.ママリーはより困難なルートからの登山を提唱し,スポーツ登山はその困難さの中に喜びを見いだすと説き,これはママリズムとして近代のアルピニズムのおもな思想となった。 ヒマラヤは,18世紀ごろからキリスト教の宣教師やインドの測量局員などが足を踏み入れていたが,純粋な登山を目的にヒマラヤを訪れたのはイギリスのW.W.グレアムで,1883年ガルワールおよびシッキムの7000m近い数峰を登り,95年にはママリーがナンガ・パルバット(8125m)で消息を絶った。92年イギリスのM.コンウェーのカラコルム遠征隊は,パイオニア・ピーク(6888m)に登り,99年イギリスのD.W.フレッシュフィールドはカンチェンジュンガの山麓を一周した。…

※「ヒマラヤ山脈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...