翻訳|stratosphere

精選版 日本国語大辞典 「成層圏」の意味・読み・例文・類語

せいそう‐けん【成層圏】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「成層圏」の意味・わかりやすい解説

成層圏

せいそうけん

stratosphere

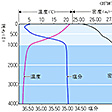

大気の区分の一つで、対流圏の上で中間圏の下に位置する部分をいう。成層圏の下端である対流圏界面(単に圏界面ともいう)の高度は、高緯度地方では10キロメートル前後、熱帯では約17キロメートルである。中緯度の代表である標準大気では11キロメートルとなっている。成層圏の上端である成層圏界面の高度は48キロメートルである。

中・高緯度では、高度20キロメートルあたりまで気温はほぼ一定(零下50ないし60℃)で、それより上では高さとともに気温は上がり、成層圏界面で最高に達し約0℃となる。低緯度では、零下70℃前後の圏界面を越えると気温は上昇傾向に転じる。

このような温度構造は、地表近くでときにみられる逆転層と同様で、いかなる鉛直運動に対しても安定であり、対流はけっしておこらない。対流圏の上にこのような層が存在することは、20世紀初め、気球観測によってみいだされた。発見直後は、成層圏の大気は極度に静穏であり、そのため空気の各成分気体は比重の差によって分離し、重さの順に層をなしていると想像され、成層圏の名が与えられた。実際にはこのような重さによる成分分離はおこっていないが、上下の混合が強くないので、オゾン層、エーロゾル層のような層状構造ができやすい。

成層圏にはオゾン層が存在する。日射中の紫外線により酸素が光解離することから始まる一連の反応によってつくられたもので、高度15ないし25キロメートルに最大濃度をもつ。このオゾン層によって生物に有害な紫外線が吸収される。また、吸収された紫外線は熱となって成層圏界面の高温をつくり、成層圏の大循環を駆動する。

成層圏は放射平衡の状態にある。すなわち、日射の吸収と熱放射の吸収・放出がバランスして一定の気温を保っている。下部成層圏では、地表や対流圏大気の発する熱放射の吸収と成層圏大気自体の熱放射による損失とで均衡が保たれ、上部成層圏では、太陽紫外線の吸収と熱放射とでバランスが保たれている。

[松野太郎]

成層圏オゾン層の破壊

酸素が紫外線で光解離することから始まる一連の反応で成層圏中にはオゾンO3が生まれ、同時に破壊する反応もあるので、両者がバランスするところで一定の濃度を保っている。ところが1970年代以降、人工物質であるフロン(塩素、フッ素、炭素の化合物で冷凍機の冷媒、スプレーなどに使用)が大気中に蓄積されて濃度が高まり、成層圏上部で強い紫外線を受けて塩素を放出し、それが原因となってオゾン分解反応が促進されてオゾンの減少を引き起こした。1974年に理論的に予言されていたものが、1985年に南極オゾンホールとなって現われ有害な紫外線の増加が心配された。世界の研究者の警告によって、1987年にフロン製造を規制するモントリオール議定書がつくられ、さらに1990年代には製造を全面的に禁止することが決まった。以後1990年代末にオゾン破壊は最大となり、その後横ばいからゆっくり回復に向っている。

[松野太郎]

成層圏の変動現象

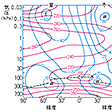

成層圏大気は放射平衡の状態にあるので、成層圏(とくに上部)の気温は、日射量の大きい夏に高く、冬に低い。1日積算した日射量は、夏季には日の沈まない極で最大となるので、20キロメートル以上の気温の緯度分布は夏の極で最高であり、そこから赤道へ向けて低くなり、さらに冬半球の極で最低となる。このような気温の大きな季節変化に対応して、大気の大循環(大気環流)も著しい変化を示す。すなわち、夏季は半球全域にわたって東風であるが、冬季は全域が西風となる。とくに日射のない極域は著しい低温となり、その周辺(緯度60度近辺)に沿って強い西風の極夜ジェットが吹く。

成層圏には、対流圏でみられる温帯低気圧、前線、台風のような現象はない。しかし、これらよりはるかにスケールの大きい、地球的規模の高・低気圧であるプラネタリー波が存在する。対流圏で、大陸と海洋の温度差による熱的効果や、チベット山塊、ロッキー山脈などの障害物効果によってつくられた地球規模の高・低気圧が上方に伝わっていったものである。プラネタリー波は、西風の中でのみ伝わる冬季に特有の現象である。プラネタリー波のため西風は蛇行し、時間的にも変動する。アリューシャン列島上空は高気圧になることが多く、その南西辺に位置する日本上空の成層圏は、局所的に東風が吹くことが多い。夏季には擾乱(じょうらん)が少なく、安定した東風が吹いている。

冬季、高緯度地方で気温が1週間の間に40K(ケルビン)も上昇する現象があり、成層圏突然昇温とよばれている。極域での気温は、夏季の最高温度をもしのぐほどである。プラネタリー波が一時的に強まった結果、冬季の大循環を破壊してしまうもので、昇温時には、冬季であるにもかかわらず高緯度のほうが赤道より高温となり、また極夜ジェット(西風)が消失して、一時的に東風が吹く。プラネタリー波が原因であるから、それをつくる大陸海洋分布や大規模山岳のあまり顕著でない南半球では、突然昇温はおこらない。

赤道域成層圏では、圏界面上から高度40キロメートルぐらいにわたって、西風と東風がほぼ1年おきに交代して現れ、準二年周期振動とよばれている。この現象は、対流圏から伝わる波動が運動量を輸送するために生じる。

[松野太郎]

海洋における成層圏

大気における対流圏、成層圏の概念を受け、1928年オーストリアのデファントは、海洋中においてもこのような両圏のあることを指摘した。海洋の場合、成層圏は密度の成層の著しい中層水、深層水および底層水を含む冷水圏をいう。季節、海域により成層圏の始まる深さは一定でないが、一般に数百メートルである。海洋の成層圏では風によっておこされる黒潮のような強い流れはないが、水平、鉛直に一様な水がゆっくり広がり、とどまることにより水塊の生成が行われている。現在、海洋学ではこの用語はほとんど使われなくなっている。

[半澤正男・松野太郎]

『松野太郎・島崎達夫著『大気科学講座3 成層圏と中間圏の大気』(1981・東京大学出版会)』▽『島崎達夫著『成層圏オゾン』(1989・東京大学出版会)』▽『関口理郎著『成層圏オゾンが生物を守る』(2001・成山堂書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「成層圏」の意味・わかりやすい解説

成層圏 (せいそうけん)

stratosphere

対流圏より上,中間圏より下にある大気層のこと。成層圏の高度は緯度と季節によって変わる。平均すると高度約8~18kmの対流圏界面と高度約50~55kmの成層圏界面の間にある。成層圏内は水蒸気量が少ない反面,オゾン量が多い。オゾンは太陽からの紫外線を吸収して昇温するので成層圏の気温は上空ほど高い。成層圏下部の気温は,中・高緯度地方で約-40~-60℃,低緯度地方では約-80℃と最も低いが,上層にいくにつれて昇温し,成層圏上部では0℃前後になる。中・高緯度地方の成層圏は,等温かゆるやかに気温が下がる高度約25~30kmまでの下部成層圏と,上層ほど気温の上がる高度30km以上の上部成層圏とがある。下部成層圏は対流圏と関連があり,冬季に極夜低気圧のまわりを吹く極夜ジェット気流や気温が数日間のうちに数十℃も上昇する突然昇温現象がある。上部成層圏では,オゾンが太陽紫外線を吸収する効果が大きく,南北両半球にまたがる独自の循環を形成する。

執筆者:朝倉 正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「成層圏」の意味・わかりやすい解説

成層圏【せいそうけん】

→関連項目オゾン層|オゾン層保護条約|気温減率|大気

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「成層圏」の意味・わかりやすい解説

成層圏

せいそうけん

stratosphere

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「成層圏」の解説

せいそうけん

成層圏

stratosphere

対流圏の上にあり,気温が高度とともに上昇する高度約12〜50kmの気層。概略の平均気温は対流圏界面で210K,成層圏界面で270K。中緯度地帯の圏界面の破れ目にジェット気流があり,対流圏との物質交換に重要な働きをする。下部成層圏には硫酸塩とアンモニウムを多く含むエアロゾルが存在し,ユンゲ層ともいわれる。高度20kmを中心にオゾンを高濃度に含む層がみられ,オゾン層といわれる。オゾンはO2が太陽紫外線を吸収して生成し,自身も紫外線(少し長い波長の)を吸収する。成層圏はこのオゾン層での加熱により形成されている。

執筆者:角皆 静男・丸山 健人・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の成層圏の言及

【大気】より

…太陽から地球に入る熱量は赤道地方で多く,極地方で少ないが,低緯度地方の熱が高緯度地方に運ばれ,全体としてつりあうように大規模な大気運動が生ずる。(2)成層圏stratosphere 高度十数km以上では温度はほとんど変わらないか,または上昇するので,対流圏と区別して成層圏と呼び,成層圏と対流圏との境界面を圏界面(対流圏界面,対流止面)tropopauseと呼ぶ。成層圏下部ではほとんど一定の温度であるが,高度20km以上では上昇に転じ,約50kmでピークに達する。…

【大気】より

…この分を差し引いて考えれば金星大気は地球大気に非常によく似ている。また,金星には酸素がないので地球のようにオゾン層がなく,したがって成層圏もない。上空ほど気温は低く,100km上空では-60℃くらいである。…

【大気大循環】より

…対流圏では対流活動が活発で,空気の上下の混合が盛んである。その上約50kmまでは,等温ないしは上層ほど気温の高い層となっており,成層圏といわれている。対流圏と異なり,成層圏では大気が安定で,上下の混合は不活発である。…

※「成層圏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...