スオウ (蘇芳)Caesalpinia sappan L.

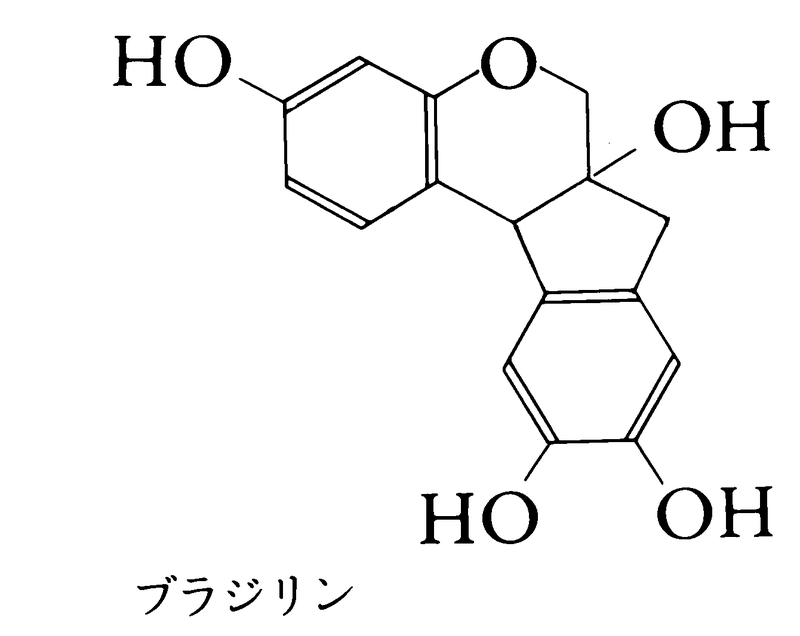

目次 染色 マメ科 の小高木。インド ,マレー半島 の原産 。高さ約5mで,幹や枝にとげがある。葉は2回羽状複葉 で革質,光沢がある。小葉は長楕円形で左右不相称。花は美しい黄色で,円錐花序 をなして咲き,おしべはやや突出する。果実は長さ約7cmの莢(さや)状で,革質,楕円形,扁平で赤色。中に3~4個の種子 がある。心材を蘇芳木といい,赤色の染料 として古来有名である。色素 成分はブラジリン brazilinで,約2%が含まれる。

また漢方では収れん剤,止瀉 (しし や)剤とし,赤痢 や腸炎に用いる。近縁 の染料植物に,ブラジル や西インドに産するブラジルボク がある。これの心材をペルナンブコ 木Pernambuco woodといい,蘇芳木と同様に用いる。また,中南米西部,西インド諸島原産で,熱帯各地で栽培されるC .coriaria (Jacq.)Willd.は,果実に50%のタンニン を含む。この果実は,ジビジビdivi-diviと呼ばれ,染色用およびなめし革用のタンニン原料とされる。星川 清親

染色 スオウの心材に含まれる赤色色素による染料は古代 より賞用され,日本へは飛鳥 時代に中国 から輸入された。心材のチップ を細かく砕いて熱湯 で染液を抽出する。染色は灰汁媒染によるのが古代の染め方である。紙にもよく染着し,スオウレーキとして木製家具,器物 の塗装にも用いられ,正倉院 に遺る木工芸品は今も鮮明な色彩を保っている。スオウ染色は金属塩によって,著しい媒染作用を受ける。アルミニウム は赤色,スズは深赤色,クロムは赤紫色,鉄は黒みを帯びた紫色などである。紫根 染は日時を費やし労力が大きいので中世以降しだいに忘れられたが,近世 にはスオウを鉄塩(ミョウバン )で媒染する偽紫(にせむらさき)が中国や日本でふうびした。新井 清

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

スオウCaesalpinia sappan L.

マメ科(APG分類:マメ科)の落葉低木または小高木。高さ4~15メートル。若枝には微毛が生え、すこし刺(とげ)がある。葉は互生し、2回偶数羽状複葉で長さ約30センチメートル、小葉は左右不同の長楕円(ちょうだえん)形、革質で光沢がある。3~5月、円錐(えんすい )花序をつくり、黄色の5弁花を開く。雄しべ は10本、花糸の下半部に綿毛がある。豆果は扁平(へんぺい)な楕円形で長さ6~10センチメートル、紅色を帯びた革質で、中に種子が3、4個ある。中国大陸南部、インド、マレーに広く分布する。材は堅く、心材は暗紅色で莢(さや)とともに染料にするが、色があせやすい欠点がある。日本における古代の主要な赤色染料で、奈良時代以前に導入され、『延喜式(えんぎしき)』には「蘇芳染め」が載っている。

類似植物で赤色染料のとれるものにブラジル産のペルナンブコ(ブラジルボク)C. echinata Lam.があるが、1500年、南アメリカに上陸したポルトガル人はこの植物がインド名でBrazilというスオウと同じものと考え、上陸した地名をTerra do Brazil(ブラジルの木の国)とした。これがブラジルの国名の起源になったといわれる。

[小林義雄 2019年10月18日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

スオウ(蘇芳)【スオウ】

東南アジア,インドなどに栽培されるマメ科の小高木。全体にジャケツイバラ に似,葉は2回羽状複葉,黄色の花をつける。材質はかたい。深赤色のブラジリンという色素がとれ,以前は綿織物,毛織物の染色や赤インキとして用いられた。日本には古代に中国からもたらされ,日蘭貿易では蘇木として盛んに取引された。草木染 |染料作物

出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

スオウ(蘇芳)Caesalpinia sappan; sappan wood

マメ科の小低木で,インド,マレー地方原産。東アジアの熱帯各地に栽培される。日本の山野に生えるジャケツイバラと同属で全体の形も似ている。偶数2回羽状の複葉を互生し,小葉はややいびつな形をしている。花は円錐花序をなし,黄色の5弁花を横向きにつける。心材はブラジレインと呼ばれる色素を含み,暗赤色で古くから染料に用いられ,日本では飛鳥・天平時代の重要な赤色染料であったが,色がさめやすいので現在では織物の染色には用いられない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「スオウ」の読み・字形・画数・意味

【

出典 平凡社「普及版 字通」 普及版 字通について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の スオウの言及

【染色】より

…染色は染料のもつ繊維材料への染着性を利用して,繊維等に染料を収・固着させる技術である。したがって繊維材料に顔料を固着材で固定する技術,たとえば顔料捺染(なつせん)などは染色には含めない。特別な例を除いて一般的には染料は水溶液として分子状に拡散したのち,染料の繊維に対してもつ特定の親和性(染着性)によって繊維上に収・固着される。染色は技術的には[浸染]と[捺染]に分けられるが,染色の原理として共通するのは,なんらかの形をとる水溶性(後述するように分散染料のような例外はある)と,染料分子またはイオンのもつ繊維高分子材料に対する親和性に基づく染着性である。…

※「スオウ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

枋】すおう

枋】すおう 」の

」の