日本大百科全書(ニッポニカ) 「リンゴ」の意味・わかりやすい解説

リンゴ

りんご / 林檎

apple

[学] Malus pumila Mill. var. domestica Schneid.

バラ科(APG分類:バラ科)リンゴ属の落葉高木または低木。葉は広楕円(こうだえん)あるいは卵円形で、鈍鋸歯(どんきょし)または鋭鋸歯をもち、早落性の細い托葉(たくよう)がある。若葉、新梢(しんしょう)、花柄には灰白色の密毛がある。つぼみは紅色で、出葉と同時にまたはすこし遅れて、白色あるいは薄桃色の5弁花を頂生する。雄しべは多数、花柱は3~5本で、基部は癒着して1個となり、白毛がある。子房は下位で、花托の内部に包蔵される。果実は球、円錐(えんすい)、扁球(へんきゅう)形などを示し、花托の発達した食用部と、子房の発達した5子室をもつ果心部からなる。原生地は西部アジアから南東部ヨーロッパで、マルス・ピュミラM. pumila Mill.を基本とするが、マルス・シルベストリスM. sylvestris Mill.、シベリアリンゴ(エゾノコリンゴ)M. baccata Bork.、カイドウズミM. floribunda Sieb.、ハナカイドウM. halliana Kohene.、イヌリンゴM. prunifolia Bork.などのほか多数の種が改良にあずかった。近縁種のズミM. toringo (Sieb.) Sieb. ex de Vriese〔M. sieboldii (Regel) Rehd.〕、ワリンゴM. asiatica Nakai、エゾリンゴM. cerasifera Spachなどは日本や中国に原生する。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

栽培史

リンゴの栽培はヨーロッパでは4000年以前のスイスの湖上民族時代から始まり、多くの神話伝説のなかで取り上げられ、リンゴの呼び名は果実類を代表する名とされた。これは、日本でモモが果実の代表的呼び名であったことと似ている。スイスのド・カンドルによれば、出土品から考え、当時は大果品(縦径2.9~3.2センチメートル、横径3.6センチメートル内外)と、小果品(縦径1.5~2.4センチメートル、横径3.0センチメートル内外)の2種類があるとし、いずれも現在、ヨーロッパに半野生状態で生えるクラブアップルcrab apple程度のものであったと考えられる。ギリシア時代になると、テオフラストスは野生品と栽培品を区別し、接木(つぎき)繁殖法と栽培法を記している。ローマ時代には、リンゴはもちろん、柑橘(かんきつ)、モモ、アンズ、ナツメ、ザクロなどの果樹がマルスまたはマルムの名で記されていた。この傾向はその後16~17世紀までみられた。

リンゴの花の雌しべ・雄しべの機能を知って本格的な交雑育種を始めたのはトーマス・アンドリュー・ナイトThomas Andrew Knight(1759―1835)で、このころからイギリスをはじめヨーロッパの諸地方で、偶発実生(みしょう)も加え、よい品種が現れてきた。アメリカには移民とともに伝わったが、とくに1680年ごろ、ヨーロッパから多数の品種と種子が輸入され、初めはりんご酒の原料として栽培が広まった。19世紀の後半から品種育成が進み、また栽培法も進歩し、良品質のリンゴが生産されるようになり、生食用としての栽培が急速に伸びた。20世紀になると、オレゴン州やワシントン州に栽培が普及した。アメリカでは今日、多数の品種をもち、質量ともに世界の大産地となった。

中国におけるリンゴあるいは関連果樹の栽培は相当に古いと推定され、「柰(ない)」「頻婆(ぴんば)」「蘋果(ひんか)」などがこれにあたるといわれる。「柰」は『唐本草(とうほんぞう)』(659)には薬用として記されているが、『広群芳譜(こうぐんぽうふ)』(1870)によると、これは「頻婆」「蘋果」の同類と推定され、中央アジアから渡来したリンゴM. pumila Mill. var. domestica Schneid.の1変種に属すものと考えられている。『新修本草』(659)に現れる「林檎」は今日のワリンゴをさすものと考えられ、『本草綱目』(1578)でも、「林檎」は「柰」の果実より小さくて丸いものとしている。なお現代中国では、古来のリンゴを「中国蘋果」、西ヨーロッパから導入したものを「洋蘋果」とよび、文字簡易化に伴い、「蘋果」を「華果」、さらに「苹果」としたという。

日本においては、ズミやエゾノコリンゴなどが原生するが、「林檎」「華果」、および近縁種の原生はみられない。『本草和名(わみょう)』(918)に「㮈(ない)」と「林檎」を記し、『和名抄(わみょうしょう)』には「㮈子」に「ない」または「からなし」を、「林檎」には「りうこう」の読みをあてている。鎌倉時代になると、菓子として「林檎」が記されているが、栽培が普及したのは江戸時代に入ってからである。『大和(やまと)本草』(1709)には、「柰」に「りんきん」、『本草綱目啓蒙(けいもう)』(1803)には「林檎」に「りうこう」「りんご」「あをりんご」、「柰」に「ない」「りんきん」「あかりんご」「べにりんご」「べにここ」「りんき」の和名をあてている。

西ヨーロッパのリンゴは、文久(ぶんきゅう)年間(1861~1864)、福井藩主松平春嶽(しゅんがく)の江戸巣鴨(すがも)別邸に、初めてアメリカ種がみられたといわれる。本格的な導入は明治初期で、開拓使や勧業寮によって行われた。その後、導入品種の適応性が判明し、北海道、青森県や長野県など、適地において栽培が進んできた。なお当時、西ヨーロッパ系リンゴには「華果(おおりんご)」、在来系リンゴには「地林檎」をあてて区別した。しかし、後者の衰退につれ、前者を単にリンゴとよぶようになった。明治中期から後期にかけては、さらに多くの外国品種が導入された。これらの品種は地方によって呼び名が異なり、混乱したため、1900年(明治33)に協定名で統一された。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

栽培

適地は、年平均気温7~12℃、夏季18~24℃の所で、北限は零下10.5℃付近といわれるが、零下30℃でも耐えられる。降水量は年600ミリメートル前後が最適といわれるが、日本では1400ミリメートルぐらいの所まで栽培されている。今日、温帯に広く栽培され、とくにアメリカ、ドイツ、イタリアなどに多い。繁殖は接木による。台木は主として共台(ともだい)またはマルバカイドウM. prunifolia Bork. var. ringo Asamiやミツバカイドウ(ズミ)M. toringo Sieb.が用いられていたが、近年は栽培管理が行いやすいように小さく育つ矮性(わいせい)台木が多い。矮性台木にはイギリスで育成されたM9、M26などがよく知られている。10アール当りマルバカイドウ台で12~18本、矮化(わいか)台で60~80本がよい。整枝・剪定(せんてい)を行い、樹形を整えていくと、3~4年で結実を始める。クローバーやオーチャードグラスなどによる草生栽培が多い。施肥は10アール当り窒素12キログラム、リン酸5キログラム、カリ11キログラムとされる。リンゴは自家結実性が低いので、ミツバチを500メートルごとに4~5群おいて交配させるか、人工授粉を行う。後者では集めた花粉量の4倍の石松子(せきしょうし)を混合したものを用いている。摘果は、満開後30日ごろまでに1回目を、60日ごろまでに2回目を行い、30~50葉当り1果を残すようにする。

摘果後、袋かけを行う。これはモモシンクイ防除と銹果(さびか)防止や、収穫果の色づけ調整などのために行われるが、労力がかかり、また果実の糖度を下げるなどの欠点もあり、薬剤防除によってモモシンクイが防げる今日では、無袋栽培が奨励されている。除袋は収穫前約20~30日ごろに行い、着色を促す。デリシャスなど収穫前に落果の多い品種には落果防止剤の効果がある。エスレルによる着色・熟期促進も可能である。収穫は機械化が望まれているが、今日のところ手によって1個ずつ行われている。

リンゴは品種によっては貯蔵力が強く、とくに呼吸作用を抑えると、新鮮状態が長期に保たれる。このため0℃に近い低温貯蔵のほか、CA貯蔵といって、酸素と炭酸ガスの比率を変え、しかも3~4℃下で呼吸作用を抑えて貯蔵する方法が行われる。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

病害虫

病気ではモニリア病がもっとも害をなし、初春の消石灰の土壌散布、発芽前の石灰硫黄(いおう)合剤、発芽時の「ベンレート」水和剤散布や罹病(りびょう)部摘除などにより防除が行われている。その他、うどんこ病、赤星(あかほし)病、黒点病、黒星(くろほし)病などがあるが、水和硫黄剤、「ポリオキシンO」水和剤、「ダイカモン」水和剤などが使われる。害虫にはアブラムシ類、ハダニ類、カイガラムシ類、モモシンクイ、ハマキガなどがあり、「スミチオン」水和剤、「キルバール」液剤、「プリクトラン」水和剤、「サリチオン」水和剤などが用いられる。押し傷は果肉を褐変させるので注意が必要である。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

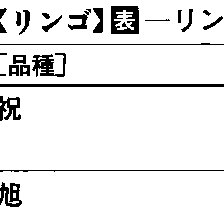

品種・生産

かつてはスターキング、ゴールデンデリシャス、祝(いわい)などがよく知られていた。近年ではジョナゴールドなどが知られる。また、国および県などでの育種が進み、ふじ、つがる、陸奥(むつ)、世界一、北斗(ほくと)、王林(おうりん)など、よい品種が育成され普及してきた。クラブアップルは花と小さな果実を多数つける雑種性の高いリンゴ近縁の種類で、庭木や盆栽によい。小さな食用リンゴのアルプス乙女は紅玉(こうぎょく)とふじの混植園でみいだされた。なお葉節間の詰まったスパータイプの品種はいずれも果実の味が劣る。

日本ではミカン類に次ぎ3万6500ヘクタール(2017)栽培され、2017年(平成29)の収穫量は73万5200トンである。青森県(54%)、長野県(20%)が多く、岩手、山形、秋田、福島などの各県が続く。品種別では、ふじ、つがる、王林、ジョナゴールド、シナノスイートの順に収穫量が多い。なお、祝のような早生(わせ)種は、青リンゴと俗称され、酸味は強いが新鮮な味覚が賞味されている。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

利用

リンゴは水分85~90%、ペクチンと繊維0.5%、糖質13.1%、リンゴ酸0.5%内外を含むほか、灰分、タンパク質などを少量、ビタミンを果肉100グラム中にA1マイクログラム(β(ベータ)カロチンとして)、B1・B2を各0.01ミリグラム、ナイアシン0.1ミリグラム、C3ミリグラム内外を含む。主として生食用とされるが、ジャム、ジュース、アップルサイダー、乾燥りんご、焼きりんご、りんご酒、パイなどに用いられる。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

文化史

『旧約聖書』の「創世記」に記述されるアダムとイブが実(禁断の木の実)を食べた「知識の木」tappuahはリンゴと訳されているが、聖書の舞台となった紀元前のパレスチナの地に「食べるによく、目には美しい」と「創世記」で表現されたようなリンゴは栽培されていなかったとみられ、「箴言(しんげん)」に出る金のtappuahとの関連から、黄色く熟するアンズ説が有力である。中国の『西京雑記(せいけいざっき)』(4世紀編)は漢の上林苑(えん)に紫柰(だい)、素柰、朱柰があったと書かれている。『斉民要術(せいみんようじゅつ)』(6世紀)は柰(だい)と林檎は取木で殖えると述べる。宋(そう)の張翊(ちょうしょう)は、林檎を『花経』の花の評価で、4番目のグループとして、四品六命の一つにあげた。

[湯浅浩史 2020年1月21日]

リンゴ(王林)

リンゴ(紅玉)

リンゴ(ジョナゴールド)

リンゴ(スターキングデリシャス)

リンゴ(世界一)

リンゴ(つがる)

リンゴ(ふじ)

リンゴ(北斗)

リンゴ(陸奥)

リンゴの花

リンゴの果実(紅玉)

リンゴの果実(ゴールデンデリシャス)

リンゴの果実(スターキング)

リンゴの果実(陸奥)

リンゴの起源地と伝播経路