翻訳|fruit

精選版 日本国語大辞典 「果物」の意味・読み・例文・類語

く‐だ‐もの【果物】

- 〘 名詞 〙 ( 「く」は木、「だ」は「けだもの」の「だ」と同じく「の」の意 )

- ① 木や草になる食用の果実。水菓子。〔十巻本和名抄(934頃)〕

- [初出の実例]「『夫成らばくだ物のたぐひでは御座らぬか』『夫もいふて見よ』『只今時分の事で御ざるに依て、なしか柿などでは御座らぬか』」(出典:虎寛本狂言・栗焼(室町末‐近世初))

- ② 女房詞で特に柑子(こうじ)や蜜柑をいう。〔禁裡女房内々記(1772か)〕

- ③ 菓子。間食用の食物。

- [初出の実例]「御くだ物を参らせられたりけるに、をこし米をとらせ給て」(出典:古今著聞集(1254)一八)

- ④ 酒のさかな。

- [初出の実例]「その蓋に酒、くだものといれて出す」(出典:蜻蛉日記(974頃)下)

か‐ぶつクヮ‥【果物】

- 〘 名詞 〙 くだもの。なりもの。

- [初出の実例]「往来の回廊には商賈を縦(ゆる)し、果物器翫彩影新聞紙等を肆(つら)ねて店をはる」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「果物」の意味・わかりやすい解説

果物 (くだもの)

fruit

受粉,受精後,花の一部分が肥大したものを果実といい,樹木につく果実で食用のものを果物という。〈果〉とは木につく果実を意味する言葉である。したがって,スイカ,メロンなど,草本植物につく果実は果物に含まれないことになるが,実際には,このように厳密に分類されることは少ない。果物は一般に水分が多く甘みがあり,デザートやおやつとして食べることが多いので,草本植物につく果実でも,そのような特性をもっていれば,消費の段階では果物と呼ぶのが普通である。このように果物という言葉は日常用語であり,その範囲は必ずしも明確ではない。

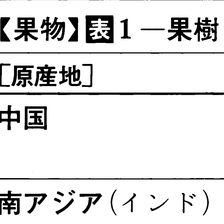

果樹

食用となる果実をつける樹木は果樹と呼ばれ,栽培する地帯によって熱帯果樹と温帯果樹に分けられる。また,冬に落葉するかどうかによって常緑果樹と落葉果樹に分けることもある。ビワやかんきつ類を除く温帯果樹の大部分は落葉樹であり,熱帯果樹は常緑樹である。果樹が栽培され始めたのはエジプト,メソポタミア,中国の3地域で,今からおよそ5000年ほど前のことである。リンゴ,ブドウ,イチジク,ザクロ,ナツメヤシ,モモ,アンズなどはその当時から栽培されていた果樹である。世界の主要な温帯果樹には,果樹栽培の発祥地域(中近東,中国)やその近隣地域(中央アジア)を原産地とするものが多い。日本では《日本書紀》に持統天皇がナシやクリを植えさせたという記述があり,遅くとも7世紀には果樹栽培が始まっていたと思われる。日本を原産地とする果樹はニホンナシ,ニホングリ,カキで,ウメ,モモ,アンズ,クルミ,かんきつ類,ブドウなどは奈良時代から鎌倉時代にかけて中国から,リンゴやオウトウは明治になって欧米から導入されたものである。

多くの果樹は一つの花の中にめしべとおしべのある完全花をつけるが,クリやクルミのように同一の個体に雌花と雄花をつける雌雄同株の果樹やキーウィフルーツのように雌花と雄花を別々の個体につける雌雄異株の果樹もある。果実になるのは完全花や雌花に存在するめしべの基部(子房)または花弁や萼が付着する花床と呼ばれる部分であるが,これらのうちどの部分が肥厚するかは果樹の種類によって異なる。大部分の果樹では一つの花から一つの果実ができるが,キイチゴのように一つの花の中に多数のめしべがあって,それぞれが小果実となり,それが集まって一つの果実になったものもある。また多くの果樹では,開花した花が受粉,受精を行って種子を形成しなければ,落果してしまう。リンゴ,ナシ,スモモ,アンズ,ウメなどでは,自家の花粉では受精せず,そのために結実しないことがある。このような場合には異なる品種(受粉樹)を混植するか,その花粉を人工的に授粉しなければならない。これに対して,バナナ,パイナップル,かんきつ類,ブドウ,イチジク,カキなどでは,品種によって,受粉,受精が行われなくても果実のできることがある。この現象を単為結果といい,単為結果によってできた果実は種なし果実である。また,カキの平核無(ひらたねなし)やブドウのトムソン・シードレスという品種のように受精は行われるが,胚が途中で退化して種なしになったように見えるものもある。

果樹栽培では普通接木や挿木などで繁殖した苗木を植え付けるが,開花結実するのはモモ,クリ,ブドウで2~3年後,カキ,リンゴ,ナシ,ウンシュウミカンで4~6年後である。また,結実しはじめてから数年間は果実の品質が劣り,収量も低い。品質のよい果実がたくさん収穫できるようになるまでには,モモ,クリ,ブドウで8年近く,リンゴで10~15年,ウンシュウミカンで15年近くもかかる。

成分と特性

われわれが果物を食べるのは味や香りを楽しみ食生活を豊かにするためであるが,日本と欧米とでは果物に対する考え方や好みがかなり異なっている。日本では果物を贈答品とすることが多く,外観を重視するが,欧米では外観をあまり問題にしない。また,日本で古くから栽培され,重要な果物となっているカキ,ニホンナシ,ウンシュウミカンなどは芳香に乏しいが,欧米では芳香のない果物はあまり好まれない。

栄養的にみると,クリ,クルミ,バナナ,アボカド,オリーブなどのようにカロリーの高い果物もあるが,大部分の果物は水分が多く,カロリーは低い。しかしながら,ビタミン,ミネラル,繊維素などは比較的多く含まれており,これらの補給源として,果物は野菜とともに重要な役割を果たしている。

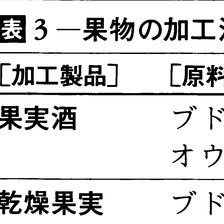

果物は一般に水分が多く,腐りやすいので,長期間貯蔵することは難しい。しかし,かんきつ類やリンゴは,果実を適当な温度・湿度条件下に置いて,蒸散や呼吸を抑え,病害の発生を防げば,かなり長期間貯蔵することができる。このため,かんきつ類やリンゴは他の果物に比べると,市場に出回る期間が長い。また,果皮が薄く,果肉の軟らかい果物は遠方に輸送することが難しい。傷みやすい果物を遠方で消費し,しかも長期間利用するための手段として種々の加工法がくふうされている。中でも乾燥は古くから行われた加工法で,ブドウやスモモの乾燥果実はギリシア・ローマ時代にすでに地中海貿易の交易品の一つになっていた。

世界で生産量の多い果物はブドウ,かんきつ類,バナナ,リンゴで,それぞれ温帯,亜熱帯から温帯南部,熱帯,温帯北部で栽培される代表的な果物である。これらの果物の生産量が多いのは,(1)味や香りが人間の好みに合っている,(2)加工用として消費される割合が多い(ブドウ,かんきつ類),(3)長距離輸送ができる(かんきつ類,バナナ,リンゴ),(4)市場に出回る期間が長い(かんきつ類,バナナ,リンゴ),(5)種子がなく,皮をむきやすい(バナナ)ためと思われる。

→実

執筆者:杉山 信男

神話とシンボリズム

果物は比喩的に成果や達成を示す語として使われ,キリスト教ではイエスが聖母マリアの〈最初の果実〉と形容される。同時に次の世代の種子ともなることから,果物に自立や分離の意味も込められ,知恵の木(善悪を知る木)に生じる果物と原罪(楽園追放)との関係につながっている。古代エジプト人やユダヤ人にとって果物は豊饒(ほうじよう)や精神的豊かさを意味し,ギリシアでは果物や穀物,花が詰まったコルヌコピア(豊饒の角)として象徴化された。ギリシア神話によると,これは幼いゼウスに乳を与えたヤギ,アマルテイアの角であり,ゼウスは感謝してこれを星座(カペラ)にしたという。ローマ神話には果物の女神ポモナPomonaとウェルトゥムヌスVertumnusの結婚譚がある。ウェルトゥムヌスはラテン語のverto(〈転ずる〉)に由来する神で植物を果物に転ずる力があるとされた。

一方,オランダを中心にした16~17世紀の静物画は花と果物を好んで取り上げ,多くの寓意を生みだした。まず五感の寓意として,果物は魚とともに味覚を表すものとされ,四季の象徴としては夏と秋,また四大のうちでは地の表現に用いられた。大きく描かれた果物,とくにレモンやオレンジは聖母マリアを表すともいわれ,また永遠性を暗示する題材としての果物は,死の永遠性を表す貝に対し,生の永遠性を表現したといわれる。このほか,キリスト教の聖人にも果物を持物とする例は多い。4世紀にカッパドキアで殉教したといわれる聖女ドロテアDorotheaは,処刑されるときテオフィルスという男に,天国へ行ったら楽園の花と果物を送り届けてくれと嘲笑(ちようしよう)されたが,処刑場にひとりの幼子が花と果物をいれた籠を持って現れたという。そのためドロテアはこの籠とともに絵画化される。なお,果物を指すラテン語ポムムpomumは液汁に富むもの,とくにリンゴの意で,ポマードpomadeの語源となっており,昔はリンゴの果汁で髪油を作ったことによるといわれる。

執筆者:荒俣 宏

果実類の生産,輸出入

世界

世界における果実類の総生産量は,1981年の2億8000万tから,95年の4億0300万tへ増加した(FAO統計)。増えたものは,ブドウ(5560万t)から,バナナ(5723万t),かんきつ類(8971万t),さらにリンゴ(5003万t)へと変化した。珍しい熱帯果実など,果実の種類も増えた。生産の中心は,ヨーロッパ・北米から,アジア・南米の途上地域へ移った。アジアは世界の生産量の36%に達し,中国は世界最大の生産(4545万t)で,インドは世界4位の生産(2756万t)である。南米はオレンジ等のかんきつ類の世界シェアを増やし,ブラジルは世界2位の生産(3541万t)で,オレンジ,オレンジ果汁は1位であり,チリは落葉果樹の生産を伸ばした。北・中米におけるかんきつ類の世界シェアは減少したが,アメリカは世界3位の生産(3053万t)で,グレープフルーツ,干しブドウは1位を続けた。老舗のヨーロッパ(15ヵ国3186万t)は,主品目のブドウ,リンゴを減らしたが,イタリア,スペイン,フランスは健闘し,イタリアはブドウ,ワインで1位を守った。その他の地域として,アフリカは,バナナをおもに生産している。オセアニアは,各品目のバランスがとれ,かつ増加傾向にある。以上のような背景には,途上地域における人口が増加し,所得が向上した結果,果実の消費量が飛躍的に伸び,また生鮮果実から加工品への転換,およびワイン需要の減退等がある。

果実の貿易も広がった。生産量に占める輸出向けの割合は,生鮮果実で約8,加工品原料も換算して約15%である。輸出量の多いものは,かんきつ類,バナナ,ブドウ,ワイン,リンゴである。ヨーロッパ,北・中米,アジアは輸入が輸出を上回り,ヨーロッパは世界の輸出の33%,輸入の55%を集める。アジアは,生産量に比して輸出量は少なく,域内の自給が多い。

日本

日本の果実の総生産量は420万t,栽培面積は31.5万ha,粗生産額は9200億円である(1995)。そのうち,ミカン(115万t),リンゴ(90万t),ニホンナシ(38万t),ブドウ(24万t),カキ(24万t),モモ(17万t),ウメ(10万t)等が主である。この間,オレンジ,果汁等の貿易自由化やガット・ウルグアイ・ラウンド(UR)合意に基づくWTO協定と関税引下げにより,輸入の生鮮果実(164万t)・果実缶詰(31万t)・果汁(23万kl)が増大し,加工品の生果換算を含めた自給率は47%へ下がった。生鮮果実の消費は,年間1人当り27.1kg,1万0872円であり,加工品向けの支出は1人当り4059円と増えた。〈若者の果実離れ〉も進み,果実の流通チャンネルも複線化し,卸売市場を通さない市場外流通の割合は,国産で32%,輸入果実で54%となった。円高のもとでも,ミカン,ニホンナシ,リンゴ等の国産果実の輸出が続けられた。国内の果樹産地は,供給過剰に苦しみ,需給の均衡をとりもどしながら,増える輸入果実に対処して,製品の差別化を進め,品種の更新や優良果樹園の〈ブランド商品〉等の高品質化を目指した。そのため非破壊の光センサーによる選別の機械も導入された。しかし,果実の生産コストはあまり減らずに,生産の担い手の高齢化や後継者不足もあるために,傾斜地の恵まれない条件を改善するため果樹園を整備し,木を小型にする矮化栽培のような〈低樹高省力化技術体系〉の導入などの対策が実施されている。

執筆者:豊田 隆

日本人と果物

前述のように〈果物〉の範囲は現在も明確でなく,時代や地域,さらには個々人によっても差異を生ずる。たとえば,日本では野菜のうちに入るトマトも,欧米の一部では果物fruitsとするごとくである。しかし,いまの日本の通念としては,果物とは木本・草本植物の食用可能な果実のうち,比較的多汁なもので,しかも〈賞味する〉という意識をもって食べるもの,ということになるだろう。

日本では古く木本植物,草本植物のいずれの果実をも〈くだもの〉と呼んで菓子の字をあてた。また,木本のものだけを〈くだもの〉,草本のものを〈くさくだもの〉として区別することもあった。平安期までに穀粉などを加工してつくる唐菓子が中国から伝来して,それらを〈からくだもの〉と称するようになると,クリ,クルミなどのナッツ類主体であったそれまでの菓子を,〈木菓子〉と呼んで区別するようになり,江戸時代になると〈木の実,水菓子〉というように,ナッツ類を除外して,現在の〈果物〉に近い〈水菓子〉の呼称が行われるようになった。奈良時代にはタチバナ(橘),コウジ(柑子,甘子)といったかんきつ類のほか,モモ,ウメ,ビワ,ナシ,カキ,ナツメ,ムベなどが盛んに食用とされており,その大部分は栽植されてもいた。《延喜式》には以上のほかにイチゴ,グミ,イタビカズラなどの貢進されていたことが見え,イチゴについては内膳司の管理下に覆瓫子(いちご)園2段が経営されていた。リンゴは《和名抄》に柰(唐梨)(からなし)に似て小さいものと記されているが,あまり賞味された形跡がない。柰もおなじ和林檎(わりんご)の一種とされるが,この方はひじょうな美味とされた様子が《発心集(ほつしんしゆう)》に載せる浄蔵の説話でうかがうことができる。ブドウは12世紀末ころから甲州で育種栽培されるようになったとされるが,室町後期にはかなり普及したらしく名を見るようになる。スイカとイチジクはふつう寛永年間(1624-44)に伝来したとされる。スイカは九州から広まったが,はじめは果肉や汁が赤くて血のようだなどといって忌避する人が多かったという。カキは古くから最も愛好,多用された果物で,平安時代天皇の供御には年間を通じて干柿,9~11月には生のものが用意されていた。また,樹上でよく熟させた木練(こねり)や木ざわしも珍重されたもので,室町期の供宴にはしばしば用いられており,礼法書には食べるときの心得を記したものがある。

執筆者:鈴木 晋一 果樹のうち農家の庭先で現在もよく見かけるのは,クリ,カキ,ウメ,ユズなどである。これらは年中行事や祭礼の供物となったり,また俗信や禁忌が伴うことも多い。滋賀県朽木では何によらず実のなる木を家のまわりに植えると不幸が起こるとか,病人が絶えないといって嫌う。ビワ,ブドウ,イチジクを屋敷内に植えるのを忌む地方もある。また,果物の初物は箕(み)でとるとたくさんなるとか,神に供える前は食べられないなどといい,またかますに入れて川に流したりする。最後の実を一つ残すキマブリの風習もあり,こうすると翌年実がよくなるといって,カキに対してよく行われる。小正月にはカキやミカンなどに豊産をいのる成木責めを行う土地も多く見られる。なお,どういう理由によるものか,実のならぬ果樹には神が宿るとする考え方が,日本では古く存在したようで,《万葉集》巻二の大伴宿禰の歌や,《今昔物語集》巻二十第三話などがそれをうかがわせる。

執筆者:飯島 吉晴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「果物」の意味・わかりやすい解説

果物

くだもの

広義では木や草の果実で食用となるものの総称である。狭義では「木の物」、つまり「木のなり物」の意で、木本性植物の果実で食用となるものをいう。慣用的には「木のなり物」と、草本性植物のバナナやパイナップルなどのほか、園芸上は蔬菜(そさい)として扱われるメロン、スイカ、イチゴなども含む。

[飯塚宗夫]

分類

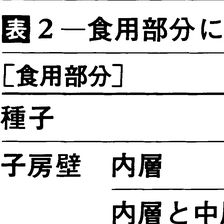

果物は花の一部が成長、発達し変化してできたもので、発生的にみると、食用となる部分は果物の種類によって異なる。成長に伴う花から果実への変化は、一般に花柄(かへい)は果柄になり、花弁や雄しべ、雌しべの柱頭や花柱などは結実後に落下する。萼(がく)は落下するものと残存するものがある。雌しべの基部の子房や花柄の先端の花托(かたく)が果実となる。子房の中に胚珠(はいしゅ)があり、胚珠は卵細胞と極核をもち、これらは、受粉により花粉管によって送り込まれる二つの精核とそれぞれ受精し、発育して種子となる。この種子の成長に伴って子房壁が肥厚し食用となる果実を真果といい、モモ、スモモ、アンズ、ウメ、カキ、ブドウ、柑橘(かんきつ)類などがこの類に入る。これらのうち、モモ、スモモ、アンズ、ウメなどは、子房の中果皮が肥厚して食用となり、内果皮は成長につれて硬化し、堅い核をつくり、その中の種子を保護している。カキやブドウでは中果皮と内果皮が肥厚して食用部となる。柑橘類では、中果皮は綿状で、内果皮から生じた毛に液をためて食用となる。花托が肥厚して果実となったものを偽果(ぎか)といい、リンゴ、ナシ、ビワ、イチジクなどはこの類に入る。

見かけ上の状態によって果物を分類する呼び方に乾果(かんか)と液果(えきか)がある。乾果は乾燥状態にある果実で、クリ、クルミなどがある。液果は果肉に水分を多く含むもので、ブドウ、ミカン、モモなど多肉果を総称する場合と、中果皮が多肉化したブドウなどをとくにさす場合とがある。

果物のなかには、種子のあるものとないものがある。無種子性は、胚が発育することなく子房が肥厚してできる果実にみられ、このような果実の発育現象を単為結実(単為結果)とよんでいる。温州(うんしゅう)ミカン、カキのヒラタネナシ、ブドウのトムソンシードレス、種子(たね)なしのバナナなどがある。単為結実をおこす原因は異なっていても、いずれも遺伝的形質として種子なし果実を生じるので、利用の立場としては好都合である。これに対し、種子なしデラウェア、種子なしスイカ、一部の種子なしナツミカンなどは、それぞれがもっている単為結実性を利用して、人為的に種子なし果実を誘発させたものである。受粉、受精をしないで発育する果実には、まれではあるが種子を含み、その種子が半数性胚(染色体数が普通の半分)をもっていることがある。半数性胚から発育する個体は、その染色体を倍加することによって、純粋の二倍性個体が得られ、育種上貴ばれる。

[飯塚宗夫]

歴史のなかの果物

中国の歴史のなかで果物の利用はきわめて古く、原始的な農耕が行われていた新石器時代に、生食ばかりでなく、加工品としてジャムや酸梅(ソワンメイ)(烏梅(うばい))の利用が行われていた。上古には、黄河流域に五果(桃(タオ)、梨(リー)、梅(メイ)、杏(シン)、棗(ツァオ))のほかにカキ、クリ、ハシバミなどの栽培が進み、果物の利用は広まった。秦(しん)のころには北方に香瓜(シャンコワ)(メロン)、白菓(パイクオ)(ぎんなん)、榧子(フェイツ)(カヤの実)、棗(ナツメ)、獼猴桃(ミーホウタウ)(中国のサルナシ)、梨(ナシ)、桃(モモ)などが、南方では柑橘類、竜眼(りゅうがん)などがあった。『詩経(しきょう)』『爾雅(じが)』『山海経(せんがいきょう)』を経て『斉民要術(せいみんようじゅつ)』(6世紀前半)が出るころには、中国産の果樹はほとんど記述されており、果物の利用の広さがうかがわれる。これに続き唐の時代に入ると、南北果樹の交換も盛んになった。玄宗皇帝(685―762)は、楊貴妃(ようきひ)のために広東(カントン)から西安(せいあん/シーアン)に茘枝(レイシ)を早馬で運ばせて賞味させたという。中国で発達したこれらの果物が日本へ影響したことはいうまでもない。

ヨーロッパの果物は神話に始まる。イチジクはアダムとイブの神話にも現れ、ローマの創始者といわれるロムルスとレムスのかくまわれていた洞穴はイチジクに覆われていたという。ローマ人は、古来イチジクを繁栄の象徴として古くから栽培し、生食ばかりでなく、乾燥果実として、またジャムとして利用してきた。ブドウも歴史は古く、生食のほか、ぶどう酒としてキリスト教に生彩を添えた。ザクロの果実はセム人にとって多産の象徴として貴ばれた。このように小アジアから近東、地中海にかけては、多くの果物が信仰とかかわりをもって発展した。

熱帯の果物は個性豊かで、東南アジアの果物は早くからヨーロッパに伝えられた。バナナは、紀元前326年アレクサンドロス大王がインド攻略の際に初めて食べたのを機会に、地中海地域で栽培が始められたという。パンノキがイギリスのキャプテン・ブライによって、バウンティ号の反乱(1789)を経て苦難のすえ、タヒチから西インド諸島小アンティル諸島のセント・ビンセント島に導入されたのは1793年のことで、その後、この島の人々の重要な食糧となっている。アメリカ大陸との交流が盛んになってからは、熱帯アメリカのパイナップル、パパイヤ、カカオなども、既存のココヤシ、バナナ、レモン、オレンジなどとともに需要が拡大し、今日の企業的大農場の発展にあずかった。

日本の果物の利用の歴史も古く、クリ、カヤ、クルミ、ナシ、ヤマブドウ、アケビ、グミ、キイチゴなど地域的に多くの種類が利用されたものと推測され、それらの一部は縄文時代の貝塚から出土している。しかし、よりよいものを大陸に求めていた。『日本書紀』によれば、垂仁(すいにん)天皇は田道間守(たじまもり)を常世国(とこよのくに)に遣わし、非時(ときじく)の香菓(かくのみ)(橘(たちばな))を求めさせたとある。奈良朝から平安朝前期にかけては、果物を菓子とよび嗜好(しこう)品的色彩が強かったが、クリやドングリなどの堅果(けんか)は救荒果実として重んじられた。平安朝初期に菓子の製法が伝わり、普及してくるにつれて、果物は「なりもの」、菓子は「唐菓子(からくだもの)」とよばれた。

奈良時代から柑橘類が普及し始め、鎌倉時代になるとユズ、ユコウ、キンカン、ザクロなどが普及してきた。1186年(文治2)にみいだされた甲州ブドウは室町時代になると栽培も著しく進み、柑橘類ではコミカンが紀州(和歌山県)で栽培されていた。安土(あづち)桃山時代にはマルメロやスイカも導入された。江戸時代にはブッシュカンのような導入果樹だけでなく、ナツミカンのような国産果物も多く加わってきた。水菓子が果物を意味したのもこの時代で、果に菓をあてたのは明治の初めまで続いた。明治になって北海道開拓使などによって導入された多くの果樹のなかにリンゴやセイヨウナシなどがある。近年、ビタミン補給源としての果物の再検討、加えてより多彩なものへの嗜好も手伝って、キウイフルーツやブルーベリーも生産され、アボカド、マンゴー、ドリアン、マメイサポテなど、熱帯の果物も輸入され、食生活を豊かにしている。

[飯塚宗夫]

食味と栄養

食味の表現はむずかしいが、一般に甘味(糖の種類と濃度)と酸味(酸の種類と濃度)を主因とし、それに渋味(タンニンの作用)、果肉の舌ざわり(堅さ、ペクチン、石細胞の状態など)、香りなどの要素が加わり、そのうえ心理的な要因となる果色や果形なども影響し、総合されて食味となる。たとえば、他の条件はよくそろっていても、血の滴るような色の果肉や果汁のオレンジやミカンは食味をそぎ、需要の減少から血色系品種はなくなりつつある。食味を構成する諸成分は熟度によって変化するが、多くは樹上での完熟時が最高である。しかし、マンゴー、アボカド、バンレイシ、西洋ナシ、メロンなどのように、収穫後数日間の後熟によって初めて肉質、香り、甘味、酸味などが最高になるものもある。通常は過熟や収穫後の日だちで、諸成分が減少し、果肉にぼけ現象がおき食味が著しく低下する。このような貯蔵ぼけを防ぐには、果温を下げ、果内呼吸を抑えるのがよく、貯蔵庫内のガス組成を変えて低温貯蔵をするCA貯蔵法controlled atmosphereがもっとも有効であるとされている。

栄養的に果物をみると、ビタミン補給源としてもっとも重要である。なかでも、柑橘類はビタミンCの含有量が多く、一般に果肉100グラム中に30~60ミリグラムを含む。イチゴ、カキ、パイナップル、パパイヤ、グアバ、キウイフルーツなどもビタミンCが多い。オレンジ色の強い果肉をもつ果物は、プロビタミンAであるカロチンを含み、ビタミンA効力は高い。カロチンを多く含んでいる果物には、マンゴー(100グラムあたり1600マイクログラム)、パッションフルーツ(1400マイクログラム)、アンズ(1000マイクログラム)などがある。果物は、ビタミンAやCに比してB1、B2、ニコチン酸などの含有量は少ない。また、無機質としてカルシウム、リン、鉄なども少量含んでいる。糖分は柑橘類で果肉100グラム中10グラム内外、その他では12グラム内外をもつ。多くの果物は、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸など有機酸類をもち、糖と調和し爽快(そうかい)な食味を出す。また食べる温度も食味を左右するが、10℃前後がよいといわれ、高温は甘味感覚を、低温は酸味感覚を助長する。

[飯塚宗夫]

利用

果物の利用は、種類により地方によってさまざまである。生食のほか乾燥果実の利用も多いが、堅果では菓子などに加工して利用するものが多い。液果は、ジュース、ジャム、プリザーブ、シロップ漬け、シャーベットなどに用い、柑橘類の果皮はマーマレード原料となる。また、多くの果実をアルコール飲料に漬けて果実酒をつくり、また果実そのものを発酵材料としてアルコール飲料をつくる。若い果実はピクルス用としたり、野菜的な利用法もされる。アボカド、ライム、ベルガモットなどは精油原料ともなる。

[飯塚宗夫]

百科事典マイペディア 「果物」の意味・わかりやすい解説

果物【くだもの】

→関連項目農業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「果物」の解説

果物 (クダモノ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「果物」の意味・わかりやすい解説

果物

くだもの

「果実」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の果物の言及

【実】より

…果実ともいう。花が受粉・受精したあと,主としてめしべの子房が発達してできるもので,子房の内部では胚珠が生長して種子をつくる。それゆえ実は成熟した花ともいえる。被子植物だけに発達した器官で,熟すとさまざまな方法で種子を散布させる。このため実の形,大きさ,色,裂開の仕方など形態学的にたいへん変化に富んでいて,実を正確に定義することはきわめて難しい。狭義には子房の発達したものであるが,萼,花托など子房以外の部分が残存し,発達したものも多く,これらのものも広義には実と呼ばれる。…

【食用植物】より

…そのほか,木本性で,デンプン性の果実をつけるパンノキや幹からデンプンをとるサゴヤシなども,熱帯地方ではエネルギー源となる食用作物として重視されている。 食用とする園芸作物は,大きく野菜類と果物類とに分けられる。園芸作物には,集約的な栽培を必要とするものが多く,穀物にくらべると貯蔵および運搬性が悪い。…

※「果物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...