日本大百科全書(ニッポニカ) 「ギリシア神話」の意味・わかりやすい解説

ギリシア神話

ぎりしあしんわ

紀元前8世紀の作品とされるホメロスの二大叙事詩『イリアス』と『オデュッセイア』、およびこれらとほぼ同時代のヘシオドスの『神統記』『仕事と日々』を嚆矢(こうし)とする、現存の古代ギリシア文学に物語られ、美術に表されて伝えられた神話。古代ローマの神話も、ゼウスをユピテル、ヘラをユノ、アテネをミネルバというように、神名をラテン語にかえた程度にすぎず、大部分はギリシア神話の翻案か、再説されたものである。通常はギリシア・ローマ神話として一括され、ギリシア神話の一部として取り扱われている。ギリシア神話は、世界の神話のなかでも内容の豊富さにおいて際だっており、文学的価値においても傑出している。とくに欧米人の発想の源泉として、聖書とともに文学、芸術などに多くの主題を提供してきたため、欧米文化を理解するためには、ギリシア神話の知識を欠くことができない。

[吉田敦彦]

成立

ギリシア神話の起源は、ホメロスやヘシオドスの時代よりもずっと古くにさかのぼる。シュリーマンに始まる考古学的発掘により、紀元前二千年紀にギリシアとクレタ島、および小アジア北西海岸の古代都市で栄えていた青銅器文明の実態が明らかにされたが、ギリシア神話のなかには、この文明の様相がいろいろな点で如実に反映されている。また近年、ミケーネ文明の時代にクレタ島とギリシア本土でギリシア語を記すのに用いられていた文字が解読され、ギリシア神話のなかのもっともおもだった神々の多くが、当時すでに祭祀(さいし)を受けていたという事実も判明した。しかも、ホメロスの詩に用いられている独特の言語と作詩法は、即興的に吟唱、暗唱するのにきわめて高い完成度に達しており、その背後には多くの世代にわたる叙事詩人たちの活動があったと推定される。つまり、現存するギリシア神話は、ホメロスやヘシオドスらによってつくりだされたものではなく、すでにミケーネ時代に原形が形成され、文学作品に書き留められて、おもに叙事詩として口承されたことが確実と思われる。

ギリシア語を話す民族が初めてギリシア本土に上陸したのは、さらに古く前三千年紀末葉のことであったと考えられ、彼らはインド・ヨーロッパ語族に属するギリシア語とともに、すでに原住地で形成されていた神話をもって移住してきたと考えられる。ギリシア神話には、その先住民の神話の影響が大幅に取り入れられたと思われる。そのうえ、ミケーネ文明はクレタ島のミノア文明の強い影響を受けて生まれており、エジプトやヒッタイト、フェニキアなど、当時東地中海域に栄えていたオリエント諸文明を介して、さらにメソポタミアの文化からも間接的影響を受けていたと考えられる。事実、人類の始祖デウカリオンとその妻ピラの時代におこったとされている洪水の話は、メソポタミアの『ギルガメシュ物語』の有名な大洪水の話に酷似しており、ヒッタイト神話のなかには、ウラノス、クロノス、ゼウスの3代にわたる血なまぐさい天上の王の交代争闘の話とかなりよく似た物語が発見されている。つまり、ミケーネ時代に成立したと目されるギリシア神話の原形は、前三千年紀末葉に持ち込まれた、ユーラシアのステップ地帯を原郷とするインド・ヨーロッパ諸族の共通文化に由来する神話が、風土と生活の変化に適応しながら混淆(こんこう)と変化を遂げたものと考えられる。

[吉田敦彦]

特徴

しかし、そのような混淆と変化によっても、インド・ヨーロッパ諸族神話の構造と要素は消滅しておらず、かなり明瞭(めいりょう)な痕跡(こんせき)をとどめている。たとえば英雄ヘラクレスとインド神話のインドラやゲルマン神話のトールとの間、またゼウスの双子の息子のカストルとポリデウケス(ディオスクロイ)とインド神話の兄弟神アシュビンとの間には、かなりの類似がみられる。また有名な「パリスの審判」の話では、ヘラとアテネとアフロディテのうちでもっとも美しい女神を選ぶことをゼウスから求められたトロヤの王子パリスは、ヘラからアジアの支配を、アテネから戦闘に勝つことができる武勇を、アフロディテから世界一の美女を妻に与えることを贈り物として約束された。そこでパリスは、世界一の美女ヘレネと結婚したいがため、アフロディテをもっとも美しいと判定する。この選択の結果、彼はトロヤ戦争とトロヤの破滅を自らの手で招くことになった。つまりパリスは、自分とトロヤのためにアフロディテの庇護(ひご)を確保したものの、アフロディテより上位の2女神を怒らせ敵にしてしまったわけである。

この話の構成には、フランスの比較神話学者G・デュメジルが指摘しているように、インド・ヨーロッパ諸族神話に共通してみられる独特の世界観が反映されている。つまり、デュメジルによって三機能体系とよばれているこのインド・ヨーロッパ諸族の世界観によれば、アフロディテのつかさどる美や愛欲の機能は、王権と宗教に関係する機能(=ヘラ)、および戦闘の機能(=アテネ)とともに、世界の秩序維持のために肝要な機能とされたが、他の2機能より下位のものとみなされた。同様に『イリアス』のなかでも、アフロディテがトロヤ側に、ヘラとアテネがギリシア側に異常なほど熱心に味方して抗争するようすが歌われている。このように上位2機能と、デュメジルのいう第三機能との間の角逐を主題とする話は、インド、イラン、ゲルマン、ケルト、古代ローマなど、おもなインド・ヨーロッパ諸族神話のほとんどに共通してみいだされるもので、もともとインド・ヨーロッパ諸族神話の重要な特徴の一つを構成していたと思われる。

[吉田敦彦]

伝承

ギリシア神話は、ホメロスやヘシオドスに歌われたのち、『ホメロス賛歌』として伝えられている詩や、ピンダロスの競技勝利歌、その他の叙情詩に歌われ、古典期のアテネではアイスキロス、ソフォクレス、エウリピデスの三大悲劇詩人に題材を提供し、彼らによってわれわれの知るものに近い形に完成された。陶器絵や神殿の彫刻などのギリシア美術の作品も、ギリシア神話を伝える資料として重要な価値と意味をもっている。ヘレニズム時代には、とくにアレクサンドリアで、テオクリトスやリコプロン、ロドスのアポロニオスらによって衒学(げんがく)的な神話詩が数多くつくられ、アポロドロス作として伝わる『ビブリオテケ』のような、ギリシア神話の全体を標準的に概説したような書物も著された。これら古代ギリシアの文学と美術のほかに、ギリシア神話はウェルギリウスやオウィディウスらのラテン文学の作品でも詳しく取り扱われ、さらに12世紀のビザンティンの古典学者エウスタティオスやツェツェスらの著作のなかでも取り上げられている。欧米人のギリシア神話に関する知識は、一般にはオウィディウスに代表されるラテン文学の作品をおもな典拠としてきた。そのため、欧米の文学や美術に出てくるギリシア神話の神々や英雄たちは、ほとんどユピテルとかヘルクレスなど、ラテン語名に基づいた名でよばれている。

[吉田敦彦]

神々の誕生

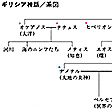

原古、混沌(こんとん)の深淵(しんえん)カオスに王として最初に君臨したのは、天空ウラノスである。彼は母である大地ガイアと結婚し、まずティタンという男女6柱ずつあわせて12柱の神々をもうけた。さらに2組の三つ子の怪物たちを生むが、ウラノスはこれら異形の子供たちを嫌って、生まれるとすぐにガイアの胎内に戻してしまった。怒ったガイアは、アダマスという特別頑丈な金属を発生させて大きな鎌(かま)をつくり、ティタンたちの末弟クロノスにウラノスの性器を切り取らせた。

去勢された父にかわって天上の王位についたクロノスは、姉のレアと結婚し、炉の女神で処女神のヘスティアを生む。さらに、豊穣(ほうじょう)と農業の女神デメテル、末弟ゼウスの正妻となりオリンポスの女王の位につくヘラ、冥府(めいふ)の王となるハデス、海の王となるポセイドンが次々に誕生した。息子たちに王位を奪われるという預言を信じたクロノスは、これらの子供たちを次々に飲み込んでしまう。だが最後に生まれたゼウスだけは、ガイアの助言によりクレタ島に隠されて育てられ、成長するとクロノスに吐き薬を飲ませて兄と姉たちを助けた。そして、兄たちと協力してオリンポス山上に集結し、クロノスとティタンたちに対し戦いを開始した。ティタノマキアとよばれるこの戦闘は10年間続いたが、やがてゼウスたちの勝利に終わり、クロノスらを地底の暗黒界タルタロスに幽閉してしまった。

[吉田敦彦]

ゼウスとオリンポスの神々

天上の王となったゼウスは、神々にそれぞれの地位と職分を定め、自らはまず知恵の女神メティスと結婚した。メティスは女児に恵まれるが、次に男児が生まれ、その子はゼウスの王位を奪うことになるとのガイアの預言から、ゼウスはすでに妊娠していたメティスを腹の中に飲み込んでしまう。ところが胎児はそのまま成育し、やがて甲冑(かっちゅう)を着けて槍(やり)と楯(たて)を持ったアテネが、雄たけびをあげながらゼウスの頭のてっぺんから飛び出した。戦いの女神であり、技術万般の神でもあるアテネは永遠に処女で、アテネ市の守護女神として名高い。

ゼウスはこのほかに、ティタンの一人で掟(おきて)の女神テミス、姉のデメテル、さらに記憶の女神ムネモシネなどとの間にも多くの神々をもうけた。ゼウスがティタンのコイオスの娘レト女神を愛人にして、彼女に男女の双子を懐妊させたとき、彼はすでにヘラと結婚していた。レトに嫉妬(しっと)したヘラは、世界中の土地に対し、レトに分娩(ぶんべん)の場所を提供してはならないと命令したため、レトは臨月の腹を抱えて難渋した。しかし最後に、当時はまだ海面に漂う岩塊で、土地の数に入らなかったために、ヘラの禁令を受けていなかったデロス島に頼み込み、アルテミスとアポロンを出産することができた。その結果、アポロン誕生の聖地となったデロス島は、ギリシア世界の中心にあたるエーゲ海上のキクラデス諸島の真ん中に固定された。アポロンは音楽の神でもあり、医神アスクレピオスの父である。彼は、人間と都市のあらゆる病に治癒をもたらす救い主的医神でもあった反面、弓矢の神であり、彼の矢が人間に向かって放たれると、死を招く疫病の矢になると信じられた。潔癖な処女神アルテミスは、処女のニンフたちを率いて山野で狩りにふけるが、同時に野獣の守護神でもあり、人間の子供の誕生と成長にも加護を垂れると信じられた。のちにアポロンは太陽神、アルテミスは月の女神とみなされるようになるが、もともとのギリシア神話の太陽神はヘリオス、月の女神はセレネで、曙(あけぼの)の女神エオスとともにティタンのヒペリオンの子とされていた。

ゼウスはヘラとの間に青春の女神ヘベと、お産の女神エイレイテイア、それに殺戮(さつりく)と流血を好む残忍な戦神アレスをもうけた。ゼウスは人間の女にも多くの子を生ませるが、そのなかで例外的に有力神の地位を得たのが、ディオニソスとヘラクレスである。ヘラクレスは、人間の女から生まれた他の息子たちと同様、可死の人間の英雄として母のアルクメネから生まれた。しかし、ヘラの執拗(しつよう)な迫害によって筆舌に尽くせぬ苦しみをなめさせられながらも、その艱難(かんなん)に耐え、12の功業をはじめとする無数の超人的偉業を達成して、不死の神にふさわしい器量の持ち主であることを証明した。彼は最後には、からだ中を猛毒に冒され、苦悶(くもん)しながらもオイタ山の頂上に薪(たきぎ)の山を築かせてその上で焼け死ぬ。だが、そのときゼウスから受けた彼の神性は、燃えた肉体から解放されて天に昇り、ゼウスのとりなしによってヘラとも和解し、ヘベと結婚してオリンポスの主神たちの列に加えられた。

ゼウス、ヘラ、ポセイドン、ヘスティア、デメテル、アテネ、アポロン、アルテミス、アレス、ヘファイストス、ヘルメスとともに、オリンポス十二神の一つに数えられる美と愛の女神アフロディテは、一伝によれば、ディオネ女神から生まれたゼウスの娘である。しかし、彼女はウラノスの娘で、海に投げ捨てられたウラノスの男根からわいて出た泡の中で生まれ、キプロス島に上陸してオリンポスに行き、神々の仲間に加わったとする伝えもある。ある神話によれば、彼女はヘファイストスと結婚させられたが、醜男(ぶおとこ)の夫を嫌って、たくましいアレスと密通を重ねた。後の神話では、愛神エロスはこの不義によって生まれたアフロディテの息子とみなされるようになった。古い神話でのエロスは、原初にカオスに続いて発生した最古の神格の一つであったが、アフロディテが誕生すると、自ら進んで彼女に随従するようになったとされている。

[吉田敦彦]

人類の発生

最古の人類は、クロノスがまだ天上の王であった時代に発生した黄金の種族で、労苦も災いも知らず、不老のまま宴会の悦楽のみにふけって暮らすことができた。彼らがまるで眠るように安らかに死に絶えると、こんどは傲慢(ごうまん)で不敬虔(けいけん)な銀と青銅の種族が出現した。戦闘ばかりに熱中し、ほかになんの関心ももたなかった青銅の種族が、ゼウスのおこした大洪水によって滅ぼされたあとに生じたのが、神話に活躍を物語られている半神的英雄たちの種族である。そしてこの種族が死に絶えたのちに、現在の鉄の種族である人類が発生した。

いまの人類は、あらゆる種類の災いに苦しめられ、つかのまの生を生きなければならない。それは、ティタンのイアペトスの息子プロメテウスが、ゼウスを欺いて天から火を盗み、人間に与えてしまったことへの怒りに原点がある。ゼウスは神々に命じて、最初の人間の女パンドラをつくらせ、プロメテウスの弟で愚か者のエピメテウスに嫁がせた。さらにヘルメスにより、破廉恥(はれんち)な心と盗人の性質を入れられたパンドラの後裔(こうえい)の女たちの種族が発生し、これと結婚して、嘘(うそ)と貪欲(どんよく)に悩まされながら暮らすことが、人間の男の運命と決められた。そのうえパンドラは、夫の家でみつけた甕(かめ)の蓋(ふた)をとり、それまで中に封じ込められていたあらゆる災いを外に飛び出させてしまった。その結果、人間は以後もろもろの災いに絶えず外側から脅かされながら、内部からは希望によって鼓舞されると同時に、欺かれて生きていかなければならなくなった。

英雄の種族の人類は、ゼウスによって定められた運命をすでに負わされて大洪水のあと地上に発生した。それゆえ、この運命の過酷さに耐え、多くの輝かしい偉業を成し遂げた彼らの活躍の物語は、古代ギリシア人にとって生き方の指針を示す、大きな意味をもったのである。

[吉田敦彦]

『高津春繁著『ギリシア・ローマ神話辞典』(1960・岩波書店)』▽『吉田敦彦著『ギリシア・ローマの神話』(1982・筑摩書房)』▽『G・S・カーク著、辻村誠三他訳『ギリシア神話の本質』(1980・法政大学出版局)』▽『ルネ・マルタン監修、松村一男訳『図説 ギリシア・ローマ神話文化事典』(1997・原書房)』▽『M・マクローン著、甲斐明子、大津哲子訳『ギリシア・ローマ神話』(2000・創元社)』▽『呉茂一著『ギリシア神話』上下(新潮文庫)』▽『T・ブルフィンチ著、野上弥生子訳『ギリシア・ローマ神話』(岩波文庫)』▽『T・ブルフィンチ著、佐渡谷重信訳『ギリシア神話と英雄伝説』上下(講談社学術文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「ギリシア神話」の意味・わかりやすい解説

ギリシア神話 (ギリシアしんわ)

神話をもたない,ないしは過去にもたなかった民族は考えられず,実際,世界のいたるところに神話は見出され,記録され,現在のわれわれは書物の形で容易にそれらに接することができる。それら多数の神話体系のうちにあっても,ギリシア神話は特別な地歩を占めている。一つにはそれ自体の豊かな内容のゆえに,ついでは後世に与えた影響の大きさのゆえにである。伝存のギリシア神話は遠大な宇宙草創をはじめ,神々の誕生,英雄たちについての深刻荘重な,ときに軽妙華麗な,実に多彩な物語を含み,その間に多くの異伝異説を許容しながら大きな統一性を保っている。ついでその及ぼした影響についてみれば,まずギリシア文化そのものにおいて,およそそのすべての文化的達成の母胎であったことが指摘できる。古代ギリシア文学はホメロスとヘシオドスとの圧倒的影響下にあるが,これら両人の創造の前提はほかならぬ神話であった。壮大な神殿は神話に活躍する神々の住居であり,彫刻は神像の描出に始まった。ギリシアに独特な絵画ともいえる壺絵もそのモティーフを神話伝説に仰いだし,哲学も先行する神話との批判的対決を通して形成されていったと言えよう。ギリシア文化そのもののうちでこうした創造的な働きをなしたギリシア神話は,ギリシア民族のもとを離れてさらに後世に生きのびた。ローマ人はギリシアの神々についての物語を相似たローマの神々の上に引き移すことで,そっくりこれを受け入れて,やはり文学,造形芸術の糧としたし,後のヨーロッパは大小さまざまな規模のルネサンスによって,このギリシア・ローマ神話を受け取った。その伝統の強大さの証の一つは現代西欧諸語で〈神話〉を表す言葉はことごとくギリシア語のミュトスmythosに由来することにうかがい知れる。われわれの〈神話〉の語も近代西洋語を通してのミュトスの翻訳語にほかならない。

このようにギリシアは後世に神話という言葉と概念と,さらに豊かな実例とを伝えている。

資料

宗教的聖典の類を欠く古代ギリシアの神話伝説を伝えているのは,一には文学とみなされているもので,ほぼ年代順に次のごときものである。ギリシア最古の文献でもあるホメロスの叙事詩《イーリアス》《オデュッセイア》。ついで神々の系譜の総合的整序の企てともいうべきヘシオドスの《神統記》と《農と暦(仕事と日々)》。諸神に捧げられた《ホメロス賛歌》。壊滅を免れた抒情詩ではピンダロスとバッキュリデスの作品が重要である。アテナイの悲劇作品はほとんどが神話伝説を取り扱い,多くの物語の細部を発展させつつ伝えている。ヘロドトスの歴史書,時代は下るがパウサニアスの《ギリシア案内記》はときに貴重な地方的神話伝説を伝えてくれる。神話を主題的に総合して語ったものにアポロドロスの《ギリシア神話》がある。先述の経緯で,ローマの作家も資料として無視しえない。ウェルギリウス,ホラティウスの作品,とくに,オウィディウスの《転身物語》はローマ的変質も大きいが,後に及ぼした影響も大きい。また中世ビザンティン時代の学者によりなされた,古代の書物の要約,抜粋も重要な資料となる。そのほか,神話伝説にモティーフを仰いだ壺絵も,ときには文学からは知りえない場面を伝えている。

形成過程

このような資料によって知られる膨大なギリシア神話が一時に成ったものでないことは言うまでもない。複雑な要素がからみ合い,長い歴史的過程を経て形成されたものである。インド・ヨーロッパ語族に属するギリシア人が,前2千年紀の初めに北方よりギリシアの地に入ってきたとき,その地中海世界にはすでに高度なクレタ文明が栄えていた。彼らはこの先進文明を吸収しつつ前15ないし前14世紀には独自の文化を築き上げた。これがミュケナイ文明である。ミュケナイ文明がわれわれが知るギリシア文化として蘇生するためには,前12世紀から始まる新しいギリシア人の移入によって引き起こされた400年ほどの動乱の時代をかいくぐらねばならなかったが,こうした歴史的経過からも予測されるように,ギリシア神話にも大別して,北方より持ち来たったインド・ヨーロッパ的要素,地中海先住民に由来する要素,文化形成途上にオリエントとりわけ西アジアなどから取り入れられた要素の三つが指摘される。こうした諸要素が混交しギリシア神話の枠組みが形成されたのは,かのミュケナイ時代のことと考えられている。神話の中で重要な地名は歴史時代より,むしろミュケナイ時代の勢力配置に符合するし,また,この時代末期の粘土板文書である線文字Bが近年解読され,一番遅くギリシアに到来したと考えられてきたディオニュソス神を含む主要な神々の名がそこに読み取られたからである。ところで神名についてみると,いわゆるオリュンポス十二神のうちで現在確実にインド・ヨーロッパ語として解釈できるのは〈日中の光〉〈大空〉を意味する語に由来するゼウスだけであり,いかにもギリシア的な光明神アポロンさえギリシア語としては解釈できず,したがって大方の神名は先住民より受け取ったものと考えざるをえない。まとまった物語を見ても,デウカリオン夫婦を除く全人類を滅亡させた大洪水神話は〈ノアの方舟〉と同工異曲であって,地理的条件からギリシア本来のものとは考えられず,やはりメソポタミア起源であろう。またウラノス-クロノス-ゼウスの3代にわたる神界覇権推移の神話はミュケナイ時代とほぼ同時代のヒッタイトやウガリトの資料からも伝えられており,その東方起源が知られる。符節を合わせたこの物語は同時に相違点も際立たせる。ギリシア版の物語では終始女神ガイア(大地)が大きな役を演じ,天地開闢(かいびやく)の神話という性格をとどめているのに対し,男神だけで繰り広げられるヒッタイト版の物語は政治的宮廷革命劇にほかならない。ともあれギリシアは,とりわけ神話・宗教の領域で先進文化圏の甚大な影響を受けていたことはまちがいない。〈ギリシア人はバルバロイから受け取ったものを,よりみごとな完成にもたらした〉とギリシア人自身が記している。

概要

ギリシア神話はその内容に従って,普通神々についての神話と英雄についての物語とに二分される。前者には(1)宇宙の生成,(2)神々の誕生と神界の秩序確立,(3)人類の出現と神々との関係についての物語などがはいる。後者は英雄たちによる最大の共同事業といえるトロイア戦争をくぎりとして,(4)古い時代の英雄たちと,(5)新しい時代の英雄たちの物語とに便宜上分けることができよう。以下においてはこの順序に従って荒筋だけを問題点とともに紹介する。

宇宙の生成

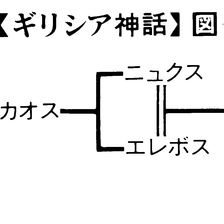

幾種かの宇宙生成神話が伝えられるうちで,もっとも規範的なのはヘシオドスの語るもので,ここでは神々も宇宙も生まれ出てくるものと構想される。最初は空虚を意味するカオスが,ついでガイア(大地)とその奥底なるタルタロスが,さらにいわばいっさいの生成の根源力としてエロスが生じた。カオス(中性名詞)からは形なきものどものエレボスErebos(闇)とニュクスNyx(夜)とが,そして夜から輝く上天の気アイテルAithērとヘメラHēmera(昼)とが生まれる。他方ガイア(女性名詞)はひとりでウラノス(天,男性名詞)を生む。大地と天とにより両性生殖が始まり,すべての神々と人間との元初となる。すなわち大地は天に添寝してクロノスを含む6人の男神と6人の女神とを生む。これがティタン神族である。ところが天は子を憎み,大地の奥処に隠して出ることを許さない。苦悶したガイアは末子クロノスに勧め,鎌で天父の男根を切断せしめた。肉片は海に落ち,まわりに泡(アフロス)が生じ,そのただなかから愛の女神アフロディテが生まれた。これは神話にしばしば見られる語源俗解だが,海からのこの女神の誕生はその本性にもふさわしい。ウラノスの呪いとともに天界の主権は子クロノスに移る。彼は姉レアを妻としてヘラを含む3人の女神と3男神ハデス,ポセイドン,ゼウスを生む。彼らはいずれもオリュンポス十二神に数えられる。ところがクロノスも覇権が子によって奪われることを恐れ,次々と子どもを自分の体内に呑みこむ。だが母の計略によりひとり難をまぬがれたゼウスは成長し,クロノスの腹の中から兄姉を吐き出させ,ここに父の一族ティタンたちとの戦争が開始される。彼は苦戦の末ティタン族を天界から追放し,覇権を確立することができた。ホメロスが語る世界の3分割つまりゼウスは天,ポセイドンが海,ハデスが下界を支配領域と決定したのはこの時のことであろう。

神界秩序の確立

天界の新支配者ゼウスは多数の女神との間に次の世代の神々をもうけ,各自に権能を定める。まず思慮の女神メティスMētisを妻とした。女神がアテナを出産しようとしていたおり,メティスがゼウスにとって代わる有力な神を産む運命にあることを知ったゼウスは,彼女を自分の腹に収めてしまい,アテナを自分の額から生み出した。かくしてゼウスは最高の知恵を体得するとともに,天界の支配は以来揺るぎなく永遠の安きに就く。このように形成された〈神々と人間どもの父〉ゼウスの宇宙的秩序こそギリシア的生がそこで営まれる枠組みにほかならない。ついで彼はテミスThemis(掟)をめとり,ホーライ(季節の女神たち),エウノミエEunomiē(秩序),ディケDikē(正義)などを生む。さらにデメテルによりペルセフォネを,レトによりアポロンとアルテミスとを得,最後にヘラと結婚し,彼女が正妻となる。ゼウスは人間の女との間にも多数の子をもうける。主要なものだけを挙げれば,テーバイの王女セメレSemelēによりディオニュソスを,アルクメネAlkmēnēによりヘラクレス,ダナエDanaēによりペルセウス,エウロペによりミノスを得た。それぞれの場合につき細目と関与者を特徴づける物語が語られている。

人類の出現

人類の誕生についての物語も一つに限らないが,まず依拠すべきはヘシオドスの五つの世代の物語であろう。はじめにオリュンポスの神々は人間どもの黄金の世代を創った。大地はおのずと豊かな実りをもたらし,彼らは何の労苦も知らなかった。この至福の世代を大地が覆ってしまうと,彼らは地上の善きダイモン(霊)となった。次にはるかに劣った銀の世代が創られた。崇神の念を欠くこの世代は滅ぶと,それでも地下の祝福された者どもと呼ばれることになった。3番目の青銅の世代はゼウスが創った。この世代が青銅を武器として互いに戦い合って没すると,4番目には英雄の世代が創られた。彼らは半神とも呼ばれ,もっぱら衰退をたどるかに見えた人類が,ここで幾分もち直したように描かれている。一部はトロイア戦争などで没したが,なかにはゼウスにより〈浄福者の島〉に移され幸福な生を送っている者もある。ゼウスは5番目に鉄の世代を大地に置いた。これが現在の世代で労苦にさいなまれ,あらゆる悪のはびこる時代であるとされる。金属に比せられる世代交代のモティーフは東方起源と考えられているが,鉄の世代の厳しい現実直視,英雄の世代に対する特別な崇敬の念など新たな要素も注目される。しかし人間と神々との関係を規定する神話としては同じヘシオドスやアイスキュロスが伝えるプロメテウス神話がいっそう重要であろう。かつて犠牲獣の配分をめぐって神々と人間どもがいさかいを起こしたとき,プロメテウスが奸智をもって調停を企てた。肉と内臓を胃袋に包んだものと骨を脂肪で覆ったものとに分けゼウスに選ばせた。彼はだまされたふりをして骨の方を選んだので,以来人間たちは神々に祭壇で白い骨を焼くならわしとなった。ところで奸計に立腹したゼウスは人間文化の礎でもある火を与えようとはしなかった。プロメテウスは火を盗み出し人間に与えた。それに気づいたゼウスは工匠神ヘファイストスに命じて粘土から乙女の姿を創らせ,神々皆が贈物をしたところからパンドラ(すべての贈物である女)と名づけた。彼女が下界に持参した甕のふたをあけると,病気,労苦その他の災禍が出て世に広まった。彼女が驚いてふたをしたので希望だけは中にとどまった。この物語は神と人との存在を前提としているように見えるが,両者に何の隔りもなかった状況から,いかに別々の存在となったか,また別々でありながらいかに交通がなされうるかの物語であって,ギリシア人の神観,人間観の基本を語っている。それはピンダロスの言葉で要約すれば〈人間の族と神々の族とは別のもの。だがわれわれはともにひとりの母から生まれて息づいている〉ことになる。

以上の神々の神話はギリシアにおいては英雄の物語と密接にかかわり合う。ヘロス(英雄)とは例えばアキレウスのごとく女神と人間の父との間に生まれた文字どおりの半神でない場合でも,いずれも神々を祖先に仰ぐからである。だが英雄は不死の神とは明確な隔りがあり,その死が語られうる存在者である。そのなかには宗教史的に見るなら,例えばヘレナのようにもともとは神であったと思われる者もいる。こうして英雄たちについての物語は量的にも神々についての神話にはるかに勝るし,質的にも本来の宗教的なもの,昔話的要素,歴史的事実の反映と思われるものなど実に多様である。

古い時代の英雄

系譜上,初期の英雄としてペルセウスの物語を見てみよう。彼はヘラクレスの曾祖父に当たる。アルゴスの王女ダナエが黄金の雨となったゼウスと交わって生んだ息子だが,孫により殺されるとの予言を恐れた祖父により母子は箱にとじ込められて海に流される。セリフォス島に漂着して成人するが,母に恋したその地の王に難題を課せられる。神々の助けにより隠れ頭巾,空飛ぶサンダル,特殊な袋を手に入れて女怪メドゥサの首をはねることができた。この冒険旅行の帰途エチオピアで海の怪物に人身御供としてさし出されたアンドロメダを救い,妻とした。ペルセウスをめぐる物語には昔話的モティーフが顕著であり,ギリシア神話にはまれなグロテスクな要素,奔放な空想性も注目されるが,それとともにギリシアとエチオピア,エジプトとの歴史的交渉の反映も学者により指摘されている。

トロイア戦争以前の英雄のうちではヘラクレスとテセウスとが最大の者であろう。前者はゼウスとアルクメネの息子で,その名は〈ヘラの栄光〉を意味し,彼の全業績はゼウス-ヘラをめぐる神話と深い関係にある。彼はもともとはアルゴスの英雄であったものがしだいに全ギリシア的崇拝を受けるように成長したと思われる。その過程でさまざまな,ときに矛盾する話がつけ加えられた。有名な12功業とかオリュンピア競技会創設といった人間文化に恩恵的な仕事が語られる反面,ささいな原因から人を殺し,色欲,飲食欲に抑制のきかぬ野性人の側面をも見せる。半神として生まれ,最期は生きながらみずからの意志で火葬に付され,オリュンポスに迎えられ神となった点も特異である。彼と同時代に活躍し,その姿を模し,張り合って形成されていったのがテセウスで,アテナイの国民的英雄であった。彼についてはヘラクレス流の怪物退治のほか,歴史的事件の反映と目される物語が多い。クレタ島のミノタウロス退治の話はアテナイのクレタ隷属とそれからの解放を推測させるし,いわゆるシュノイキスモス(集住)によりアテナイを主都とする国の形成,パンアテナイア祭その他の行事の創設が彼の治績に数えられている。

新しい時代の英雄

ギリシア英雄伝説は〈カリュドンの猪狩〉とか〈アルゴナウティカ〉などのように大勢の英雄たちを糾合するいくつかの共同事業を伝えている。それによって独立した多くの家系に属する英雄たちのだいたいの相対的年代をわれわれは推し量ることができるわけである。こうした共同事業の最大にして英雄時代の掉尾(とうび)を飾るできごとがトロイア戦争であった。ダーダネルス海峡に面する小アジアの都市トロイア(イリオンともいう)の王子パリスがスパルタ王メネラオスの留守に王妃ヘレナをかどわかし自国に連れ帰ったことから,メネラオスの兄ミュケナイ王アガメムノンがギリシアの英雄たちを糾合,大遠征軍をおこす。10年にわたる攻囲戦の後,木馬の計略によってさしものトロイアも落城し,ヘレナは連れ戻された。このできごとについては,その発端から英雄たちの後日譚に至る細目を語る〈叙事詩圏〉があった。ホメロス作と伝える《イーリアス》と《オデュッセイア》はそのうちの二大雄編である。なお歴史時代のギリシア人は自分たちを英雄時代の後継者とみなしており,トゥキュディデスのような冷厳な歴史家も,ホメロスの語る細目はともかくとして,トロイア戦争は歴史上の事件と考えていた。19世紀末のシュリーマンによるトロイア,ミュケナイの遺跡の発掘以後はホメロスの物語の中核に歴史的なできごとのあったことが大方認められている。ギリシア英雄伝説はトロイア戦争に参加した英雄たちの1代または2代後を下限として終わる。これは前12世紀ドリス人の侵入によりミュケナイ文明が崩壊し,いわゆる暗黒時代に移行するギリシア史の動向と符節を合わせるものである。

後世とのかかわり

ギリシア神話と後世とのかかわりは二つのレベルで考えられよう。一つは芸術上の影響であり,今一つは神話学の対象としてのものである。西欧世界の全面的なキリスト教化によって,ギリシア神話の神々は宗教的崇拝の対象としては死滅するが,前掲資料にとどめられた彼らの形姿はさらに後世に生きのび,とくにルネサンス以降は現在に至るまで文学,美術,音楽の分野で創造的な影響を及ぼしつづけている。ごく一部のとくに顕著な例にとどめるが,美術ではボッティチェリ,ティツィアーノ,ルーベンス,ベルニーニ,文学ではダンテ,ミルトン,ラシーヌ,ゲーテ,現代ではサルトル,コクトー,T.S.エリオットを,音楽ではグルック,ベートーベン,オッフェンバック,R.シュトラウスを挙げることができよう。

ギリシア神話についての解釈もギリシア自身に始まる。前6世紀の自然哲学者クセノファネスはその擬人観を批判したし,同じ世紀のテアゲネスTheagenēsは神々を擬人化された自然力または倫理的原理とみなすことで神々の栄誉を救おうとした。寓意的解釈の濫觴(らんしよう)であった。今一つの有力な神話の合理的解釈であるエウヘメリズムeuhemerismもヘレニズム時代のギリシア人エウヘメロスEuhēmerosに由来する。神々といっても,もとは有力な事績を残した人物にすぎなかったとするこのエウヘメリズムは,後のキリスト教教父たちが異教の神々をおとしめるかっこうの武器となったものであった。神話研究の萌芽はこのようにギリシア自体にあって,以来長い歴史のうちにさまざまな理論が提示されてきたが,神話を神話の地平で,つまり宗教的な現象として取り扱う視点が開かれてきたのはやっと19世紀のロマン主義の時代,とりわけシェリングにおいてのことであった。以来,神話の意味はますます見直され,単なる未開心性の発現とか,芸術的空想力の所産としてはすまされなくなった。ギリシア神話へのアプローチは現在も多様であるが,人類学民族学的研究,デュメジルの印欧比較神話学,ユング流深層心理学の立場,W.F.オットーの文献学的解釈,それらはそれぞれに神話のうちに自然,人間本性,人間集団についての大きな真実の現れを認めようとするのであって,今日ほど真摯(しんし)な関心が神話に寄せられた時代はなかったと言えよう。

執筆者:辻村 誠三

ギリシア・ローマ神話の美術表現

文字に記された最古のギリシア神話は,ホメロスの叙事詩《イーリアス》と《オデュッセイア》である。ホメロスにおいて,すでに神々は人間の姿をもったものとして現れているが,それ以来古代ギリシアの歴史を通じて,神々の物語である神話や神と人との間に生まれた半神である英雄の伝説は,数多の詩人,哲学者,劇作家などにより補足され改作されてきた。さらにローマ時代に至って,それらがローマ固有の神話との相互の影響や統合によって大きく変化したことはいうまでもない。

このように定本をもたなかった神話や英雄伝説の解釈者として,ギリシア・ローマの造形芸術は,著述と同等あるいはそれ以上の役割を果たした。まず幾何学様式の壺絵(前8世紀中葉)に英雄の姿が描かれるようになったのを初めとして,少なくともヘレニズム期に至るまでのギリシア美術の作例の圧倒的多数が,神々や英雄の物語を表していた。ギリシア美術に関して留意すべきは,神話や英雄伝説の美術としての表現がつねにギリシア人の宗教感情に結びついており,単に物語の絵解きや純粋に審美的な鑑賞の対象ではなかったという点である。われわれはキリスト教や仏教に親しんでいるために,往々にして人間的な性格を備えたギリシアの神々に神性を認めず,また近世・近代における古典古代の美術の〈復活〉がその形式的局面に重点をおくものであったために,ギリシア美術を造形的にのみ鑑賞しがちなのである。

もっとも,すでに古代において神話の解釈に絶対的規準はなく,ことに古代末期になると神話や英雄伝説の解釈に明白に幾つかのレベルが生じてくる。そしてそのような異なるレベルの解釈が後世に受け継がれたため,神話や英雄伝説を表す造形芸術が呈示しうる意味の範囲もまた,中世以降いっそう複雑化したといえよう。異なるレベルの神話解釈としては次の三つがセズネックによって指摘されている。第1は,神々や英雄は人類の過去の歴史に実在した支配者たちで,同時代の人々の盲目的崇拝によって神格化されたとする説(歴史的伝統),第2は,神々や英雄を宇宙の諸力,すなわち星々や黄道十二宮が地上に及ぼすと考えられていた力と同一視する説(自然的伝統),そして第3は,神々や英雄を美徳,悪徳,真理などの抽象的観念の寓意(アレゴリー)と考える説(道徳的伝統)である。この三者の総合として百科全書的伝統がある。

このような弾力的解釈のために,古代の神々や英雄は中世を通じてキリスト教文明と密接に絡み合い,ルネサンス以降に継承された。とはいえ,中世において諸概念の媒介物の働きをしていた神々や英雄は,長い伝承の経過のうちにしばしば古代におけるそれとはまったく異なった外見的特質をもつものになった。そのため,古代の伝統をもっぱら形式的な見地からのみ考察する傾向にあった近代美術史学においては,ギリシア・ローマの神々や英雄はその古典的な形姿を失うと同時に消滅したものとみなされ,そしてそのゆえにこそルネサンスにおける異教神話の〈復活〉が主張されたのである。ところが,20世紀に入ってワールブルク研究所周辺の研究者たちによって,古代の神々や英雄が中世の天文学,占星術,神話学の無数の写本の中で姿を変えて生き残っていたことが論証され,神話美術の研究に新局面を開いた。

ルネサンス期になって急速に増加する,古代の神話や英雄伝説に題材をとった美術においては,神々や英雄は古代にもっていた外見をいちおう取り戻してはいるが,本質的には先にあげた三つの神話解釈の粋内にある作例が多い。たとえばフェラーラのスキファノイア宮殿のフレスコ(コッサ画,1470ころ)にはギリシアの神々が黄道十二宮や一年の各月との関連において描かれているし(自然的伝統),マンテーニャはイザベラ・デステのための作品《徳の勝利》(1502)において,ビーナス(ウェヌス)を打ち負かすミネルウァの姿を借りて悪徳に対する知恵の勝利という中世のプシュコマキアpsychomachiaの伝統をひく主題を描いている(道徳的伝統)。さらに1500年代のイタリアで制作された本格的な神話画であるボッティチェリの一連の作品(《春》《ビーナスの誕生》《パラスとケンタウロス》など)における人文主義的な寓意も,当時のフィレンツェの新プラトン主義思想を反映していると同時に,神話に教化的な意味を担わせている点では〈道徳的伝統〉の系列に属するともいえよう。

しかし一方で,しだいに純然たる神話的情景も美術の題材になるようになり,1500年ころにはギリシアの神々や英雄の登場する作品はいたるところにみられるようになった。16世紀イタリアでは各種の〈神話提要〉が出版されると同時に,オウィディウスの《転身物語》やボッカッチョの《異教の神々の系譜》などの旧来の神話物語も盛んに読まれた。神々や英雄の持物,身体的特徴などに関する知識が体系化され,美術家は辞書形式の編纂物を参考にして神々や英雄を表現した。反宗教改革期の美術においても神話は全面的に否定されることはなく,その寓意的解釈が流行した。1593年に初版の刊行されたリーパの《イコノロジア》は,異教的イメージに抽象概念を対応させた寓意図像集(エンブレマータ)で広く美術家の用に供された。17世紀にも神話美術は盛んで,ルーベンスは豊かな古典古代の教養をもって,プッサンは古代美術やラフェロに学んだ古典的形式に従って,それぞれ神々や英雄の物語を描いた。さらにルイ14世の時代には,神話は王の栄光をたたえる手段となった。啓蒙主義の時代には神話はつくりごととみなされ,ロココの絵画には神話を人間的な物語として扱う軽妙な表現が目だつ。それに対し,新古典主義の風土の中では神話・伝説は高邁な理想美を表現するための素材となり,ロマン主義芸術においては人間の原初の状態への憧憬という心情が神話への関心の支え手となった。19世紀前半に神話主題を制作して対照的であったのはアングルとドラクロアで,前者は神話の普及版テキストに従って字義的に忠実な古代世界の再現を試み,後者は神話の表面的な意味よりもその本質を絵画的表現に昇華してとらえることに成功した。19,20世紀を通じて,G.モロー,ラファエル前派,ルドン,ルノアールなど,神話主題を手がける芸術家は近代に至るまで途切れることがなかった。これら近代の芸術家による神話表現の特質は,かつての美術でそうであったように神話がその時代の教養人に必要な知識とみなされているのではなく,芸術家をとりまく現実の裏側にある根源的世界を形成するものと考えられている点にあるといえよう。現代美術においては神話的なものの表現はきわめて例外的であり,芸術家の個人的選択によって行われているにすぎない。それは,現代人の抱える思想的課題が,古典古代の神話的イメージを介して表しうる西欧的諸観念によっては取り扱うことのできない,全地球的な広がりをもつものになっている事実と,深くかかわっているといえよう。

→ローマ神話

執筆者:鈴木 杜幾子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ギリシア神話」の意味・わかりやすい解説

ギリシア神話

ギリシアしんわ

Greek mythology

ギリシア神話は,主としてギリシア文学を通して今日までに伝えられている。現存する最古の文学的源泉はホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』で,トロイ戦争前後の事件とオリュンポス山の神々の世界での出来事を中心に描いている。ホメロスとほぼ同時代のヘシオドスの叙事詩『神統紀』と『仕事と日々』には宇宙の起源の物語,代々の支配者である神々の系統,人間の時代の系統,人間の災いの起源,いけにえの儀式の起源が述べられている。『ホメロス賛歌』にも神話が保存されている。抒情詩ではピンダロスの作品に多い。前5世紀の悲劇作家では,アイスキュロス,ソフォクレス,エウリピデスの作品にみられる。ヘレニズム期 (前 323~30) の学者や詩人の著作ではカリマコス,エウヘメロス,ロードスのアポロニオス,ローマ帝国時代の作家ではプルタルコス,パウサニアスの名があげられる。

ギリシアの宗教神話は,神々の起源に関する天地創造の物語や,オリュンポスを支配する最高神ゼウスを頂点とする不死の存在間の内紛の物語などから成り,宗教儀式と結びついていることもある。また,ゼウスと女神たちや人間の女性との情事の物語も含まれており,この結果として若い世代の神や英雄が誕生する。ギリシアの天地創造神話はヘシオドスの『神統紀』に描かれている。ヘシオドスによれば,世界は4人の神,カオス (渾沌) ,ガイア (大地) ,タルタロス (暗黒界) ,エロス (愛) の誕生によってつくられたという。のちにガイアからウラノス (天空) が生れ,その後ガイアとウラノスの息子クロノスが息子のゼウスに追放され,ゼウスが神々のあるじになった。

神々に関する神話には,誕生,怪物やライバルに対する勝利,恋愛,特別な力,祭典や儀式などが描かれている。神々は幅広い力を有していることが多いので,それに応じて神話も複雑である。たとえばアテネの守護神アテナは,戦いの女神でもあり,英雄たちの守護者としても登場する。神々の伝令役ヘルメスは盗人の神としての性質もそなえ,美と愛の女神アフロディテは性愛行為の象徴ともされる。酒神ディオニュソスは狂乱,奇跡,儀式上の死まで結びつけて語られる。一方で,神々の人間的な側面を扱った物語も多い。その典型が『イリアス』で描かれているゼウスと妻のヘラの夫婦げんかの描写である。人気テーマを扱った民話風の物語も,ギリシア神話に加えられている。たとえば,失踪した人間が長い冒険ののちに帰還する話がその例で,英雄オルフェウスが妻のエウリュディケを生者の世界に連れ戻すため黄泉の国に行った物語や,ヘラクレス,オデュッセウス,テセウス (ミノタウロスを殺した英雄) の物語などがあげられる。平凡な男が悪知恵を働かせて非常に危険な賭けに出る話 (オデュッセウスなど) ,超人 (ヘラクレスなど) をだまして利用する物語も,ギリシア神話に繰返し登場する。

ギリシア神話は古代ギリシアの詩や叙事詩,戯曲の源泉となり,哲学者や歴史家にも多大な影響を与えた。ローマ人はギリシア神話をそっくりそのまま自分たちの文学に組込み,ラテン語という言語によって,またオウィディウスの作品によって,のちに中世の想像力の源となった。さらに,後世の再評価や再解釈によって,西洋文明に比類のない大きな影響を与え,その範囲は芸術,文化の主題から科学技術の語彙にまで幅広く及んだ。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「ギリシア神話」の解説

ギリシア神話(ギリシアしんわ)

世界各地の神話のなかで,最も豊富な内容を持ち,また文学的価値が高いことで知られるギリシア人の神話・伝説は,ギリシアの神々のなかに,インド・ヨーロッパ語族に属する原始ギリシア人来住以前の,先住民の神々が含まれていたように,先住民系の要素を混じえ,すでにミケーネ文明の時代にある程度形づくられていた。個々の話の核心には宗教学的・民俗学的に説明される要素があるにしても,ギリシア人の宗教が経典を持たず,神話の自由な解釈を許したゆえに,それらの神話伝承は美しく興味深いものとなった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「ギリシア神話」の解説

ギリシア神話

ギリシアしんわ

前9世紀ごろのホメロス,前7世紀ごろのヘシオドスによって内容が整理され,体系的な神話となったギリシアの神々は,エジプトやインドの神々とくらべて非常に人間的で,豊かな感情や嫉妬 (しつと) ・憎悪などの欠点をもっている。その姿も通常は美しい人間の形をかりている。神話の内容は,宇宙創成の説話から神々の系譜,神々の生活描写,人間生活とのかかわりなど,実に豊富で後世の西洋文芸の題材に生かされ,文化史上の貴重な財産である。神々とともに活躍するヘラクレス・アガメムノンなどの多くのヘロス(Heros,英雄)伝説も重要である。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のギリシア神話の言及

【アポロドロス】より

…著述は多岐にわたるが,(1)トロイア戦争(前1184)から前144年までの歴史を編年体の詩文でつづった《年代記》,(2)合理主義的見地から古代ギリシア宗教を論じた《神論》,(3)古代の文学作品における地理歴史的言及についての批判研究,(4)エピカルモスならびにソフロンの作品注釈,(5)《古語注解》など。彼は《書架》と題する著作でギリシア神話の大成を遂げたとされるが,今日同名の題で伝わる《ギリシア神話》はローマ帝政期の編纂に成るもので,彼の作ではない。しかし古代の詩人・文人の作品を素材として,天地誕生から神々の系譜,英雄たちの事跡を包括的に記述した《ギリシア神話》は,伝存する最も詳細な散文要約であり,またその基本構成の一部はアポロドロス自身にまでさかのぼるものかもしれない。…

【神話】より

…ドイツの民族学者A.E.イェンゼンは,無文字民族の神話に登場するこのような祖先や動物なども,神話の主人公であるという点から,明らかに神の一種と認めねばならぬと主張した。そしてニューギニアのマリンド・アニム族が,神話の祖先たちを指して用いている呼称をそのまま学術用語にして,彼らを〈デマ神Dema‐Gottheit〉と呼び,ギリシア神話などの不死の神々から区別しようと提唱している。デマ神を主人公とする神話は,イェンゼンが指摘したように,熱帯地方でイモとヤシやバナナなどの果樹類を栽培して暮らしている人々の文化に,ことに特徴的な形で共通して見いだされる。…

※「ギリシア神話」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...