精選版 日本国語大辞典 「僧正」の意味・読み・例文・類語

百科事典マイペディア 「僧正」の意味・わかりやすい解説

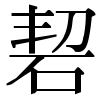

僧正【そうじょう】

→関連項目観勒|僧位|僧官|僧都

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「僧正」の意味・わかりやすい解説

僧正 (そうじょう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「僧正」の意味・わかりやすい解説

僧正

そうじょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の僧正の言及

【僧】より

…仏教が伝来した当初の僧は,ほとんど大陸からの渡来僧だったが,やがて出家者が急増し,624年(推古32)の調査で僧816人,尼569人を数え,651年(白雉2)宮中での一切経読誦のとき僧尼2100余人に達した。政府は増加する僧尼を統制するため,624年早くも僧尼の犯罪に科断権をもつ僧正(そうじよう),僧都(そうず)の設置と,僧尼と諸寺の実態を調査し,これがのちに制度化されて僧綱制(そうごうせい)(僧綱)や僧尼令(そうにりよう)に継承された。僧尼令は僧尼の寺院生活についての禁制と罰則からなり,違犯者は還俗(げんぞく)させられて律によって処断された。…

【僧官】より

…中国においては,北魏の道武帝が皇始年間(396‐397)に法果を道人統に任じたのが,もっとも早い記録であり,後秦でも405年ごろに僧主,悦衆,僧録を置いた。僧官の名称は時代によってさまざまであったが,おおむね南北朝時代には,北朝は道人統の系統をひく沙門統,昭玄統を長官とし,南朝では後秦の制をついで僧正の名称が用いられた。この時代の僧官には,僧尼の裁判を仏教の戒律に従って行うなど,ある程度の自由性が認められていたが,唐代になると俗官が統制にあたり,中央僧官すら久しく置かれなかった。…

【僧綱】より

…仏教界の統制にあたる中央の僧官。624年(推古32)ある僧が斧で祖父をなぐった事件を契機に,百済の僧観勒(かんろく)を僧正(そうじよう),鞍部徳積(くらつくりのとくしやく)を僧都に任じたのが制度的な始まりである。律令制下では僧正,大僧都,少僧都,律師および実務を担当する佐官からなる機構であった。…

※「僧正」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

(そうりやく)を国内僧主に任じたのが,僧正の

(そうりやく)を国内僧主に任じたのが,僧正の