関連語

精選版 日本国語大辞典 「唐花」の意味・読み・例文・類語

から‐はな【唐花】

- 〘 名詞 〙

- [ 一 ] 文様の名。

- ① 中国から渡来した花形の模様。日本では奈良時代から見られ、しだいに和様化していった。花弁は四枚が普通で、五枚、六枚のものもあるが、いずれも先の左右に入隅(いりすみ)があって、先端が三個の丸い突起をなすように見えるのが特徴。実在の花をかたどったものではない。

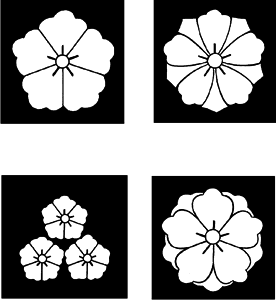

- ② 紋所の名。からはなの文様を紋章としたもの。唐花、八重唐花、剣唐花、蔓(つる)唐花、浮線唐花、六つ唐花、三つ割唐花、三つ盛(もり)唐花、横見唐花、唐花胡蝶(こちょう)、利久唐花など、種類が多い。

唐花@三つ盛唐花@剣唐花@八重唐花

唐花@三つ盛唐花@剣唐花@八重唐花- [初出の実例]「象牙製笄端より一寸ばかり下て唐花の定紋を漆書にしたる両端両面とも四紋ある物」(出典:随筆・守貞漫稿(1837‐53)一〇)

- [ 二 ] 植物の名。

- [ 三 ] ( 空花(からはな)の意か ) 造花の一種。糸を結んでつくった結花(むすびばな)や、料理にかざる薄板製のものなどがある。

普及版 字通 「唐花」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「唐花」の意味・わかりやすい解説

唐花

からはな

中国・唐時代に流行し、その影響を受けてわが国では奈良時代に賞用された花文。蓮花(れんげ)、パルメット、牡丹(ぼたん)など数種の植物モチーフを合成してできあがった華麗な文様である。その構成は、中心部にロゼット形式の花文(蓮花や牡丹を真上からとらえた形式)を置き、その周囲に団扇(だんせん)形の側面形花文を弧線でつないだ花環を二重、三重に巡らし、中心部から外に向かって同心円状にこうした花環が幾重にも広がっていくところに特色がある。主として当代の緯錦(いきん)の文様として使用されたものであり、東京国立博物館保管の「碧地唐花文錦琵琶袋(あおじからはなもんにしきのびわぶくろ)」は、唐花文の規模が大きく、その特色をもっともよく示している代表的な作例の一つである。

[ 村元雄]

村元雄]

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

(らふげつ)に

(らふげつ)に ち

ち

・

・ 桃・

桃・

室に貯へ、火を以て之れを

室に貯へ、火を以て之れを (あたた)む。

(あたた)む。 謂(いはゆる)堂

謂(いはゆる)堂