翻訳|halite

精選版 日本国語大辞典 「岩塩」の意味・読み・例文・類語

がん‐えん【岩塩】

いわ‐しおいはしほ【岩塩】

- 〘 名詞 〙 山中から出る天然結晶の塩。がんえん。やましお。〔鉱物字彙(1890)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「岩塩」の意味・わかりやすい解説

岩塩

がんえん

halite

鉱物名として用いる場合と、これを主成分とする鉱床として用いる場合とがある。鉱物としての岩塩は通常細粒結晶の集合体をなし、これが有利に採掘可能であれば岩塩鉱床となる。

[鞠子 正]

鉱床

岩塩鉱床は、海水または流出口のない湖水の蒸発によって、溶解成分が析出沈殿して生成される蒸発岩として産する。蒸発量が降水量を上回るような乾燥気候であれば、蒸発岩が生成される可能性がある。蒸発岩には現在生成中のものと地質時代に生成されたものとがある。前者は大部分が緯度15~30度の亜熱帯地域に分布するが、赤道高地、極砂漠あるいは中央アジアのような大陸地域にも認められる。後者のもっとも古いものは太古代にさかのぼるが、多くは古生代およびそれ以後に生成されている。

海水または湖水の蒸発によって、最初炭酸カルシウムが沈殿し、硫酸カルシウム、岩塩、カリウム塩、マグネシウム塩の順で続く。岩塩鉱床が生成されるためには、莫大(ばくだい)な量の海水が蒸発する必要がある。たとえば、1000メートルの深さの海が完全に蒸発してできる岩塩層の厚さは、わずか12.9メートルである。岩塩層の厚さは数百メートルに及ぶものもあり、このような厚い岩塩層が生成されるためには、溶解成分を含んだ水の連続的な補給が必要であることがわかる。乾燥気候において、沈殿する鉱物を決定する要因は湿度である。岩塩が沈殿するには湿度が76%以下でなければならず、低緯度の海岸地域の湿度は通常70~80%であるので、岩塩鉱床がよく発達するには、より湿度の低い内陸環境でなければならない。

地質時代生成の大規模な岩塩鉱床には次の二つの成因モデルが提案されている。

(1)閉鎖海盆モデル 海洋の一部が地殻変動あるいは堆積(たいせき)物の充填(じゅうてん)により海洋と絶縁され、大陸中にカスピ海のような塩湖を生じた場合である。乾燥地帯であれば蒸発量が流入河川水の量を超え、塩湖が濃縮し最終的には岩塩鉱床が生成するというモデルで、水の補給量が比較的少ないので生成される岩塩層は薄くなる。沈殿物の層は下から炭酸カルシウム→硫酸カルシウム→岩塩の順序で重なる。

(2)部分開放海盆モデル 海盆が完全に海洋から絶縁されず、海洋への開口部から海水が連続的に供給されるモデルで、蒸発によって濃縮された塩水は新しく供給される海水の下に沈み、開口部の砂州に妨げられて流出することがない。開口部から海盆の奥に向かって塩濃度が次第に上昇するので、同じ方向に炭酸カルシウム→硫酸カルシウム→岩塩という沈殿物の累帯配列を生ずる。供給水量が多いので閉鎖海盆モデルの場合より厚い岩塩層が形成される。

地下深くに存在していた岩塩層が上部に堆積した岩石の重力による圧力で、下から上へ絞り出されるように上方の地層を押し上げながら移動貫入し(このような現象をダイアピリズムdiapirismという)、ドーム状の岩塩鉱床を形成することがあり、この岩塩ドームも採掘の対象となっている。岩塩ドームは石油を胚胎(はいたい)する地質構造をつくるので、大きな関心がもたれている。2002年における世界の塩の生産量(大部分が岩塩)は2億2500万トンで、主要生産国はアメリカ4390万トン、中国3500万トン、ドイツ1570万トン、インド1480万トン、カナダ1300万トン、オーストラリア1000万トン。

[鞠子 正]

鉱物

蒸発岩の構成鉱物として産し、しばしば巨大な鉱床を形成する。時代は古生代から新生代完新世(現世)まであり、時代の新しいものほど鉱物組合せ内容は単純化する傾向にある。共存鉱物として普通のものは、カリ岩塩、石膏(せっこう)、硬石膏などのほか、カリあるいはマグネシウムの硫酸塩、カーナル石をはじめ可溶性塩類鉱物が多い。また火山昇華物として、あるいは各種熱水鉱脈鉱床を構成する石英などの包有物として産し、含塩素重金属二次鉱物の塩素の起源となることもある。スカンジナビア半島で、古い地質時代における中程度の変成度の変成岩中に微量の存在が確認されているが、その由来や生成機構などは未解明のままである。

岩塩層は地層の変形に際しては、他の岩石より変形されやすく、ドーム状の形態をとり、ダイアピール構造とよばれる。古い地質時代の岩塩のなかには青色に着色しているものがある。これは、生存するカリ岩塩中のカリの放射能の影響により、ある時間を超えると着色がおこるといわれており、加熱で消滅する。岩塩とカリ岩塩は一見酷似するが味が異なり、ガラスに挟んで圧迫するとカリ岩塩は流動化し、岩塩は粉末化する。岩塩は数少ない食用鉱物の一つである。

典型的な地層をなす岩塩は日本では産しないが、千葉県館山(たてやま)市那古(なこ)船形付近で、冬の乾燥期に堆積岩の表面に石膏などとともに析出するものは量的にかなり多い。外国ではドイツのシュタッスフルトをはじめ、ポーランドのビエリチカ(ウィーリツカ)の巨大結晶、インド・パンジャーブ州のソートレンジ(岩塩山脈の異名がある)、死海やカスピ海沿岸、北アフリカ、アメリカ西部の塩湖に伴うもの、イタリアのベスビオ火山の昇華物として産するものなどが有名である。

[加藤 昭]

岩塩(データノート)

がんえんでーたのーと

岩塩

英名 halite

化学式 NaCl

少量成分 K

結晶系 等軸

硬度 2

比重 2.17

色 無,白,褐,青

光沢 ガラス

条痕 無

劈開 三方向に完全

その他 水に可溶。モース硬度計提案時の硬度2の基準鉱物

最新 地学事典 「岩塩」の解説

がんえん

岩塩

halite ,rock salt

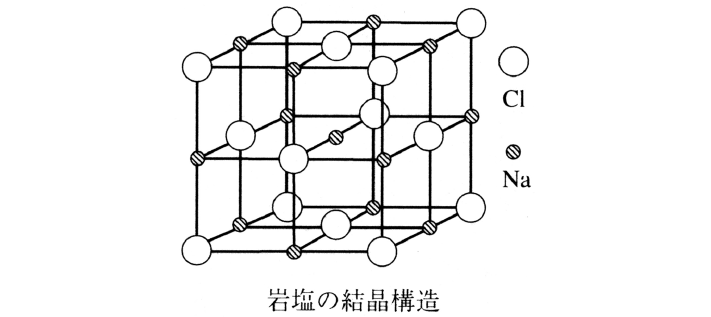

化学組成NaClの鉱物。立方晶系,空間群Fm3m,格子定数a0.5639nm,単位格子中4分子含む。通常立方体,まれに八面体結晶,塊状,まれに柱状産出。劈開{001}完全,断口貝殻状,比較的脆弱,硬度2,比重2.168。ガラス光沢,無色・白・黄・赤・青・紫色,黄・赤は鉄化合物の包有,青・紫は結晶中の遊離Naによると考えられる。薄片中無色,屈折率n1.544。通常NaCl 99%以上,CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2などを微量含有,カリ岩塩(KCl)と同形であるが天然物はKをほとんど含有しない。液体包有物を含有することが多い。海水などの蒸発によってでき,しばしば厚さ数百mの膨大な岩塩層として産出する。パキスタン,中国,ヨーロッパ,米国など各地で産出。食塩・ソーダ工業原料として利用。ギリシア語hals(海)から命名。

執筆者:嶋崎 吉彦

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「岩塩」の意味・わかりやすい解説

岩塩 (がんえん)

rock salt

halite

天然に産する塩化ナトリウムNaClの結晶性固体。結晶は立方晶系に属し,通常は立方体をなす。Na原子とCl原子とは立体格子の隅に交互に配列しており,このような配列は岩塩型構造と呼ばれている。へき開は{001}に完全で,貝殻状にわれることもある。モース硬度2.5,比重2.1~2.6,屈折率1.544。ガラス光沢を有し,無色,白色のほか微量の鉄化合物の含有により赤,青などの色を呈する。潮解性がある。岩塩は乾燥高温の気候条件下で潟湖や大陸の水盆など蒸発作用の卓越する場所で形成される。セッコウなどの塩類を伴う。中国,インド,パキスタン,ロシア,ドイツ,アメリカなどではしばしば数百mの厚さの岩塩層をなす。日本には産しない。世界の塩の需要の2/3は岩塩によって賄われている。

→塩

執筆者:徳岡 隆夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「岩塩」の意味・わかりやすい解説

岩塩【がんえん】

→関連項目カリ岩塩|製塩

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「岩塩」の意味・わかりやすい解説

岩塩

がんえん

halite

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「岩塩」の解説

岩塩

ガンエン

rock salt, halite

塩化ナトリウムの鉱物名.古代海洋が乾こしてできた大洋塩のたい積は世界各地にある.ドイツ中部のシュタッスフルト付近の岩塩鉱床はとくに著名である.この鉱床では19世紀半ばから本格的に開発され,随伴するほかの大洋塩を含む鉱床の成因について,熱力学的に詳細な研究が行われた.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

岩石学辞典 「岩塩」の解説

岩塩

世界大百科事典(旧版)内の岩塩の言及

【塩化ナトリウム】より

…海水中に平均2.8%存在する。岩塩の形で,ヨーロッパ大陸,アメリカ大陸,中国奥地などに大鉱床を形成して産出する。無水塩は無色で,結晶は立方晶系。…

【塩】より

…血圧の調節はかなり複雑であるため,食塩と高血圧との関係は解明しつくされているわけではないが,減塩食は高血圧症に対して,明らかに有効である。

【資源と製法】

塩の資源は,地球上いたるところに存在するが,大別すると,岩塩,天然鹹水(かんすい)などの地下資源と海水資源とに分けられる(図1)。現在,利用されている塩は,地下資源によるものが約2/3,海水資源によるものが約1/3である。…

【リューネブルク】より

…人口6万2225(1980)。10世紀以来岩塩の産地として名高く,塩取引によってリューベックと結ばれ,中世を通じてハンザ都市の中で有力な地位にあった。ブラウンシュワイク・リューネブルク太公国に属したが,高い独立性を保持した。…

※「岩塩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...