デジタル大辞泉

「広沢池」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

ひろさわ‐の‐いけひろさは‥【広沢池】

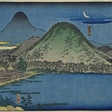

- 京都市右京区嵯峨広沢にある池。周囲約一キロメートル。古来、観月・観桜の名所として知られる。遍照寺の開山、寛朝が洞庭西湖を模して開いたと伝えられる。遍照寺池。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

広沢池

ひろさわのいけ

[現在地名]右京区嵯峨広沢町

音戸山の南麓、大覚寺・大沢池の東にある。東西三町、南北三町、周囲一六町の広さをもつ用水池で、近辺諸村の水田の灌漑用水として使われる。

伝説によると、寛朝僧正が永祚元年(九八九)西北にある朝原山に遍照寺を建立した時に開削された池といわれ、別名遍照寺池ともいう。一方「続日本紀」宝亀七年(七七六)一二月二五日条に「山背国葛野郡人秦忌寸箕造等九十七人」に「朝原忌寸」が賜姓された記事があり、沼沢地であった嵯峨野を開拓した秦氏の支族が、朝原山の名を採って朝原を称したことが知られ、その頃造られたのがこの池ともいう。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

Sponserd by

広沢池 (ひろさわのいけ)

歌枕。京都市右京区嵯峨広沢町にある池。〈ひろさわの僧正〉といわれた寛朝が,989年(永祚1)に池の北西(現在は池の南)に遍照寺を建てたときに開削したというが,実際はそれより早く用水池として開かれたとの考えもある。月の名所として当時から有名。藤原良経の《秋篠月清集》に〈広沢の池におほくの年ふりてなほ月のこる暁の空〉の歌がある。嵯峨野の中央に位置し,嵯峨離宮(現,大覚寺)に近い景勝地である。

執筆者:奥村 恒哉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

広沢池

ひろさわのいけ

京都市西部、右京区の嵯峨野(さがの)にある溜池(ためいけ)。周囲約1キロメートル。付近の水田を灌漑(かんがい)する。989年(永祚1)に宇多(うだ)天皇の孫の寛朝(かんちょう)僧正が遍照寺(へんじょうじ)を創建したとき開削したといわれ、平安時代には月見堂、釣堂などが設けられた。桜並木の長堤が開け、春の桜、秋の観月で知られ、歌枕(うたまくら)として多くの歌に詠まれた。

[織田武雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

広沢池

京都府京都市右京区にある灌漑用溜池。大覚寺・大沢池の東に位置する。寛朝僧正が遍照寺を建立した際に開削したとの説のほか、秦氏が造成したとの説もある。古くからの観月の名所で、多くの和歌に詠まれた。農水省の「ため池百選」に選定されている。池の西側にある観音島は、遍照寺とともに衰退して失われていた島を明治時代に再造設したもので、千手観音の石仏が置かれている。

出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報

Sponserd by

広沢池

ひろさわのいけ

京都市右京区嵯峨にある池。周囲約 1km。宇多天皇の孫寛朝が永祚1 (989) 年遍照寺を建てたときに造った池と伝えられる。南岸の堤にはサクラ並木があり,観月の名所としても有名。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by