精選版 日本国語大辞典 「形成層」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐そう【形成層】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「形成層」の意味・わかりやすい解説

形成層

けいせいそう

高等植物の維管束の木部(もくぶ)と篩部(しぶ)の境界に存在する分裂組織で、木部と篩部の二次組織を形成するため、維管束形成層ともよばれる。厳密にいえば、形成層は分裂能力を保持している1層の細胞である。しかしそれを挟んで内外に隣接する数層の細胞は未分化のため、形成層を区別することが困難な場合が多い。そのため形成層の内外数層をまとめて形成層帯とよぶこともある。

裸子植物や双子葉植物の樹木の茎や根は、形成層の活動により年々肥大成長する。草本双子葉植物の茎では形成層を欠くか、またはその働きが不活発であったり、あるいは活動期間が短いなどの理由で、肥大成長は顕著ではない。シダ植物は一般に形成層を欠くが、古生代の化石種には形成層が存在し巨木となったものもある。単子葉植物も一般に形成層を欠くが、まれに茎の周辺部に形成層をつくり、内方に柔組織や維管束をつくるものがある。

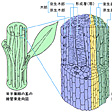

形成層の細胞には縦方向に細長く、また、接線面で上下両端のとがった紡錘形始原細胞と、ほぼ等径的な小形の放射組織始原細胞がある。紡錘形始原細胞は主として接線面で分裂し、内側の細胞は二次木部に、また外側の細胞は二次篩部に分化する。したがって、木部すなわち材は古い部分の外側に新しく付け加えられるため年々太くなり、篩部は古い部分の内側に新しく加えられるので、茎の肥大に伴い外側の古い部分から破れて剥離(はくり)する。放射組織始原細胞は維管束内を放射方向に走る二次放射組織を形成する。

樹木の茎のごく若い部分では形成層はまだ発達していない。その横断面では多数の並立維管束が環状に配列しており、各維管束は外側が篩部、内側が木部からなる。まず両者の境界部分に維管束内形成層ができ、ついで維管束間の柔組織内に新たに維管束間形成層が分化する。両者は互いに連結し、横断面では連続した環状、また立体的には円筒状の形成層となる。若い根では木部と篩部が別々の維管束として交互に放射状に配列している。形成層は木部と篩部の間に分化し、最終的には木部を内側に包み込んで、横断面でみると凹凸のある環状となる。その活動は茎の場合と同じで、年とともに茎の形成層と同様に円筒状となる。暖温帯の樹木では形成層の活動期間は春から夏の終わりころまでで、冬には休眠する。また春につくられた材と夏の終わりころの材とは、細胞の大きさや細胞壁の厚さ、また双子葉植物では道管の分布などに差異がみられることが多い。そのため茎の横断面には同心円状に年輪ができる。

[相馬研吾]

改訂新版 世界大百科事典 「形成層」の意味・わかりやすい解説

形成層 (けいせいそう)

vascular cambium

cambium

樹木の茎や根の肥大に関係する分裂組織。正確には維管束形成層というが,単に形成層ともいう。茎頂や根端を頂端分裂組織というのに対して,形成層と,樹皮の形成に関係してコルク組織をつくるコルク形成層とは側部分裂組織と呼ばれる。形成層は,建築その他に使われ,また紙の原料ともなる材をその内方に形成するので,植物学のみならず林業に関係しても注目される植物の組織である。裸子植物と双子葉植物の木本性の植物の形成層は活発な活動を行うが,草本性のものでは分化してもあまり活動しないまま終わる。一般に,発芽後まもない幼植物体には形成層はない。裸子植物と双子葉植物では植物体の生長に伴って,形成層が一次組織である一次木部と一次師部とのあいだに分化をはじめ,これが茎でも根でも原則的には1層の細胞からなる環状の分裂組織となり,内側に二次木部,すなわち材を形成し,外側へは二次師部を形成するようになる。材には季節変化に伴う形成層活動の変動によって年輪がつくられる。形成層は一次組織がつくられてから活動が活発となるため,形成層分化は,一度成熟した細胞が二次的に分裂能力をとり戻すことによってはじまると考えられてきた。しかし最近では,茎頂の分裂組織に由来する前形成層の一部の細胞が分裂組織の細胞のまま残っていて,これがやがて形成層細胞へと分化の方向転換をすると考えられるようになってきている。このため,形成層を二次分裂組織と考えるのは適当でない。形成層には特殊なタイプのものもあり,アカザ科などには,形成層からつくられる部分が全体的に二次木部となり,その木部の中のところどころが二次師部になるというタイプがある。また単子葉植物の植物体にはふつう形成層は分化しないが,キミガヨランなどには,茎の周辺部に一次組織と同じような部分を形成していく単子葉植物型の形成層が分化して茎を肥大させる。

→維管束

執筆者:原 襄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「形成層」の意味・わかりやすい解説

形成層【けいせいそう】

→関連項目樹皮|生長点|木本

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「形成層」の意味・わかりやすい解説

形成層

けいせいそう

cambium

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

盆栽用語集 「形成層」の解説

形成層

世界大百科事典(旧版)内の形成層の言及

【分裂組織】より

…不定芽,不定根の場合にも頂端分裂組織がまず分化する。 頂端分裂組織はおもに植物体の軸方向への細胞の生産を行うが,一方,軸と直角の方向すなわち植物の肥大に関与する分裂組織は側部分裂組織とよばれ,形成層(維管束形成層ともいう)とコルク形成層がある。形成層は頂端分裂組織に由来する細胞からつくられる一次維管束の木部と師部とのあいだに分化をはじめ,結局は茎の中でリング状の形成層となり,その内側に二次木部(材)を,そして外側に二次師部をつくる。…

※「形成層」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...