内科学 第10版 の解説

成長ホルモン分泌不全性低身長症(視床下部・下垂体)

成長ホルモン(growth hormone:GH)分泌不全性低身長症(小児成長ホルモン分泌不全症(growth hormone deficiency:GHD))は下垂体からの成長ホルモン分泌不全によって生ずる低身長症である.

分類

成長ホルモン分泌不全の程度により重症型(完全型)と中等症型に分類される.また,視床下部あるいは下垂体に器質的病変の認められる器質性,原因が明らかではない特発性,遺伝子異常の遺伝性に分類される.

さらに,欠落する下垂体ホルモン数によっても分類される.成長ホルモン分泌のみが単独に障害される成長ホルモン単独欠損症(isolated GHD:IGHD)とほかの下垂体ホルモン分泌も障害される複合下垂体ホルモン欠損症(combined pituitary hormone deficiency)に分類され,すべての下垂体前葉ホルモンが障害される場合を汎下垂体機能低下症(panhypopituitarism)とよぶ.

原因・病因

本症の約85%は特発性で,約15%が器質性である.特発性の男女比は約3:1で男性に多いが,器質性には性差は認められない.

器質性の原因としては頭蓋咽頭腫,胚細胞腫によるものが最も多く,ほかの腫瘍,炎症,奇形,放射線照射などによるものがある.また,周産期異常を伴う例で下垂体茎の断裂を認める症例がある.

従来,特発性と考えられていた症例の半数以上が骨盤位分娩で出生し,しかも仮死を経験しているなどの周産期異常を伴っていることから,特発性の病因として分娩時の一過性の脳虚血によるものと考えられていた.最近の産科学の進歩により,骨盤位分娩で出生する児が減少しており,典型的な特発性の症例が減少している.この事実は特発性成長ホルモン分泌不全性低身長症の成因に分娩時の障害が関係していることを示唆するものである.さらに,前述のように特発性と考えられていた症例のなかにMRIで下垂体茎の断裂が認められる症例があることが明らかにされた.この下垂体茎の断裂は物理的な力によって生ずると考えられているが,分娩時には頭部の変形が生ずるが,特に骨盤位分娩時には頭部が異常に過伸展され,これらの物理的圧力が下垂体茎の過伸展,ねじれをきたし下垂体茎の断裂が起こると考えられている.

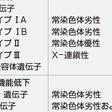

小児成長ホルモン分泌不全性低身長症を呈する遺伝子異常に関しては成長ホルモンの遺伝子異常に加えて,下垂体発生にかかわる転写因子の異常(Prop-1,Pit-1,HESX-1,LHX-3など),GHRH受容体の遺伝子異常例が報告されている(表12-2-6).

臨床症状

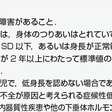

身体のつりあいは正常であるが,身長は同性同年齢の平均身長の-2 SD以下の低身長を示す.あるいは,最近の身長の伸び率の低下(標準成長率の-1.5 SD以下)をきたす.器質性の場合は,身長が正常範囲内でも身長の伸び率の低下を示す.また,その他の下垂体ホルモン分泌不全を伴う場合はその欠落症状【⇨12-2-6)】を示す.

頭蓋咽頭腫,胚細胞腫などの器質性の症例では腫瘍の増大による症状が先に出ることがある.たとえば腫瘍による鞍隔膜の伸展や脳圧亢進を生ずると頭痛,悪心・嘔吐がみられ,視神経を圧迫すると視野欠損をきたす.これらの症例では尿崩症を合併することが多い.

検査成績

1)内分泌学的検査:

本症の診断には成長ホルモンの分泌不全を証明することが必要である.血中成長ホルモンは脈動的に分泌されており,健常人でも感度以下の値を示すことがあるので,血中成長ホルモンの1回の測定のみで健常人と成長ホルモン分泌不全性低身長症とを区別することはできない.そこで,成長ホルモン分泌動態を評価するために成長ホルモン分泌刺激試験を行う.成長ホルモン分泌刺激試験としてはインスリン低血糖試験,アルギニン負荷,クロニジン負荷,グルカゴン,レボドパ,GHRP-2負荷試験が行われている.これら負荷試験に対して成長ホルモンが6 ng/mL(GHRP-2負荷では16 ng/mL)以上(リコンビナント成長ホルモンを標準品とする成長ホルモン測定法)の増加反応を呈すれば正常である.本症では頂値6 ng/mL以下(GHRP-2負荷では16 ng/mL以下)の低反応を呈するが,分泌不全の程度により,成長ホルモン頂値が3 ng/mL(GHRP-2負荷では10 ng/mL)以下を重症型(完全型),それ以外ですべての負荷試験の成長ホルモン頂値が6ng/mL(GHRP-2負荷では16 ng/mL以下)のものを中等症,それ以外を軽症成長ホルモン分泌不全性低身長症と分類する.GHRH負荷試験は成長ホルモン分泌不全性低身長症の病因がおもに視床下部なのか,下垂体なのかを評価するのには有用であるが,成長ホルモン分泌不全性低身長症の診断的価値は前述の負荷試験より低く,成長ホルモン分泌不全性低身長症の診断のための負荷試験としては採用されていない.

成長ホルモンの作用を仲介するIGF-Ⅰ(ソマトメジンC)は大きな日内変動もなく成長ホルモン分泌動態を反映し,本症では血中IGF-Ⅰは低値を示し,診断の参考となる.本症では成長ホルモン以外に下垂体ホルモン分泌不全も合併する症例が多いので,これらホルモン分泌能を検査する.

2)骨年齢:

骨成熟を評価するため骨年齢の測定を行う.従来はGreulich-PyleのアトラスやTW-2法によって行われてきたが,TW-2に基づいた日本人標準骨年齢が作成されたので,この基準を用いて測定することが望ましい.

3)画像診断:

成長ホルモン分泌不全性低身長症の病因の検索のため下垂体とその近傍のMRI,CTを行う.

診断

臨床的に低身長あるいは身長の伸び率の低下を認め,成長ホルモン分泌不全を証明すれば,本症と診断しうる(厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究班の診断の手引き(表12-2-7)を参照).

鑑別診断

低身長をきたす疾患との鑑別が必要である.低身長をきたす疾患としては,①内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全,成長ホルモン抵抗症,甲状腺機能低下症,Cushing症候群,偽性副甲状腺機能低下症,性早熟症(骨端線癒合前は高身長)など),②染色体異常(Turner症候群など),③骨系統疾患(軟骨異栄養症など),④代謝異常,⑤奇形症候群,⑥思春期遅発症,⑦低出生体重児,⑧栄養障害,⑨慢性疾患(腎不全,肝不全など)がある.

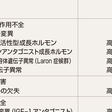

成長ホルモン分泌不全性低身長症を含め,成長ホルモン/IGF-Ⅰの作用不全を呈する低身長症の検査上の相違点を表12-2-8に示す.成長ホルモン受容体異常症のLaron症候群では血中IGF-Ⅰは低値であるが,成長ホルモンは高値で,成長ホルモンによるIGF-Ⅰの増加を認めず(成長ホルモン抵抗性),成長ホルモン作用の仲介物質であるIGF-Ⅰ治療が行われる.

治療

成長ホルモン投与により身長増加を促進させ,最終身長を正常化させることが第一の目標である.複合型下垂体機能低下の場合はほかのホルモン補充療法も行う.また,低身長や思春期遅発による心理的ケアも重要である.

骨端線の閉鎖していない本症に対して,成長ホルモン(0.175 mg/kg/週)を週6~7回に分割して就寝前に皮下注射する.

わが国で報告されている有害事象の多くは,軽度の肝機能障害や顕微鏡的微少血尿などの検査異常で,ほとんどの場合は治療を中断する必要がない.ほかの有害事象として,治療初期に一過性に頭痛,発疹などがみられるときがある.また治療経過中に,Perthes病,大腿骨頭すべり症などが発症したという報告がある.遺伝性の成長ホルモン単独欠損タイプIAは成長ホルモン治療により成長ホルモン抗体を生じ,身長促進効果が減弱するので,これらの症例ではIGF-1治療の適応となる.

なお,現在わが国で成長ホルモン治療の適応となる低身長症は成長ホルモン分泌不全性低身長症に加えて,Turner症候群,軟骨異栄養症,慢性腎不全,Prader-Willi症候群,SGA(small-for-gestational age)性低身長症である.

経過

成長ホルモンは成長促進作用のみならず,蛋白,糖,脂質,骨,水電解質代謝に関与し,成人の成長ホルモン分泌不全症に対しても成長ホルモン補充が行われる.成人成長ホルモン分泌不全症の臨床的特徴として体組成の異常(循環血漿量低下,体脂肪増加(内臓脂肪型肥満),除脂肪体重減少,筋肉量低下,骨塩量低下),代謝障害(耐糖能異常,高脂血症,高血圧,骨粗鬆症,動脈硬化症),QOL低下(体力・運動力低下,情緒不安,エネルギー低下)があげられる.小児期に成長ホルモン治療を行った成長ホルモン分泌不全性低身長症がすべて成人成長ホルモン分泌不全症に該当するのではなく,最終身長に達した後に,成長ホルモン分泌刺激試験を再度行う必要がある.現時点で成長ホルモン適応となっているのは重症型成人成長ホルモン分泌不全症であるが,この成長ホルモン分泌刺激試験の成長ホルモンの頂値は1.8 ng /mL以下(GHRP-2では9 ng/mL以下)であり,成長ホルモン投与量も約1/4である.[肥塚直美]

■文献

千原和夫:成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き,厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究,平成19年度総括・分担研究報告書,2008.http://rhhd.info/pdf/001009.pdf

千原和夫:遺伝子異常による複合下垂体機能低下症の診断の手引き.厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究班,平成14年度総括・分担研究報告書, 2003. http://rhhd.info/pdf/001017.pdf

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報