精選版 日本国語大辞典 「松果体」の意味・読み・例文・類語

しょうか‐たいショウクヮ‥【松果体】

- 〘 名詞 〙 =しょうかせん(松果腺)

改訂新版 世界大百科事典 「松果体」の意味・わかりやすい解説

松果体 (しょうかたい)

pineal body

上生体epiphysis,松果腺pineal gland,松果器官pineal organともいう。松果体は脊椎動物の間脳背面に突出する内分泌腺の一種である。鳥類以下の下等脊椎動物では松果体は頭骨のすぐ下に位置していて,その前端の腺部のほかに後半部は細長い松果体茎よりなるのが特徴である。これによって松果体は大脳の背面に沿って前方へのび,頭部の皮膚を通過する外界の光を感受することができる。光感受能は腺部にある視覚細胞類似の微細構造によると考えられている。昼夜による明暗の長さや,季節による日照時間の変化などの光周期をなんらかの形で感知し,生殖活動の日周性や年周性そのほか種々の生体リズムの形成に役だつホルモンを作るといわれる。とくに生殖について松果体ホルモン(メラトニンmelatonin)の濃度が高いときは生殖細胞の発達を抑えるが,低い場合には逆に促進する働きをする。メラトニンは色素胞中の黒色素顆粒(かりゆう)を凝集させ,体色を白っぽくする作用もある。そのほか成長,無機質の代謝などに関係するが不明の点が多い。松果体の発生過程でこれと対をなして生ずる副松果体(副上生体)は一般にはあまり発達しないが,爬虫類のうちトカゲ類ではよく発達して顱頂眼(ろちようがん)となる。これは,視覚細胞類似の構造のほか,体表に接する部分にはレンズを形成する。第三の眼とも呼ばれる光感覚器である。

執筆者:浦崎 寛

ヒトの松果体

脳に付属した一つの内分泌器官で,メラトニンを産生,分泌する。形は,その名称が示すように,やや圧平された松の実状で,長径5~8mm,短径3~5mmである。間脳の第三脳室後上壁が膨隆して発生し,間脳とは短い柄で連続している。

17世紀のフランスの哲学者R.デカルトは,松果体を精神の座とし,両眼で知覚された外界の現象は,脳のなかを走る糸によって松果体へ伝えられ,松果体は,その刺激に応じて,〈精気(エスプリ)〉を中空の管によって全身の筋肉へ送ると考えた。松果体を精神の座とすることはまちがいとしても,〈脳内の糸〉を神経,〈精気〉をホルモン,〈中空の管〉を血管と置き換えてみれば,不思議なことに,現代の松果体機能に関するわれわれの知識によく符合している。

目に入った光刺激が網膜で受容されると,興奮は神経を介して大部分は視覚中枢へ送られるが,一部の神経繊維を経て間脳の視交叉上核に伝えられる。この核は生物時計を内蔵している神経細胞の集団からなり,明期(昼間)に休み,暗期(夜間)に活動し,インパルスを発する。目からの光刺激は,この核の活動の日周リズムを補強している。視交叉上核の発したインパルスは,いくつかのニューロンを経て,交感神経の上頸神経節に伝えられる。その節後繊維は松果体に分布しているため,暗期に神経終末から多量のノルアドレナリンが放出されると,松果体細胞は,これをβ受容器によって受容し,環状AMPを介して,セロトニンからメラトニンへの合成酵素の一つ,N-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)活性を著しく増強させる。その結果,暗期に大量のメラトニンが合成され,分泌が高まる。ヒトにおいてメラトニンがどのように働くかは,なお不明な点が多く残されているが,思春期における性腺の発達に対して抑制的に働くといわれている。

松果体の進化

松果体は,脊椎動物の進化とともに大きく変化してきた器官である。魚類や両生類の松果体は,頭蓋骨を通過した光を受容する感覚器である。その感覚細胞は,網膜の視細胞と同様な外節をもち,オプシンの存在が証明されている。鳥類や爬虫類の松果体では,感覚細胞は外節に退化傾向がみられるようになり,細胞質内に直径約100nmの分泌顆粒が増加する。このような松果体感覚細胞は〈遺残性光受容細胞〉と呼ばれる。哺乳類の松果体細胞はもはや外節を失い,光受容能を失活させているが,齧歯(げつし)類では生後1~2週後に,松果体細胞の繊毛が発達し,外節構造を形成しかけるが早晩退化する。このように松果体感覚細胞の内分泌細胞への系統発生学的な変遷に伴って,当然,神経支配も変化し,求心性神経がしだいに消退し,交感神経支配へ移り変わる。

執筆者:和気 健二郎

松果体ホルモン

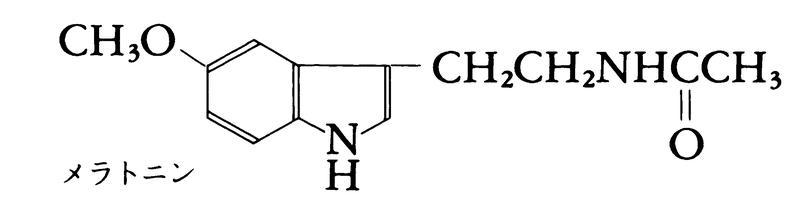

松果体ホルモンとして現在その存在が確認されているのはメラトニンである。メラトニンは,両生類の色素胞中の黒色素顆粒を凝集させて体色を白っぽくする物質として,1958年ラーナーA.B.Lernerらによってウシの松果体から分離され,翌年構造が決定された。

メラトニンは,両生類では上記のような作用をもつが,哺乳類ではその作用は明らかでない。おもに齧歯類で調べられた哺乳類におけるメラトニンの作用は,抗性腺作用,プロラクチン分泌促進作用,その他の脳下垂体機能抑制作用である。メラトニンの分泌には光の刺激が抑制的に働く。ヒトにおいても,松果体腫瘍に思春期早発症がみられるところから,メラトニンがゴナドトロピンの分泌に抑制的に作用していることが推定されているが,まだその生理的あるいは臨床的意義は十分に明らかでない。

執筆者:石橋 みゆき

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「松果体」の意味・わかりやすい解説

松果体

しょうかたい

脊椎(せきつい)動物の間脳上蓋(じょうがい)から上方に伸びる袋状の突起で、動物の種類によって機能と構造に違いがあり、上生体(じょうせいたい)、松果腺(せん)などの語も使われる。下等脊椎動物の松果体は副松果体を伴う。この複合体は、無尾両生類では前方に伸び、頭骨の外に出て前頭器官となる。またトカゲなどの爬虫(はちゅう)類ではレンズと網膜構造を備えた顱頂眼(ろちょうがん)(頭頂眼)を形成する。鳥類、哺乳(ほにゅう)類では副松果体はなくなり、中実の器官となる。哺乳類ではさらに松果体柄(へい)もなくなる。

機能としては、両生類、爬虫類など下等脊椎動物の松果体には光受容能があり、網膜にある光受容細胞と似た細胞が認められる。鳥類以上になるとこうした光受容能は失われ、内分泌腺細胞となる。鳥類や哺乳類の松果体細胞にはセロトニンとメラトニンの含量が多く、松果体に特有なメラトニン量は、夜間に多く昼間に少ない。このような日周性リズムがあるため、松果体は生物のリズムに深い関係があると考えられている。

[和田 勝]

ヒトの松果体

大脳の第三脳室の後上端壁から後方に突出し、視床枕(ちん)、上丘、脳梁(のうりょう)膨大に囲まれた陥凹部に位置している。解剖学的には間脳の視床上部に属している。松果体は、昔、デカルトが精神の座と考えた部分で、数種の細胞から構成される内分泌腺の一種とされているが、その働きは明確でない。形は扁平(へんぺい)な松の実状で長さ8ミリメートル、径5ミリメートルほどの小体である。第三脳室に付着する柄の部分は、第三脳室に向かって背側板と腹側板に分かれ、背側板は手綱(たづな)交連に、腹側板は後交連に続く。松果体は脳軟膜に覆われているが、この軟膜から血管と神経線維が松果体組織内に入り込む。松果体は7歳くらいまではよく発育しているが、青年期になると組織学的には退行傾向を示す。成人では石灰化物が球状の凝固塊として実質中にたまり、年齢とともに増加する(これを脳砂という)。この石灰化物は石灰塩類とマグネシウム塩類を含み、X線を用いると明瞭(めいりょう)に見えるため、放射線医学では頭蓋(とうがい)の基準点として利用される。松果体にはセロトニン、メラトニンなどの物質が含まれているが、メラトニンは性腺刺激ホルモン放出を抑制し、皮膚の色を白くするという。また、松果体の組織が破壊されると性的早熟(早発性思春期)と性腺肥大が現れるという。さらにヒトの松果体のメラトニンとセロトニンの量は、他の動物と同様に明暗の変化に伴って日周リズムを示すといわれる。

[嶋井和世]

百科事典マイペディア 「松果体」の意味・わかりやすい解説

松果体【しょうかたい】

→関連項目色素細胞

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「松果体」の意味・わかりやすい解説

松果体

しょうかたい

pineal body

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「松果体」の解説

松果体

世界大百科事典(旧版)内の松果体の言及

【間脳】より

…下葉の後方には下垂体および血管に富んだ血管囊がつき,血管囊saccus vasculosusは深海魚でよく発達しているため水圧を感ずると考えられる。間脳の上面には松果体以外に,ムカシトカゲなどでは顱頂(ろちよう)眼がある。鳥類以下の動物の間脳についての実験的研究は少なく,個々の部分について哺乳類のどれに対応するかなどについては今後の解明がまたれる。…

※「松果体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...