精選版 日本国語大辞典 「浮き」の意味・読み・例文・類語

うき【浮・浮子・泛子】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「うく(浮)」の連用形の名詞化 )

- ① 浮くこと。

- [初出の実例]「されどこの世は乗合船と昔からの譬喩(たとへ)もある、浮(ウ)きも沈みもお前一人にさするでなければ」(出典:おぼろ夜(1899)〈斎藤緑雨〉)

- ② =うきき(浮木)〔色葉字類抄(1177‐81)〕

- ③ 釣り用具の一つ。水面に浮かせ、魚がえさをくわえたのを知るために用いるもので、数多くの種類がある。うけ。うけき。〔俚言集覧(1797頃)〕

- ④ 水中の魚網などの位置を知るために浮かせておく木片、桶、樽など。うきこ。うけ。あんば。

- ⑤ 水流の速度・方向を測定するために、または、暗礁(あんしょう)、州(す)などを知らせるために、水面に浮かべるもの。浮標(ふひょう)。〔和英語林集成(再版)(1872)〕

- ⑥ 水泳用または救命用に持ったり、身に付けたりする具。浮き輪、浮き袋、浮き沓(ぐつ)の類。浮き具。

- ⑦ 鼈甲(べっこう)の合わせ目にできたすきま。

- [初出の実例]「わたしが此ぢうのかうがいネ、うきがでんした」(出典:洒落本・青楼昼之世界錦之裏(1791))

- ⑧ 掛け軸などで、表装ののりがきかず、書画が浮き上がって落ち着かない箇所。

- ⑨ ( ウキ ) 謡曲の音階の一つ。今までうたい続けてきた音より半音階高めてうたう音階。たとえば、中音より半音階高いものを中(ちゅう)のウキ、上音より半音階高いものを上(じょう)のウキなどという。その符号は「ウ」で示される。また、単に高めにうたう場合にも用いられることがある。

- ⑩ ( 「うきき(浮木)」の略からともいう ) 船をいう、人形浄瑠璃社会の隠語。

- [初出の実例]「どうじゅく(ともだち)は、うき(舟)をしこらへ(こしらへ)させて」(出典:滑稽本・浮世床(1813‐23)二)

- ⑪ 腫(は)れ。むくみ。〔浪花聞書(1819頃)〕

浮きの語誌

③の意を表わす語形としては上代から近世・近代初期まで、下二段他動詞「うく」の連用形名詞「うけ」が使われていた。

うき【泥・埿・浮】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「浮き」の意味・わかりやすい解説

浮き

うき

float

仕掛けを一定の水深に保持するための漁具の一種。釣り漁具では、浮け、浮かしなどともよばれる。竿(さお)釣りでは、漁獲対象とする魚の遊泳水深を予測し、その付近に釣り針が静止するように釣り糸の下部に「錘(おもり)」を取り付けて沈降させ、釣り針を安定させる位置の水面に浮きを結着する。「浮き」の浮力と「錘」の沈降力によって釣り針が魚群の遊泳水深に安定する。魚が餌(えさ)を捕食する微妙な動き(いわゆる「魚信」「あたり」)は、釣り糸を通して水面の浮きに伝達され、そのとき浮きは水面下に沈降するなど微妙な動きを示す。網漁具では、浮子(あば)ともよばれ、「浮き」の浮力で網具を支えるとともに、所定の形状や位置に保たせる働きをする。

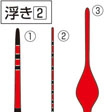

材質は、軽量で錘の沈降力と「浮き」の浮力の調和のとれるものが望ましい。従来は木、竹などが用いられていたが、現在ではほとんどが合成樹脂製のものが使用されている。「浮き」は「錘」と浮力のバランスが必要で、対象魚種によっては餌に食いつく形態、ひっぱりの強さなどにかなりの相違があるので、それぞれに適した形状が要求され使い分けられる。「浮き」の名称は、形状によって玉浮き、唐辛子浮き、棒浮き、徳利(とっくり)浮きなどがある。このほか、発光塗料を塗ったものや、照明装置のついた夜間用の電気浮きもある。

[添田秀男・吉原喜好]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「浮き」の意味・わかりやすい解説

浮き

うき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の浮きの言及

【舟∥船】より

…総トンは客船に使われるほか,あらゆる船の登録上の基準としても用いられる。船舶トン数【小山 健夫】

【諸民族と船】

[伝統的な船の諸形態]

船以前のもっとも単純な形態といえるのが浮きである。川を渡るときなどに,木切れ,革袋,ひょうたんなどを利用する。…

※「浮き」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...