発色現像 (はっしょくげんぞう)

colour development

カラー写真画像を作り出す方法の一つ。もっとも成功している方法で,現在市販されているカラーネガフィルム,カラースライド用フィルム,カラー印画紙,映画用カラーフィルムなどは,いずれも発色現像によっており,これによらないカラー写真材料はインスタントカラーフィルム(インスタントフォトグラフィー),ダイカラープリント,銀色素漂白法によるカラープリント(あるいはフィルム)など,わずかなものに限られる。このため,発色現像は,しばしばもっと広い意味をもつ〈カラー現像〉と同義に用いられることも多い。

発色現像の開発は,1920年代からドイツのアグファ社が先行したが,商業的にはアメリカのイーストマン・コダック社による35年のコダクローム・フィルムの発売が最初である。

発色現像のプロセス

発色現像の原理は,カラーフィルムや印画紙の感光層の中のハロゲン化銀が,現像主薬と反応して銀と現像主薬酸化物(キノンジイミン)を生じ,次にこのキノンジイミンが,カップラー(発色剤)と呼ばれる化合物と反応して(カップリングという)色素を生ずることに基づいている。カラー写真材料はいくつかの感光層が重ねられた構成になっており,それぞれの層が,撮影時に赤,緑,青の光のいずれかに感光し,次に発色現像の過程で,それぞれの層に,感光した色光に対応する色素像を生ずるしくみになっている。発色現像には,カップラーを感光層に組み込む方式と現像液に含ませる方式がある。前者の,カップラーがそれぞれの感光層に組み込まれていて,1回の発色現像で三原色の色素像ができる方式を内型方式,カップラーが現像液中に含まれていて,感光層を1層ずつ異なるカップラーの現像液で計3回の発色現像を行って色素像を作り出す方式を外型方式と呼んでいる。

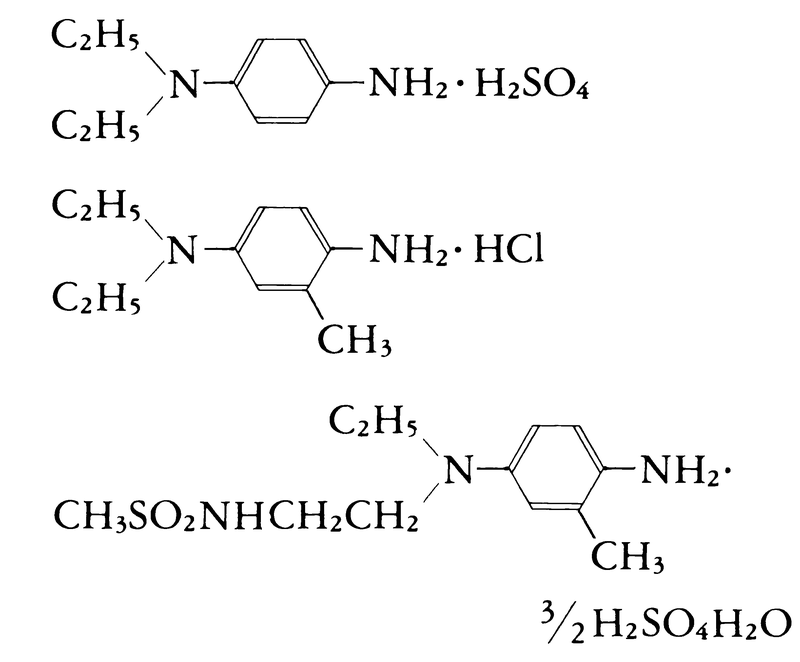

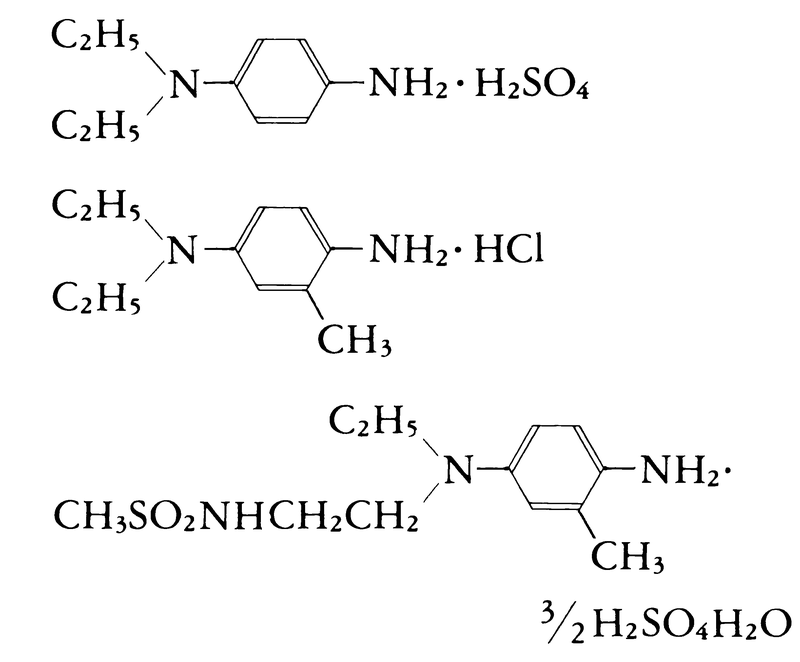

発色現像の現像主薬は,ほとんどp-フェニレンジアミンの誘導体で,その代表例には次のようなものがある。

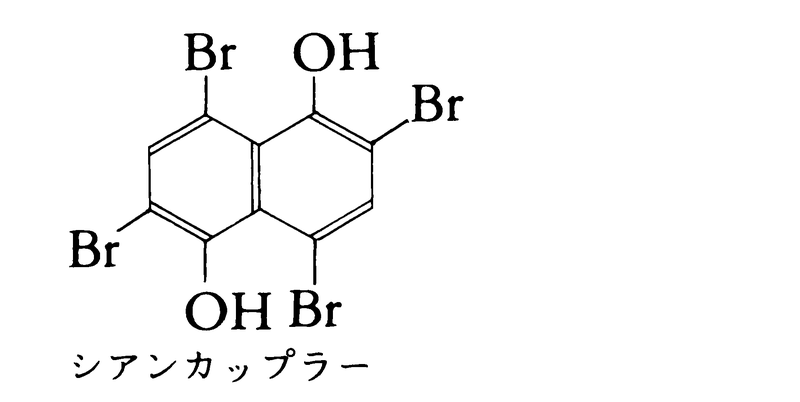

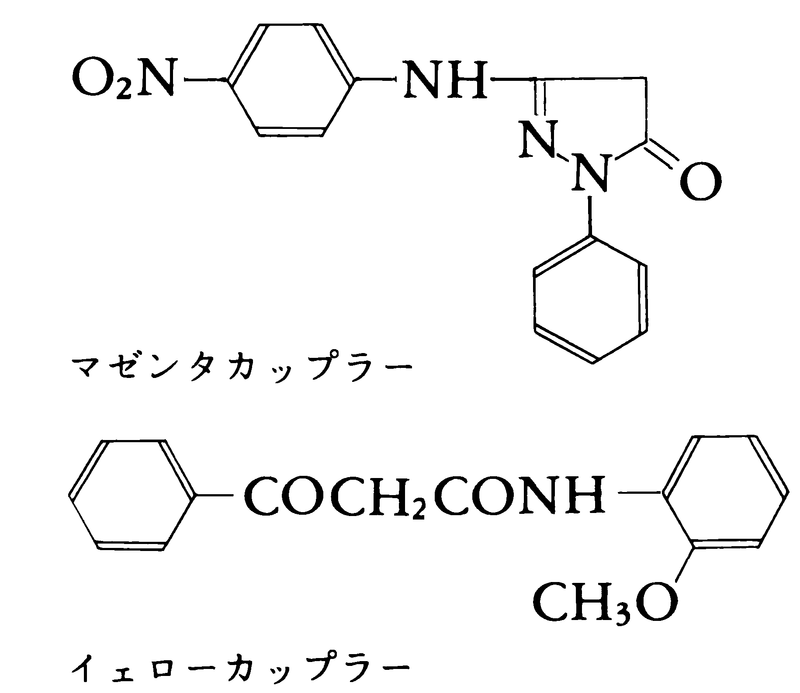

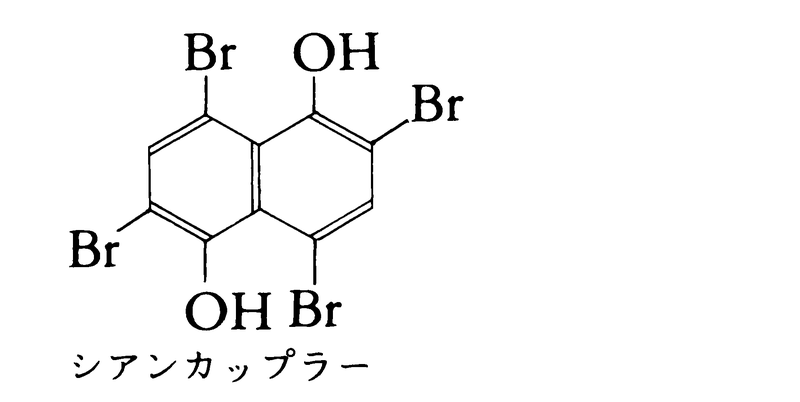

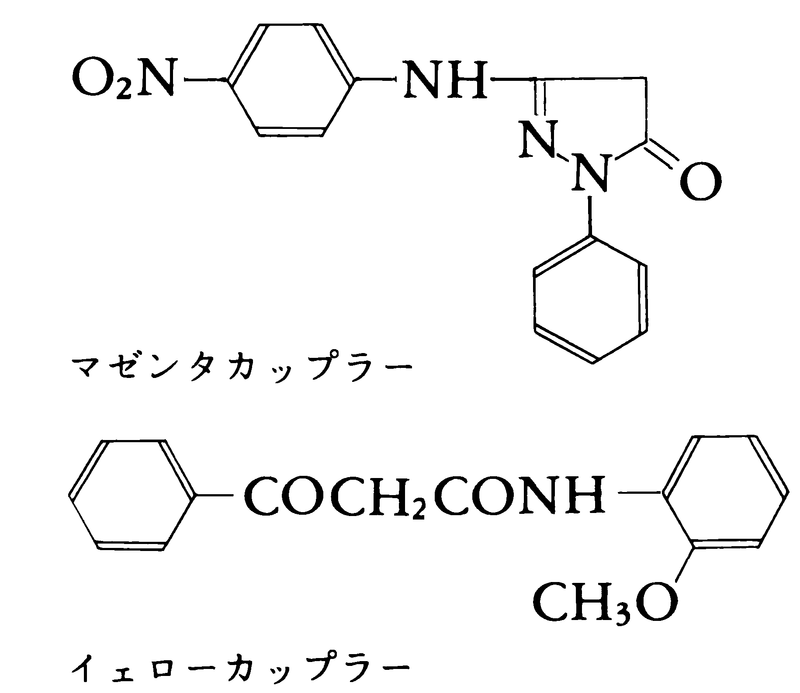

一方,カップラーは,シアン色素を生ずるフェノールおよびナフトール系,マゼンタ色素を生ずるピラゾロン系,イェロー色素を生ずるアゾメチン系がおもなものである。おのおのの代表的な化学構造を外型カップラーの中から選んで示した。

内型方式のカップラーも外型方式と同じ基本構造をもっているが,感光層に組み込ませるために,耐拡散性の置換基,あるいは可塑剤への溶解性を賦与する置換基を含んでいる。

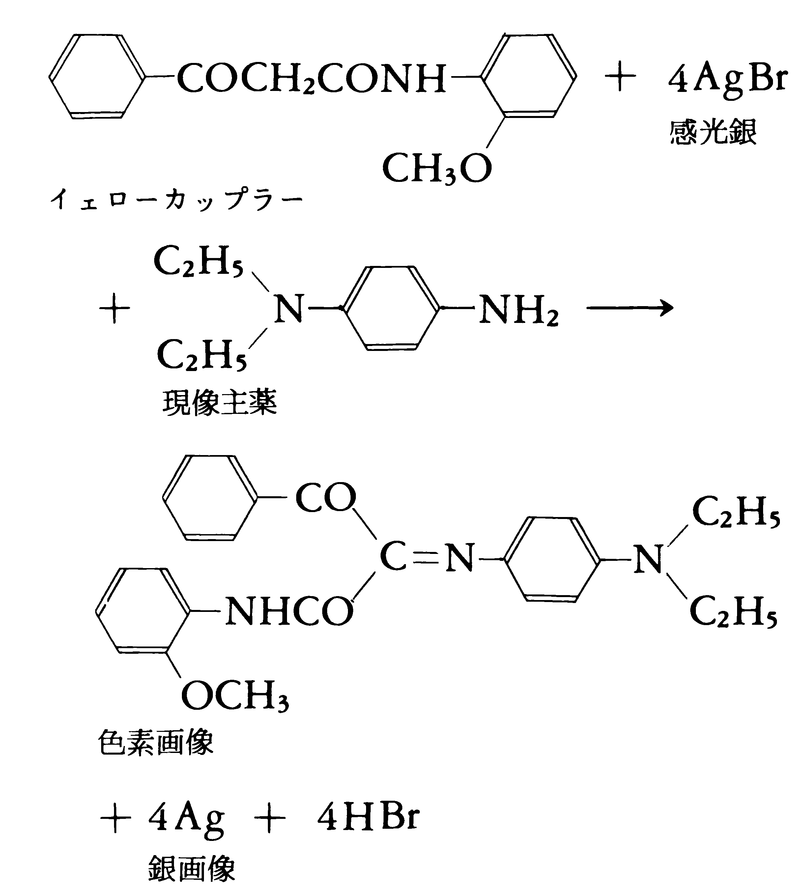

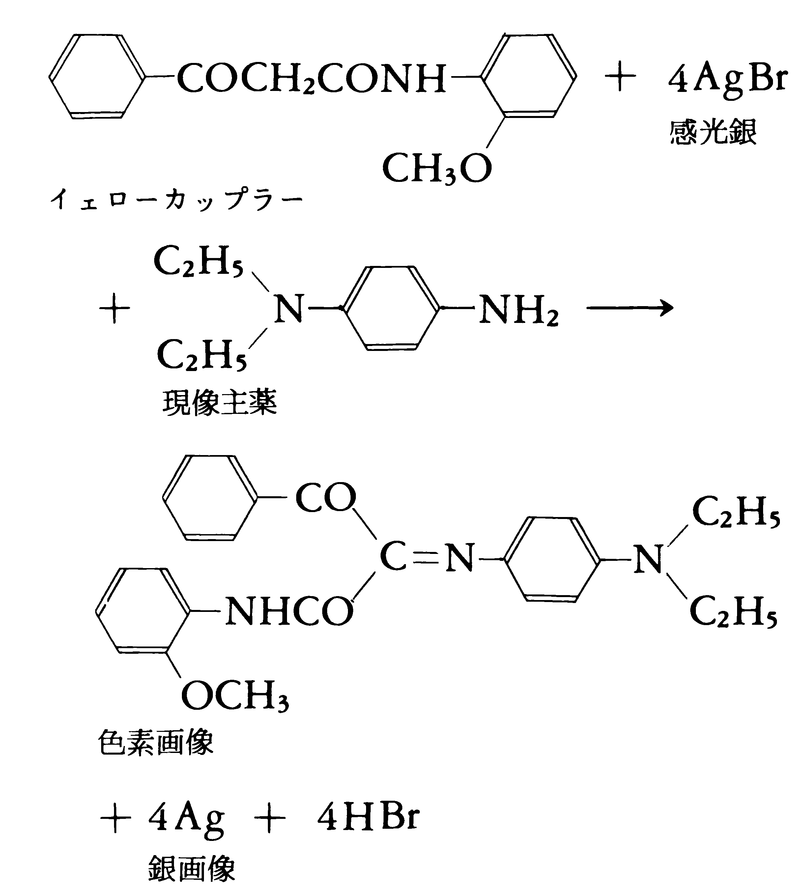

発色現像の反応式を黄色に発色する場合を例にとって示すと次のようになる。

この例のカップラーは,1分子が色素になるのに銀イオン4個が必要で,4当量カップラーといわれるが,銀イオン2個ですむ2当量カップラーもある。

カラー写真画像を得るための現像処理の全工程は,発色現像に続いて,感光層中のハロゲン化銀や現像銀を取り除くための漂白および定着という工程を含んでいる。漂白液は現像銀を酸化して銀化合物とし,定着液は,これと残存しているハロゲン化銀とをともに除去する。漂白と定着を同時に行う漂白定着液で,操作を単純化することも多い。これらの全工程を発色現像と呼ぶこともある。

→カラー写真

執筆者:岩野 治彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

発色現像

ハッショクゲンゾウ

color development

ハロゲン化銀写真乳剤を,感光後,現像するときに現像銀の部分に色素を形成させる過程をいう.通常,現像主薬の酸化生成物と,カプラーとよばれる有機化合物とを反応させて色素をつくる.現像主薬としてはp-フェニレンジアミン系化合物がよく使われ,カプラーとしては活性メチレン化合物,フェノール類,芳香族アミン類が用いられる.カプラーを乳剤中に含む形式と現像液中に含む形式があり,それぞれ内型,外型発色とよばれる.3層に乳剤を重ねたカラーフィルムでは,ごく一部の反転フィルム以外はすべて内型である.外型は3層を別々に現像しなくてはならないが内型は同時に現像できる.現像後,残ったハロゲン化銀と生成した現像銀は化学的に除去される.乳剤が3層構成のカラー感材では,各層が感光する色の補色にあたる色素が生成される.また,カプラーの隣層への拡散を防ぐため,種々の工夫がなされる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

発色現像【はっしょくげんぞう】

カラー写真において色画像を得るために行う現像処理。現像に際し,感光したハロゲン化銀は現像主薬によって還元され金属銀となり,同時に現像主薬自身は酸化されて酸化物となる。この現像主薬の酸化物と発色剤(カプラー)とのカップリングにより着色物質が生成することを利用する。発色剤としてはアミン類,フェノール類,活性メチレン化合物などが使用され,発色現像主薬としてはジエチル‐p‐フェニレンジアミンの硫酸塩や塩酸塩が多く用いられる。それぞれ発色すべき色に相当する発色剤は各乳剤層にあらかじめ加えてある場合と,発色現像液中に加えられる場合があり,前者は内式(内型),後者は外式(外型)と呼ばれる。発色現像においては色画像と銀画像とが同時にできるため,現像後脱銀定着を行って色画像だけを残す。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

発色現像

はっしょくげんぞう

colour development

カラー写真の現像や焼付けに使われる色彩像を得るための現像法。普通,カラーフィルムには3種の乳剤層が塗られており,露光するとそれぞれが三原色のうちの1色の光に感じるようになっている。これをパラフェニレンジアミン誘導体を主薬とする発色現像液で処理すると,3層の潜像を現像すると同時に,それぞれの層中の三原色の発色剤は現像によってできた酸化物と反応して色素画像を形成し,潜像に応じた色彩像が得られる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の発色現像の言及

【カラジャス山地】より

…ブラジルのアマゾン川河口から南西550kmに位置し,標高500mの山地。1967年鉄鉱石(埋蔵量約174億tで世界最大規模)が発見されたほか,マンガン,ボーキサイト等の非鉄金属の存在も確認されている。N4EやN4W等の鉱区からなり,86年から鉄鉱石の本格生産が開始された。97年に民営化予定の国営企業リオドセ社北部システムの主力鉱山として95年実績で4320万tの鉄鉱石生産が行われた。なお同鉱山は,積出港のポンタ・デ・マデイラと約900kmに及ぶ鉄道で結ばれている。…

【現像】より

…映画フィルムや医療用X線フィルム,製版用フィルムなども同様に自動現像機で処理される。

[カラー写真の現像]

カラーフィルムおよびカラー印画紙の現像には発色現像が広く使われており,現像の反応によって露光部のハロゲン化銀を還元すると同時に,現像主薬酸化体がフィルム中の発色剤と反応して色素を生成するようくふうされている。カラー感光材料には三原色の赤,緑,青に感ずる三つの乳剤層が重ねて塗布されており,露光後,発色現像液で現像すると赤感光層には銀像とシアン色像,緑感光層には銀像とマゼンタ色像,青感光層には銀像と黄色像がそれぞれ生成する。…

※「発色現像」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by