精選版 日本国語大辞典 「節用集」の意味・読み・例文・類語

せつようしゅうセツヨウシフ【節用集】

- ( 室町時代には「せっちょうしゅう」とも )

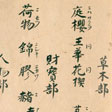

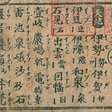

- [ 1 ] 室町中期の用字集、国語辞書。文明年間(一四六九‐八七)以前の成立。編者は未詳だが、建仁寺の僧かとする説がある。語の頭字のイロハ順と意味分類とで用字を検索する。用字には必要に応じて語義・語源などにも触れることがある。各種の写本・板本を生み、本書名は類書の総称の観すら呈するに至り、昭和初年まで刊行をみた。慶長以前のものは、「い」部天地門の初出の語が、「伊勢」で始まる伊勢本、同じく「印度」で始まる印度本、乾坤門初出の語が「乾」で始まる乾本(いぬいぼん)の三種に分けられる。主な諸本に、黒本(くろもと)本(写本)、天正一八年本・饅頭屋本・易林本(以上板本)、書名を異にする伊京集・和漢通用集(以上写本)などがある。

- [初出の実例]「近比御六ケ敷儀にて候へ共、節用集を遊候て給候はば可レ為二祝着一候」(出典:吉川家文書別集‐(年未詳)(室町)二月二七日・吉川元長自筆書状)

- 「節用集(セツヨウシウ)に見えわたらぬ難字を、庄屋殿より度々たづね給ふに」(出典:浮世草子・西鶴織留(1694)一)

- [ 2 ] 実用的な教養書、雑学集。

- [初出の実例]「本書は婦人文庫第三巻節用集として、女学範、和漢筆道手習指南、教訓歌絵、都風俗化粧伝、当流節用料理大全、四季漬物早指南、菓子話船橋の七部十巻を収む」(出典:婦人文庫(1914)三)

節用集の語誌

( 1 )「節用」の意味については、「時々要(い)る」の意(俚言集覧・橋本進吉)とも、「論語‐学而」の「節レ用而愛レ人」から出た(中田祝夫)ともいわれるが、後者の説が妥当か。

( 2 )近世では、乾本系のものが行なわれたが、一八世紀以降、教養全書風の付録や挿絵が併載されるようになり、一九世紀には最盛期をむかえた。近代になると、[ 二 ]の用法で使われることが多くなり、辞書部分のない教養全書が「節用(集)」と称されるにいたる。

( 3 )一八世紀後半には、イロハ二重引き、特殊仮名(濁音・撥音・引音)の有無で引くものなどが考案されたが、イロハ・仮名数引きの早引節用集が他を圧するようになる。ただし、明治中期から、近代的な国語辞書の小型判が刊行されるにしたがい、淘汰された。

改訂新版 世界大百科事典 「節用集」の意味・わかりやすい解説

節用集 (せつようしゅう)

室町時代中期,文明年間(1469-87)を下らないころにできた,いろは引きの国語辞書。このような体裁および性質の辞書としては,ほとんど皮切りであったとともに,当時としてはその簡便な点が実用的な書として,一般の歓迎をうけ,以後,種々の訂補や改編を経ながら,明治時代の初期までおこなわれた。このようにながい生命をもっていた点で,本書は,日本における辞書および文字教育の文化史の上に,きわめて重要な位置を占めている。〈節用集〉とは,今日の言葉でいえば,〈用字便覧〉などにあたるが,江戸時代の一般民衆のあいだでは,節用集といえば,いろは引きの辞書の代名詞でさえあったものである。おそらく《節用集》の編者は,《下学集》をいっそう検索に便利な実用的なものにしようとして,その形式を《色葉字類抄》のごときにならい,新たにいろは引きの体裁を選んだものとおもわれ,したがって,《節用集》の原形は,《下学集》の1本を粉本とし,これの語彙(ごい)に取捨を加えて成ったものであろう。しかし,現存の〈古本節用集〉は,〈い〉の部(天地門)が〈印度〉ではじまるか,〈伊勢〉ではじまるかで,語彙の配列を互いに異にする大きな2系統に分かれ,その関係は複雑である。刊記の明らかな板本では,天正18年(1590)本が最も古く,これは伊勢本であるが,慶長(1596-1615)の初め易林が印行したいわゆる易林本は,〈い〉の部が〈乾(いぬい)〉ではじまるので,分類上は,乾本とよばれる。江戸時代におこなわれたのは,これをもととするもので,その数は180種以上にのぼるという。はじめは易林本の内容には手を加えず,外形の面で,行書や草書を加える程度の改変がおこなわれるにとどまったが,しだいに,種々の増補がくわだてられて,のちには,一種の百科辞書の体裁にまで発展したものもある。

執筆者:亀井 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「節用集」の意味・わかりやすい解説

節用集【せつようしゅう】

→関連項目国語辞典(日本)|塵袋|和名類聚抄

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「節用集」の意味・わかりやすい解説

節用集

せつようしゅう

国語辞書。もと一巻、のち二巻または三巻の体裁をとる。編者は特定できず、改編増補の過程でさまざまな人が手を入れたと考えられる。室町中期ごろに成立し、江戸初期にかけて多くの写本が成立するが、このころのものを「古本(こほん)節用集」と称して、近世の版本と区別する。古本節用集は、い部天地門の最初の語が何であるかによって、伊勢(いせ)本系、印度(いんど)本系、乾(いぬい)本系に大別される。天正(てんしょう)年間(1573~1592)以後は乾本系を中心として発達し、また増補や改編された本も数多く刊行された。当時の日常語彙(ごい)を第一音節によっていろは順に配列し、そのなかを天地(乾坤(けんこん))から言語(言辞)に至る12門ほどに意義分類し、京師九陌名(けいしきゅうはくのな)、十干十二支などを付す。各語は漢字と仮名(多くは片仮名)で示され、ときに意味や語源などを記す。読みからその語の漢字表記を調べるための実用的辞書で、書名の節用は「しょっちゅう」の意ともいう。

[沖森卓也]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「節用集」の意味・わかりやすい解説

節用集

せつようしゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「節用集」の解説

節用集

せつようしゅう

室町~江戸時代に作られた代表的な国語辞書。語を最初の音で「いろは」にわけたうえ,語義で分類して配列する形態の辞書の総称で,個々の書名は一定せず,語彙数も多様。15世紀半ばに「色葉(いろは)字類抄」などの体裁を参考として,「下学集」の語彙を中心に成立したと推測される。中世成立の古本節用集諸本でも,「い」の部冒頭の語により3系統にわけられ,語義分類の数や付録の内容も多様。16世紀末から刊行された。簡便で実用的なため,他の辞書を凌駕。17世紀末からは語数の追加などの増補が行われて,200近い種類の異なる辞書に「節用集」の名が冠せられ,明治初期まで広く用いられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「節用集」の解説

節用集

せつようしゅう

作者不詳。天地・時節・草木・人倫などの十数部門にわけ,「いろは分け」により音から漢字をさがす体裁。干支・国尽・女子礼法などを付録とする。江戸時代には増補改訂を加え,類書の『倭玉篇』や『下学集』をまったく圧倒して流布した。明治初期まで使用され,のちの辞書・教科書に与えた影響は大きい。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

図書館情報学用語辞典 第5版 「節用集」の解説

節用集

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の節用集の言及

【辞書】より

…文明18年(1486)書写奥書の本がある)などがある。またイロハ引きのものに《節用集(せつようしゆう)》(〈せっちょうしゅう〉ともいう)があるが,下位分類は意味によっている。文明期(1469‐87)より少し以前の成立である。…

※「節用集」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...