関連語

精選版 日本国語大辞典 「総髪」の意味・読み・例文・類語

そう‐ごう‥がう【総髪】

そう‐はつ【総髪・惣髪】

そう‐がみ【総髪】

普及版 字通 「総髪」の読み・字形・画数・意味

【総髪】そうはつ

髮より

髮より 介を

介を き 奄(たちま)ち四十年を出づ 形迹、

き 奄(たちま)ち四十年を出づ 形迹、 に憑(よ)りて

に憑(よ)りて くも 靈府長く獨り

くも 靈府長く獨り (しづ)かなり

(しづ)かなり字通「総」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「総髪」の意味・わかりやすい解説

総髪

そうはつ

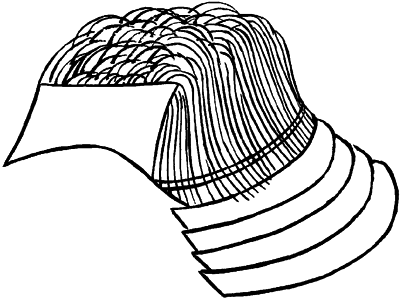

幕末から明治維新にかけて、男子に行われた髪形。月代(さかやき)を剃(そ)り上げることなく、髪全体を束ねたところからの名称。さらに、髪を束ねずに、後方になでつけたものをもいう。この髪は公家(くげ)、医者、学者、山伏、あるいは明治維新に活躍した志士たちが結った。公家は、紫組紐(くみひも)で髪を束ねるのが特色である。志士たちは、国事に日夜東奔西走している関係から、月代を剃る本多髷(ほんだまげ)よりも、手のかからぬ髪形を必要としたためである。

[遠藤 武]

[参照項目] |

百科事典マイペディア 「総髪」の意味・わかりやすい解説

総髪【そうはつ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...