六訂版 家庭医学大全科 「老年期の栄養」の解説

老年期の栄養

ろうねんきのえいよう

Nutrition of elderly persons

(お年寄りの病気)

どのような状態か

老年期になると、基礎代謝(生命維持のために自動的に行われている活動[心臓を動かす等]に必要で、1日に消費するエネルギーの60~70%を占める。基準値は50~69歳の男性で1400k㎈、女性で1110k㎈、70歳以上の男性では1280k㎈、女性で1010k㎈)と身体活動度は年齢とともに減り、個人差も大きくなります。そのためエネルギー必要量の個人差も年齢に伴い大きくなります。

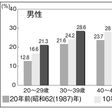

BMIが25以上の肥満者(BMI:Body Mass Indexの略で、体格指数ともいう。身長[m]を体重[㎏]の2乗で除したものであり、22が理想体重)の割合は、70歳以上の高齢者でも25%以上と高率です(図1)。このため高齢者でも栄養過多とそれに伴う生活習慣病が大きな問題となっています。一方、寝たきりや要介護高齢者では、低栄養が深刻な問題であり、同じ暦年齢でも栄養状態・栄養必要量は個人個人により大きく異なります。

自立高齢者の栄養や運動について

国民栄養調査の結果をみると、70歳以上の高齢者でも肥満やメタボリックシンドロームを高率に認め、栄養過多が問題となっていることがわかります(図2)。体重やBMIが変わらなくても、年齢に伴い筋肉や骨などの量が減り、体脂肪の割合が増えるため、身体の質的には肥満状態にあるといえます。筋力が低いほど死亡しやすいことや、

「日本人の食事摂取基準(2010年版)」によると70歳以上の高齢者における推定エネルギー必要量は平均的生活活動度の男性で2200k㎈、女性で1700k㎈となっており、50~69歳の値(男性2450k㎈、女性1950k㎈)に比べ、男女ともに250k㎈低めとなっています。一方、実際には75歳以上の男性で平均1982k㎈、女性で1613k㎈をとっており、推定エネルギー必要量よりも少なくなっています。

しかし、栄養素別にみてみると、脂肪エネルギー比率が30%以上の人が男女ともに増加しており、男性で約2割、女性で約3割となっています。脂肪エネルギー比率が高くなると、エネルギー摂取量が大きくなり、ひいては肥満、メタボリックシンドローム、さらに冠動脈疾患のリスクを増加させます。このため、生活習慣病の予防目的で目標量が示されており、男女とも70歳以上の高齢者では、総脂質の目標量が20%以上25%未満(総エネルギーに占める割合)となっています。

蛋白質に関しては、高齢者においても壮年者と同じ値が提示されており、推奨量で男性60g/日、女性50g/日です。ちなみに、可食部100gあたり牛肩肉の赤身は、20.2gの蛋白質と12.2gの脂質を、まあじでは20.7gの蛋白質と3.5gの脂質を含みます。

「日本人の食事摂取基準」の基本的考え方にも記載されているように、エネルギーや栄養素の「真」の望ましい摂取量は、個人によって異なります。上記の数値はあくまで目安と考え、各個人の体格、生活活動度、ストレス度などを考え、調整を行う必要があるので、栄養士に相談することも大切です。

要介護高齢者の栄養状態と対策

要介護高齢者の大きな問題は低栄養です。物を食べる能力が落ちてくると低栄養になり、免疫能の低下から肺炎などの感染症や

老人性肺炎は治りにくいものが多く、高齢者の死因で最も重要な部分を占めるので、低栄養対策は重要です。経口摂取、経管栄養、経静脈栄養などを必要に応じて組み合わせることとなりますが、専門的な知識を必要とするため、医師と十分に相談してください。

山内 孝哲, 池上 博司

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報