日本大百科全書(ニッポニカ) 「航空原動機」の意味・わかりやすい解説

航空原動機

こうくうげんどうき

aero-engine

aircraft engine

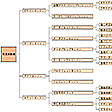

航空機を飛翔(ひしょう)または浮揚させるのに必要な推進力・揚力を得るために、航空機に装備する原動機(エンジン)の総称。第二次世界大戦までは4サイクルのピストンエンジンが主流だったが、大戦後はタービンエンジンが進出し、その特性を生かして航空機の性能を飛躍的に向上させた。

[落合一夫]

航空原動機の条件

航空機に使用するという性格上、(1)単位推力または単位出力当りの重量が軽いこと、(2)形状が小型であること、(3)熱効率がよく、燃料消費量が少ないこと、(4)操作が簡単で、急激な荒い操作にも十分に耐えられること、(5)信頼性が高く、耐用年数が長いこと、(6)高高度での性能低下が少ないこと、(7)構造が簡単で、点検・整備が容易なこと、(8)騒音・大気汚染が少ないこと、(9)価格が安いこと、などが要求される。しかし、そのすべてを満足する原動機は現在のところ存在しない。

[落合一夫]

各種原動機の特徴

〔1〕ピストンエンジン 自動車に使われているのと同じ4サイクルのガソリンエンジンが主体であるが、小型機には2サイクルエンジンも用いられている。第二次世界大戦までは液冷式も使用されていたが、現在はほとんどが空冷式の水平対向型で、出力は最大500馬力程度である。これは、ピストンエンジンがプロペラによって推力を得る関係上、プロペラに対して音速の障害(音の障壁)がおこり、約700キロメートル以上の時速を得ることがきわめて困難なので、高速度を必要とする大出力エンジンはジェットエンジンに任せ、現在は時速500キロメートル以下で価格の低い飛行機にのみ使用されているからである。航空用のピストンエンジンの特色は、出力を向上させるため圧縮比をあげているので、100またはそれ以上のオクタン価の高い燃料を使ったり、高高度での性能低下を防ぐためにスーパーチャージャーを装備するものが多いことである。また長い年月の経験を経た結果、余地のないほど開発し尽くされているので、信頼性はきわめて高く、価格も低廉であり、予備部品も豊富で経済性が優れており、今後も低速で安価な機種には使用されてゆくものとみられる。欠点としては、タービンエンジンに比較して構造が複雑で繊細なためオーバーホールの間隔が短いこと、操作がめんどうなこと、などがある。

〔2〕タービンエンジン ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボシャフトの4種類がある。エンジンは大きく空気圧縮機、燃焼室、タービン、排気ノズルの4部分で構成される。ピストンのような往復部分がないので運転が円滑で振動が少なく、オーバーホールの間隔も長く、燃料は価格の安いケロシン系が使用できる。

(1)ターボジェットエンジン ジェット排気の反動をすべて推力として利用する形式で、初期のジェット機はほとんどこのエンジンを使用していた。しかし高速度で燃焼ガスを噴出させた反動で推力を得るため、超音速領域での推進効率はよいが、遷音速や亜音速では燃料消費率が悪く騒音が大きいという欠点があり、現在は軍用機以外ではあまり使われなくなっている。

(2)ターボファンエンジン ターボジェットエンジンのタービン部にさらにタービンを追加し、このタービンに排気ガスのエネルギーを吸収させて、エンジンの前または後ろに増設した大きな直径のファンを駆動する形式である。大量の空気を比較的低速度で送り出して推力を得るので、遷音速や亜音速領域での推進効率がよく、燃料消費率が少なくて騒音が小さいのが特徴とされ、現在の民間機のほとんどはターボファンを装備している。

(3)ターボプロップエンジン 出力の大部分を軸出力として取り出し、減速装置を介してプロペラを駆動することにより推力を得る形式で、一部の排気ガスもジェットノズルを用いて噴出し推進に使われる。現在は高性能のターボファンエンジンが実用化されたので、構造上大容量の減速装置の必要なターボプロップは中・小型機だけに使用されているが、現在ターボファンとターボプロップの中間的特性をもつプロップファンの研究が進められている。

(4)ターボシャフトエンジン 出力のすべてを軸出力として取り出すガスタービンエンジンで、航空機以外に使用される陸用・船舶用のほとんどがこの形式である。とくにヘリコプターはこのエンジンの実用化で飛躍的に性能が向上した。

〔3〕その他のエンジン ダクトエンジンのうちのパルスジェットは、騒音が大きくて燃料の消費量も多く、推進効率が悪いので、現在はまったく使用されていない。

(1)ラムジェットエンジン ターボジェットと異なり、空気圧縮機やタービンなどの回転部分がなく構造が簡単で出力が大きい。しかし、燃料消費量や騒音が多く、またかなりの速度を与えないと始動しないなど操作がめんどうで、やはりほとんど使われていない。

(2)ロケットエンジン 小型・軽量で非常に大きな推力が得られ、燃料とともに酸化剤を携行しているので、空気(酸素)のない空間でも運転することができる。しかし、単位推力当りの燃料消費量が非常に多いので、運転時間は数秒から数十秒と短いこと、騒音がきわめて大きいこと、有償搭載量が少ないこと、燃料の貯蔵安定性が悪いことなど取扱い上の問題があり、宇宙航行など特殊な目的にだけ使用されている。

将来は、化学反応ロケット群の進歩・改良が考えられ、そのほか、太陽電池を利用する電気モーター、あるいは原子力を利用した原動機(蒸気タービン)も実用化されるようになるとみられている。

[落合一夫]