精選版 日本国語大辞典 「製本」の意味・読み・例文・類語

せい‐ほん【製本】

改訂新版 世界大百科事典 「製本」の意味・わかりやすい解説

製本 (せいほん)

紙葉を順序正しくまとめて本の形にすることであるが,具体的には紙葉をページ順に折りたたんで折丁とし,これを順序よくそろえて(丁合(ちようあい))とじ,表紙をつけ,その平(ひら)や背などに装飾をおこなうことをいう。製本は和装本(和綴(わとじ))と洋装本(洋綴)に大別されるが,現在ではほとんど後者だけで,一般に〈製本〉といえば洋装本を意味するほどである。

歴史

製本の歴史は本の発生とともに始まる。古代エジプトでは,パピルス紙を書写の用に供し,その一端に軸をつけて巻物とし,軸の両端に獣骨,木,象牙(ぞうげ)などで軸飾をつけ,獣皮でつくった円筒に入れ,円筒の外側をいろいろな絵具で飾った。また,古代メソポタミア地方では,粘土板に楔形文字や絵画をしるし,これを天日でかわかすか,かまどに入れて焼きかため,本の代用としたが,これを保護するためおなじ粘土で外箱をつくった。また,古代ギリシア・ローマになると,羊や山羊,子牛の皮でつくったベラムやパーチメントを書写の料に供し,本の形体も巻物から冊子に移り,カシ(樫)板を心(しん)とした表紙を金銀・真鍮(しんちゆう)の薄板でおおい,象牙や,宝石などをちりばめた,いわゆる宝石装丁(幀)jewel bindingがおこなわれた。これは製本師の仕事というよりも,むしろ金銀細工師の仕事といったほうが適切であった。

これらの美術的豪華装丁本の図柄は,キリストの像をはじめ,聖書にあらわれたものが多かったが,宗教改革時代,聖像礼拝反対者の手でむざんにも破壊され,今日まで原形をとどめるものはあまり多くない。そのなかで最も代表的な作品にかぞえられるものに《リンダウの福音書Gospels of Lindau》がある。裏表紙は8世紀ころ,表表紙は9世紀ころ,いずれも南ドイツでつくられたといわれ,金銀・宝石を用い,聖像をあらわしたもので,その豪華さは驚嘆させるものがある。現在,ニューヨーク市のピアポント・モーガン図書館の所蔵本になっている。

中世には,本の製作(書写すること,彩飾すること,とじること)の仕事は,もっぱら僧院の記録室scriptriumで,僧の手でおこなわれ,表紙には皮革が用いられ,今日のような革装丁本が生まれた。12世紀になると,イギリスではロンドン,ウィンチェスター,ダラムをはじめ,主要な都市の僧院に製本技術学校が設けられ,革表紙の上に小形の印型を用い,いろいろの〈から押しblind tooling〉模様をつくった。

14~15世紀にかけて製紙術が普及し,15世紀中葉の活版印刷術の発明により,本が安価に製作できるようになったために,出版活動も本格化し,製本も従来の〈個人製本private binding〉(印刷された枚葉紙を買って自分で,あるいはおかかえ製本師により製本する)に加えて,出版所で製本してから本として売られる〈出版所製本edition binding,publishers' binding〉があらわれたが,それが主流になるのはなお数世紀後であった。また15世紀ころには,サラセンを通じて,金箔押しgold tooling装丁がヨーロッパに紹介され,イギリス,フランス,スウェーデン,ノルウェーなどでは,王族はじめ上流社会に装丁趣味が流行し,王室専属の製本師が任命され,王侯貴族のなかにはみずから表紙の意匠図案をくふうし,表紙に用いる刺繡をする貴族夫人もあらわれた。製本用の専門クロスは,19世紀の初めイギリスで発明された。このころから大量の出版製本は,蒸気機関や電力の力をかり,従来の手工芸的なものから漸次機械化され,各種製本機械の発明とともに,今日のような機械工業に発展した。

一方,東洋における製本の様式は,中国に端を発し,後漢のとき,紙の発明とともに,〈巻子本(かんすぼん)〉の形態がとられ,ついで繙読(はんどく)に便利なため,これをジグザグに折って,上下に薄板をあて〈折本〉の形をとった。さらに隋・唐のころには〈旋風葉(せんぷうよう)〉といって,表紙を二つ折りにし,そのなかに折本をはさみこみ,上下を表紙にはりつけたものがはやった。これは長い間に折り目が切れやすいので,紙葉を重ねて,折り目に糊入れし,表紙でくるむ方法が案出された。ひろげると蝶のはねのようなかっこうをしたので〈胡蝶(こちよう)装〉と呼ばれ,また糊ではりつけたので〈粘葉(でつちよう)装〉ともいわれた。この方法は唐代にもおこなわれ,宋代にはいり,印刷術が盛んになるにつれてその使用も増大していった。しかし,粘葉装は繙読のさい空白面と文字面が交互にあらわれ,また紙葉ごとに糊を入れるので,虫害にかかりやすいため,糊ではり合わせる代りに糸でとじる方法が案出された。中国ではこれを〈綫縫(せんぼう)〉といい,日本では〈袋綴(ふくろとじ)〉といって,普通の和装本に使用されているものである。

以上のように,中国では粘葉装(胡蝶装)から袋綴(綫縫)に移行したが,日本ではその間に,〈大和綴(やまととじ)〉(〈綴葉装(てつちようそう)〉ともいう)という,独特の装丁法を案出した。中国から粘葉装が伝来したとき,白面と文字面の交互になるのをきらい,厚手の紙を用いて,表裏両面に文字を書き,二つ折りにして糊づけし,1枚ずつめくるようにしたが,糊づけする代りに数枚の紙を二つ折りにし,その折り目を2ヵ所糸でとじて1丁とし,このようにしてできた数丁をさらに糸で合綴(ごうてつ)して1冊とし,表紙を加えて仕上げた。

三井家所蔵の元永本《古今和歌集》は,この種の装丁本では最も古いものであり,すでにこの様式は平安末期におこなわれたことが明らかであり,鎌倉中期以後の和歌・国文に関する書冊は,おおむねこの種の装丁法が用いられ,室町時代を経て江戸期にいたるまで,袋綴本とともにこの様式がつづいた。

日本に洋式の製本術が伝来したのは明治の初め,洋式の印刷術が移入され,洋紙の製法が伝えられたのと前後して,1873年5月,イギリス人W.F.パターソンが,印書局(いまの大蔵省印刷局)に製本教師として招かれ,製本・罫引(けいびき)術を伝授したのに始まる。その後,明治・大正・昭和と文運の進むにしたがい,印刷術の進歩,出版業の進展とともに,製本業も漸次家内工業から機械工業に進み,手工業からオートメーション化し,今日の隆盛をみるにいたった。

製本業の現況

1995年末現在,日本の製本業の事業所数は2887と推計され,81年に比べて約12%減少している。ただし,従業員総数はそれほどの変化はなく,約5%減の2万6982名である。零細企業が多く,従業員数が30人以上の事業所数は132にすぎない。総生産高は約2771億円。全国的な組織としては全日本製本工業組合連合会があり,加盟事業所数は97年末現在で1903であり,そのうちの半数以上が東京にある。

種類

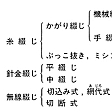

製本は,洋装本(洋綴本)と和装本(和綴本)に大別するほかに,用途,生産量,仕立て方による分け方もある。すなわち用途からは,出版物製本と事務用品製本とあり,生産量からすれば,数物製本と諸(もろ)製本とあり,仕立て方によれば,洋装本のうちには本製と仮製(仮とじ),その他がある。出版物製本は印刷された紙葉を,繙読・保存するため,書籍・雑誌・パンフレットなどに仕上げることを意味し,事務用品製本は,白紙または罫引などのしてある紙葉で,帳簿・伝票・用箋・アルバム・ノートブックなどに仕上げることをさす。また,数物製本とは,大量生産の書籍や雑誌,帳簿・アルバム・伝票など,同一内容のものを相当数まとめて,同一材料を用い,同一工程で機械的に仕上げる方法で,一般に〈製本〉といえば,ほとんどこれに属する。これに対して,諸製本は一冊一冊内容の異なった書物を手工芸的に製本するもので,雑誌の合本や古書の修理,あるいは紙表紙の仮装本を革やクロスで本製本に改装する手工的製本をさす。海外では〈特別製本extra binding〉といって,読者の希望により,特別のデザインをほどこし,金銀・宝石などをちりばめ,1冊数百,数千ドルもする豪華装丁本をつくることがあり,そうしたもののなかには,工芸品として美術工芸展に出陳されるものもある。製本の種類を仕立て方から区別するとだいたい表のようになる。

本製本の作業工程

本製本と仮製本の基本的な作業工程の差を示せば,本製本は中身を仕上げてから表紙でくるむが,仮製本は中身を表紙でくるんでから仕上げ裁ちをする。ここでは《大百科事典》のような本製(上製)本の作業工程を説明するにとどめる。

製本の工程は,まず印刷所から刷本(印刷した紙)を引き取ることからはじまる。印刷用紙には,通常A列とB列の大きさがあり(判型),本の大きさによって16ページ掛け,32ページ掛け,64ページ掛けなどに分かれる。大きな印刷所には検品係がおり,印刷の刷違いや,印刷ずれ,裏うつり,破損紙などの有無をしらべ,所要枚数があるかどうかしらべたうえで渡すのを常則とする。所要枚数とは,注文部数に作業中破損したりして不足する分(予備)をあらかじめ見込んで加えたものである。予備は製本の体裁などで多少異なるが,5000部以下は2%以上,5000~1万部までは1.5%以上,1万部以上は1~1.5%を必要とする。予備が十分でなく,注文部数に不足を生じ,わずかばかりの追加部数のために,刷り足す場合もある。

1部抜き

刷本を受け取ったら,1枚ずつ抜き取り,1冊分にまとめあげ,ページの順や別丁などの入れ方にまちがいがないかどうかをたしかめたうえ,注文主の検閲をうける。また,本文用紙,板紙,クロスなど印刷・製本材料の種類がきまると同時に,これらの材料を用いて,つか(厚さ)見本をつくる場合もある。

裁ち割り

たいてい刷本は64ページまたは32ページ分が印刷してあるから,普通はこれを2裁または4裁して16ページ分にする。

折り

裁ち割った刷本は,1ページずつページ順に正しく折る。これには手折りと機械折りとがあり,4ページのものは二つ折り,8ページは四つ折り,16ページは八つ折り,32ページは16折りという。折りあげたものを〈折り〉または〈折丁〉といい,内容の同じ折りのひとまとまりを〈台〉という。ワイド版など,8の整数倍でないものも増えている(判型)。

別丁はりこみ

本文以外の紙に印刷されたとびら(タイトルページ),口絵,さし絵,折表,図版などを〈別丁〉と総称する。2ページもの,4ページもの,あるいは長い折表や大きな図版などを本文中の指定の場所に糊ではりこむ。これは製本工程のうちでかなり手数のかかる作業であるから,別丁の多い出版物は,印刷の台割り(どの折りにどのページが入るかを見積もること)のとき十分注意して,はりこみの手数を少なくするよう配慮する必要がある。

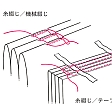

見返しごしらえ

最初と最後の折りに見返しをはりつける。見返しend-papersとは,表紙と中身とをつなぎ合わせている紙のことで,これには〈はり見返し〉〈まき見返し〉〈とじ見返し〉〈つぎ見返し〉の4様式がある(図2)。最も普通の方法ははり見返しで,これは二つ折りにした見返し紙を本文ののどの部分に糊づけしただけで,すこぶる簡単だがいちばん弱い。それを補強したのが〈まき見返し〉〈とじ見返し〉〈つぎ見返し〉で,本事典は〈まき見返し〉を採用している。見返し紙は必ずたて目を用い,本文用紙より厚手のじょうぶなものを使用するのが肝要である。

目合せ

丁合gatheringの準備作業で,同じページの折丁を100枚ずつ正確にかぞえ,ページの若い順に切りちがいに重ね,折丁の不良(裏折り・曲り・よごれ・破れ・場違い)をしらべる。

丁合

折丁をページ順にとりまとめ,1冊分の本にする作業で,手丁合と機械丁合とがある。製本工程のうち最もたいせつな作業で,ここで〈乱丁〉(折丁の前後をあやまってとったもの),〈落丁〉(まちがって折丁をとりおとしたもの),〈取込み〉(おなじ折丁を重複してとったもの)などのまちがいをおこせば,どんな豪華な装丁の本ができても本としての本質的な価値は失われることになる。これらのあやまりを未然に防ぐため,印刷のとき折丁の背部に丁合印の〈背標signature〉を刷りこむことがある。これがあれば,丁合の不正もすぐ発見できる。

かがり

丁合の終わった折丁は,1冊の本にとじられる。1冊分の折丁を〈駒(こま)〉という。とじ方(かがり方)には機械とじ(かがり)と,手とじ(かがり)とあり,前者は主として〈数物製本(出版所製本)〉に,後者は多く〈諸製本〉に用いられる。機械とじ(かがり)には,〈テープとじ〉と〈テープなし〉とあり,手とじには〈糸かがり〉のほか,〈打抜きとじ〉などがある。

ならしと駒締め(平締め)

とじあがったものの背は,とじ糸と折りあとのため,ほかの部分よりも高くなっており,そのままではつぎの作業にさしつかえるので,背をならして平らにする。もとは木づちで,いちいち背をたたいて平らにしたが,いまではこの仕事も機械化された。ならし終わったものを,きわめて強力な平圧機にかけてよく締め,紙のあいだにある空気を抜き,印刷によって生じた紙面の凹凸を平らにし,本を落ちつかせる。

下固め(仮固め)

駒締めがすんだら,背と罫下(けした)でよくそろえて積みかさね,金輪(かなわ)で締めとり,背に薄い接着剤を塗ってかわかす。

化粧裁ち(仕上げ断裁)と小口装飾

中身の前小口,天,地の余白を断裁機で断裁し,指定の寸法に仕上げることである。天金head giltをつける場合は,いちどに三方を切らず,まず天だけ切って金をつけ,それから前小口と罫下を切る。三方金edge giltの場合は,三方とも仕上げ裁ちしてから金をつける。天金などの小口装飾は,もともと小口から本が傷んだりほこりが侵入したりするのを防ぐために施されたものであるが,現在では装飾としての要素が強い。小口装飾にはこのほか,小口染め,マーブルつけなどがある。

丸み出しとバッキング

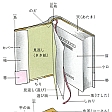

化粧裁ちの済んだ本は1冊ずつはがし,丸み出しをしてから紙,クロス,ゴム・バンドなどで天地に帯掛けする。これは丸みの形をくずさないためである。本に丸みをつけるのは,本の美観を増し,あわせて本の開きをよくするためである。丸み出しのことを,俗に〈バッケ出し〉という。バッキングbackingのなまった俗語である。丸みをだすには,まず背を湿して,下固めの接着剤をやわらかくし,つぎに,親指の腹を利用し小口を少し押しかげんにしながら,表裏から手工的に丸みをだす。丸みは上下とも平均しなければならず,中心部から左右にゆるい放物線を描くのが理想的である。最近,丸み出しも機械化されたが,手工のようなデリケートさはだせない。丸み出しの終わったものは,バッキング機にかけて背に〈耳(みみ)〉をもたせる。この耳が表紙のみぞの部分と接合して,本の開閉をなめらかにする。耳の高さは表紙の厚さによって異なる。

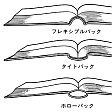

はなぎれつけ,背固め

バッキングの次に,背に寒冷紗をはり,花布(はなぎれ)(ヘッドバンド)をつける。寒冷紗を糊づけすることにより背が固定され,また花布は背の天地を覆い仕上げるものである。さらに背紙を接着剤ではりつけ,本の開閉などによって背が割れたり,丸みがくずれたりしないようにしっかり固める。背ばりには〈硬背法(タイト・バックtight back)〉〈柔軟背法(フレキシブル・バックflexible back)〉〈腔(こう)背法(ホロー・バックhollow back)〉の三つの様式があり,それぞれに長短があるが,日本では,ほとんど第3の様式だけがおこなわれている。このほか,背に丸みをつけない〈角背本〉があり,それには角山(みぞつき),角山(つきつけ),南京ブックの3様式がある(図3)。これで中身ができあがった。あとは表紙をつくり,はめ込んで糊入れすればでき上がりである。

表紙のつくり方

表紙は,ふつう心紙の厚薄によって厚表紙と薄表紙に分けられる。厚表紙には製本用の板紙(ボール紙)を用い,中身より天地・前小口ともそれぞれ3~4.5mm大きくする。これを〈ちり(スクエアsquare)〉といい,中身を保護するのを目的とする。この板紙を革または布,クロス,紙などでくるんで,金版(かなばん)で金箔押し,色はく押し,から押しをするか,またはあらかじめ印刷などで文字や模様を入れておく。

表紙のくるみ

表紙の背に丸みをつけて,中身にとりつける。これには〈みぞつき〉と〈つきつけ〉の2法がある。上製本の表紙の背と平(ひら)の境目にみぞのあるのが〈みぞつき〉,ないのが〈つきつけ〉である。

見返しの糊入れ

表紙をくるみ終わったら,表紙の裏と見返しの間に糊を入れて,両者をはりあわせ,糊入れが終わったら,締機にかけて十分に締め,締機から取りはずしたら,少なくとも半日くらいはそのままにして,表紙にも水分が均等に浸透し,十分に乾くのを待つ。さもないと,あとで表紙が反り返ることがある。

仕上げ

このようにして全工程の終わったものを,もういちど全般的に検査し,事故がなければカバーまたはセロハン紙などをかけ,箱に入れて完成品とする。

無線とじ

これは接着剤だけで背を接合するとじ方で,帖合の後に背を薄く削ぎ,そこへ接着剤を厚く塗って表紙でくるみ,固定するやり方である。最近の無線とじ製本機の進歩とビニル系化学糊の急速な発達の結果,文庫や新書などの紙表装の仮とじ本はもちろん,本製本の場合も角背本の一部に無線とじを採用するようになった。無線とじは針金とじや糸とじよりも経済的でありかつまた作業工程のうえで糸かがりよりも人手をはぶけるところから,丸背製本の場合を除いて今後ますますふえる傾向にある。また無線とじには〈あじろとじ〉といって,折丁の背にいくつかあけた穴から接着剤をのどまで押し出して固定する方式もあり,厚紙や,ページの多いものに用いられ,丸背にもなる。

和装本のつくり方

和装本にもいろいろ種類があるが(表,図4),ここでは最も一般的な〈袋綴〉(普通和本)について簡単に説明する。白紙の場合は10枚,20枚重ね印刷面を外に二つ折りにして折り目をつけ,1枚ずつ抜き出してしっかり折る。これを〈抜き折り〉という。古写本などの場合,丁つけ(ページつけ)のあるものはそのままでよいが,ないものはあらかじめ背のほうに丁数を記入し,最終ページに総計何丁終りと書いておく。ふつう刊本の場合は,各丁を二つ折りにし,全部折り上がったら目合せをし,これを50枚ないし100枚ずつ,ページ順にそろえ,各丁をくりだして扇形にならべ,ページ順に1枚ずつ注意ぶかくつまみあげ,1冊分にまとめてゆく。丁合が終われば,一応,締機にかけて落ちつかせ,ついで背のほうを2ヵ所こよりで仮とじする。仮とじ(下とじ)が終わったら,背および天地の三方を化粧裁ちする。和紙を用いた和装本は,原則として断裁機を用いず,昔ながらの〈切型〉を用い,手包丁をもって手裁ちする。化粧裁ちが終わったら,切口の天地を背にかけて三角に糊がためし,かどぎれをつける。かどぎれは,ふつう〈シケ〉と称する細工絹を,濃い糊で裏打ちしたものを用いる。かどぎれをつけ終わったら,表紙掛けにかかる。和本表紙は,染紙や型つきのできあいものを和紙商で売っている。表紙は二つに切り,折込み分をのこして化粧裁ちし,さらに,折り込みやすくするため四隅を三角におとす。つぎに表紙の裏側中央部に少量の糊をつけ,その上に中身をのせ,竹べらを用いて背,天地,前小口の順で表紙を中身との間に折り込む。表裏とも表紙をかけ終わったら,表紙と中身の間の前小口に幅6mmほど糊入れし,背にそって4ヵ所を絹糸でとじ,標題紙(題簽(だいせん)または外題(げだい)ともいう)をはる。標題紙の幅は,本の大きさによって一定しない。

帙(ちつ)のつくり方

和本類を保存するには,上等のものはすべて帙入れ(ちついれ)とする。帙には,〈無双帙〉(丸帙ともいう)という標準型のほか,半袖,鏡帙,四方帙などがあり,ほかに〈つばくろ〉とか〈たとう〉のような簡単なものもある。帙の心は板紙を用い,表装用の布地はおもに紺のもめんを用い,帙をとめるにはこはぜ(笹爪)をもってし,標題紙は通常まんなかにはる。

製本の良否

製本の本来の目的は,書物の散逸を防ぎ,使用と繙読を便利にし,文献の保存に適応させるにあり,それぞれの目的・用途に適する製本材料および技術によって,これらの条件を満たさなければならない。表紙ばかりきらびやかに飾っても,本を開いたとたん,中身のとじ糸がきれて紙葉がとびでたり,表紙のあけたてのため,いくらもたたぬうちに表紙のみぞやのどが切れるなどは,けっしてよい製本とはいえない。具体的によい製本とは,外形上の造本美をもっていることと,保存力と開きのよいことで,前者はページが正しく折ってあり,小口が正確に切ってあり,切口に傷がなく,丸みの形がととのい,表紙の〈ちり〉が等分であり,糊入れが正しく入れてあり,表紙ばりがきれいで,はく押しなどもきちんとおしてあれば申し分ない。後者は背固めと,とじと見返しごしらえのでき,ふできが大いに関係する。すなわち,とじた糸がたるんだり,切れたりすると,その部分の折丁がとびでて本をこわしてしまう。また,背固めはあまりかたくすると開きが悪くなり,背ばりを薄くして開きをよくすると背がいたみやすい。接着剤に用いるにかわや化学糊の関係や,背ばりに使用する寒冷紗,背紙などの良否によって,本の開きぐあいと保存力に大きな影響をあたえる。よく学校や図書館などで,本の見返しののどが切れ,表紙と中身とがばらばらになっているのを見かける。多くは見返しごしらえと背ばり,それに表紙と中身のはめこみが不適当な結果で,海外では,とじ,見返し,背ばりなどにとくに念を入れた〈図書館製本library binding〉という実用製本法が用いられている。

新本の扱い方

新しい本をはじめて開くときは,平らなものの上に背を下にしておき,まず双方の表紙をのど元まで開いてみ,つぎに中身を上から順次1枚ずつていねいにめくり,のど元まで開いては軽くおさえ,つぎのページをめくってはまたおさえして,だいたい半ばころまできたらこんどは本の終りのほうから同じようなことをこころみ,これを数回くりかえす。とつぜん所要のところを無理に開くと,妙なくせができ,そのくせはいつまでたってもなおらず,また,本の背ばりをいためたり,かがりの糸がゆるみ,折丁がずり出たりすることがある。またできたばかりの本を火にかざしたり日光にあてたりすると,表紙がそりかえって,簡単にはなおらなくなるから注意が肝要である。

→装丁 →本

執筆者:庄司 浅水

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「製本」の意味・わかりやすい解説

製本

せいほん

印刷や手書きされた紙葉、または記録を目的とする用紙類を、その目的に応じて順序正しく図書の形にすることをいい、それによって〔1〕記録の散逸を防ぎ、〔2〕繙読(はんどく)に便にして、〔3〕保存力を付与することである。

[佐々木正康]

種類

次のようにいろいろの角度から分類される。

[佐々木正康]

和製本と洋製本

発祥の地を異にしてそれぞれ発達したものである。

(1)和製本 古く中国に起源を発し、図書の形態も巻子本(かんすぼん)、折本(おりほん)、旋風葉(せんぷうよう)、胡蝶(こちょう)(粘葉(でっちょう)ともいう)装、袋綴(ふくろと)じの順で発達した。わが国でも奈良時代にその技術が移入され、その後、明治初期に洋製本の技術が輸入されるまでの長期間、すべての図書は和製本で仕立てられてきたが、逐次洋本にとってかわられ、今日では限られた範囲で折本、大和綴(やまとと)じ(奈良時代にわが国で独自に開発した形態)、袋綴じ(四ツ目綴じ)の形態が和本として用いられている。

(2)洋製本 西欧において紀元前にパピルスやパーチメント(羊皮紙)が書写材として広く用いられて以来、図書の形態も巻子本、折本、打抜き綴じ、さらに、今日の製本術の原点と考えられる綴本形式へと発達した。とくに14世紀の製紙術、印刷術の発明により急速に進歩し、表紙を中身の綴じ糸で綴じ付けた綴じ付け製本book-bindingが完成した。ついで19世紀の後期より、大量生産方式のくるみ製本book-casingが開発され今日に至っている。現在の図書はことごとくこの様式で製本がなされている。

[佐々木正康]

数物製本と諸製本

(1)数物(かずもの)製本 大量の書籍、雑誌、ノート、手帳、小切手帳、便箋(びんせん)、伝票など同一材料を用い、同一方法で同時に製本する分野。今日、一般に製本といえばこれをさすことが多い。

(2)諸(もろ)製本 文字どおり、もろもろの図書を1冊でも製本加工する分野で、その作業内容は幅広く、古書の修復補強や再製本、雑誌の合本、図書の改装などを行う。

[佐々木正康]

出版物製本と事務用品製本

印刷された紙葉を書籍、雑誌などにつくりあげるのが出版物製本であり、白紙や用途に応じた罫(けい)を引いた紙葉をノート、手帳、伝票などに仕上げるのが事務用品製本である。

[佐々木正康]

本製本と仮製本

(1)本製本 小口三方を仕上げ断裁した中身を、別に仕立てた表紙でくるんで、表紙と中身の間に「ちり」(中身より出張った表紙の部分)がある製本様式で、上製本ともよぶ。

(2)仮製本 中身を表紙でくるんだのち、三方小口を仕上げ断裁するもので、中身と表紙がいっしょに裁(た)たれるためにその間にちりがない製本様式で、並製本とも称する。

以上のほかに、表紙や中身の仕立て方で分類するとのようになる。

[佐々木正康]

製本工程

製本は様式によって工程は一様でないので、ここでは厚表紙丸背本の製造工程について述べる。

(1)刷本の受け取り 印刷所より搬入された刷物は、必要数量(製本予備を含んで)や不良印刷物の有無をできる限り確かめて受け取る。

(2)一部抜き 受け取った印刷物を各1枚ずつ抜き出して折り、指定の別丁(べっちょう)類(本文中に差し込まれる口絵、中扉、図版類など)を指定の箇所に挿入し、完全な1冊の順序にしたものを、丁合(ちょうあ)い作業に着手する以前にできる限り早い時点で得意先に提出して、間違いがないか確認してもらう。

(3)突きそろえ 印刷物を所定の大きさに正確に仮裁するため、印刷機にかけたときの針(紙差しの際、紙の横縁の位置を決めるための基準となる金具)の側(がわ)とくわえ(印刷機のくわえづめがくわえるほう)の側の二辺を基準としてそろえる。

(4)裁ち割り そろえた刷本を普通、表裏で16ページになるように切り離す。

(5)折り 裁ち割った刷本をページが順につながるように折る。折り上げて16ページになるものを八つ折、8ページのものを四つ折、4ページを二つ折とよび、このように折り上げられた本文を折丁(おりちょう)という。

(6)下ごしらえ 1冊分の前後折丁に見返しを取り付けたり、扉、口絵を貼(は)り込み、あるいは本文中に中扉や挿絵を指定のページに貼り込む。

(7)丁合い 折りや下ごしらえの終わった折丁を、丁合いする順序に同じ折丁ごとに区分けする(台分けという)。ついで各折丁をほぼ同じ数量ずつ重ねたまま、端から順に1折ずつ集めて正しい1冊分のページの順になるように並べて、それを1枚ずつ集めて丁合いをとる。この際、乱丁(折丁の順が狂ってページの順が続かないもの)、落丁(折丁が1折分脱落して不足のもの)等の事故が発生しやすいので、それを防止する目印に、折丁の背に丁合い用段印が印刷されていて、それらの発見を容易にできるようにしてある。

(8)綴じ 機械を用いて、折丁の背をカタン糸で綴じ合わせて1冊とする。

(9)均(なら)しと平締め 1冊に綴じ上げられたものは、その背部が、ほかの平(ひら)の部分よりも紙の折り目、綴じ糸の重なりとで厚くなり、以後の工程を非常にむずかしくし、美しい形に製本できない。そこで、その背の部分を同じ厚さにすべく機械的に強圧を加えて均す。また、同一の本文紙のものでも1冊分になると多少ではあるが厚さの異なるものができる。すなわち1冊分の厚さのでこぼこは機械製本では甚だしく不都合を生じるので、均し終わったものをさらに平らに加圧して締めて、厚さの不ぞろいをなくすようにする。

(10)仮固め 下固めともいう。綴じ上げ均されたものの小口を三方裁ちするに際し、正確に、切り口も美しく仕上がり寸法に裁つために、その背部(綴じ糸のある)を基準として各面が直角になるよう正確に可塑性あるいは柔軟質の接着剤を塗布乾燥し、取扱い上容易に変形しないよう、かりに固める。

(11)三方断裁(化粧裁ち) 背以外の三方小口を仕上がり寸法に裁ち上げる。

(12)小口装飾 仕上げ断裁された小口に天金(てんきん)、三方金(さんぼうきん)、色塗り、色パラ掛け、マーブルなどの飾りを施し、また中身の角丸(かどまる)、爪掛(つめか)けもこの工程で加工する。

(13)丸み出し 背に丸みをつける。本文が前小口にせり出して逆丸みになるのを防ぎ、また本の開きをよくするためである。バッケ出しともいう。

(14)バッキング 丸みの出された中身の背に沿って表裏両側に耳出し(隆起部をつくる)を行う。これをバッキングbackingあるいは山たたきと称し、厚表紙との接合部となるとともに、見返しののどに無理な力をかけることなく耐久力を増加し、表紙の開きをよくする。

(15)背固め バッキングの終わった背に接着剤を用いて、寒冷紗(かんれいしゃ)、背貼紙(しわ紙、地券(ちけん)紙)を2~3層に重ね貼りして、書籍としてのちのち形が崩れたり壊れたりしないように固める。なお、しおりや花布(はなぎれ)はこの工程で取り付け加工される。

以上(1)~(15)までの工程で書籍の中身ができあがるのと並行して、次のような別工程で表紙が仕上げられる。

(16)表紙材料の裁ち込み

(17)表紙貼り 芯(しん)材と装丁材料(クロース、布、紙など)で膠着(こうちゃく)剤を用いて所定寸法の表紙に貼り上げる。

(18)箔(はく)押し 表紙の背や平(ひら)の表面に加熱した金属凸版を用いて、顔料色箔や金属箔を押圧し(箔押し)表紙ができあがる。

(19)くるみ、糊(のり)入れ 以降の工程は手製本と完全機械製本ではその順がまったく異なるので、ここでは機械製本の場合について説明することにする。

表紙で中身をくるむにあたっては、まず中身の前後見返しの、表紙に貼着(てんちゃく)される面に接着剤を全面塗布し、それに機械的にちりを調整しながら表紙をくるむように着せて、くるみと糊入れを終わる。

(20)締めと溝入れ くるみ終わったものは見返しと表紙がしっかり貼り付くように両面から強く締めるとともに、加熱した直線の溝用の刃を用いて背の耳に沿って表紙の溝部を両側より強く挟んで溝入れを行う。こうすることで表紙は中身にしっかりと取り付けられ、かつ表紙の開閉がよくなり保存力が高められる。同時に成型をする。

(21)検品と仕上げ できあがったものは検品を行ったうえで、売上げカード、月報やカードを挿入し、カバーをかけたり、くるみ入れを行ったのち、所定冊数を結束あるいは包装して全作業を終わる。

[佐々木正康]

製本の歴史

起源は明らかでないが、図書の形態の変遷の歴史を、そのまま製本の歴史と考えることができる。すなわち、最初の記録材料であった岩石は堅牢(けんろう)不変であるが、運搬や彫刻に多大な労力を必要とすることから、他の記録法がいろいろと探求された。それらのうちには、今日の書物の誕生といわれるメソポタミア地方の粘土板がある。それに楔(くさび)形の文字を刻み天日で乾かすか、窯で焼き固めてテラコッタとした。これをクレー・タブレットclay tabletとよび、わが国では瓦書(かわらしょ)として有名である。しかし壊れやすいため、さらに同じ粘土で二重、三重に外箱をつくって保存力を付与し、また古代エジプトでは鉛の平板に文字を彫刻して書板(かきはん)とし、何枚かを金属の輪で綴じて散逸を防いだ。

その後、紀元前3000年ごろに書写材としてパピルスが広く用いられ、とくに接着剤が発明された時代には、書写材の保存の形態はパピルスを継ぎ合わせ、木や象牙(ぞうげ)を軸にして巻いた巻子体となった。ついで紀元直前のころ、新たにパーチメント(羊皮紙)が書写材として登場した。これはその表面の平滑な筆記適正と強靭(きょうじん)さによって長く中世まで使用され、とくに彩色に適しているため表紙の装丁材としても多く用いられた。その間、4世紀に至り、ローマでは、木板の平面を周囲に縁を残して浅く凹形に彫り、そこに蜜蝋(みつろう)を流し込んでその表面に、スティルスstilusと称する鉄製の尖筆(せんぴつ)で文字を書き、それらを金輪や革紐(かわひも)で綴じ合わせてコデックス(蝋板(ろうばん))とよばれる筆写材料を考案した。当時パーチメントは非常に高価であったため、これは簡単な記録用にもっぱら使用された。この蝋板こそ図書の原形であるとする説もある。

5世紀に入ると、巻子体形式のものは読みにくく、取扱いの不便さから、新たに綴本形式のものが考案されるに至った。この形式は、方形に切られたパーチメントを4枚重ねて、真ん中で二つに折り、その折り目を綴じて小口で8葉とした今日の中綴(なかとじ)本形式であって、まさしく今日の図書の原形とみなされるものである。この形式はさらに改良工夫されて、枚数を多く綴じ、あるいは前後に木板の表紙を綴じ付ける様式がとられ、さらに進んで表紙に装丁を施す技術も発達し、金銀、宝石などをちりばめた6世紀のルネサンス装を生んだ。続いて12世紀代の象牙細工装、13世紀の箔押し装などは有名で、その作品は中世の書写本として今日も残っている。

中国で発明された紙は、その技法が9世紀ごろより西方に伝達され、15世紀に至ってついに製紙の機械化が開発された。表紙の芯材は紙を貼り合わせるか、厚く漉(す)いたものにかわるとともに、皮革を装丁材として貼り上げた表紙に箔押し加工した本格的な革装本の製本が西欧に広く流行し、有名なグロリエ式装丁も現れた。また、15世紀の中ごろヨーロッパで活版印刷術が発明され、書物が大量に普及するようになった。それに伴って、それまで僧侶(そうりょ)によってのみ行われていた図書の製作は、新たに生まれた専門の製本師の手に移り、各国王室も御用製本師を抱えるなどして、製本技術も進歩し、数多くの優秀な作品がつくられた。とくに16世紀のイギリスの刺しゅう装丁やインド、ペルシアのイスラム装丁は有名である。

小口装飾は、箔押しの技術が開発される以前の時代に図書の書名を背と反対の前小口に書き込むことで始まった。後の14世紀ころには持ち主の家紋を書き込むことが広く行われ、16世紀に至り、今日のような、天金、三方金、マーブル、浮出しの技法が考案された。このように15~16世紀以降は製作資材や装丁技法の点では著しく進歩したが、製本技術の点ではなんらめぼしい発展をみなかった。

その製本方法は、普通5条の綴緒の芯に書写材(印刷物)を麻糸で綴じ付け、さらにその綴緒の両末端で表裏の表紙の芯材を綴じ込み、その上から全面を革で覆って表紙をつくるのである。このとき、背の部分で革が綴緒の上から貼り付けられるため、その部分が一段と盛り上がり、5条のバンド(綴帯)ができる。この方法は表紙が中身に綴じ付けられているので綴じ付け製本とよぶ。

19世紀に至り、印刷術、製紙術の著しい向上と、図書の急激な需要の増加に加えて、表紙装丁材の皮革にかわる製本用クロースの発明が製本の量産方式の開発を強く刺激し、ついに今日広く行われている量産製本手工方式のくるみ製本が完成され、さらに第二次世界大戦後欧米では、このくるみ製本方式による完全自動製本の開発に成功した。今日世界の先進国においては、この機械で図書が製作されている。わが国は、これらに独自の創意工夫を加え、その製品のよさでは世界有数の製本技術国となっている。

[佐々木正康]

『牧経雄著『製本ダイジェスト』(1964・印刷学会出版部)』▽『藤森善貢著『出版編集技術』上下(1978、80・日本エディタースクール出版部)』▽『栃折久美子著『モロッコ革の本』(集英社文庫)』

百科事典マイペディア 「製本」の意味・わかりやすい解説

製本【せいほん】

→関連項目本|見返し

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「製本」の意味・わかりやすい解説

製本

せいほん

bookbinding

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

図書館情報学用語辞典 第5版 「製本」の解説

製本

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の製本の言及

【愛書趣味】より

…この傾向は,他のいかなる諸国よりもフランスにおいてとくに顕著であり,根強く行き渡ってきた。仮綴本で刊行される書物を,購入者がそれぞれお気に入りの製本師に発注して上質革で装わせ,表紙や背に趣味豊かな美しい図柄を施し,心ゆくまで贅(ぜい)を尽くす製本の伝統が古くから続いている。 16,17世紀以降,印刷,挿絵,製本など,書物製作に関する万般の技術は,フランスにおいて最もめざましい発達を遂げてきた。…

【装丁(装幀)】より

…〈装幀〉という言葉が本来の意味を離れて,いわば誤用が定着してしまった原因の一つには,和装本の表紙づくりや裏打ちの仕事が,書画を表装する仕事と似通っていたこともあげられよう。書物の大部分が工場の機械によって大量生産される現代では,言葉に本来含まれていた〈製本〉に相当する意味は失われ,ブックデザインの同義語として用いられている。しかし〈装丁〉の定義は必ずしも明確ではなく,ジャケット(いわゆるカバー)デザインのみを指していわれる場合もあり,また〈趣味の装丁〉などのように〈手製本〉の意味で使われている事例もある。…

※「製本」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...