精選版 日本国語大辞典 「霞堤」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「霞堤」の意味・わかりやすい解説

霞堤

かすみてい

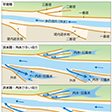

不連続な部分が残された堤防で、おもに雁行(がんこう)に設置され、部分的に二重・三重に堤防が重なった配置となる。堤防の重なりがある場合、本川に沿った堤防を一番堤、そこから川から離れる方向に二番堤(二線堤)、三番堤(三線堤)となる。二番堤、三番堤は、あわせて控堤(ひかえてい)とも称する。霞堤の不連続部と二重の堤防に囲まれた低地を堤内遊水地(ていないゆうすいち)という。また、堤防が丘陵地に接して、山付きになる所や、河川の合流部にも不連続な部分が残されることが多く、これらも霞堤として分類される場合がある。

霞堤には不連続部分があるため、①洪水時に外水(河川を流れ下る水)を一時的に貯留する機能、②洪水時に内水(河川に流れ込もうとする水)を排除する機能、③氾濫(はんらん)水を河川に還元する機能がある。盆地などの氾濫平野を流下する緩勾配(こうばい)の河川では、①の外水を一時的に貯留する機能が卓越する。扇状地などを流下する急勾配の河川では、②の内水を排除する機能と③の氾濫水を河川に還元する機能が卓越する。ただし、これらの機能は相対的なもので、雨の降り方や堤の配置、外水と内水とのバランスなどで決まる。

洪水時には魚類などが本川の激流を避けるため、霞堤の不連続部分から堤内地の水田などに一時的に避難する姿がみられる。また、霞堤の不連続部分には多くの場合、内水を排除するための小河川・水路が流れ込んでおり、堤内外が流水で接続されている。そのため、流水性の魚類が堤内外を行き来することができ、生態系ネットワークをつなぐ重要な役割を果たしている。

霞堤の名前の由来は、「堤防が折れ重なり霞がたなびくように見える」ようすから名づけられたとされる。また、霞堤の歴史は古く、戦国時代の武田信玄(しんげん)が考案したとされているが、「霞堤」ということばが使われるようになったのは明治以降である。1680年(延宝8)ころに執筆されたと推定される『百姓伝記』には「二重堤」という表現がある。本来の「霞堤」は、扇状地を流下する急流河川で、内水を排除する機能、氾濫水を河川に還元する機能をもつものをさしていた。しかし昭和初期には、洪水時に外水を一時的に貯留する機能が卓越する、氾濫平野を流下する緩流河川の不連続堤防も含めて「霞堤」と称されるようになった。

河川整備に伴って連続堤防化が進み、霞堤は徐々に姿を消しているものの、都市郊外の河川にはいまでも数多くみることができる。

[瀧健太郎 2025年7月17日]

最新 地学事典 「霞堤」の解説

かすみてい

霞堤

open levee

河川中流域の比較的急流な河道区間に用いられてきた不連続の堤防。不連続の個所から洪水流が田畑などに浸入し,洪水の一部を一時的に貯留させ治水の機能を果たす。また,背後地の内水排水,上流部の破堤などによる氾濫流を河道に戻し,排水機能を果たす。中世以来からの河川伝統工法の一つであり,今日でも各地にみられる。しかし,土地利用の高度化に伴い閉鎖を求める声もある。霞堤は古くからの伝統的な知恵であり,その土地特有の安全弁でもある。田畑に氾濫(貯留)した場合,農業被害の補償など霞堤の治水的機能の評価を行うことが課題である。参考文献:高橋裕(1990) 河川工学,東京大学出版会

執筆者:土屋 十圀

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

百科事典マイペディア 「霞堤」の意味・わかりやすい解説

霞堤【かすみてい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「霞堤」の意味・わかりやすい解説

霞堤

かすみてい

open levee

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の霞堤の言及

【治水】より

… 秀吉が造った先述の淀川堤防の実態は明らかでないが,たぶん後にみるような連続堤ではなかったに違いない。農書,地方書に記されるところも,江戸時代前期には,耕地の一部への浸水を認める霞堤や二重堤であり,中期から長い連続堤を造っても,所々に増水が堤を越えて流れ込みうる低所をもった洗い堤(溢流堤)であった。堤外の耕地は流作場として石高も低く定められ,洪水の多い年には収穫をあきらめた。…

【堤防】より

…河川こう配の急な河川では,不連続になっている堤防において,上流側堤防の下流部と下流側堤防の上流部とを平行重複して築き,水位こう配の急なことを利用してその堤防の間で水を遊ばせて勢いを弱めたり,上流堤防が破堤しても下流堤防で水害を防ぐ方式のものが築かれている。これを霞(かすみ)堤といい,もともとは山梨県釜無川で武田信玄が編み出した治水工法といわれ,不連続の堤防群が折り重なって連なり,あたかも春霞のたなびくように見えたのでこの名がある。洪水の被害の激しかったところでは,幹川の堤防(本堤)よりも奥へ入ったところに副堤(控堤ともいう)をつくり,本堤が破堤しても被害を最小限におさえるための堤防とした事例もある。…

※「霞堤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...