ラコリス

laccolith

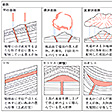

供餅のように上方にふくらんだ逬入岩体。餅盤(べいばん)ともいう。水平に近い地層の間にマグマが貫入して,その上盤の地層をおし上げて,地層と整合になっている。ラコリスは小さいものでは均一の岩石からできている。しかし,やや大きいものでは,岩体の上下の端は,マグマが急冷されて細粒の火成岩になっているが,岩体の中央部はゆるやかに冷却・結晶して,粗粒な岩石になっていることが多い。そして,結晶作用の初期に晶出した鉱物が,マグマのなかを沈降し,岩体のなかの比較的下部に集積して,結晶分化作用がみられることもある。ロポリスのように大きくはない。しかし,ロポリスと同様に,地層があまりいちじるしい地殻変動をうけていない大陸地域にある。ラコリスをつくる岩石には,モンゾニ岩,セン長岩,斑レイ岩などが多い。

→火成岩

執筆者:諏訪 兼位

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ラコリス

らこりす

laccolith

周辺の地層に対して調和的関係にある凸レンズ状の貫入岩体。お供え餅(もち)のような形状から餅盤(べいばん)ともいう。上から見るとほぼ円形であって、その中心部の下部にマグマを供給したパイプ状の火道が続いているものと推定される。直径は10キロメートル以下である。下部は水平と考えられるが、正確に証明できる場合は少ない。上部の地層はドーム状に盛り上がっている。

[矢島敏彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ラコリス

laccolith

岩体の上面がお供え餅のように上に膨らみ,底は平らな調和的貫入岩体。餅盤とも。大陸地域の乱されていない地層中に入り,上盤の地層がマグマで押し上げられてできる。大きいものでは分化がみられ,岩体の周辺には急冷周縁相が殻のように取り巻く。岩石は苦鉄質分化岩体のものより若干珪長質なものが多い。岩体は比較的小さい。G.K.Gilbert(1877)がHenry Mts.で命名。

執筆者:端山 好和

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

Sponserd by

ラコリス

laccolith

餅盤 (へいばん) ともいう。火成岩体の貫入様式あるいはその形態の一種で,お供え餅のように上方にふくらんだ整合貫入岩体をさす。この貫入に際しては上盤の地層がマグマによって押上げられる。母岩に接するところには急冷周縁相が発達し,その内部は粗粒な岩石から成り,橄欖石,輝石などの重い鉱物に富んだ岩石が岩体下部に層状に発達していることがある。地層があまり激しい変動を受けないような場所に形成される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ラコリス

餅盤(べいばん)とも。鏡餅(もち)のように上方にふくらんだ貫入岩体で,地層を押し上げ地層に調和的に貫入したもの。大陸地域の地層が変動を受けていないところにある。岩石は粗粒玄武岩や斑レイ岩が多く,同一岩体内で分化の著しいものもあり,そのようなものでは岩体上部に花コウ岩質岩石がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by