翻訳|celluloid

精選版 日本国語大辞典 「セルロイド」の意味・読み・例文・類語

セルロイド

- ( [英語] Celluloid ) 窒素量一一パーセント前後のニトロセルロース(硝化綿)に樟脳などの可塑剤を加えてつくった半透明のプラスチックの商標名。一八六八年、アメリカのハイアット兄弟が発明。常温では強靱な弾性体だが、摂氏八五~一〇〇度で軟化し、一九〇度以上に加熱すると急速に燃焼する。印刷、転写が容易であることなどが特徴。おもちゃ、学用品、日用品、フィルムなどに広く用いられたが、現在ではアセチル‐セルロース系のプラスチック(不燃セルロイド)が主力となっている。

- [初出の実例]「製造用具と品目〈略〉米糊(こめのり)、糯米糊(もちこめのり)、セルロイド」(出典:風俗画報‐二七一号(1889)青山南町)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「セルロイド」の意味・わかりやすい解説

セルロイド

せるろいど

celluloid

セルロース(繊維素(C6H10O5)n)からつくられるプラスチックの代表的なもので、ニトロセルロース(硝化綿)に25~35%の樟脳(しょうのう)を混ぜて練るとできる。樟脳は可塑剤の役割を果たすもので、可塑剤が存在することによってニトロセルロースの分子が樟脳中で動きやすくなる。みたところは固体であるが、準溶液というような形になり、比較的低温で軟化して成形加工が容易である。

ニトロセルロースの製造は、リンター(綿花の短繊維)、木綿ぼろ、人絹用パルプに硝酸と硫酸の混合酸(混酸)を加えてセルロースをニトロ化する。セルロースはグルコース(ブドウ糖C6H12O6)が連なってできており、グルコース1個当りヒドロキシ基が3個あるが、この全部のヒドロキシ基をニトロ化すると、窒素の含有率が14.14%であるが完全には反応しない。窒素の含有率が多い12.0~13.5%のものは綿火薬(無煙火薬として用いられる)であり、少ないもの10.0~12.3%がセルロイドの原料になる。ニトロセルロース100、樟脳54.95、エタノール(エチルアルコール)100、という割合でよく練り上げて均一物をつくり、次に顔料を混じてロールで板状にしたものがセルロイドである。

セルロイドは、1930年代の日本が世界一の生産量を示した。旧植民地の台湾で安価な天然樟脳を産出したからである。セルロイドは加工しやすいこと、あらゆる色に着色できること、そして成形が容易であるという長所がある一方、非常に燃えやすい欠点がある。現在では、ニトロ基のかわりにアセチル基の入ったアセチルセルロース(アセテート)がセルロイドの主力になった。

[垣内 弘]

『内田安三監修『「もの」と「ひと」シリーズ7 プラスチック』(1986・フレーベル館)』▽『多田敏捷編『おもちゃ博物館13 木製玩具・セルロイド玩具』(1992・京都書院)』▽『竹原あき子著『魅せられてプラスチック――文化とデザイン』(1994・光人社)』

改訂新版 世界大百科事典 「セルロイド」の意味・わかりやすい解説

セルロイド

celluloid

ニトロセルロースにショウノウを混合し,熱可塑性を与えた樹脂。人類が開発した最初のプラスチックである。1863年,あるビリヤードボール製造業者が,象牙にかわってビリヤードボール用原料として使える人造代用品の発明に対し賞金をかけた。68年,アメリカのハイアット兄弟John Wesley Hyatt,Isaiah S.Hyattはニトロセルロースにショウノウを混ぜることによってこれに成功し賞金を得た。セルロイドはハイアットが名づけた商品名であるが,その後,一般名としても通用する名前となった。

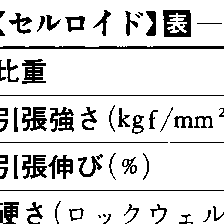

セルロイドは,成形性がよく,かつ着色性にすぐれるため,かつてはおもちゃ,定規,万年筆,文房具,写真フィルムベースなどの用途をもち,日本では1936-39年ころには年間1万t以上も生産され,海外にも輸出された。しかし,発火しやすく,しばしば不慮の事故の原因となったこと,および,第2次世界大戦後,より安価ですぐれたプラスチックが生まれたため,現在では年間生産量も2000t以下に減少し,歴史的な意味しかもたなくなった。おもな性質を表に示す。

製法

ニトロセルロースはリンター,パルプなどのセルロースに硝酸と硫酸の混合物を加え,ニトロ化してつくられるが,セルロイド製造用にはジニトロセルロースに近い硝化度のもの(窒素量10.5~11.1%のもの)を用いる。このようにしてつくったニトロセルロース60重量部に可塑剤としてショウノウを20部,溶剤としてアルコールを20部加え,ニーダーで混合する。さらにロールでプレスしている間にアルコールは飛び,均一なセルロイド生地シートができる。このシートを原料として,打抜法,削出法,プレス法,吹込法などによって成形する。

日本のセルロイド工業

日本のプラスチック工業の歴史もセルロイドにはじまる。1877年に輸入セルロイドがべっこう代用の櫛(くし)などに用いられたが,1905年には田中敬信がセルロイド工場を設立,これが三井系の堺セルロイド会社につながった。一方,三菱系も日本セルロイド人造絹糸会社を創立した。両者とも10年に生産を開始している。19年両者を含め8社が合併し,大日本セルロイド(現,ダイセル化学工業)が設立された。

執筆者:森川 正信

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「セルロイド」の意味・わかりやすい解説

セルロイド

celluloid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「セルロイド」の意味・わかりやすい解説

セルロイド

→関連項目ショウノウ(樟脳)|ニトロセルロース|プラスチック工業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「セルロイド」の解説

セルロイド

セルロイド

celluloid

[別用語参照]セルロース誘導体

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のセルロイドの言及

【映画】より

… もう一つ映画を意味するフィルムfilmということばは,中世英語のfilmen(皮膚,薄い皮や膜の意)からきており,ジャン・ジローの《フランス映画用語集》によれば元来は眼球のホシ,J.vonスタンバーグの自伝《中国人の洗濯屋のドタバタ》によれば泡を意味することばだったという。1889年,イーストマン・コダック社が同社の開発した写真用セルロイド・リボンに〈フィルム〉の名を冠したのがこのことばと映像の結びつくきっかけとなった。さらにトマス・エジソンが映画撮影用に50フィートという長いフィルム(ロールフィルム)をイーストマンに注文し,このときからこのことばは映画そのものに結びつくことにもなる。…

【可塑剤】より

…高分子によく溶け合い,溶媒のような働きをする物質である。可塑剤の歴史は,19世紀後半セルロイドを製造するさいに,高分子であるニトロセルロースに熱可塑性を与えるためにショウノウを加えたことに始まるが,大きく伸びたのは,第2次大戦後ポリ塩化ビニルが合成樹脂として広く使用されるようになってからである。ポリ塩化ビニル製のふろしき,靴,かばんなどを柔らかくて,しなやかにするため,40~60%の可塑剤が添加される。…

【ハイアット】より

…16歳で印刷工となり,以後かたわら発明に没頭した。浄水器,ころがり軸受,二重縫いミシン,木材硬化法など彼の発明は多岐にわたるが,最も重要なものは弟イサイアIsaiahとともにパイロキシリンにショウノウを加えて製造した〈セルロイド〉である。1870年にその特許を得て,みずからセルロイド会社を設立,のちのプラスチック工業の先がけとなった。…

※「セルロイド」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新