ホウボウ

ほうぼう / 魴鮄

竹麦魚

hobo gurnard

red gurnard

[学] Chelidonichthys spinosus

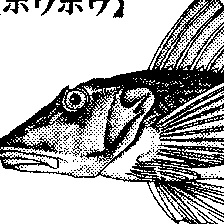

硬骨魚綱スズキ目ホウボウ科に属する海水魚。北海道南部以南、東シナ海、黄海、渤海(ぼっかい)、南シナ海に分布し、水深5~615メートルの泥地や貝殻まじりの砂地にすむ。頭は堅い骨板で包まれ、吻端(ふんたん)に短い棘(とげ)がある。背びれの棘(きょく)状部と軟条部の基底に小棘のある骨板が1列に並ぶ。胸びれは長くて広く、その下部3軟条は肥大して互いに離れ、歩行索餌(さくじ)に用いられる。体表は微細な円鱗(えんりん)で覆われ、体色は紫色を帯びた紅色で、赤紅色の大きな斑紋(はんもん)が散在する。胸びれの内側の地色は淡緑色で縁辺部は鮮青色、下半部に多数の青色の小斑紋が散在して美しい。幼魚では下半部に大きな黒色斑がある。全長40センチメートルになる。

おもに小エビ、カニ、シャコ、小魚などの底生動物を食べて成長し、生後1年で約15センチメートル、2年で22センチメートル、5年で32センチメートル余りになる。全長30センチメートルぐらいから成熟し、産卵期は12~5月で、海域によって異なる。卵は油球1個をもつ分離浮性卵で、受精後4日で孵化(ふか)する。孵化仔魚(ふかしぎょ)は3.1~3.3ミリメートル。うきぶくろに付いた発音筋を振動させてぐぐっぐう、ぐうぐう、ぼうぼうなどと発音するので、地方によってはコトヒキ(琴弾き)ともいう。底引網などによって漁獲される。肉は白くて味が淡泊であり、高級魚として取り扱われる。鍋物(なべもの)のほか、刺身、蒸し物、焼き魚、吸い物などにする。

[落合 明・尼岡邦夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ホウボウ (魴鮄)

Chelidonichthys spinosus

カサゴ目ホウボウ科の海産魚。ボウは魚の意で,這(は)うぼう,つまりはう魚が語源といわれる。全長40cmあまりになる。頭が硬い骨板に覆われ,胸びれが大きく,胸びれ下部の3軟条が指のような付属肢になっていることが特徴。北海道南部以南の日本各地からオーストラリアや南アフリカまで分布し,沿岸の砂泥地で生活し,付属肢で海底を歩いたり,餌を掘り出したりする。また,大きな胸びれを広げて海中を滑行したりもする。うきぶくろを用いてカエルの鳴声のような音を出す。英名のsea robin(海のコマドリ)とかgurnard(ぶつぶついう人が語源)はこれによる。生後4年目から産卵する。卵は分離浮遊性卵で,卵径は1.2mmくらい。成長は遅く,5年で30cmほどになる。底層生の魚類や甲殻類を主食とする。おもに底引網で漁獲される。肉は白身で冬がしゅん。吸物,塩焼き,なべ物の材料となる。

執筆者:谷内 透

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「ホウボウ」の読み・字形・画数・意味

【鋒 】ほうぼう(ばう)

】ほうぼう(ばう)

【 茅】ほうぼう(はうばう)

茅】ほうぼう(はうばう)

【 磅】ほうぼう

磅】ほうぼう

【 冒】ほうぼう

冒】ほうぼう

【 忙】ほうぼう

忙】ほうぼう

【 貌】ほうぼう

貌】ほうぼう

【 茅】ほうぼう

茅】ほうぼう

【鋒 】ほうぼう

】ほうぼう

【芳 】ほうぼう

】ほうぼう

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

ホウボウ

Chelidonichthys spinosus

カサゴ目ホウボウ科の海水魚。全長 40cm内外。体の前方は四角張っており,後方で側扁する。頭はかなり大きく,とげのある骨板で覆われる。口はややとがる。両眼の間が少しくぼみ,その間隔は眼径より短い。大きな胸鰭をもち,その下部の 3本の軟条は遊離しており,これが指状の動きをして餌を探す。体は美しい赤色で,胸鰭の内面は濃いうぐいす色。鰾を使って音を出す。北海道中部以南,シナ海,黄海,ポー(渤)海に分布する。食用魚としてことに冬季が美味。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ホウボウ

学名:Chelidonichthys spinosus

種名 / ホウボウ

目名科名 / スズキ目|ホウボウ科

解説 / 大陸だなから大陸斜面上部にかけての砂泥底にすみ、胸びれを広げて海底をすべるように泳ぎます。主に底にすむ小動物を食べます。

別名 / キミウオ

全長 / 50cm

分布 / 北海道~九州/ロシア南東部~南シナ海

人との関わり / 食用

出典 小学館の図鑑NEO[新版] 魚小学館の図鑑NEO[新版] 魚について 情報

Sponserd by

ホウボウ

ホウボウ科の魚。全長40cm余になる。北海道南部〜台湾,ニュージーランド,南アフリカにまで分布。胸びれの下部の3軟条が指状に分離する。胸びれは大きく,基部は淡緑色で縁辺は鮮青色。体は帯紫灰色で不規則な暗褐色斑がある。うきぶくろで音を出す。塩焼などにして美味。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ホウボウ

[Chelidonichthys spinosus].カサゴ目ホウボウ科の海産魚.40cmになる.食用にする.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by

】ほうぼう(ばう)

】ほうぼう(ばう) 〔元八の汝南に遊ぶを送る〕詩 刀筆(吏事)素(もと)より高きを推し 鋒

〔元八の汝南に遊ぶを送る〕詩 刀筆(吏事)素(もと)より高きを推し 鋒 久しく

久しく する無し 縱

する無し 縱 、時を濟(すく)ふの

、時を濟(すく)ふの 跌宕(てつたう)、人に

跌宕(てつたう)、人に ぐるの蹟

ぐるの蹟 茅】ほうぼう(はうばう)

茅】ほうぼう(はうばう)

入らず、王の祭に供せず、以て酒を縮(した)む無し。寡人是れ

入らず、王の祭に供せず、以て酒を縮(した)む無し。寡人是れ す。

す。 磅】ほうぼう

磅】ほうぼう 」の

」の 冒】ほうぼう

冒】ほうぼう 」の

」の 忙】ほうぼう

忙】ほうぼう 」の

」の 貌】ほうぼう

貌】ほうぼう 」の

」の 茅】ほうぼう

茅】ほうぼう 」の

」の 】ほうぼう

】ほうぼう