リトグラフ(読み)りとぐらふ(その他表記)lithograph

精選版 日本国語大辞典 「リトグラフ」の意味・読み・例文・類語

リトグラフ

- 〘 名詞 〙 ( [フランス語] lithographie から ) 石版画のこと。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「リトグラフ」の意味・わかりやすい解説

リトグラフ

りとぐらふ

lithograph 英語

lithographie フランス語

Lithographie ドイツ語

Steindruck ドイツ語

英語のリソグラフの誤読から生じたことばと思われるが、石版画(せきばんが)ともいう。版面に凹凸を形成することなく、水と油の反発しあう性質を利用して印刷する版画の技法(平版(へいはん)法)、およびその作品。石灰石を用いることから、ギリシア語のlithos(石の意)をもとにこの名が与えられた。

[八重樫春樹]

技法

石灰石(ドイツ、バイエルン州産のものがもっとも良質とされる)の表面を研磨して平滑にし、その上に油性クレヨンまたは油性インキで描画する。その表面にアラビアゴム溶液に少量の硝酸を加えた硝酸ゴム液を塗布すると、油脂質の描画部分は脂肪酸カルシウムに変わり、他の部分はアラビアゴムの膜で覆われる。これに水を与えると、描画部分は水をはじき、アラビアゴムで覆われた部分は水分を保持する。さらにその上から油性のインキをローラーなどで与えると、親油性の描画部分はこれを保持し、水分を含んだ他の部分はインキを受け付けない。作品は、この原版に用紙を伏せてのせ、圧力を加えて刷り取る。多色刷りのリトグラフは色の数だけの原版を必要とするが、専門的には製版の段階でさらに版面調整の工程が加わる。

以上のように直接石版面に描画することもできるが、この方法は当初美術作品よりも楽譜やパンフレットの印刷を目的として開発されたため、求める結果とは左右逆の下絵を描く不便を克服する必要から転写法が考案された。これは、転写紙(和紙にデンプン質を塗布したもの)に油脂質のクレヨンやインキで描画し、それを石版面に伏せて上から水を与え、圧力をかけて転写紙上の原画を版面に転写する方法で、これによって原画と同じ向きの印刷結果を得ることができる。そしてこの方法は、1850年代にフランスのオーギュスト・ブリとジョゼフ・ルメルシエJoseph Lemercier(1803―1887)の改良によって商業的実用化が可能になった。リトグラフでは、転写や印刷は専門の職人に任せるのが普通である。

石版は表面を研磨し直せば再使用できるが、良質の石灰石は高価でしかも扱いがむずかしいので、亜鉛版を代用する方法が早くから開発され、安手の版画や商業印刷物などはもっぱらこれで行われた。亜鉛版の場合は硝酸ゴム液のかわりに、アラビアゴム溶液にリン酸あるいはタンニン酸などを加えたエッチング液を用いる。この方法も改良が進み、今日ではリトグラフとよばれる版画のほとんどは亜鉛版が使用されている。また、20世紀初頭から実用化されたオフセット印刷も、転写法亜鉛版の原理を応用したものである。

[八重樫春樹]

歴史

西洋

リトグラフは1796年、ミュンヘンの俳優で演出家のアロイス・ゼーネフェルダーによって考案された。彼は自作の脚本を廉価に出版するためにこれを使用し、さらに1798年には転写法をも発明した。彼の『石版印刷教本』は1818年にミュンヘンで刊行されたが、このころになるとフランス、イギリスにもリトグラフは伝播(でんぱ)し、技術的・表現的にもかなりの発達をみた。鉛筆、ペン、筆などの素描の効果をほぼそのままに再現できる特質をもつことから、19世紀以前にも多くの画家が作品を制作している。また版面に描画あるいは転写したうえ、それを針やスクレーパーで部分的に削り取ることで独特の効果を生み出すこともできる。この方法を得意とした版画家には、フランスのアンリ・ファンタン・ラトゥール、ドイツのアドルフ・メンツェルAdolph von Menzel(1815―1905)らがいる。

1820年代以降、リトグラフは「ドイツで発明され、フランスで芸術となった」といわれるようにフランスでの隆盛が目覚ましく、1828年にはドラクロワ(『ファウスト』の連作など)、ジェリコーらロマン主義の画家たちが次々に優れた作品を生み出した。またボルドーに亡命していたゴヤが『ボルドーの闘牛』のみごとな連作をつくったのも1825年のことである。社会派の画家ドーミエは1832~1872年に『カリカチュール』や『シャリバリ』などの風刺雑誌を中心に痛烈な社会・政治批判を行ったが、これもリトグラフによるもので、その数は4000点にも達する。この版画技法は報道や記録などにも盛んに活用され、ニコラ・トゥサン・シャルレNicolas Toussaint Charlet(1792―1845)やオーギュスト・ラフェAuguste Raffet(1804―1860)がナポレオンの戦歴を英雄的に描いたものはフランス国民に熱狂的に迎えられ、また自然科学書の挿絵や地誌的な風景版画の手段として、従前の銅版画をしのぐ勢いをみせた。

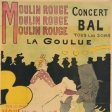

19世紀後半になるとほとんどの画家がリトグラフに手を染め、シャッセリオ、ブレダンRodolphe Bresdin(1822/1825―1885)、マネ、ドガ、ファンタン・ラトゥール、ルドン、トゥールーズ・ロートレック、ゴーギャンらがそれぞれ独特の表現で愛好家を魅了した。また、フランス以外ではホイッスラー、ドイツ人のメンツェルらがリトグラフ史上に輝かしい業績を印した。

カラー・リトグラフは、1830年代のなかばにドイツ人のゴデフロイ・エンゲルマンによって三原色の版による重ね刷りの方法が考案されたが、発色に難があり、絵画の複製手段としてはともかく、創作版画の方法としては一般化しなかった。1880年代の末にフランスのジュール・シェレが日本の浮世絵などの影響のもとに、写実的な再現ではなく限られた色彩の面を効果的に対比させる手法で、劇場、キャバレーなどの大型ポスターの制作を始めた。この方法はたちまち画家による創作版画と広告芸術の両面に多大な影響を与えたが、これは世紀末の国際的なアール・ヌーボーの流行と相携えていた。このようなカラー・リトグラフによる優れた作品を生んだ版画家としては、トゥールーズ・ロートレック、モーリス・ドニ、ボナール、ビュイヤールがあげられる。また、ルノワールとセザンヌも魅力的な色彩版画を残している。一方ウージェーヌ・グラッセEugène Grasset(1845―1917)やミュシャらの専門のポスター作家も現れた。アンブロワーズ・ボラールAmbroise Vollard(1866―1939)らの画商が画家に依頼して版画集や挿絵入り本を刊行することが、19世紀末から流行し、今日に至っている。

フランス以外では、ノルウェーの画家ムンクが木版画とともにリトグラフによって表現主義的傾向の強い作品を生んだ。またドイツでは世紀末に雑誌『パン』が前記のフランスの作品を紹介してから、マックス・リーバーマン、マックス・シュレフォークトMax Slevogt(1868―1932)、ロウィス・コリントらの画家たちや風刺挿絵画家のハイネThomas Theodor Heine(1867―1948)らがこの技法を用いて活躍したが、20世紀に入るとキルヒナーやノルデをはじめ表現主義の画家たちがこれを受け継いだ。

20世紀も、とりわけ第一次世界大戦以降は版画芸術が未曽有(みぞう)の繁栄を迎え、非常に多くの画家や専門の版画家が多彩な技法を用いて膨大な数の作品を生み出したが、リトグラフの分野で出色の活躍をした作家としては、ピカソ、ブラック、ミロ、クレー、カンディンスキー、シャガール、ダリなどがあげられよう。

[八重樫春樹]

日本

日本へのリトグラフの伝来は江戸時代後期で、川原慶賀(かわはらけいが)や歌川国芳(くによし)らがヨーロッパの石版画を模写したことが知られているが、この技法によって日本で版画が制作されるのは幕末になってからであった。1860年(万延1)プロシア使節が石版印刷機を幕府に献上しているが、実際の制作はこの機械によるものではなく、長崎、横浜、函館(はこだて)でのキリスト教布教活動やヨーロッパ人による初期新聞の刊行がその始まりであった。明治に入ると、大蔵省紙幣寮(のちの印刷局)の偽造紙幣鑑識のための石版技術の研究、軍部や文部省の教科書出版への利用などによって、リトグラフは日本に根を下ろしていった。紙幣寮を引退した梅村翠山(すいざん)(1839―1906)は民間の工房「彫刻会社」を設立し、アメリカからスキリック、ポラードの両者を招いて日本人職人の指導にあたらせた。同じく紙幣寮出身の松田緑山(ろくざん)(松田敦朝(あつとも))も「玄々堂」を開設し、洋画家を集めて画塾の形式をとりながら石版画の制作を進め、鑑賞用一枚刷り石版画流行の基を開いた。こうした民間の活動により、明治10年代にはリトグラフは雑誌や書籍の挿絵、商業印刷物などに幅広く活用され、一方、1887~1892年(明治20~25)には「額絵」と称する一枚刷り石版画も全盛を迎えた。

その後、リトグラフはむしろ商業印刷物の分野での活用が目覚ましかったが、芸術的な石版画も制作された。その代表的作家としては、明治の石井柏亭(はくてい)、山本鼎(かなえ)、森田恒友(つねとも)ら『方寸(ほうすん)』の同人、大正・昭和期では織田一磨(かずま)、硲(はざま)伊之助、また1922年(大正11)から1959年(昭和34)にかけて滞日したロシア人のブブノワ夫人Varvara Dmitrievna Bubnova(1886―1983)などがあげられる。

第二次世界大戦後、世界的な版画ブームは日本にも訪れ、リトグラフによって制作をする版画家も少なくないが、色彩版画としてはセリグラフィ(孔版(こうはん)の一種シルクスクリーン)のほうが多用されているようである。またリトグラフとセリグラフィ、エッチング、メゾチント、木版を併用する作家も少なくない。リトグラフによって魅力的な作品を生んだ今日の作家としては、加納光於(みつお)(1933― )、木村光佑(こうすけ)(1936― )、原健(たけし)(1942― )、荒川修作、司修(つかさおさむ)(1936― )、北川民次(たみじ)などがいる。また鉛筆素描の効果を版画に生かした画家として小磯良平(こいそりょうへい)があげられる。

[八重樫春樹]

『吉原英雄著『リトグラフ――描画・製版・刷り・併用版他』(1972・美術出版社)』▽『D・ポルツィオ編、前川誠郎監修『リトグラフ――200年の歴史と技法』(1985・小学館)』

改訂新版 世界大百科事典 「リトグラフ」の意味・わかりやすい解説

リトグラフ

lithograph

水と油の反発作用に基づく化学的印刷。1798年ミュンヘンのA.ゼネフェルダーが楽譜や文書の印刷のために発明した。石灰石に脂肪質材で図を描き,硝酸ゴム溶液で固定すると,脂肪質の図は印刷インキを引きつけ,白く残したい部分は水を保持して油性のインキを受けつけない。このように平版で印刷できるため,クレヨン,ペン,筆など日常の道具で描くことができ,自由自在に多様な効果が得られることから,画家の芸術表現にも適していた。この技法については種々の呼称があったが,ギリシア語のリトスlithos(〈石〉の意)を起源としたリトグラフなる語が,発明者の《石版術全書》(1818)刊行ころには定着した。石版技法には,石に直接描かずに転写紙に描いたものを石に写して印刷する転写法や,高価で扱いが難しい石灰石の代りに金属板を用いた,亜鉛(ジンク)版なども考案された。さらに20世紀初頭から実用化されたオフセット印刷も石版の原理から派生したものである。

発明後まもなく19世紀初頭にはドイツ国内はもとより,ロンドン,パリ,ウィーンなどヨーロッパ各地に伝播している。そのうちロンドンではアンドレPhilipp Andréが1803年にB.ウェストやH.フューゼリら画家の手になる芸術石版画集を刊行したが,この試みは時期尚早で商業的には不成功に終わる。これにならったベルリンのロイターWilhelm Reuter(1768-1834)の出版(1804)も同様であった。ミュンヘンでも巨匠の絵画の複製石版画が数多く作られたが,石版画が芸術的に成功をおさめたのは10年代末のフランスにおいてである。ジェリコー,ドラクロア,ブーランジェLouis Boulanger(1806-67)らロマン主義の画家たちが,東方趣味と劇的な情念を石版画に表現した。晩年のゴヤもボルドーで闘牛の石版画(1825)を制作している。これ以後19世紀を通して石版画はフランスを中心に発展するが,同時に報道や記録という実用的役割も果たした。シャルレNicolas-Toussaint Charlet(1792-1845)やラフェAuguste Raffet(1804-60)による戦場石版画はナポレオン伝説の形成に寄与した。名所図絵的な風景石版画も流行し,テーラー男爵の《古きフランスへのロマンティックでピトレスクな旅》(25巻)は1820-78年に刊行された記念碑的出版となり,ボニントン,ユエ,イザベーEugène Isabey(1803-86)ら多くの版画家が協力した。さらに著名人の肖像石版画では,ドゥベリアAchille Devéria(1805-59)の甘美な作風が人気を博した。1820年代から興隆した新聞や雑誌の挿絵も安価で速い転写法による石版で刷られ,風俗画,戯画,時事風刺画にラミEugène Lami(1800-90)やモニエHenri Monnier(1805-77),A.ドカンらが腕を競った。なかでも30年代に《カリカチュール》,《シャリバリ》誌に拠ったドーミエの激越な時事・政治風刺画,ガバルニの優美な風俗画は優れた芸術性をもつ。しかし19世紀前半に大量に刷られた商業的な石版画や,絵画の複製画は,一部を除いて粗製品が多かった。このことは石版に安手の複製印刷というイメージを与え,石版画は芸術家の興味を引かなくなり,60年代には衰微する。70年代にはマネ,ホイッスラー,ルドンらが画家の独創性を発揮した質の高い転写石版画を制作し,新たな可能性を示したが,これは個人的・趣味的制作にとどまり,依然として同時代の評価は低かった。大衆的に成功したのはファンタン・ラトゥールのみであった。

こうした石版の沈滞を打破したのは,80年代末のシェレJules Chéret(1836-1931)による大型の色刷ポスターである。石版の色刷りは1836年にエンゲルマンGodefroi Engelmann(1788-1839)が開発したクロモリトグラフィーchromolithographyがあったが,これは三原色を刷り重ねる技法で色彩が濁りがちであり,もっぱら職人による絵画の複製手段であった。それに対してシェレの新しい色刷石版は,複雑な陰影を求めず,印刷インキの色彩の平面を並べるだけの容易な方法で,画家が直接制作できる強みがあった。シェレの成功に続いて,90年代からのジャポニスムやアール・ヌーボーの流行にともない,色彩の平面を輪郭線で囲む大胆で印象的なポスターをロートレックやボナールが制作した。グラッセEugène Grasset(1845-1917)やミュシャら専門のポスター作家も現れ,色刷石版ポスターは新しい芸術分野として生まれ変わった。さらに,ボラールらの画商たちは画家に注文して石版画集を刊行した。芸術雑誌《ルビュ・ブランシュ》や《版画とポスター》誌も石版画制作熱を支援し,19世紀末のパリの石版画市場はかつてない活況を呈した。

一方ドイツでも,ベルリンの芸術雑誌《パン》がこうしたフランス画家の作品を紹介し,その刺激を受けてM.リーバーマン,シュレフォークトMax Slevogt(1868-1932),L.コリントらが活躍した。ミュンヘンには風刺雑誌《ジンプリチシムス》(1896-1906)に拠ったハイネThomas Theodor Heine(1867-1948)らがいた。20世紀に入るとフランスの石版熱は鎮静するが,代わって1920年代にはドイツが石版制作ブームの舞台となる。〈ブリュッケ〉の画家たち,キルヒナーやノルデらが,色刷木版画風の様式で色刷石版画に表現主義的効果を持ちこんだ。グロピウスのバウハウスも,クレー,カンディンスキー,ファイニンガーらの石版画集を刊行した。ドイツの経済危機がこのブームを終結させるが,二つの大戦後は,世界的にカラー・リトグラフが主流となり,ピカソ,ブラック,ミロ,シャガール,ダリら20世紀を代表する画家たちが本格的に石版制作に取り組んでいる。ホイッスラー,ペンネル以後,傑出した作家の出現をみなかったイギリスでも,戦後はG.サザランド,H.ムーアら新しい世代の画家が石版画を制作している。

日本

日本には江戸時代後期に既に数多くのヨーロッパの石版画が伝わり,川原慶賀や歌川国芳らはそれを模写していたが,日本で石版画が制作されるのは,1860年(万延1),プロイセン使節による石版印刷機の渡来以降である。初期の石版制作を推進したのは,長崎,横浜,函館などのキリスト教宣教師の出版活動,横浜出版界の隆盛を背景とした下岡蓮杖らの活動,そして大蔵省紙幣寮(印刷局)の紙幣偽造鑑識のための石版印刷技術の研究があった。そこでは外人教師キヨソーネやポラードが石井鼎湖,青野桑洲,柳田竜雪らを指導した。民間でも梅村翠山(1839-1906)の彫刻会社と松田緑山(1837-1903)の玄々堂が,石版印刷の普及に大きな貢献をした。手形,切符,地図,レッテルなどの商業印刷を引き受けるとともに,玄々堂は画学生の養成もし,高橋由一,山本芳翠,五姓田義松らが門下を指導して,肖像画の注文に応えた。明治10年代の石版画は雑誌,書籍の挿絵として興隆し,小柴英(1858-1936),高橋節雄(1865-1938),渡辺幽香(1855-1942)らが活躍した。明治20~25年は〈額絵〉という鑑賞用一枚もの石版画の全盛時代となる。大判が刷れ,写真的な本物らしさが出せる砂目石版に筆で彩色したものが流行し,《経国美談》の挿絵で知られる亀井至一(1843-1905)らが腕を振るった。なお生き残っている錦絵に対抗した美人画,東京名所図絵,日清戦争に取材した戦場画,高貴肖像として天皇家の肖像画などが人気を呼んだ。この頃は全国に石版小工房が設けられ,郷土風景のみやげ絵も濫造された。明治30年代からは石版の主流はポスターと新聞付録絵になり,岡田三郎助や橋口五葉の三越ポスターは評判を呼んだ。有名画家の複製に向かう石版は,大正に入ると写真平版とオフセット印刷を導入した工場印刷となるが,そうした時代に逆らって画家の手になる〈創作版画〉運動を推進したのが,《方寸》に拠った織田一磨,石井柏亭,山本鼎らであった。戦後の日本の石版画は諸外国同様,芸術の一分野としての地位を確立している。

→イラストレーション

執筆者:小勝 礼子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「リトグラフ」の意味・わかりやすい解説

リトグラフ

→関連項目佐野洋子|版画

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リトグラフ」の意味・わかりやすい解説

リトグラフ

lithograph

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のリトグラフの言及

【版画】より

…版画は,絵画やデッサンに比べて一段劣った芸術と考えられていたのも理由がないわけではなかったのである。 しかし優れた〈画家の版画家〉が多く現れ,ことに19世紀のリトグラフ(石版画)の実用化は製版技術を容易にさせ,版画技術にとらわれない画家の参加を促して,19世紀の末ころから〈複製版画〉に対して〈オリジナル版画〉という意識が明確化した。日本でも20世紀の初めには石井柏亭(はくてい)らによって〈自画・自刻・自摺〉を標榜(ひようぼう)する〈創作版画〉運動が起こされた。…

【ポスター】より

…使用目的によって,商業ポスター,公共ポスター,政治ポスター,プロパガンダのためのポスター,観光ポスターなどに分類される。印刷版式としてはオフセット印刷がもっとも多く,他にグラビア印刷,原色版,リトグラフ(石版印刷),シルクスクリーン印刷が用いられる。また印刷によらず手で描いたもの(描きポスター)も見られる。…

※「リトグラフ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...