関連語

精選版 日本国語大辞典 「中将」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐じょう‥ジャウ【中将】

- 〘 名詞 〙

- ① 奈良・平安時代以降、少将とともに左右近衛府の次官。正と権(ごん)とあり、大将の次位、少将の上位。従四位下相当官。ただし、三位で任ぜられる者も多く、参議でこれを兼任するのが常例。また、蔵人頭(くろうどのとう)を兼ねる者を頭の中将という。また、外衛府や近衛府の前身である授刀衛・中衛府の次官。

- [初出の実例]「改二授刀衛一為二近衛府一、其官員、大将一人、為二正三位官一、中将一人、為二従四位下官一」(出典:続日本紀‐天平神護元年(765)二月甲子)

- 「実朝先はこれよりさきに、中納言中将申てなりぬ」(出典:愚管抄(1220)六)

- ② 女房の呼び名。

- [初出の実例]「渡殿に中将といひしが局したるかくれにうつろひぬ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)帚木)

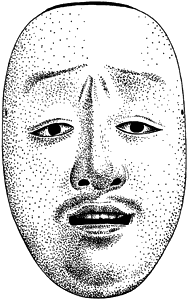

- ③ 能面の一つ。色白く黛(まゆずみ)をつけ殿上人の容貌をした男面。在五中将といわれた在原業平を模したといわれるところからの名。「小塩(おじお)」「雲林院(うんりんいん)」など公卿が後シテとなるものや、「清経(きよつね)」「忠度(ただのり)」など平家の公達が後シテとなる能に用いられる。〔八帖花伝書(1573‐92)〕

中将③

中将③

- ④ 軍隊の階級の一つ。将官の第二位。大将の下、少将の上。

- [初出の実例]「聯隊を合する者を『ブリガード』と云〈略〉『ブリガード』を合する者を『ジビジョン』と云〈略〉中将の司令する所の者也」(出典:建白書(1873)〈山田顕義〉上)

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「中将」の解説

世界大百科事典(旧版)内の中将の言及

【能面】より

…瘦男(やせおとこ)や蛙(かわず)は死相を表し,三日月や阿波男,怪士(あやかし)などは神性の表現に特徴がある。平太(へいた)と中将は特に武将の霊に用い,頼政や景清,俊寛など特定の人物への専用面も現れた。喝食(かつしき),童子など美貌若年の面のなかにも,蟬丸や弱法師(よろぼし),猩々(しようじよう)といった特定面ができてくる。…

※「中将」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...