精選版 日本国語大辞典 「能面」の意味・読み・例文・類語

のう‐めん【能面】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「能面」の意味・わかりやすい解説

能面

のうめん

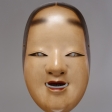

能に用いる仮面。「おもて」とよばれ、「めん」とはいわない。ヒノキを彫り、顔料(がんりょう)で彩色して仕上げる。キリ、クスノキ、カツラを材料とすることもある。種類によっては目や歯に銅をはめ込み、めっきを施す。ひげやまゆげなどに植毛を施すこともある。伎楽(ぎがく)面、舞楽(ぶがく)面の類に比べ、薄く小形につくられているのが特徴。瞬間的な表情を写したもののほか、中間表情とか無限表情とかよばれるものは、長期間の使用や心理表現の可能な工作がくふうされている。

世阿弥(ぜあみ)の『申楽談儀(さるがくだんぎ)』には、能面以前の古い形態である翁(おきな)面の作者として、日光、弥勒(みろく)の名に続いて、鬼の面の上手(じょうず)の赤鶴(しゃくづる)、女面の上手の愛智(えち)ほか、石王兵衛(いしおうびょうえ)、竜右衛門(たつえもん)、夜叉(やしゃ)、文蔵、小牛(こうし)、徳若、千種(ちぐさ)らの名が記されている。彼らが打ったと伝える創作面は、各流儀の「本面(ほんめん)」としてたいせつに伝承されている。世阿弥の語ったことと、この流儀の伝承を前提とすると、能面がむしろ能の完成に先だっていたことにもなるし、観阿弥(かんあみ)・世阿弥以前に、かなり高度な仮面劇があったと考えざるをえないことになる。このなかば伝説的な創作期に続いて、室町末期から桃山時代にかけては、三光坊、般若(はんにゃ)坊ほかの名工が出、能面の種類も文献に現れるだけで60ほどになる。三光坊の流れをくむ出目(でめ)家の3系統が名高く、河内(かわち)・是閑(ぜかん)などが技巧に秀でている。江戸時代は古作の模写時代であり、面打ちは世襲となって幕府に仕えた。観世流が女面の基本とする若女(わかおんな)は、河内の打った最後の創作面といえる。明治以降も入江美法(びほう)、北沢耕雲は著名な能面作家であり、現代も少数だが、真摯(しんし)な作家がいる。新作能のためのキリストの能面が創作されることもあり、一方ではカルチャー・センターなどの能面教室も流行している。

能面の種類は基本型が40~50ほど。普通に舞台で用いられるものは100種程度であろう。派生面を数えるとその2倍程度となる。(1)『翁』関係の白式尉(はくしきじょう)・黒式尉(こくしきじょう)の類は別格。(2)老人の面に、庶民の笑尉(わらいじょう)、神聖みのある小尉(こじょう)、舞を舞う役の舞尉(まいじょう)、超人的な悪尉(あくじょう)の類。(3)女面に、若い女の小面(こおもて)、孫次郎、若女、増(ぞう)、近江(おうみ)女。ややふけた女の曲見(しゃくみ)、深井。怨霊(おんりょう)の面に泥眼(でいがん)、橋姫。死霊の面に痩女(やせおんな)。老女の面に姥(うば)、老女。(4)男面には、年若い修行僧の喝食(かっしき)。若い男の面に十六(じゅうろく)、貴族の顔の中将や、若い男神にも流用する邯鄲男(かんたんおとこ)。荒々しい武士の面に平太(へいだ)。怨霊の面に三日月、怪士(あやかし)。男の死霊の痩男(やせおとこ)、蛙(かわず)。妖精(ようせい)的少年に童子(どうじ)、慈童や猩々(しょうじょう)。(5)異相面に、天狗(てんぐ)の面の大癋見(おおべしみ)、閻魔(えんま)や鬼神の小癋見(こべしみ)。陽性の神の面に大飛出(おおとびで)、小(こ)飛出、竜神の黒髭(くろひげ)。鬼の面の顰(しかみ)、その系列の獅子口(ししぐち)。女の鬼の般若、蛇(じゃ)。(6)畜類面に野干(やかん)。(7)仏面に天神、不動。(8)一曲の専用面に頼政(よりまさ)、弱法師(よろぼし)、蝉丸(せみまる)、景清(かげきよ)、俊寛、山姥(やまんば)などがある。

能面は単なる扮装(ふんそう)の道具ではなく、用いられる能面によってその曲の演出が決まるほどの重要さをもっており、能役者はこれを神聖なものとして扱っている。能面をかけるのはシテ方の特権であり、現実の男性にだけ扮するワキ方が能面を用いることはまったくない。楽屋で装束をつけたシテ方は鏡の間で精神を統一し、最後に能面をかけて役に没入し、幕にかかって出を待つ。能面をややうつむかせて嘆きや決意を表す「クモル」、ややあおむかせて喜悦の情を見せる「テラス」、左右を見回したり風や虫の音を聞いたりする「面ヲツカウ」、鋭角的に激しく動かす「面ヲ切ル」などが基本の技法である。素顔の役は「直面(ひためん)」、つまり自分の顔をそのまま能面として用い、顔面表情や、メーキャップをすることはまったくない。

[増田正造]

『野上豊一郎著『能面論考』(1944・小山書店)』▽『片山九郎衛門編『観世家伝来能面集』(1954・檜書店)』▽『白洲正子編『能面』(1963・求龍堂)』▽『金春信高・増田正造・北澤三次郎著『能面入門』(1966・平凡社)』▽『中村保雄編『能面』(1979・駸々堂)』▽『金剛巌著『能と能面』(1984・創元社)』▽『梅若紀彰編『梅若能面百姿』(1985・平凡社)』

改訂新版 世界大百科事典 「能面」の意味・わかりやすい解説

能面 (のうめん)

能楽に用いられる仮面(面(おもて))をいうが,その先行芸能である猿楽や田楽に用いられた仮面をも含むのが普通である。たとえば翁舞に用いられた翁(おきな)面,三番叟(さんばそう),父尉(ちちのじよう),延命冠者(えんめいかじや)は鎌倉時代にその形制を確立して,そのまま能面に継承された。追儺(ついな)または鬼追いに用いられた各種の鬼面は,猿楽や田楽のなかで変貌し,南北朝から室町時代にかけての能楽大成期に,能面らしい形に分化したと思われる。観阿弥や世阿弥が活躍したこの大成期には,ほかに尉(老人)の数種と男女の若年から中年にかかる頃合いの面若干があったようであるが,種類はきわめて限られている。作者も十作(じつさく)に数えられる人たちの名が伝えられているが,まだ明確な姿を現していない。室町時代後半に入って能楽自体の分化と普及に伴い,能面の種類が急増し,作家もようやく具体的な姿をつかむことができるようになる。桃山時代になると,文献にあらわれる種類はおよそ60種,作者も近世世襲能面作家の祖たちが出そろう。このころから能面は創作期を過ぎ,模倣期に入るのである。現在200種をこえる能面も,これ以後できた型は小さなバリエーションにすぎず,したがって優れた作品も少なくなる。

能面の分類は,専門家の間でもなかなか一定しない。先行芸能のなかで成立した翁系の諸面を別にすると,(1)尉,(2)鬼,(3)男,(4)女,のように大別するのも一つの方法である。(1)の尉面では小尉(小牛尉),阿古父(阿瘤)(あこぶ)尉,朝倉尉,笑(わらい)尉,皺(しわ)尉などが典型的な型で,石王兵衛の創作した石王(いしおう)尉,三光坊の三光尉などがこれに加わる。(2)は口を開いた阿(あ)形と,閉じた吽(うん)形に分けることができ,前者には飛出(とびで)の,後者には癋見(べしみ)の諸面があり,年たけて威力のある悪尉の諸種もここに入れてよいであろう。ほかに阿形では天神,黒髭(くろひげ),顰(しかみ),獅子口など,吽形では熊坂(くまさか)がある。能面の鬼類では女性に属する蛇や般若,橋姫,山姥(やまんば)などのあることが特筆される。(3)は年齢や霊的な表現の濃淡で区別される。瘦男(やせおとこ)や蛙(かわず)は死相を表し,三日月や阿波男,怪士(あやかし)などは神性の表現に特徴がある。平太(へいた)と中将は特に武将の霊に用い,頼政や景清,俊寛など特定の人物への専用面も現れた。喝食(かつしき),童子など美貌若年の面のなかにも,蟬丸や弱法師(よろぼし),猩々(しようじよう)といった特定面ができてくる。(4)は最も能面らしい表現のものといわれ,若い女面として小面(こおもて),増(ぞう),孫次郎,若女の4タイプがあり,それぞれ現在は流派によって使用を異にしている。やや老け役の面として曲見(しやくみ)と深井があり,これに霊性をもたせたものが泥眼(でいがん),増(十寸)髪(ますかみ),年たけた霊性のものとして霊女(れいのおんな),瘦女(やせおんな),老女,姥(うば)などがある。

能面は,能が本来演劇と歌舞の二つの要素の巧みな統合によって成り立っているように,写実と抽象の巧みな融合によって一つの形式美を作り出すところに特色がある。この特色によって一種の焦点の定まらぬ表情が生まれ,〈中間表情〉などといわれたこともある。それを作り出す工夫として,独特の細部表現上の〈きまり〉がある。たとえば若い女面の髪際の乱れ毛の処理による種類の区別,あるいは鬼系の面の眼に施す金色の増減によって,神威の大小を暗示させるなどの方法である。それらの形成には長い経緯があり,たとえば若さの象徴のごとく頰に刻む〈えくぼ〉は,男女ともに本来神像の顔に施されていた手法からきている。また能楽は他の楽舞にくらべて発声することが多いため,それなりの工夫が作面上にもあったであろう。全般的に顎(あご)がしゃくれ気味に作られているのはそのためと思われる。こうしてできた能面の種類は,そのまま一つ一つが型といってよい形式美の所産であり,形式化の道をたどりやすい。それは模作しやすいことでもあり,模作で通用する性格も内在している。そのため近世以降は,能楽諸流がたいせつに保持してきた創作期の諸面を〈本面〉といって,特に尊重する風も生じたのである。

→狂言面 →能

執筆者:田辺 三郎助

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「能面」の意味・わかりやすい解説

能面【のうめん】

→関連項目仮面|十作|赤鶴|竜右衛門|能|般若

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「能面」の意味・わかりやすい解説

能面

のうめん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「能面」の解説

能面

のうめん

能楽に使用される仮面の総称。世阿弥(ぜあみ)が能楽を大成した室町初期には面の種類は限られていたが,能の普及と分化にともなって増え,桃山時代には約60種の面が知られ,現在では200種をこえる。系統や分類には定説がないが,大別すると,翁(おきな)・尉(じょう)・鬼神・怨霊・男・女の系統にわけられる。それぞれ型として洗練・完成された姿を示し,独特の形式美を創りだす。初期の作家として日光・弥勒・赤鶴(しゃくつる)など十作(じっさく)とも称された伝説的な名が知られる。桃山時代に入ってからは,越前出目(でめ)家・大野出目家・近江井関家などの世襲作家が成立した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「能面」の解説

能面

のうめん

神・男・女・狂・鬼に大別,さらに曲名・作者名・表情により90種以上の名がある。写実をさけ,喜怒哀楽どれにも通じる中間表情,幽玄で,独立して芸術的価値は高い。東山時代に完成し,桃山期に形式分化された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の能面の言及

【狂言面】より

…狂言が能と密接に関係するのと同様に,狂言面も能面と関係している。製作者もほとんど共通しており,能面と同様に在来の仮面より写実的に作られている。…

【能】より

…このように,作り物を出すにはそれぞれの演出目的があるのであって,一般の演劇の舞台装置とはその意味を異にしている。作り物

【能面】

能は仮面劇であるが,すべての役が面を掛けるのではない。まず霊体・準霊体(風流体)の役はすべて面を掛ける。…

【室町時代美術】より

…この間一方で,花鳥,花木を描いたやまと絵の金屛風,金扇が蒔絵(まきえ)とともに明や朝鮮の王室に日本の特産物としてしばしば進貢されている点も注目される。 室町初期にはじまる能は,従来の伎楽面,舞楽面に代わる能面,狂言面という新しい面の様式を生んだ。能面は,中期から後期にかけて,心理的陰影に富んだ余情美の表情をつくり出すが,これは世阿弥による夢幻能の象徴性と呼応する。…

※「能面」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...