共同通信ニュース用語解説 「北辰一刀流」の解説

北辰一刀流

幕末の剣豪

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「北辰一刀流」の意味・読み・例文・類語

ほくしん‐いっとうりゅう‥イッタウリウ【北辰一刀流】

- 〘 名詞 〙 剣道の一流派。千葉周作が始めたもの。〔北辰一刀流兵法箇条目録(1862)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「北辰一刀流」の意味・わかりやすい解説

北辰一刀流

ほくしんいっとうりゅう

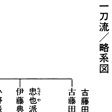

幕末に台頭した剣術の一流派、本伝北辰流に別伝一刀流の合流。始祖は千葉周作成政(ちばしゅうさくなりまさ)(1794―1855)。周作は陸奥国(むつのくに)栗原(くりはら)郡荒谷(あらや)村(宮城県大崎(おおさき)市。異説もある)の出身で、幼児より剣を好み、父忠左衛門に家伝の北辰流を学んで異才を現し、父子で江戸を目ざして水戸道中松戸宿(千葉県松戸市)に来住し、父は馬医を開業し、周作は一刀流中西派の浅利又七郎義信(よしのぶ)の門に入った。ここで天賦の英才を認められ、さらに宗家の中西忠兵衛子正(つぐまさ)のもとで修行3年、文政(ぶんせい)初年免許皆伝を受け、諸国歴遊に出て、伝統的な一刀流兵法を改組する必要を痛感し、自らの創意工夫を加えて北辰一刀流を唱えた。1822年(文政5)日本橋品川町に初めて道場を開き、玄武館(げんぶかん)と称した。その柔軟な教授法と昇級制の簡略化などで人気を博し、門人の急増のため、神田お玉が池に拡張移転した。弟の定吉(さだきち)も京橋桶町に道場をもち、長男の奇蘇太郎(きそたろう)、次男栄次郎(えいじろう)、三男道三郎(どうさぶろう)、四男多門四郎(たもんしろう)らも資質に恵まれ、門人中にも水戸藩に仕えた海保帆平(かいほはんぺい)をはじめ、井上八郎、大羽藤蔵(おおばとうぞう)、庄司弁吉(しょうじべんきち)、塚田孔平(つかだこうへい)らの優れた剣客を輩出し、当時浅草観音(かんのん)に奉納した献額には一族一門の連名者3600人に及んだという。

[渡邉一郎]

改訂新版 世界大百科事典 「北辰一刀流」の意味・わかりやすい解説

北辰一刀流 (ほくしんいっとうりゅう)

幕末に隆盛した剣術流派。流祖は千葉周作。周作は一刀流を中西忠兵衛子正(たねまさ)およびその門人浅利又七郎義信から学び,免許階級制や技術体系を近代的な形に改革して北辰一刀流とした。兄弟,子どもがいずれも剣に優れ,江戸神田お玉ヶ池の道場〈玄武館〉は江戸四大道場の随一といわれた。門人からも森要蔵,塚田孔平などの名剣士や坂本竜馬など維新に活躍した人材を多数輩出した。明治以降,現代に至る近代剣道に,技術の体系や理論上最も大きな影響を与えた。

執筆者:中林 信二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「北辰一刀流」の解説

北辰一刀流

世界大百科事典(旧版)内の北辰一刀流の言及

【千葉周作】より

…幕末の剣客で,北辰一刀流の流祖。字は成政,号は屠竜。…

※「北辰一刀流」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...