関連語

精選版 日本国語大辞典 「半尻」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「半尻」の意味・わかりやすい解説

半尻 (はんじり)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「半尻」の意味・わかりやすい解説

半尻

はんじり

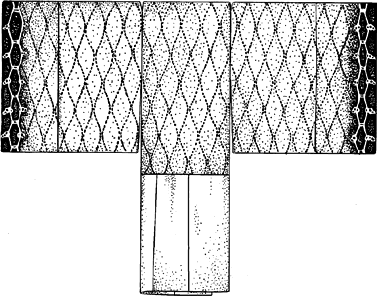

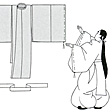

平安時代以降、公家(くげ)男子が用いた狩衣(かりぎぬ)の一種。普通の狩衣より後ろの裾(すそ)(尻)が短いため、半尻とよばれた。近世になると、親王、公卿(くぎょう)家の童(わらわ)が儀式のときに用いる装飾的な衣服となり、その地質は摂家以上の者が二重(ふたえ)織物、清華家の者は浮織物を使うとされ、夏には生織(きお)りのもののほか、顕文紗(しゃ)が用いられた。その袖口(そでぐち)に左右撚(よ)りの紐(ひも)をさし通してから毛抜形にしたり、あわび結びにして綴(と)じ付け、またその中に菊綴(きくとじ)をつけたりした。半尻装束には、指貫(さしぬき)をはくか、前張(さいばり)の大口袴(おおぐちばかま)といって、前側の生地(きじ)に緯糸(よこいと)の太い大精好(おおせいごう)を用いて仕立てた張りの強い白い袴をはいた。

[高田倭男]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「半尻」の意味・わかりやすい解説

半尻

はんじり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...