精選版 日本国語大辞典 「織物」の意味・読み・例文・類語

おり‐もの【織物】

- 〘 名詞 〙

- ① 糸を機(はた)にかけて織った布の総称。絹織物、毛織物、木綿織物など。

- [初出の実例]「内々のしつらひには言ふべくもあらぬ綾をり物に絵をかきて」(出典:竹取物語(9C末‐10C初))

- ② さまざまの紋様を浮き出すように織った絹の布。または、それで仕立てた衣服。綾織物。綾。昔、宮中で着用する場合は、上級女房以上に限られていた。

- [初出の実例]「亦衣服(よそほひ)は、皆錦(にしき)・紫・繍(ぬひもの)・織(ヲリモノ)、及び五色綾羅(あやうすはた)を用ゐる」(出典:日本書紀(720)推古一六年八月(岩崎本室町時代訓))

改訂新版 世界大百科事典 「織物」の意味・わかりやすい解説

織物 (おりもの)

2本の経糸(たていと)と2越(こし)の緯糸(よこいと)/(ぬきいと)という2組の糸の組合せを最低単位とし,織機を用いて作られたある幅と長さをもつ平面の総称。通常は経糸に対し緯糸が直角に交わって布面を構成するが,近年緯糸に対し経糸を左右斜めに走らせて布面を構成する斜織(ななめおり)が考案され,経糸と緯糸の直交という原則はあてはまらなくなっている。

起源

織物の起源とその伝播について明確な答えを出すことは不可能といってよい。過去の織物の素材はすべて有機物質である動植物の繊維であり,ながい年月の保存がきわめて困難であるからである。世界の諸地域で発見された織物遺品のうち,最も古いのはエジプトのファイユームとバダーリの両遺跡から出土した亜麻や大麻の布の断片である。この遺跡は新石器時代のもので,紀元前4200年ころとされている。また同じころと推定される亜麻布はイランのスーサ地方のアクロポリスの遺跡からも出土しており,ジャルモ・ハラフ期の遺跡からは土製の紡錘車や骨針が出土し,すでに糸を紡ぐことが行われていたことがわかる。さらにインドのモヘンジョ・ダロ遺跡や南アメリカのペルー北部のワカ・プリエッタ遺跡で発見された綿布の断片は,ともに紀元前3000-前2500年ころとされている。中国では1958年に浙江省呉興銭山漾の新石器時代遺跡第4層内の竹筐(ちくきよう)の中から,平織の小裂(こぎれ)や撚糸,組帯が発見されている。その素材は家蚕の絹糸とされているが,この地層から併出した稲もみの放射性炭素による時代判定では紀元前2750±100年となっており,この時点で中国では養蚕がなされ,絹織物を製織していたことになる。こうしたデータから,織物の存在は少なくとも新石器時代まではさかのぼりうるが,織物の発生はそれをはるかにさかのぼると考えられる。

1958年から60年にかけて九州の福岡,大分両県を除く各県,特に有明海を中心とする地域から籠,網,むしろ,まれに布の痕跡のある縄文時代晩期と考えられる土器片が多数発掘された。これらの組織痕のうち布目のあるものはきわめて少なく,織物に先行して網やむしろを作る編物の技術のあったことが明らかになった。編物組織には多くの種類があり,なかには織物にはなはだ近い組織のものもある。平行状に並べた糸に他の2組の糸が直角に一方の端から右あるいは左にもじり合いながら,1本ないし数本の糸を固定してゆく〈綟り編(もじりあみ)〉の組織や,ござや畳のように,経糸の間隔を広くとって緯糸で経糸を包み込んでしまうような組織は,その例である。こうした視点から,織物は編物組織の一つから変化発達したとするのが,今のところ通説となっている。

素材

各民族の間に交通が開け,より高い文化が伝わり,人知が進むまで,織物繊維はごく限られた身近にあるものの加工に頼らねばならなかった。平地が少なく植物の繁茂する日本のような地理的条件のもとでは,はじめは野生のコウゾ(楮),カジノキ(榖),クズ(葛),ヤマフジ(山藤),シナノキ(科)などの樹皮繊維が利用され,その後自生のチョマ(苧麻)やタイマ(大麻)の類が栽培されて,麻布が織られるようになったと考えられる。近年まで一部の地方では樹皮繊維で織物が作られて衣料となっていたし,現在もわずかながら榀布(しなぬの)は新潟県村上市の旧山北町雷や山形県鶴岡市の旧温海町関川などで,葛布は静岡県掛川で織られている。しかし,樹皮繊維は堅く粗々しいものであったから,川にさらし,灰汁(あく)で煮,槌でたたいて繊維をほぐすという採糸の苦労があり,いつしか一般的でなくなり,やわらかく,紡ぐことのたやすいチョマやタイマが植物繊維の主要な原料となってきたのである。近代になって化合成繊維が出現するまで,天然繊維の主要なものは植物性の麻と木綿,動物性の絹と毛であった。エジプトでは亜麻と木綿,西アジアでは亜麻と羊毛,ヨーロッパでも亜麻と羊毛,インドでは木綿,中国では麻と絹と木綿,日本では麻と絹というのが,中世までの各地の民族の主として利用してきた繊維である。

紡績

樹皮や草皮も細く裂いただけではあまり強くもないし,長くもないが,それに撚り(より)を加えると,ある程度の強さと,長さが得られる。繊維を引き出して撚りをかけ,糸にすることを紡ぐというが,撚りは紡ぐことの重要な要素である。撚りをかける最も原始的な方法は,指先や掌,あるいは足と手を使って,縄をなうようなやり方であったと思われるが,さらに能率的に,ほぼ平均に撚りをかける手段として考えだされたのが錘(つむ)(紡錘)を使う方法である。錘というのは,1本の細い棒の一方に,粘土や石や骨や木などで作ったそろばん玉形のおもしをつけたもので,こまを回すようにこれを回転して糸に撚りをかけ,その棒に糸を巻きとってゆく簡単な道具である。このそろばん玉形の円盤を紡錘車と呼ぶが,その遺品はエジプトのメリムデ遺跡やメソポタミアのテル・サラサートやタル・イ・バンク,ウバイトなどの遺跡から発見されており,すでに紀元前4000年前後には用いられていたことがわかる。日本では奈良県の唐古(からこ)遺跡をはじめ弥生時代の遺跡から多数の出土をみており,その分布も広いから,錘はこの時代すでにかなり利用されていたと考えられる。

錘の用い方はおおよそ三つある。第1は,手で繊維を伸ばし,膝の上で錘を回して撚りをかける法である。第2は,錘をつるすようにして,繊維を長く引き出しておいて,錘を回し,錘がおもりの役をしてゆれ動くのを利用して撚りをかけるのである。羊毛の紡績などにはこの方法が多く使われてきた。第3は,紡錘を手に握って,それを回しながら紡ぐ方法であるが,これは特殊な例で,堅く強い繊維に利用されたようである。しかし,このように片手に繊維の塊を持ち,片手の指で撚る方法では繊維を引き出すのに不便であり,その繊維の玉をなにかで支えて自由に両手を使えるようにしたのが〈つくし〉という台の利用である。伝統的な結城紬(ゆうきつむぎ)の紬糸は現在もこの方法によっている。また膝上で回転させていた錘も,膝のかわりに手代木(てしろぎ)とか糸撚台(つむじだい)といわれる簡単な道具を用いて平均した回転を与え,さらにそれを空間で回さずに,回転を助けるなんらかの〈うけ〉の上で回すことが工夫されるようになった。この方法を今も踏襲しているのが小千谷縮(おぢやちぢみ)の撚糸作りで,手代木を使い,飯茶碗を〈うけ〉に応用している。

この方法よりやや進歩したものが,機械による精紡機の発明までながく世界中で用いられてきた糸車あるいは糸繰車である。これは一方に大きな車を取りつけ,他方に錘を装置し,それをベルトで連結し,車を回すことによって錘をはやく回転させるように作った道具で,糸はこの回転している錘に,撚りがかかりながら巻き取られるのである。糸車の発明がいつかは明らかでないが,漢代の錦のきれいにそろった撚糸をみると,当然その存在が予知され,また多量にはやく紡績できるという点で,織物生産の増加と発達に関連するところが大きいから,紀元前後にはその使用が始まっていたと考えられる。

→紡績

織機

織物と編物との違いは織機使用の有無にあるが,織機の機構としては,経糸をまっすぐ平行に並べることと,1本1本経糸をすくって緯糸を通すのではなく,並べられた経糸の偶数糸,奇数糸を交互にいっせいに持ち上げて緯糸を通す道を作る綜絖(そうこう)装置が最も重要である。これは編物や組物の道具にはまったく見られない装置であるし,この発明によって織物の優位性が決定的になったと考えれば,このあたりを織機の最低限界と考えてよいのであろう。経糸を平行にまっすぐ張る方法としては,まず2本の支柱で支えられた1本の横木へ経糸を垂らし,その各糸の下端におもりをつけることであったと考えられる。このおもりは次の段階では1本の棒にかわり,2本の横木の間に経糸が張られる形式となるが,経糸が垂直に張られているところから,この形式の機(はた)を竪機(たてばた)と呼ぶ。これに対して,この竪機を倒して地面と水平にした,つまり経糸を地面と平行方向に張った形式の機を水平機といっている。竪機が人間の背丈を基準とした限られた長さしか織りえないのに対して,水平機はある程度の長さを織り出せるという点で後から考えだされたとみられないでもないし,経糸を張る方法も,おもしをつけて垂直に垂らすほうが自然のような気がするが,エジプトの墳墓から発見された機織に関する絵画資料や模型などを編年的にみると,水平機のほうが先行しており,竪機は新王国時代になって出現したとするのが,今日一般の説である。

このことから想起されるのは,膝の上で縦横に編んでいた方法が多少進歩して,地面に4本の杭を長方形に打ち,幅の狭いほうの2辺に横木を固定し,それに経糸を張り,篦(へら)のようなもので必要な経糸をすくいながら緯糸を通してゆく工夫がなされ,さらにそれが進歩して水平機となったのではないかということである。しかし,それならばなぜ水平機から竪機に転化したのか。その理由は明らかでないが,経糸を緊張させ,織り手も機の前に立ってらくな姿勢で操作のできる方法として竪機が工夫されたのではないかと考えられる。この竪機は経糸を自然に張るということからか,古代エジプトやギリシアで採用され,また多くの未開民族の織機のうちにも存在してきた。しかし,いかにして長い織物を得るかということから,ふたたび水平機に立ち戻ったのである。ただ今度は前と違って,望むだけの長さの経糸を長く伸ばして立木などにその端を結びつけておき,片方の端は織り手の腰にまわした腰当に接続し,手前から織り手自身が織りながら進んでゆく方式である。経糸の緊張は織り手の腰の力によってなされるわけで,織り手は地面に腰をおろして,いざるようにして織り進んでゆくところから,日本ではこの方式を〈いざり機〉と呼んでいる。この方式のものは西アフリカやインド,インドネシアなどにもあり,アイヌの織機にもみられた。ごく近年まで八丈島や新島に残っていたかっぺた織の織機もこの方式である。

いざり機はある程度の広さを必要とし,いきおい機織の作業は戸外となってくる。そこで天候その他の障害を克服すべく作られたのが室内織機である。経糸の処置には苦労したとみえ,天井へ経糸を引き上げ,その先端におもりをつりさげて張りをもたせるというようなやり方も,エジプトや中国で考えられたといわれるが,結局はなにかに経糸を巻いておいて,逐次それを繰り出してくる方式が考えられるに至った。この経糸を巻く具が,今日の織機の滕(ちぎり),緒巻(おまき)と呼ばれるものである。次いで重要なのは,緯糸を通すための口を開く装置,綜絖である。最も簡単な綜絖は,経糸を偶数糸と奇数糸に分けたのち,下糸になっているほうの糸1本ずつに別の短い糸の輪を通し,その輪を上糸の間から上に取り出して,細い棒につりさげるように結びつけたもので,その細い棒を持ち上げるときは,その糸の輪に引っ張られて下糸は上糸の間を通って上に出てくることになる。いざり機などでは1枚の綜絖(単綜絖)を手で操作していたが,やがて〈まねき〉と称する簡単な装置を利用し,足先にひっかけた縄(足縄)を引くことによって,綜絖を上げる方法が考えだされた。この改良型いざり機は,現在では結城紬や越後上布の製織ぐらいにしか残っていないが,かつては農村の機織のほとんどがこれであった。いざり機は織り手が地面や床面に近く,低く座して作業をするところから,地機(じばた)とか下機(しもばた)ともいわれ,さらに古い機という意味で神代機(じんだいばた)の名もある。やがて高級織物織成の欲求にしたがって綜絖装置は工夫改善され,上に糸を引き上げる綜絖と下に糸を引き下げる綜絖と2枚あるいはそれ以上の綜絖が装置されるようになり,またその操作もペダル式の踏木によって行われるに至った。この形式は高機(たかはた)と呼ばれ,今日でも手機に多く用いられている。

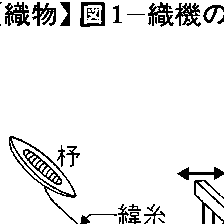

機織には,このほか経糸の間に緯糸をたやすく通す方法や,緯糸を平行に固く経糸の間に打ち込む方法として,杼(ひ)や筬(おさ)と呼ばれる道具が用いられている。これも最初はきわめて簡単なもので,たとえば杼でも1本の棒に緯糸を巻いて用いていた。しかし,よりスムーズにそれを経糸の間に通すために,その上へ一つの筒をかぶせるようになり,さらにそれが舟形をして,その中心に緯糸を巻いた管を取りつけた現在使用されているような杼の形を作りあげたのである。また筬のはじめは,一方を薄く削り,ちょうど刀のような形にしたある幅をもつ棒(刀杼(とうじよ))で,あるいは櫛状のもので緯糸をたたきこんできたのであるが,いつか櫛の歯のように細い竹や針金を一定の間隔に並べ,上下を固定した現用のような形のものが作りだされた。段通や綴織の織成には,現在でも櫛状あるいは櫛そのものが緯糸を固くしめつけるために使われている。また結城や越後のいざり機では,刀状の緯打ち具に緯糸を巻いた管を組み込んだ,緯入れと緯打ちとを兼ねた大杼というのを用いていて,これが古い形であろうと考えられるが,後には筬も加わって,現在では両方で緯打ちをしている。

織物に必要な最小限度の道具の大要は以上であるが,紋織にはさらに多くの綜絖が必要であり,機の構造も複雑で,2~3人がかりで織る。紋織の装置を花楼(そらひき)装置といい,その機を空引(そらひき)機と呼んでいる。空引機は19世紀の初め,フランス人ジャカールによって発明された紋織機ジャカードの出現まで,世界中で使われてきたが,今日ではわずかにパキスタンやインド,アフガニスタンなどで実用されているにすぎない。

組織

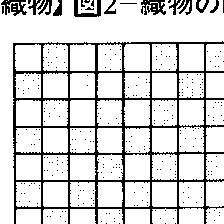

経糸は1本,2本,緯糸は1越(こし),2越と数えるのが通例で,この経糸と緯糸との組合せ方を織物の組織と呼んでいる。織物組織の最も基本的なものは,2本の経糸と2越の緯糸をたがいに交叉させたもので,それが平組織(平織)である。この組織は一番古く,また布面が平らで,丈夫でもあるから,現在まで最も多くの織物に使われている。経糸と緯糸との交叉したところを組織点というが,この組織点をたどると,布面に斜めの線が表れるのを斜文組織あるいは綾組織(綾)と呼ぶ。組織の最低単位は経糸,緯糸いずれも3本あるいは3越をもってたがいに組織するもので,1越の緯糸が2本の経糸に,あるいは1本の経糸が2越の緯糸にまたがっているのである。したがって,組織点は2本おき,2越ごとにあることになるので,このような斜文組織を2/1の斜文あるいは三枚綾と称する。さらに経糸のまたがりが3越,5越となると,それを3/1,5/1の斜文または四枚綾,六枚綾というが,枚というのは綜絖の数を示している。斜文組織はこのように組織点がとぶから,枚数が多くなればそれだけ織物としての堅牢さが失われることとなり,実用的には六枚綾ぐらいが限度である。しかし組織点が遠のくことは,それだけ布面が平滑になり,絹などはその艶が美しく布面に表れるから,経糸あるいは緯糸をとばしながら織物の堅牢度を保つよう,組織点を斜文組織とは違ってできるだけ広く一様に配列した組織を,繻子と呼んでいる。したがって,繻子組織の織物(繻子)では,経糸あるいは緯糸が密着し,組織点はまばらにとんで連続しないから,その表面は経糸または緯糸だけでできているように見え,布面は一層滑らかで,光沢が強く,柔軟さが増すのである。組織の最小単位は経,緯ともに5本,5越をもって構成される五枚繻子であるが,綜絖は7枚,8枚,9枚と増すことによって24種の組織がある。

以上の三つの組織は,織物の基本として従来三原(さんげん)組織と呼ばれてきたが,近年ではこれに綟り(もじり)組織を加えて四原(しげん)/(よんげん)組織としている。綟り組織(綟り織)は隣りあう経糸がたがいにもじれながら緯糸と組織するもので,搦み(からみ)織物とも呼ばれている。この組織を応用した織物はふつう表面に空隙ができるのを特色としている。羅や紗や絽がこれである。多くの織物はこの四原組織をもとにして,その変化や組合せによって,さまざまな種類を作っている。そのほか,四原組織の変化のいずれにも入れがたいものが若干あり,それを通常特別組織と呼んでいる。その一つは経,緯ともにそれぞれ2種の糸を用い,表裏を別々に組織した織物で,二重織といわれている。ちょうど2枚の織物を一部で綴り合わせたような状態になっているものと,経糸あるいは緯糸だけを二重にしたものもある。風通(ふうつう)などがこれである。また二重織の変化したものに,地組織の経糸,緯糸とは別の経または緯糸をいっしょに織り込んだ織物で,添毛織物あるいはパイル織といわれるものがある。別糸で輪奈(わな)を作ったり,製織後その別糸の表面にナイフを入れてけばだたせたタオルやべっちん,ビロードなどがこれである。

織物は以上のように,基本的には組織の変化によって分類されるが,使用される糸の種類によって絹織物,綿織物,麻織物,毛織物,化合繊維織物などという。また製法,加工などによって生(き)織物,練(ねり)織物,縞織物,絣織物,あるいは紋織物などとすることもできる。さらに用途別の分け方もあるが,織物の種類は日々その数を増しており,その適切な分類は容易ではない。

→麻織物 →絹織物 →毛織物 →綿織物

日本織物史

近年の考古学上の研究によって,日本でも縄文時代晩期には,すでに機織の技術が一部には知られていたことが明らかとなった。もっとも,これらの資料はいずれも圧痕という二次的なもので,経緯糸の密度から糸の紡績の状況や織りの組織などはわかるが,繊維の種類や機織具の構造などについては推測の域を出ない。弥生時代になると,土器の圧痕以外に,各地の多くの遺跡から,かなりの数の織布の断片といくつかの機織具の部品が発見されている。弥生中期には,九州から東北地方まで,かなり広い範囲で織物が生産されていたことがわかる。また紡錘車も多数発見され,草皮や樹皮繊維の紡績に使用したと考えられる。この時代の織物はタイマやチョマ,カジノキ,シナノキ,クズ,ヤマフジ,オヒョウなどの植物繊維による布が主体をなしていたといえよう。

《魏志倭人伝》には〈禾稲(かとう),紵麻(ちよま)を種(う)え,蚕桑(さんそう)し緝績(しゆうせき)す。細紵(さいちよ),縑(けん),緜(めん)を出す〉とあって,3世紀後半には稲や麻の栽培がなされ,また蚕を飼って糸を紡ぎ,麻布や絹織物,真綿が生産されていたらしいことが知られる。畿内とその周辺の4世紀ころの古墳からは絹織物の断片がいくつか発見され,畿内では養蚕や絹織物の生産がなされていたと考えられるが,それらの中には平絹だけでなく縞織物や経錦も含まれていて,大陸や朝鮮半島との関連を考えざるをえない。《魏志倭人伝》には魏の景初2年(238),倭の女王卑弥呼が,男女生口(せいこう)10人と班布2匹2丈を持って魏へ朝貢し,魏王からは錦をはじめ多くの染織品や刀や鏡などが卑弥呼に贈られた旨が記されている。また《古事記》や《日本書紀》には,たとえば応神天皇14年に弓月君(ゆづきのきみ)の率いる120県の多数の人々が来朝して中国大陸の絹織物の技法が,また雄略天皇7年には百済から新漢(いまきのあや)の手末(たなすえ)の才伎(てひと)(技術者)として錦部定安那錦(にしごりべじようあんなこん)が渡来し錦の織法が伝えられたという記述がある。古墳出土遺物の実情などから考えて,5世紀ころには各分野にわたって大陸や半島の新技術が積極的に導入され,この時期に日本の織物は大陸,半島の先進技術を取り入れて,大きく進歩したものと考えられる。

律令制下の織物

7世紀初頭から始まった遣隋使や遣唐使の派遣によってもたらされた文物や技術,学問,制度などの中で,国家体制の基本をなす律令制の導入は,染織品の生産,発展にもきわめて大きな影響を与えた。律令制にもとづく税の基本は租と調・庸であったが,調・庸には主として絁(あしぎぬ)と麻の織物があてられていた。それは中央政府の財物として地方から輸送することが比較的容易であり,また一つには,織物の場合1人の人間の1日の労働量が,生産状態にきわめて明確に現れるという利点があったからである。さらにまた貨幣による交換経済が未発達であったため,織物類が通貨に準ずる重要な役割を果たしてきたことにもよっている。なお賦課の対象は男性であったが,織物の生産は大部分女性によっていたと思われる。民衆にとって,機織は課役であるとともに,自家の衣料自給のためにも欠かせぬ仕事であった。農業主体の民衆の暮しの中では,機織は農閑期の,また女子の仕事とならざるをえなかったのである。こうした民衆による織物生産の一方,天皇をはじめとする皇族や貴族の料や,神仏に奉献しあるいは群臣へ賜与される錦や綾,羅のごとき高級織物の生産は,主として大蔵省に所属する織部司(おりべのつかさ)のもとでなされた。織部司には行政官のほかに挑文師(あやのし),挑文生(あやのしよう)と呼ばれた技術者も含まれ,工房も付属していた。挑文師は紋織物に関する技術指導者で,711年(和銅4)には諸国の国衙(こくが)の工房におもむいて,錦,綾,羅の製織技術を指導した。この結果,地方にも紋織の技術が普及し,織物の一層の発展をみるに至った。中央官庁では中務省所管の内匠寮(たくみのりよう)でも錦や綾や羅が生産されていたが,それらは内匠寮の職掌から考えれば衣料以外の装飾用裂地等であったとみられる。以上のような生産組織で作られた織物の内容は,正倉院の伝世品によってほぼ概要を知ることができる。

→織手

正倉院の織物

正倉院の織物の技術上,意匠上の多様さには驚くべきものがある。織技のうえでは,(1)無文の平組織,(2)地組織の変化によって文様を織り出した綾や羅,紗の類,(3)多数の彩糸を用いて華麗な文様を織り出した錦の類,(4)二重組織となる風通の類,(5)絣の類,に大別される。錦には綴錦,織成,経錦,緯錦,浮文錦等があり,それも地合いや糸遣いの違いによる細分化がなされる。綾も地合い,糸遣いの相違によって細分化されるが,当代の綾は四枚綜絖の綾,すなわち3/1の斜文組織が基本をなしている点,および地と文の綾の流れが反対方向となる綾地異方綾文綾に一つの特色がある。また錦は経に彩糸を二重,三重に,ときには六重にも整経して,その経の彩糸によって多色の文様を織り出す経錦に大きな特色がみられる。しかし経錦は,そうした織法のため文様の大きさや色数におのずから限度があり,また製織作業も経糸の数が多くなればなるほど容易でなくなることもあって,しだいに緯錦にとってかわられた。現在までに整理された文様の種類は錦で約160種,綾で100余種あり,これらの文様は染めの文様も含めて,様式的に分類すると次の八つの系統になると報告されている。(1)幾何学系文様,(2)円文系統,(3)樹下動物文系統,(4)花その他の窠文(かもん)系統,(5)花文に付加装飾を添えたもの,(6)地文様と上文の複合形式,(7)種々な要素の散布形式,(8)唐草文様。これらの文様はきわめて大陸的要素が強く,中国の影響が著しい。ササン朝ペルシアの文様スタイルが源流の連珠文や狩猟文,樹下動物文あるいは葡萄唐草文,盛唐の流行文様であったと思われる大形な唐花文,華麗な唐花や花卉文に獅子や走羊などの動物や鳥を配した団花文の類は,特色ある代表的な文様である。

平安時代

平安京遷都後も高級織物は織部司管理下の官営工房で生産された。しかし律令体制の弱体化などにともなって,織物の内容や生産状況はしだいに変わっていった。1048年(永承3)8月に織部司以外の官衙や貴族たちが内密に織物を生産することを禁じた宣旨が出されているが,その意味するものは,第1に錦や羅のような高級織物を生産してきた織部司の独占的地位が失われたこと,つまり官営事業としての意義が希薄になってきたことである。第2には私織の発生によって生産は多様となり,必然的に利益のある商品生産がなされるようになったこと,第3にはその結果,織部司の仕事はおろそかにされ,官営生産が低下していったことである。織部司に対して,内裏や院の私的工房は蔵人方,摂関家の工房は殿下方と呼ばれており,これらの工房は注文に応じての仕事もしていたようである。都における生産体制の変化は地方にもみられ,調・庸の製品の品質の低下や納期の遅延,未進という事態を引きおこし,地方豪族の屋敷内に織物工房が設けられ,錦や綾などの高級織物が生産されていた。

生産体制の変貌や国風文化の勃興は,必然的に織物の内容にも変化をもたらした。たとえば綾は前代に中心をなした四枚綾から,3枚,6枚の組織を主体とするようになり,地を三枚綾,文を六枚綾とした固地(かたじ)綾や,地を三枚綾とし緯を浮かして文様を織り出した浮文綾,平地に色の異なる絵緯(えぬき)を浮かして文様を織り出した浮織物,あるいは文様も共色で織った浮織物にさらに別の色の絵緯をもって異なった文様を縫取り風に織り出した二陪(ふたえ)(二重)織物などが新たに考案された。また綟り織物には,従来の2本もじれにさらに1本を加えて3本の経糸をもじらせた3本もじれの紗や,隣りあう経糸のもじれをたがいに反対にした,いわゆる対綟(むかいもじれ)(観音綟)が出現したほか,紗の組織と平組織とを組み合わせて地を紗とし,文を平織で表した顕紋紗,紗の組織を利用した特殊な変化組織である縠織(こめおり)なども考案された。これらの新たな織物類は主として公家装束の料として開発され,重用されたが,反面,織部司の弱体化にともなって,その技術は総体的に低下していった。前代のきわめて精緻な緯錦が,倭錦(やまとにしき)と呼ばれる簡略な技法のものに変化していったのはその一例である。意匠も,前代にみられた大柄で多彩,華麗な意匠は少なくなり,一般に小柄で単彩か3,4色どまりの意匠となってきた。また浮織物や二陪織物が需要の主力をなした結果,前代にはあまり目だたなかった,地文と上文という上下に重なる文様の構成が大きくクローズアップされ,特色ある有職文様の成立をみるに至った。

鎌倉時代

鎌倉時代も京都は依然として高級織物の生産地であり,公家装束用の有職織物や宋商人のもたらした中国産の綾にならった唐綾の開発など,時代に即応した製品の生産が続けられていた。しかしその内容は,公家の無力化に比例して一層貧弱なものであったと思われる。地方の機業は,11世紀後期の《新猿楽記》に阿波絹,越前綿,美濃八丈,常陸綾,紀伊縑(かとり),甲斐斑布,石見紬の名が見られるように,特定の地域では特産物となるまでに発展した。これが15世紀の《庭訓往来》では丹後精好,美濃上品(じようぼん),尾張八丈,常陸紬,信濃布,加賀絹,上野綿,大津練貫(ねりぬき),宇治布,そして京の大舎人綾(おおとねりあや),大宮絹,六条染物,猪熊紺(いのくまのこん)となっており,その間いくつかの異同と増加がみられるのである。それは美濃のように蚕糸の質の向上で製品が上質となった場合もあるが,多くは貨幣経済の普及によって織物が商品としての性格を強め,地方的特産物としての生産が一層盛んになっていったことを物語っている。

舶載織物の影響

10世紀ころから15世紀末ころまでの間は,有職織物や地方的特色のある若干の製品の発達や養蚕技術の進歩などのほかは,あまり変化のない,むしろ質的には前述のように低下していった時期である。そこで,その欠を補ったのが,中国から舶載された織物であった。中国織物の舶載は遣唐使の廃止後も引き続き行われ,宋代の唐錦や唐綾は貴族の間で珍重された。《枕草子》に〈めでたきもの唐錦〉とあるのは,愛好の一端を示すものであろう。平清盛が巨費を投じて兵庫の港を改修したのも,輸入織物類が国産の数倍の値段になるという貿易の利益に着目してのことであった。この状況は鎌倉時代になっても変わらず,1325年(正中2)に建長寺造営の資金を貿易の利益によって得ようとして,幕府の保護のもとに元へ商船を送ることになったのである。商船の派遣はその後もかなり頻繁に行われ,貿易はきわめて活発であった。室町幕府は勘合符をもって明朝と貿易船を往来させた。勘合船は足利義政の時代に1船団3隻に制限されたが,それ以前は4,5隻から10隻という船団で,応仁の乱以前に渡明した船数は58隻に及んでいる。したがって貿易貨物も莫大な数量にのぼり,銅銭,陶磁器,香薬,染料などさまざまなものがもたらされたが,各時代を通じて大きな額を占めたのは絹織物と生糸である。《庭訓往来》は当時都をにぎわした輸入染織品として素羅,青香羅(せばら),三法紗,顕紋紗,花香羅,黄草布,上品細美(さよみ),素紗,桃花などの名をあげている。

中国の織物類の舶載は貿易を通じてばかりでなく,中国へ渡った僧侶たちによってもなされたと思われる。1072年(延久4)入宋した僧成尋は皇帝から川錦10種20匹を与えられ,弟子に託して日本へ持ち帰らせた。また留学した禅僧たちが伝法印可のしるしとして師僧から授けられた伝法衣も,京都や鎌倉の禅の名刹に現存している。このように,いろいろな機会に舶載された唐綾,唐錦,金襴,緞子,印金,羅,紗,繻子,北絹などの裂類は貴顕の人々に珍重愛好され,また多くの人々の染織に対する視野をひろめ,ひいては日本の染織に刺激を与え,その発達に大いに役立ったのである。

→名物裂

近世初期

中世末期から近世初期に隆盛した機業地は,京都のほか山口と博多と堺とがあった。山口は正平年間(1346-70)に大内弘世が京都にならって町づくりをし,都の文化を導入したことから織物の発達をみたといわれる。また周防は海上交通の要路にあたり,積極的に勘合貿易に加わった。輸入織物に刺激され,機業も盛んであったようである。博多も古くからの貿易港で,生糸の入手にも有利であった。さらに居留者が中国人街を形成するほど多く,かの地の織物技術を習い,知識を得る便宜もあったと思われる。博多織の起源には諸説があるが,共通するのはそのもとを中国の織物の伝来あるいはその応用としている点である。史料によれば16世紀中葉に機業はすでに軌道にのっており,しかも博多唐織なる新織物を生産していたことは確実である。

堺が港を持つ商業都市として発展しだしたのは南北朝時代であるが,貿易自由都市として急速な発展を遂げるのは,1466年(文正1)兵庫の港から出航した勘合貿易船団の帰港地となってからである。以後堺の商人は積極的に貿易に参加し,1476年(文明8)には早くも堺商人の請負によって明に貿易船を送り出している。商業港町として活況を呈していた堺には,応仁の乱の戦火に追われた都の織匠たちが移住してきた。遣明貿易船が生糸や珍しい織物を多数積んで入港すると,彼らは誰よりも早く良質の生糸を手に入れ,また珍しく新しい織物に接することによって新技術の導入とその生産に努め,堺の機業を急速に発展させたのである。応仁の乱後,新たに日本で開発された金襴や唐織,緞子,紋紗,繻子,縮緬(ちりめん),紗綾(さあや),綸子(りんず)などは,こうした明の技術を学んだ結果であった。

木綿の普及

日本で木綿が一般に普及したのは近世である。綿織物が渡来したのは奈良時代にさかのぼり,ただ1点だが正倉院裂のうちに断片がある。《日本後紀》には延暦19年(800)綿花の栽培がなされた旨が記されているが,栽培がうまくいかなかったせいか,その後木綿の消息は絶えている。綿織物は日宋貿易で若干はもたらされたらしいが,大量に輸入されて利用されだしたのは室町時代からである。綿織物ははじめ主として朝鮮から輸入されていたが,対明貿易の発展にともない天文年間(1532-55)の中ごろからは品質のよい中国の唐木綿が多量に輸入されるようになり,朝鮮綿布の輸入は減少する。このころから日本における綿作もようやく軌道にのり,国民生活への浸透も徐々に広がってゆく。特に戦国期の軍需利用によって,その普及,発展は大きく促進され,やがて一般庶民の需要を高め,国民の衣生活に大きな変革をもたらしたのである。

西陣織の成立

応仁の乱は京の街を荒廃させ,その余波は地方にも及んで群雄割拠の戦国時代を迎えた。その結果,織部司以来のながい伝統を保ってきた京都を中心とする織物の生産は中断せざるをえなくなり,地方の養蚕や機業も衰微していった。しかし乱後の1513年(永正10)京都では練貫(ねりぬき)方という機業団体と大舎人(おおとねり)方と称する一団とが,綾織物の製織に関する独占権をめぐって争いを起こしており,乱後三十数年間に京都の機業がある程度復興していた実情を示すといえよう。練貫方は経に生糸,緯に練糸を用いた白生地の練緯(ねりぬき)を主力に生産してきた機業集団で,需要が増えるにしたがって筋(すじ)(縞),隔子(こうし)(格子縞),あるいは縬(しじら)なども織るようになり,さらに文様を織り出す綾織物にまで進出した。一方,大舎人方は,かつての織部司の伝統を継ぐ織手たちの集団であり,いわば京都の伝統的機業の正系派であった。綾織物をはじめすべての織物の占有権を彼らが主張したのはそのためである。抗争の結果,筋,隔子以下の平織物に属するものは練貫方に譲り,大舎人方はもっぱら綾組織を主体とした紋織物の製作の権利を得ている。抗争はその後も続いたが,ともかく大舎人方は過去の業績を認められ,以後ふたたび京都機業界の主導的立場に立った。

大舎人方は応仁の乱後,西軍山名宗全の本陣が置かれていたあたりに移り住んだので,この地を西陣と呼び,今日の西陣織はこうして始まった。彼らは早くから座を結成し,独占権の維持に努めてきたが,1548年(天文17)座中31人が足利将軍家直属の技術者として特別の保護を与えられ,その特権的地位を高めた。西陣機業の基礎はしだいに固まっていったが,その内容は昔のままの状態ではなかった。紋羅のような精妙な技術は容易に復活しえなかったが,一方では弘治年間(1555-58)に大舎人座中の井関宗鱗が練嶋薄板に文様を織り加えた新しい織物を開発したと伝えているように,新製品の考案に努力が向けられていった。堺に伝えられた中国明の唐織,金襴,緞子,繻子をはじめ紗綾,縮緬などの製織技術もしだいに西陣へもたらされ,それらの新製品がぞくぞくと生産され始めたのである。なかでも特に注目すべきことは撚糸技術の開発である。これまでの日本では,強い張力を必要とする経糸に練糸を用いることはきわめてまれで,多くは生経(きだて)によっていた。練った経糸は,そのままでは織りにくく張力も十分ではないので,練経を用いるにはそれを撚糸として強い張力にも耐えるものとしなければならなかった。しかしそのためには,容易に多量な糸が撚れる器具が必要であった。練経を用いることが少なかったことは,日本にその装置がなかったことを意味しよう。元亀,天正のころ(16世紀後期)から,練経糸を用いた金襴,緞子,繻子などの先染織物,あるいは強撚糸による縮緬などが織り出されるようになったのは,この撚糸器具の使用が始まったからであり,その導入あるいは考案利用こそ,西陣機業を技術の上で大発展させた原動力である。

江戸時代

江戸幕府の諸政策は産業の復興を促し,商品経済を活発にし,交通を盛んにし,都市に繁栄をもたらした。経済活動は町を中心に活況を呈し,富力を貯えた町人の生活はしだいに驕奢に向かっていった。1626年(寛永3)以来しばしば出された風俗矯正や衣服に対する奢侈禁制に関する法度や町触は,消費生活が贅に流れた世相をよく物語っているが,それは一方からみれば染織業界の好況を意味している。江戸本町や伝馬町に越後屋,伊豆蔵,松坂屋をはじめ大小の呉服屋,絹屋,綿屋が軒をつらねて商いを競い始めたのは,延宝~天和の時代(1670-80年代)であった。

一枚の長着である小袖がおもな衣服となった結果,その意匠や表現技法は著しく発展した。特に各種の染技法は目覚ましい進歩をとげ,それにともなって羽二重や綸子,紗綾,縮緬などの白生地の生産が進展した。現在もなお縮緬や羽二重の主要生産地である京都府峰山,滋賀県長浜,石川県大聖寺などが,白生地生産の機業地として活発な活動をし始めたのは江戸中期からである。また各藩は領国経済の充実,発展に力を尽くし,各地に特色ある染織産業の発達をみることとなった。絹織物では桐生,足利,八王子,米沢の白生地や着尺,仙台の袴地,博多の帯,長浜,峰山の縮緬,郡内の甲斐絹,結城,上田の紬など,木綿では松坂,三河,河内,真岡の綿布,薩摩,久留米,伊予,倉吉,広瀬,備後,村山の絣,阿波,川越,銚子の縮,川越や小倉の縞などが生産され,また麻織物としては奈良,近江,越後,薩摩などで,生平(きびら),上布,縮が生産された。特種なものとしては堺や赤穂,佐賀で緞通も作られた。これらの中には商品として中央市場にもたらされたものもあったが,木綿の縞や絣織物は農村の暮しの中から生まれ,消費されたものである。今日各地に残る伝統的工芸織物の多くは,土地の自然環境や歴史的特質を反映して成長したものである。

西陣を中心として発達してきた高度な技術を要する紋織物は,幕府の政策的な能楽の奨励と隆盛にともない江戸中期には能装束として花咲き,唐織をはじめ金襴,紋紗,金紗,絽金などの意匠や技術のうえに素晴らしい発展がみられた。また小袖の発達にともなって生じた近世服飾史上の最も大きな特色の一つは,女帯の発達である(帯)。地質は唐織,繻珍,錦,金襴,綾,綸子などから厚板(あついた),琥珀(こはく),加比丹(かぴたん),モール,繻子,緞子,茶宇(ちやう),風通(ふうつう),ビロードなどと,さまざまな品質,意匠のものが作られた。

さらに泰平の時代を背景にして服飾用織物のほか,一部の人々によってではあるが装飾あるいは美術織物とでも称すべき特殊な紋織物も作られた。装飾用の織物は禁中御用の特別な包裂とか神社の戸帳,神輿の飾裂などとして製織されていたが,明和(1764-72)ころからたとえば円山応挙などの名画や名筆を手本として,織物に表現することが行われ,それは至難の技であったが,織匠は織技の限りを尽くしてそれに挑んだのである。これらは紋織や綴織によって作られたが,特に綴織は好都合な技法であった。日本に綴織の技法が伝わったのは奈良時代であるが,その後技術の伝承はなされず,ながく忘れられていた。ところが桃山時代に南蛮船によってヨーロッパの綴織,タピスリーの見事な大作が舶載され,また江戸時代には中国清の綴織が舶載され,その精緻で迫真の文様表現に心を奪われた織匠は,あらためてその製作に乗り出したのである。他方,オランダ人によって毛織物の織法や羊の飼育,羊毛の紡績法なども伝えられたが事業としては成功しなかった。

近代

染織界に最初に輸入された西洋式機械は綿糸を紡ぐ紡績機械であった。1859年(安政6)幕府が神奈川,長崎,箱館の3港を開いて以来,機械紡糸による優秀な綿糸が輸入されたが,その需要増大に対抗する紡糸技術を持たなかった日本は,洋式機械の導入を図るほかなかったのである。このような状況下で,それを率先実行したのは,諸機器の導入,研究に先鞭をつけた薩摩藩主島津斉彬である。彼の死後,その遺志を継いだ藩主島津忠義は1867年(慶応3)イギリスから水力や蒸気を動力としたミュール紡績機3台,スロッスル紡績機6台を輸入し,鹿児島紡績所を建設した。その後,明治政府は綿糸布の輸入の増大を防ぎ,日本の綿紡績を保護するために,新しい機械の導入や紡績会社の設立に努めた。生糸も従来の座繰りから機械製糸への転換を図るため,政府は1870年(明治3)富岡製糸場の設立を計画し,フランス人技師の指導でフランス式繰糸機300釜を設置し,またスイス人技師の指導でイタリア式繰糸機の技術導入も行った。

西洋織機の輸入は1872年,機織法の改善に着眼した京都府知事長谷信篤によってフランスのリヨンに派遣された西陣の佐倉常七,井上伊兵衛,吉田忠七の3人のうち翌年帰朝した佐倉,井上が,バッタン,ジャカード,金筬,紋彫器を携えてきたのが最初である。バッタンは緯糸を通す杼の往復運動を左右の手を使わずにできるようにした機で,1本の紐を引くだけで杼が左右に動き,緯糸を織り込むことができるから,製織能率は著しく上がり,また投杼による織物幅の制限は解除され,広幅織物の製織も可能となった。ジャカード機は文様に必要な絵緯を織り込む杼口を開くように工夫された紋織の装置で,これまで機の上で通糸をいちいち手で引き上げていたときと比べると,その能率は4倍も向上したといわれるほど著しい変革をもたらした。73年には佐野常民によってオーストリア式が輸入され,86年には桐生にアメリカから米国製のものが輸入されている。また77年ころにはジャカードより簡便な紋織機ドビーも輸入された。さらに機織を完全に機械化した力織機も,76年にはドイツから輸入された。以後種々の洋式織機が輸入され,また外人技師の指導や独自の研究によって,日本の織物は進歩,発展をとげたが,機織界の変革を促進させた原動力の一つは,90年竣工した皇居の装飾用織物の製織であった。この下命はジャカード機の利用を促し,あるいは大文様や洋風意匠の導入,合成染料への転換など大きな役割を果たしたのである。

明治になって本格的に開発された織物に毛織物がある。氈,華氈などと呼ばれたフェルトを除いた毛織物は室町時代末に輸入が始まり,軍陣用の陣羽織とか袴などに利用され,江戸時代にはオランダや中国の貿易船によってヨーロッパ製の羅紗や呉呂服連(ゴロフクレン)などが年々舶載され,しだいに広い利用価値をもつようになった。幕府もその国産化を意図し,1811年(文化8)には中国から緬羊数十頭を輸入し,その毛を刈って江戸城内の浜織殿,吹上織殿で羅紗,呉呂の製織を試みたが,1824年(文政7)200余頭に増えていた緬羊が火事で焼死する事故もあって,成功するには至らなかった。明治になって官吏や軍人の洋服着用が規定され,毛織物の需要が増して輸入が増えた結果,政府は1876年製絨所を創設してドイツから製絨機械を購入,また同国から技術者を雇い入れて78年東京千住に工場を建設,翌年操業を開始した。この千住製絨所は日本最初の毛織物工場であるが,88年陸軍省に移管され,以後もっぱら軍需用の羅紗や毛布の製造を続けた。民間では明治20年代に数社が設立され,ドイツ,フランス,イギリスの機械を導入して徐々に成長を遂げていった。

日本近代の織物は明治期における洋式機械や技術の全面的な導入によって,近代的繊維工業と家内工業的な染織工芸品産業とに大きく分かれていった。綿紡績の飛躍的な発展,産業の重化学工業化による化合繊維の発達などによって,1960年代まで繊維工業は日本の基幹産業の一つであった。一方,和装素材としての工芸品的織物も,ウール,化学繊維など新しい素材の導入や,力織機,合成染料の使用などによって改良をみたが,国民の衣生活の変化にともない,和装織物の生産は量的にはしだいに下降線をたどっている。伝統的な技術,技法になる工芸品的織物の多くは,1973年に制定された〈伝統的工芸品産業振興法〉によって生産の振興が図られており,伝承された伝統的な優れた織物の技術は未来に引きつがれようとしている。

執筆者:北村 哲郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「織物」の意味・わかりやすい解説

織物

おりもの

紡績した糸を使って経糸(たていと)を平行に並べ、それに対して直角に緯糸(よこいと)を一定の法則に従って交錯させ、平面をつくりあげたものの総称。これをつくるときには織機を使い、手動あるいは機械的操作によって織り出されるが、織機を使わずに手先だけで組み合わせ、織物と同じような組織に構成するときには、織物ではなく編組(へんそ)である。

ただ中世の記録に「織物」とあるのは、織物一般の総称ではなく、「織色綾(おりいろあや)」のことで、経緯(たてよこ)をそれぞれ違う色糸で織り出した経三枚綾、緯六枚綾のもの、あるいは経緯六枚綾からなる綾組織のものをさし、古代の錦(にしき)生産が衰退したとき、それにかわるものとして出現した織物である。

織物は、まず一方の糸を平行に必要とする織幅に並べて整経(せいけい)するが、この糸を経糸とよび、それに対して直角に交錯させる糸を緯糸、あるいは緯糸(ぬきいと)(とくに伝統織物に対して)とよんでいる。この経緯糸の交錯する方法の違いにより、平織、綾織(または斜文(しゃもん)織)、朱子(しゅす)織の三つの組織に分けられ、織物の三原組織とよんでいる。またからみ織を含めて四原組織を提唱する研究者もある。織物の種類は、構成する原料により、麻織物、絹織物、毛織物、化繊織物、合繊織物などに分けられ、またこれらの繊維原料を混紡するか、異なる繊維の原糸を経緯に交織したものからなる。織物の名称は、原産地名、創始者名、生産会社名、用途、材料などによっていろいろの名称がつけられ、また最近の合繊織物は、それぞれ生産会社独自の名称がつけられている。それに加えて本来の織物名は、別の繊維を使った同一組織のものにも使われており、名称は固定したものではない。染色の面からみると、織物は漂白して使うこともあるが、染色を製織前の糸段階で行うのが先染(さきぞめ)織物で、製織したのち染色するのが後染(あとぞめ)織物である。

織物は一定の幅と長さをもっているが、用途、裁断方法により決められている。幅は着尺地のものを小幅(こはば)といい、産地、製品で違いがあるが、鯨(くじら)1尺(約38センチメートル)が標準である。広幅(ひろはば)は着尺地の2~3倍の幅をもち、裁断上から幅が決められている。長さは着尺地で約11メートル(鯨尺では2丈8尺)を一反とし、広幅では繊維の種類により慣習上異なっている。

[角山幸洋]

歴史

織物の発生は、一般的に新石器時代になってから、組、編、織へと発展し、織物が生まれたとされているが、その過程がわかる資料の出土はまだない。ただ織物(平織)への前段階にみられる編物の組織で、織物と関係するものはわかっている。日本の場合では、縄文晩期の遺跡、宮城県山王囲(さんのうがこい)遺跡から編物(もじり編と仮称)が出土し、また同時期の九州一帯の遺跡から出土する組織痕(こん)土器に圧痕として残っている。この組織は、経糸を平行状に並べ、それに2本の緯編糸をもじり合わせた莚(むしろ)ようの組織である。これは世界各地で織物発生以前にみられ、また土俗的にも織物をつくらない地域で知られている。この組織から経糸を一斉に開口する綜絖(そうこう)が発明されたことにより、消滅したものと考えられ、一般的に、この転換時期を新石器時代の初めに置くことができ、日本ではそれから遅れて縄文晩期から弥生(やよい)前期に置かれるであろう。

織物の発展過程は、組織の単純なものから複雑なものへ展開したことは一般的にいえるが、それは繊維の種類、織機の構造などの差異により、地域的に大きな格差を生じた。少なくとも長繊維の蚕糸を使い、高度の織物技術により織り出される中国織物の優位性は、西欧で近代的発明により新しい織物が生み出されるまで続いたのである。文明の発生した地帯では、いずれも早くから織物の発生がみられたが、遺物の残存状態により不明のところもある。現在のところもっとも古い出土遺物は、エジプトのファイユーム遺跡から出土した紀元前5000年ごろの亜麻布であろう。そのほかスイスの湖上住居、インドのモヘンジョ・ダーロ、中国の殷墟(いんきょ)、アメリカ南西部のニュー・メキシコやアリゾナ、ペルーの海岸地帯などの遺跡から、麻、毛、木綿、絹など、それぞれその土地に存在する繊維を使った織物が出土している。これらの地域は独自の繊維原料を用いて発展していき、特産品を生んでいった。とくに中国の絹は西方の世界にとっては羨望(せんぼう)の的であり、シルク・ロードを通って西方へ運ばれ、主要な貿易品のなかでも中心的位置を占め、ついには技法が西方へ伝播(でんぱ)することになった。麻織物は地中海地方一帯にわたって使われていたし、非常に細かい良質のものまで生産されていた。そこへインドから綿織物が、また中国から絹織物がもたらされ、衣生活を豊富にしていった。とくに絹は貴重であったため、そのまま使用せずに、織物を解きほぐし、麻と交織するという方法さえとられた。綿織物はインドが主要な生産地であったが、すでに前327年に、アレクサンドロス大王が東方遠征したときに西方に紹介されており、多量の綿織物が地中海地方で取引されていた。

一方、毛織物は、メンヨウを家畜化した牧畜地帯で始められたとみられるが、やがてイタリアで盛んに製織され、オランダを経て近世にはイギリスへ伝えられた。この三つの繊維は互いに混紡・交織され、各地の特産となり、また国家政策の一環として生産が奨励され、織物工業を生んでいった。フランスのリヨンは絹織物工業の中心であり、オランダのフランドル地方は毛織物工業の中心であった。木綿は、東インド会社が設立されたのち、17世紀には、ヨーロッパ諸国に多量にもたらされたが、需要量の増加から製織方法の改良が試みられ、1733年にジョン・ケイが飛杼(とびひ)(バッタン)装置を発明し、いままでの手織機による能率を飛躍的に向上させた。さらにエドモンド・カートライトによって、1785年に力織機が発明されている。やや遅れて1804年には、フランス人のジョセフ・マリー・ジャカールによってジャカード機がつくられ、紋織物を機械的に製織する方法が考案された。このような産業革命期における発明は、紡績機の発明とともに、繊維産業としての近代化を推し進めることになった。そして19世紀のなかばには力織機が手織機にとってかわり、機械力をもってするイギリスの綿織物は世界的地位を獲得するに至った。20世紀に入ると、資本主義産業は化合繊を生み出し、天然繊維の分野を蚕食していった。しかし現在では両者の欠点を補い、特性を引き伸ばす方法が考案され、新時代にふさわしい織物が誕生している。

[角山幸洋]

日本の織物

日本の織物の起源は、照葉樹林地帯からの技術伝播によるものとみられるが、少なくとも弥生(やよい)前期までには織物の製織が完成されていた。九州北部の弥生遺跡からは絹、苧麻(ちょま)の織物片が出土しており、弥生前期の東限である名古屋・西志賀(にししが)遺跡からは、弥生土器底部に織物圧痕(あっこん)が残存している。機(はた)織りの道具は静岡・登呂(とろ)遺跡、奈良・唐古(からこ)遺跡のほか、各地の弥生遺跡から出土しているが、いずれも原始機の部品である。古墳時代になると中国からの渡来人により、錦綾技法が伝わり、織機に改良が加えられて飛躍的発展をみた。古墳出土の金属製品には、初め平絹だけであったが、古墳中期ごろから錦(にしき)、綾(あや)が付着するようになる。また筬目(おさめ)の入った織物が出土し、織機構造に改良がみられた。飛鳥(あすか)・奈良時代には中国の隋唐(ずいとう)の技法が伝わり、錦も経錦(たてにしき)から緯錦(よこにしき)に転換し大形の豪華な模様を織り出すことが可能となった。中央では織部司(おりべのつかさ)を中心として高級織物が生産され、また地方でも調庸(ちょうよう)として絁(あしぎぬ)、麻がつくられ中央へ貢納された。これらは現在、正倉院宝物にみることができる。また高級織物も、奈良時代には中央から挑文師(あやとりし)が派遣され、生産が拡大された。このような律令(りつりょう)制による統制的生産が衰退し始めると、織部司所属の織手たちは束縛から解放され注文生産を営み始める。そして中国との国交停止によって国内生産は一時停滞したが、やがて宋(そう)から唐錦(からにしき)、唐綾(からあや)が輸入され、それを模倣して国産化された。

また地方生産地の再編成が行われ、12世紀ごろには、阿波(あわ)の絹、美濃(みの)の八丈、常陸(ひたち)の綾、紀伊の縑(かとり)、甲斐(かい)の班布(はんぷ)、丹後(たんご)の和布、石見(いわみ)の紬(つむぎ)などが特産品として知られるようになった。この時期には自己の原料による自主生産へと発展をみた。

中世末から中国の明(みん)の織法が伝えられ、金襴(きんらん)、緞子(どんす)、縮緬(ちりめん)などの技術が、泉州堺(さかい)を通じて西陣へ伝来した。西陣は応仁(おうにん)の乱(1467~1477)以後、西軍の山名宗全(やまなそうぜん)の陣跡に織工たちが居を構えたが、将軍家直属として保護され、独占的地位を確保していった。しかし国内生産の和糸(わし)は高級織物に適さないため、中国からの唐糸(からいと)によらねばならず、そのため舶載された唐織物は国産品と格差があり、「名物裂(めいぶつぎれ)」としてごくわずかな断片までも珍重された。一方、文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役以後、朝鮮からもたらされた木綿は、国内の温暖地に木綿の栽培を刺激し、薩摩(さつま)木綿をはじめとして、関東地方を北限とする西の各地で織り出され、庶民の衣料として急速に普及していき、西日本におけるそれまでの麻織物を衰退させた。また西陣の技術は、各地に伝えられ、絹織物の生産に寄与していった。それに加え、各藩の国産奨励は、黒田藩の博多(はかた)織、伊達(だて)藩の仙台平(せんだいひら)、上杉藩の米沢(よねざわ)織、明石(あかし)藩の木綿織など、藩経済の支柱となるとともに、特産品を生んでいった。

明治維新以後、西欧から洋式技術が導入され新しい発展段階を迎える。日本からはヨーロッパで開催される博覧会への出品や、フランスへ技術者を派遣するなど、伝統技術の育成を図り、また国内では1877年(明治10)に第1回内国勧業博覧会が東京・上野で開催され、各地の織物を向上させ、織機の改良への刺激となった。この時期に空引機(そらひきはた)はジャカード機に転換し、高機(たかはた)にはバッタン(飛杼)装置が加わり、製織能率は向上した。各地でも明治10年代には、地機(じばた)から高機へと転換していった。

ところが毛織物の場合をみると、日本では気候風土の関係からメンヨウの飼育に成功しなかったので、すべて羊毛の輸入にまたねばならず、明治に至るまで発達は望めなかった。陸海軍の制度が置かれ、毛織物の制服が必要になり、また洋服用生地の輸入が急速に増加してくると羊毛工業の創設が考えられ、1879年(明治12)に東京に千住製絨所(せんじゅせいじゅうしょ)が設立され、軍需を中心の毛織物の充足に寄与することができた。

明治以後における洋装の浸透の結果、いままでの小幅織物に対して新しく広幅織物の生産が盛んとなり、両者の生産は互いに使用分野を分割して行われ、二重構造化していった。近代的繊維工業は、国内の紡績の需要が満たされると織物生産のほうへ目が向けられ、紡績と織布を兼営する大企業が生まれるとともに、国内市場ばかりでなく海外へも大量に輸出されるようになった。これには豊田佐吉(とよださきち)、津田米次郎(つだよねじろう)らによる織機の発明改良が大きな役割を果たしている。さらに人絹の製造がおこるにつれ、絹織物との間に繊維間競合を招き、またスフは毛織物、綿織物と対抗し、第二次世界大戦の激化とともに代用繊維化していった。戦後における合成繊維の発展は目覚ましく、日本では本格的生産が1952~1953年(昭和27~28)ごろから開始され、従来の天然繊維の分野に進出するとともに、いままでの織物の欠点を補いつつ発展を続け、さらに工業分野にまで広く進出している。

[角山幸洋]

織物の生産地

織物の生産地域は、工業立地の条件が多くの要素をもっている。原料産地、製品の消費地、気候、用水、動力、交通、労働力、資本力、政策、伝統などの要素は、相互に絡み合って織物生産に影響を与えている。絹織物では、政治・経済の中心であった地域、また城下町で生産されてきた。綿織物は、綿花栽培との関係が強い。熱帯植物であるワタは、日本での栽培北限が関東地方であるため、近畿、東海、中国、四国、九州の各地方に盛んであった。

[角山幸洋]

織物の製造

織物をつくるには準備工程と製織工程に分けられる。まず準備工程では、経糸の毛羽立つのを防ぎ、織り上げた生地に一種の風合いを与えるため、糊(のり)付けが行われる。この糊付けは、糸の性質、撚(よ)りの回数、織物の性質によって異なるが、糊に防腐剤や柔軟剤を加えて、綛(かせ)あるいは機台にのせて糊付けされる。整経は、繰り返した糸を無地、縞(しま)など必要とする順序に配列する。この作業は簡単なものは手作業でも行われるが、各種の必要とする構造からなる整経機を使うこともある。整経が終わると経(たて)巻き、綜絖(そうこう)通し、筬(おさ)通しをする。製織工程では、織物組織に応じて構成された各種の織機を使い製織する。製織の終わった布を織機から取り外すことを織りおろしという。

[角山幸洋]

織物加工

織物の仕上げ加工は、その風合い、外観など、織物の総合的な審美的性質を改良して、用途に適応する性能を与えることである。これは、織物の形、あるいは組織構造の状態を整えるという整理あるいは仕上げをその目的としていて、精練、漂白と同じように染色に付随した加工とみなされてきた。しかし、近年の化学の進歩に伴って、材料としての繊維、あるいは織物に対して、その欠点を改良し、用途に適応する新しい性能を積極的に付け加える処理加工の方向に変わってきた。一般に糊付け加工、幅出し加工、艶(つや)出し加工がなされていたが、第二次大戦後、防縮(ぼうしゅく)加工(サンフォライズ、ウォッシュ・アンド・ウエア、ノー・アイロンなど)、防皺(ぼうすう)加工(樹脂加工、エバグレーズ)、防虫加工、防臭加工(サニタイズ)、防水加工(撥水(はっすい)加工を含む。ゴアテックス)、防火加工など、あらゆる技術革新による仕上げ加工が応用されており、天然繊維の欠点を補い利点を伸ばす処理方法がとられている。

[角山幸洋]

織物の性能

織物はその用途に応じて必要な性能を備えていなければならない。織物の性能は物理的性能と化学的性能とに分かれ、物理的性能は主として被服構成に際して必要であり、また化学的性能は、被服整理とか染色加工に必要な性能である。これらの性能はどのような織物を使用する際にも要求されることである。これらは広範囲な用途にわたるため、織物の主要な用途である衣料の諸性能をあげ、被服にどのような影響があるかを取り上げることにする。

[角山幸洋]

機械的性能

織物が主として外力に対し、どれだけの抵抗する性能をもっているかとして、引っ張りに対する強さ、剛軟性(ごうなんせい)、弾性、破裂強さ、衝撃強さ、滑り摩擦などがある。主として機械的じょうぶさは、織物自体の繊維、紡績、組織に影響されることになる。

[角山幸洋]

耐久的性能

織物の使用において、どれだけ損傷を受けずに、もとの形を維持できるかであり、主として材料の耐摩耗性、耐疲労性、防汚性、耐洗性、耐熱性、防虫性、抗菌性などがある。このことから、生地の使用に際しては、連続使用することなく、ときどき休ませて使用することが必要となる。

[角山幸洋]

衛生的性能

衣料の条件には、気候調整力のよいもの、身体を保護するもの、身体の活動に適応するものなどがあげられ、吸水性、保温性、通気性、熱透過性、防菌・防黴(ぼうかび)性、防炎性、耐化学薬品性などがある。

[角山幸洋]

装飾的性能

織物の装飾効果を発揮するのは、外観的加工だけでなく、ドレープ性、プリーツ性、ピリング性(織物の表面に毛玉ができること)、色彩、光沢などの性能がある。

[角山幸洋]

感覚的性能

一般に風合い、地合いともいい、手ざわりやドレープ性などで感じる性能の一つで、シャリ味、ヌメリなど感覚的な表現がとられている。この性能は、織物生地の剛軟性、伸縮性、圧縮性、滑りやすさなどの性能を総合して感覚的に表すものである。この感覚的なものを数値で表すため、官能検査による方法がとられる。

[角山幸洋]

織物の名称と分類

織物の名称は、初めわずか数種の織物しかなかったときには、単に布(ぬの)、絹布(けんぷ)のように使用繊維を総称したけれども、織物の発達とともに織物組織による品種が増加し、それを区別することや、販売の目的から材料、用途、織物組織、生産地、生産会社、織物組織の創始者などにより新しい名称がつけられてきた。この名称は、現在では新しい織物ができると、販売上の目的から会社独自の商品名をつけることが多い。またもとの商品名でも代替えの繊維からなるときは、そのまま商品名を流用することがあり、織物の内容を異にすることもある。この傾向は古くからみられ、たとえば、紬(つむぎ)といえば、紬糸によって織物が構成されているが、それに似た玉糸(たまいと)や生糸を使用しているものでも、紬の名称を使っている。現在の織物製品の番号は、繊維業界および商品取引に共通する一般的番号(スワッチ番号)と、織物製造会社独自の製品番号(チョップ番号)に分けられる。たとえば金巾(かなきん)3号(2003)は一般的番号の代表的なもので、多品種の製品を販売的、品質的に比較するための基準となっている標準的品種でもある。

[角山幸洋]

織物の形状

織物の形状の特徴は、基本的には、一定の幅と長さをもっていることである。これに織物の加工および用途が反映され、それぞれ特定の寸法がとられている。基本的には、衣料として構成される被服量から規格寸法が決められたのであろう。そのうち、日本の織物は成立事情や、被服形態のうえから、大きく小幅と広幅に区分できる。これが織物生産において、大企業では広幅の輸出織物、中小企業では小幅の内地織物という生産の二重構造を生むことになった。

織物の単位は、一般に「一反」といい、また「一端」と書くこともある。また「匹(ひき)」という単位を用い、2反を一匹(疋)とよんでいる。織物を贈答するとき、あるいは金品の贈答でも織物をもって表示するときには、この「疋」を用いる。織物の織端(おりはし)については、端末(たんまつ)、布端(ぬのはし)ともいい、一般に織り放したままの状態が多いが、ときには製品名、製作者名などを織り込んだり、スタンプを押捺(おうなつ)し表示することがある。長さの寸法では、古くは「尋(ひろ)」を単位として織物の長さとしていたこともあり、現在でもそれに従っている伝統織物もある。この1尋は身体尺であるため、原則的には両手をいっぱいに伸ばした長さをいい、尺度にあてはめるならば5尺(約150センチメートル)とされるが、それぞれの織物産地によりその寸法を異にし、4尺(約120センチメートル)前後を基準としている。この算出によると、一反の長さは7~7.5尋である。「一反」は織物の長さを表す単位で、普通、着尺地として1人分の衣服がつくれる被服量を基準として生まれたもので、もと鯨尺(くじらじゃく)で幅約9寸5分~1尺(約36~38センチメートル)くらい、長さ2丈8尺(約10.8メートル)であったが、いまでは体位の向上や、メートル法の施行により、約11~12メートルを一反にしている。ただ織物の種類、伝統的産地などにより、いくぶん異なることがある。広幅織物、または日本より輸出される織物は、その成立事情により、ヤードとメートルを単位として決められている。その多くは30、40、50ヤール(メートル)を基準としている。

織物の縁の部分を耳、あるいは織耳(おりみみ)といい、地(じ)の部分と組織的に区別している。この耳は、生地の耳部分をじょうぶにすること、織り上げたのちの幅出し、樹脂加工などの仕上げ加工のときに必要となる。そのため一般に地の組織と違ったじょうぶな斜子(ななこ)組織、綾組織となっていて、商標、商品名などをマークに入れることがある。しかし表示としての幅は、織耳を含める場合と除いた場合の寸法によることがある。この幅は、シャツ、ドレスなどのように、各種の型に裁断するとき、むだを生じないように決められており、基本的には広幅によっている。

幅の大小によって、細幅織物(テープ、リボンなど)、小幅織物、広幅織物、ダブル幅織物など、その用途に応じての区別がなされている。和服地には、もと小(並)幅であったが、のちには広幅が生まれた。洋服地にはシングル幅とダブル幅があり、シングル幅はだいたい76~91センチメートル(30~36インチ)が基準となり、ダブル幅はその倍数の幅となっている。

[角山幸洋]

織物の用途

使用される織物の分野は広範囲にわたっているが、主要な部分を占めるのはやはり衣料である。「衣料用」としては、紳士服、婦人・子供服、オーバー、作業服、学生服、カッターシャツ、ブラウス、ドレス、レインコート、ジャンパー、ダスターコート、着物、羽織、婦人肌着、和装小物、足袋、スカーフ、マフラー、ネクタイ、風呂敷(ふろしき)、ベール、ガウン、スキー・スポーツ服、水着、裏地、芯(しん)地、パジャマ、寝具、毛布など広範囲に用いられている。「産業用」としては、絶縁的材料、テント、各種運搬用袋、安全ベルトなどで、今後は、とくに工業的分野における繊維の利用に期待がもたれ、そのうち現段階では、炭素繊維の期待が大きいといえよう。

[角山幸洋]

織物の品質表示

織物の用語、そして品位を判定する試験法としてJIS(ジス)(日本産業規格)が制定されている。その内容は、織物・製織・染色加工・試験・検査の繊維用語、繊維・糸・織物の物理的・化学的試験方法などである。また市販品には、家庭用品品質表示法に基づく「繊維製品品質表示規程」により原料の繊維、およびその使用割合を表示することが決められ、また使用法についても、それぞれの繊維製品に表示されている。

[角山幸洋]

『角山幸洋著『日本染織発達史』(1965・三一書房)』

百科事典マイペディア 「織物」の意味・わかりやすい解説

織物【おりもの】

→関連項目織機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「織物」の意味・わかりやすい解説

織物

おりもの

textile goods

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の織物の言及

【イスラム美術】より

…後者は,オスマン・トルコの代表的なタイプであるが,16世紀後半には,深紅色,緋色を呈色とする,いわゆる〈アルメニアの赤土〉の使用によって,いっそう華やかさを加えた。【杉村 棟】

[染織]

質・量を誇るイスラム工芸のなかでも染織は主要な分野をなし,特に絹織物とじゅうたんがめざましい発展を遂げた。中国から伝わった絹織物は,ササン朝以降オリエント世界で開花し,イスラム世界の拡大とともにヨーロッパに伝播し,ロマネスク文様の源泉の一つとなるなど,美術の東西交流史上重要な役割を果たした。…

※「織物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...