精選版 日本国語大辞典 「土性」の意味・読み・例文・類語

ど‐せい【土性】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「土性」の意味・わかりやすい解説

土性

どせい

soil texture

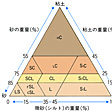

土壌粒子の粒径別組成を表すものが土性である。もっとも普遍的に採用されている国際土壌学会法によれば、まず土粒を粒径2ミリメートル以下10分の1ずつの刻みで粒径区分をし、2~0.02ミリメートルの砂、0.02~0.002ミリメートルのシルト、それ以下の粘土の各区分ごとの重量比を三角座標に記す。あらかじめ規定された三角座標の領域に従って、記号により土性名をつける。ただし略記号の日本語訳名は、分類法を異にする日本農学会法(かつて使用されていた)の土性名に同じ表示のものがあるので注意を要する。なお三角座標で土性区分をする手法には、アメリカ法、ソ連法などもあり、それぞれ粒径の階級区分の方法により異なっている。

土性は土壌の物理性の基本をなすもので、母材物質がどの程度風化し土壌化しているかの目安になるとともに、農作物の種別により適性土性が求められるなど、実用的にも重要な性質である。現地調査の際はやや湿らせた状態で親指と人差し指の間の感触による判別が行われる。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

百科事典マイペディア 「土性」の意味・わかりやすい解説

土性【どせい】

→関連項目土壌

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土性」の意味・わかりやすい解説

土性

どせい

soil texture

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「土性」の解説

どせい

土性

soil texture

⇒ 土壌粒径組成

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

普及版 字通 「土性」の読み・字形・画数・意味

【土性】どせい

字通「土」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の土性の言及

【土壌】より

…第2段階は層位の形成である。

[層位]

土壌は地表面にほぼ平行に分化した層をもち,各層は土色,土性,構造,各種化学的性質のうちの少なくとも一つ以上の性質が異なっている。これを層位とよぶ。…

※「土性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...