翻訳|soil

精選版 日本国語大辞典 「土壌」の意味・読み・例文・類語

ど‐じょう‥ジャウ【土壌】

- 〘 名詞 〙

- ① 土(つち)。地球表面の生物遺体またはその分解物(腐植質)と母岩の風化物からなる部分。一般に、風化と分解の進行程度に注目すると、最上部の遺体が不完全な分解程度である堆積層(A0層)、その下に位置し分解が完全な表層土(A層)、さらにその下に位置する下層土(B層)および基層(C層)を区別することができる。

- [初出の実例]「泰山は土壌を譲らず かるがゆゑによくその高きことを成す〈李斯〉」(出典:和漢朗詠集(1018頃)下)

- 「土壌稍瘠て、穀よりは葡萄酒及油多く出す」(出典:輿地誌略(1826)二)

- [その他の文献]〔史記‐李斯伝〕

- ② 比喩的に、物事が発生したり、育ったりする基盤。

- [初出の実例]「そのような土壌のなかで、初期の伊藤は一種の自縄自縛に疵(きず)つき」(出典:文学読本・理論篇(1951)II ・現代日本小説〈平野謙〉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「土壌」の意味・わかりやすい解説

土壌

どじょう

soil

土壌とは

土壌とは、岩石の破片からなる無機成分と動植物の遺体が分解して生じた有機成分とが混合した、地殻最表層の生成物をいう。陸地の表面を覆う土壌は、植物の生育に適した物理的構造(柔らかさとすきま)および化学的成分(栄養分)をもつことが望ましいとされている。本項においては、地球科学の土壌学と農林土壌学の観点からの記述にとどめ、人間生活および民俗とのかかわりについては「土」の項を参照されたい。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

土壌研究の視点

土壌は、陸地に生息するすべての生物に生きるための場所と栄養を与える自然物である。人間も土壌なしには生存することのできない生物の一つである。人類にとって、土壌という自然物はたいへん重要な資源とみることができる。土壌資源は、地下に埋蔵されている鉄などの金属資源や石油などのエネルギー資源とは生成過程を異にする、いわば地表資源というべきものである。多くの地下資源が地層内に挟在した過去の地質生成物で数百万年、数千万年あるいはそれ以上の長い地質時代を経ているのに対し、土壌資源は地表からせいぜい1~2メートルの深さまでの新しい変質作用の産物である。さらに掘り進めばいわゆる基盤岩石とよぶ地質物質に達するが、かつて地表付近まであったこの基盤岩石が変質して土壌になったのだと考えられる。地表付近で土壌が生成するには、数百年から数千年の時間がかかると思われている。そのことは、(1)地表がいつできたか、(2)元の岩石からどの程度変わっているか、(3)元の岩石を変質させた外界の作用はどのようなものであったか、などを考える研究を通じて、世界各地で多種多様な土壌の研究を行った土壌学者が認めていることである。土壌生成に要する数百年ないし数千年というタイムスケールは、地質学の時代に比べて桁(けた)違いに小さい。しかしその期間に地表の物質の変化が休みなく進められてきたのであり、現在の地表面が存続する限りなお変化し続けるのである。土壌はつねに変わりつつある生きた自然物ということができる。

(1)地表がいつできたか 地表がいつごろどのようにしてできたかを解明するのは、地形学の原理に基づく地形形成過程の追究、すなわち地形発達史の研究分野である。地形の形成過程とその時代を同じくする一連の地表面、すなわち同一地形面に、同種の土壌の生成が期待される。

(2)元の岩石からどの程度変わっているか 生成した土壌が元の岩石とどのように変わっているかを判定するには、土壌生成の原理に基づく土壌断面形態の認定が必要である。土壌断面タイプによって分類される土壌は、高次から低次までの分類規準に従って多くの種類にわたり、その性質が詳しく記載される。

(3)元の岩石を変質させた外界の作用 土壌の生成に関与した外界の作用としてもっとも重要なものは気候と植生であり、具体的には、地表付近の水分の動きや新たに加わる有機物の量と質を決める諸因子である。

農耕地や樹林地の土壌は、人類に必要な衣食住の原材料としての作物や樹木を育てる役割を果たしている。かつては住居も交通路も土の露出した地面をそのまま利用していた。現代の都会人はアスファルトやコンクリートに覆われた暮らしをしているので、土壌を空気と同様にほとんど忘れてしまっている。しかし家の庭や公園の芝生の下には生きた土があり、裸出した地面もすこしは残されている。街路樹も根を張る土壌がなければ育たない。都市的環境の拡大につれて、土壌に関心をもつ人が減りつつあるが、人間が自然に接するいちばんの近道は土を踏み泥いじりをすることではなかろうか。鉢植えの草花や盆栽作りには土が使われる。しかしその土は「生きた土壌」ではなくなっている。土壌を研究する立場からいえば、自然の土地のどの場所のものであるかが出発点である。

土壌の研究は古くから農芸化学や作物学の分野で行われてきた。その研究の目的は、農作物の立地条件を調べ、品種の改良や施肥技術の向上を図ることにあった。農学のなかでも技術面を強調した応用科学的分野といえよう。特殊な目的のためにはポット栽培試験なども行われる。一方、土壌とはいかなる生成過程をもつ物質か、その性質はいかにして発現したかなどを究明するいわば地球科学的視野にたつ研究がある。このような研究は、19世紀末の帝政ロシア時代における土壌学の先覚者ドクチャーエフによって体系づけられ、ペドロジーpedology(成因論的土壌学)とよばれて、今日の土壌研究における基礎科学の役割を果たしている。これに対して古くから行われていた農業面からの土壌研究は、エダフォロジーedaphology(作物立地土壌学)とよばれて区別される。ここでいうペドロジーとエダフォロジーに付した( )内の表記は適切な訳語とはいえず、その意味の土壌学という注記にすぎない。学術用語としては仮名書きのままで使われている。

なお、これらとは別の目的をもつ土壌研究がある。たとえば建築物や道路などの土地基盤の強度について視点を向けた土質力学である。ここではペドロジーやエダフォロジーの扱う土壌よりも深い風化層あるいは軟弱地盤の特性が問題となる。本稿では最初に述べたペドロジーの視点から、土壌の生成・性質・分類に関する見方、考え方を中心に記述していく。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

陸地の形成から地表の風化・土壌化

天体としての地球を岩石圏(リソスフェア)、気圏、水圏と分けるとき、岩石圏と気圏が接するところ、それが地表面である。地質時代のある時期に地形形成作用によって生じた陸地の一部は、大気圏からの作用(降水、気温変化など)を受けて変化し始める。地形形成作用によるおもな地形には、海底の隆起した海岸平野、火山活動による溶岩と火山灰の層、氾濫(はんらん)する河川の流域に広がる砂礫堆積(されきたいせき)物の土地がある。新たに生じたこれらの地表に降る雨水はまず浸透し、気温・地温の変動に伴って岩石圏表層部(基盤岩石、砂礫層、火山灰層など)に含まれている可溶性化学成分を溶解し、その一部を地下に流し去る。氷点を上下する地温の変化があれば、岩石は水分の凍結融解によって機械的に破壊され、細粒化していく。大気圏からのこのような働きを風化作用という。

化学的分解作用は、岩石を構成している鉱物に対して選択的に行われる。長石類や橄欖(かんらん)石、輝石などは比較的早く分解され、化学成分でみればナトリウム、カリウム、カルシウムなどの易溶性塩基の溶解が先行する。これは化学的風化の一例にすぎない。一方、岩石組織のもろい部分が分離したり、熱変化に対する膨張係数の違いでおこる崩壊は、先の水分凍結融解作用とともに物理的風化の現象である。風化作用の結果、地表下数十センチメートルないし数メートルの厚さの風化帯(レゴリスともいう)が生ずるが、高温多雨の熱帯地方でもっとも厚く、寒帯のツンドラ地方ではわずか十数センチメートルにすぎない。

地表付近にみられるもう一つの変化は、生物の発生とそれに伴う生物学的風化である。岩石面や破壊岩片の表面にはまず微生物が着生し、その分泌物により岩石の無機成分が分解され、やがて蘚苔(せんたい)類・地衣類の生育から高等植物の発達に進む。さらに地中動物の活動(ミミズ、ムカデ、アリ、モグラなど)も加わり、それらの生物の相互作用のもとに腐植の生成・集積が行われていく。

無機成分の溶解・流失・再沈積、腐植成分の集積、微小粒子の流下・沈殿などの現象は、地表付近の風化帯の上部に特有の土壌層を形成させる。この形成過程は初期の風化現象からさらに一歩進んだ段階にあって、物質の垂直方向の移動に由来する層の分化がおこっている。この場合の層とは、地質堆積物にみられる地層とは本質的に異なる土壌特有の層であるから、これを土壌層位とよび、土壌層位の分化が始まった段階以後を土壌化とよぶのである。層位の分化は前述のように数百年から数千年を要すると考えられるが、例外的には地下水位の変動などによる短年月の層位変化もある。いずれにせよ土壌の生成は、風化に続く層位分化の始まりによって開始されるといってよい。

土壌層位を略して土壌層ということもある。表層位と下層位の2層に分化しただけの若い土壌では、表層・下層といっても誤解されない限りは通用する。またここで表土・下層土という言い方もある。発達した土壌では、溶脱層位(A層)、集積層位(B層)、土壌母材(C層)の三つの層位に分かれることが多く、この各層位をさらに細分することもある。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

無機成分と新生成物

土壌の無機成分を一次鉱物粒子と二次鉱物(風化・土壌化の過程で生じた新生成物)とに分けることができる。一次鉱物は、その場にあった元の岩石(土壌の母材とみる)中の鉱物粒子のうち、風化に対する抵抗力が大きく残留しやすかったもので、石英、磁鉄鉱、ジルコンや、風化の初期には角閃(かくせん)石、輝石、火山ガラスなども含まれている。これらは物理的風化に若干の化学的風化が加わった程度の残留物で、結晶形がよく保たれているものから丸みを帯びた不定形のものまで、低倍率の実体顕微鏡下で識別できる。これに対し二次鉱物とは、可溶性化学成分の流失したあとに新生成物として生じた粘土粒子であって、多くは板状や針状の結晶体からなるコロイドである。電子顕微鏡によって姿をとらえられるほか、熱分析やX線回折の手法で種類を鑑定する。カオリナイト鉱物群、モンモリロナイト、アロフェンなどのアルミノケイ酸塩が知られている。このうちアロフェンは火山灰の風化物に特徴的に含まれる。

新生成物が土壌中につくられてゆく過程は、水和、加水分解、酸化、還元、キレート化(金属イオンと有機物との化合)などの化学変化から導かれる。可溶性成分がナトリウム塩・カリウム塩・カルシウム塩から流亡する現象を塩基の溶脱といい、その一部が土層内の別の位置(普通は下降水の動きに伴って下層の深部)に沈積する現象が集積である。塩基の溶脱によって土壌の表層は酸性に傾き、降水量の多い温帯から熱帯にかけての陸成土壌(地下水の浅い水成土壌以外の土壌)ではこの傾向が強い。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

土壌型の分類

各種の土壌化作用から導かれる土壌型の分類をみると次のようになる。

温帯湿潤地方の気候の下では、アルミノケイ酸塩の二次鉱物が安定している。この状態はシアリット化作用siallitizationとよぶ土壌化の一段階を示している。この段階で成熟した土壌の代表は褐色森林土である。亜熱帯から熱帯に近づくとケイ酸の溶脱が顕著になり、アリット化の段階に進むことになる。すなわち、鉄・アルミニウムの成分が酸化物・水酸化物の形で集積をおこす。この段階まで進んだ土壌は赤黄色土(せきおうしょくど)とよばれる。熱帯サバナ(サバンナ)地方に分布するラテライト(アルミニウム・鉄の塊状集積物)は、アリット化作用の極点における生成物とみなされ、この段階に近づいた土壌をラトソルとよぶ。

寒冷多湿の気候に向かうと、土壌化の進路は一転し、化学的風化に植物遺体の分解物が関与するポドゾル化作用に支配される。この作用は活性の強い酸性腐植を分泌する針葉樹林帯(タイガ)でとくに盛んとなり、鉄・アルミニウムまで含めた塩基類の溶脱層位に、残留物としてのケイ酸(石英粒)が特徴的な漂白層をつくる。この層位のpH値は4前後という強度の酸性を示している。北半球の高緯度に広く分布しているタイガ地方のポドゾル、および亜寒帯の灰色・褐色ポドゾル性土がある。

以上、湿潤気候地域の寒暖の違いによる土壌化の推移をみた。一方、乾燥気候の下では、土壌化の方向は比較的単純である。土壌中を下降する水分量が少なく、毛管上昇による水分の損失がおこる乾燥地では、塩基の流亡が抑えられることになるが、比較的降水量の多いプレーリーの草原でも土壌の下層にカルシウム・マグネシウムの塩類が集積している。ステップ地帯では土壌の全層にカルシウム塩の集積がおこりうる。中部ヨーロッパから中央アジアにかけての小麦地帯に広がるチェルノゼムが、この気候条件に対応して分布する。さらに乾燥度が進むにしたがい、集積は地表部に限定されるようになる。乾燥地域の土壌化作用は石灰集積化と腐植集積化の同時進行といってよい。砂漠地方では風化作用も物理的風化にとどまり、土壌の生成は極度に抑制される。その状態は海浜の砂地や高山の露岩地と同様で、植被のない土地には土壌が生じないのである。草原のチェルノゼムから砂漠に至る間に、腐植量の減少に応じて、栗色(くりいろ)土、灰色土、砂漠土と段階的に分けられた土壌の分布が知られている。

乾燥地域には若干の地下水が集まる局所的凹地に塩分(ナトリウム塩類)集積化の現象がみられる。ナトリウム塩はわずかの降水によって簡単に溶解するのであるが、これを多量に含んだ水分が土壌内に停滞し、凹地では濃縮されるので、ナトリウム塩が地表に集積してしまう。中央アジアの砂漠に点在するソロンチャクがそれで、乾燥気候の降水特性により、ときには土壌内の下降水が卓越するような環境変化を受けると、脱塩化(ナトリウム塩の溶脱)がおこり、その溶解過程でアルカリ化(水酸化ナトリウムの生成)がおこると考えられる。こうして生じた土壌はソロネッツであり、そのpH値は9前後になることがある。

いま一つの土壌生成環境として、地下水位が地表直下にあるためにおこるグライ化がある。普通数メートル以上の深さにある地下水面は地表付近の土壌層にその直接の影響を及ぼすことはない。すなわち降雨時か融雪期を除いて、土壌は過湿にならないのであるが、地表下1メートル付近に地下水頭が存在するか、毛管水の上昇がそのあたりまでみられる場合、土壌の全層または下層において空気の侵入が抑止され、そこに還元状態が出現する。その部分の土壌がグライ層位をなしているのでグライ化とよぶ。グライ化とは、二価鉄の酸化物に特徴づけられる青灰色の層位の出現をさす。もし地下水位が低下すると、鉄の酸化がおこり、三価鉄の酸化物による褐色の斑紋(はんもん)が現れる。低地の河岸沖積地や高冷地の凹地などにグライ化作用を受けている土壌がある。台地や丘陵地にも局地的排水不良がおこりうるので、グライ化という土壌化作用は局地的ながら広く点在すると考えられる。恒常的にグライ化をおこしている土壌としては極地や高山地のツンドラにみられるものがある。地表付近の凍結が融(と)ける季節に、永久凍土層に支えられた表土の融解水がグライ層を生じさせる場合である。グライ化作用の特徴、つまり土壌層内に水分を飽和に近く含んだ青灰色の層位や、それに接する酸化鉄の斑紋をもつ層位が認められる土壌を、総称的にグライ性土と称する。

水稲栽培地の土壌はグライ性土の一種である。しかしそのグライ化作用の発現・抑止などが人為的に管理された土地でおこっているので、自然の土壌化作用そのままではない。低地の排水不良地で放置すれば湛水(たんすい)田の状態になる場合は、暗渠(あんきょ)排水などの施工で水分飽和層を下げることが行われるし、台地上の開田や二毛作田をつくる場合は、人為的冠水、落水の影響でグライ層位の位置や発達度は違ってくる。低い台地の水田土壌などにみられる2段グライ型のものは、表層の人為冠水によるグライ層と、下層の自然地下水に由来するグライ層とが分かれて観察される土壌である。

降下火山灰の厚い累層に覆われる土地において、日本をはじめ火山活動の多い地域に分布するアンドソルは、腐植集積作用を著しく受けた土壌である。また、温帯から亜寒帯の石灰岩地に分布するレンジナも腐植化を示す土壌である。これらの土壌については、存在地の気候の下で十分な生成作用を受けたいわゆる成熟土としての特性を具現していないものとの認識がある。しかし腐植成分の集積の面から、安定した一つの段階にある土壌とみることができる。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

有機成分と腐植生成

土壌中の有機成分は、生物体(主として高等植物の遺体)の腐朽物が地表に蓄積しつつ無機成分と混在し、いろいろの段階に分解したものである。森林では落葉と枯れた下草の発酵分解により、粗粒の褐色腐朽物(モーダー型腐植)、次に微粒の黒褐色物が無機質土粒との混合(ムル型腐植)、やがて生物組織が完全に失われ、つねに無機粒子と混在して全体を黒く染めるコロイド質微粒子(腐植)となる。腐植は腐植酸、フルボ酸、ヒューミンhuminの三つの主成分に分類でき、このうち腐植酸は実験的にアルカリ液に溶け酸で沈殿することで分離され、その吸光性の強弱によって数種の型に分けられ、腐植化の段階を決める指標に使われる。フルボ酸はポドゾル化作用の担い手と考えられている。腐植の全量は土壌の種類により、また上下層位によって大きく差がある。泥炭土のような有機質土壌では表層で50%(重量比)以上、無機質土壌(泥炭土・黒泥土以外のすべての土壌)の表層で10%前後。しかし火山灰層に生成した土壌の場合、20%前後の高い腐植含有率をもつものがある。日本で黒(くろ)ぼく土とよばれる土壌のほとんどすべては火山灰を母材としており、15%を超す腐植物質を含んで黒色ないし暗褐色を呈する。世界的名称として、日本語の暗土に由来したアンドソルが定着するようになった。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

土粒の構成および土性と構造

土層内の一定空間をとってみると、大小の固形粒子とその間隙(かんげき)を満たす水分および空気からなっている。これらを土壌の固相・液相・気相と称し、この3相の分布状態が土層の上下で、また各地の土壌によりさまざまな特徴を表している。固相をなす無機・有機の粒子は風化段階に応じて細粒化していく傾向があるが、一般に微粒子の組成割合が増大するほど間隙の容積が増え、間隙の土層内に占める容積比(孔隙率)は土壌によって50~80%の開きがある。土壌粒子を近似的に球形の固形物とみなし、直径2ミリメートル以上をレキ(礫)として以下10分の1ごとに粒径区分していく。2~0.2ミリメートルを粗砂、0.2~0.02ミリメートルを細砂、0.02~0.002ミリメートルを微砂、0.002ミリメートル以下を粘土と名づけ、土粒の機械的組成のくぎりとしたのが、国際的に定められた粒径区分法である。砂、微砂などの日本名はかつて日本農学会法で定められた名称と部分的に一致するが、くぎりの値が違うので、日本訳を使うときは国際法によると断る必要がある。さて、この粒径区分に従って粒度分布を測るには、細砂までは篩別(ふるいわけ)法でよいが、微砂・粘土は水中沈底法で8時間を費やして粒子を分離しなければならない。さらにその際、コロイド粒子の吸着性に由来する土粒の集合体を、酸またはアルカリ液によって解膠(かいこう)分散する(元のコロイドの状態に戻す)処置が必要となる。

分析された土粒の機械的組成(各粒径区ごとの重量比)をもとに、砂・微砂・粘土のパーセント値を三角座標(グラフ)にプロットし、あらかじめ設定された、国際法の規定に基づく区分に従って砂質から粘土質まで多様な大小粒子の構成割合を土性とよんで、重要な物理性の一つとして表示する。土壌による土性の違いは、現地観察の際、指先の感覚でも見当はつくが、やや熟練を要する。

土壌の土層空間における固相・孔隙の実態は、実は土粒の機械組成と土性だけではつかみきれない。それは、土粒が無機・有機のコロイド質微粒子を含み、その吸着性による集合体をつくっているからである。集合体は、形状・大きさによって数種類の型に分けられ、土壌構造とよばれる。耕地の表層によくみられる径0.5~1ミリメートル前後の球状団粒構造のほか、屑粒(くずりゅう)状構造、団塊状構造、板状構造、柱状構造などがあり、二次鉱物(粘土鉱物)の種類と割合、腐植コロイドの有無などによって構造の発達度が異なる。土粒が膠着して集合体をつくると、構造体内の微細な孔隙が保水性を高めると同時に、集合体どうしの間に粗大な孔隙が生じて過剰な水分を下層に排出する効果がある。一方、細粒質土性からなる土層が集合体をつくらず、いわゆる壁状の構造(無構造ともいう)である場合、水の浸透を妨げたり過湿状態をもたらしたりする。また土壌化の進んでいない砂地などの土粒は、砂粒に富んで粗い土性からなり、集合体をつくらない単粒構造をなすため、保水性の悪い土壌となる。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

土壌水の状態

土層中に存在する水は、孔隙内でさまざまな物理的状態をなし、種々の動きをみせる。集合体間の大きな孔隙を下降する重力水(自由水ともいう)、比較的小さな孔隙や集合体内の微細なすきまを満たしている毛管水、コロイド粒子の表面に吸着されている吸着水(吸湿水)に大別される。毛管水は土層内をゆっくりとあらゆる方向に動きうる水で、植物の根に吸収される機会が多い。土層の保水力、容水量は主として孔隙の量と質に左右されるが、洗浄型の下降水が多いか停滞型の水分が多いかは、深部の地質構造にもよる。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

土壌断面と層位分化

土層内の各部の性質(物理性・化学性)は、地表から下部に向かって変化している。土性や構造の変わるようすは指先や移植ごての触感でわかり、腐植分や水分の状態は色や明るさ暗さでその移行関係をみることができる。土層を垂直に切り割った切り口を土壌断面といい、そこにみられる色、粒状、湿り気、構造と組織などの特徴を断面形態としてとらえることが、土壌の成り立ちを究明するうえでのもっとも基本的な手段である。

土壌断面を詳細に観察すると、上層から下層へ比較的性質が急変する部分をとらえることができる。黒みが減って褐色に移るところは腐植層の下限とし、粘性の高い褐色の細粒層が淡色の粗粒層に変わるところは土壌化の影響が薄れる部分である。色、土性、構造などによって分けられた各部分を土壌層位とよび、その分化する原因を生成作用の仕組みから推定しながら、上から溶脱層(位)、集積層(位)とみなし、それぞれA層(位)、B層(位)というのが一般的な層位の識別である。A層にあたる部分は同時に腐植集積の特徴をもつことが普通で、ここを腐植層(位)とよんでもよい。層位の分化状態はもっと細かくくぎりを入れることができる場合もある。またポドゾル化作用を断面形態に明瞭(めいりょう)に読み取れる場合、すなわち激しい塩基溶脱により石英砂の残った漂白層はE層(位)とする。溶脱・集積の作用がまだ及ばない下部層は、C層(位)とよばれるが、この部分は土壌化の始まっていないレゴリス上部にあたり、土壌生成を受けるべき原材料という意味で土壌母材と考えることができる。

土壌生成が十分に進んだ断面形態を示す場合、ABC型の成熟土となる。それに対して集積層位の発達が不明瞭なA(B)C型、生成の初期にあるAC型などが区別される。地下水成グライ層はG層(位)、母材(C層)の直下に母材とは不連続でその場の土壌生成に直接関与しない地質的異層(たとえば火山灰層に覆われる礫層、あるいは段丘堆積層の下の基盤岩石)がある場合、それをD層と名づけることがある。

土壌断面は土壌の発達度を表している。その一方表層の欠如したBC型断面のように、傾斜面や台地縁などにみられる表層流亡型、土壌侵食の特徴を示すものもある。また崩積物や新期火山灰によって覆われた土地では、埋没土層としてかつての成熟土の断面が現地表面の未熟土層の下に覆われる。この場合はⅠ(A)、ⅠC、ⅡA、ⅡB、ⅡCのような多元土壌型の断面がみられる。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

農業生産と土壌

水田土壌の特性とその改良

水田土壌の特性

水田では、稲作期間中に10アール当り平均100万リットルほどの灌漑(かんがい)水が供給される。このため畑とは違った土壌の特徴がいろいろとみられる。水田土壌の断面を観察すると、水の影響によってできた有機物の集積した泥炭層や、鉄の還元により生ずる二価鉄でできた青灰色ないし緑灰色のグライ層などの特徴的な層がよくみられる。また、土壌の基色と明らかに異なる赤褐色、黄褐色の鉄を主とする酸化沈殿物の斑紋(班鉄)や、黒褐色で基質よりも硬化したマンガンを主とする結核(団塊)などもしばしばみられる。

このような水田土壌断面の特徴は、水により土壌表面が大気と遮断される結果、酸素の供給量が乏しく、しかも有機物を分解する土壌微生物の酸素消費によって、土壌が酸素不足の還元状態となるためである。

水田土壌には、水を張った湛水(たんすい)期間中で表土は酸素不足の還元状態となるが下層は酸化状態となっている乾田と、地下水位が高く全層が還元状態となっている湿田とがある。水が張られた状態の水田土壌の下部が多く青灰色を呈しているのは、鉄が還元を受けて二価鉄ができるためである。鉄と同様にマンガンも還元を受け二価マンガンとなる。これら還元状態にある鉄、マンガンは酸化状態の場合よりも水に溶けやすくなるために、水の浸透に伴って下層へと移行する。したがって、一般に水田の作土では鉄とマンガンが減少し、下層では集積がみられる。これからも明らかなように、土壌の性質はその土壌断面によく反映される。水田土壌の分類では、この断面形態に重点を置いた土壌調査が1953年(昭和28)より実施され、日本の水田土壌は泥炭土壌、泥炭質土壌、黒泥土壌、グライ土壌、強グライ土壌、灰色土壌、灰褐色土壌、黒色土壌、黄褐色土壌、礫層(れきそう)土壌、礫質土壌の11の土壌類型に大別された。現在では日本の土壌分類は水田ばかりではなく、農耕地全体に共通な基本的分類区分としての土壌統が用いられている。土壌統とは、ほぼ同じ材料から同じような過程により生成されたほぼ等しい断面形態をもつ一群の土壌の集まりのことをいう。このようにして設定された土壌統には全国各地の地名が付けられている。その総数は320である。このような科学的な分類とは別に、一般に使われている農業生産上とくに土壌の生産力阻害要因をもつ、問題となるおもな水田土壌は次のようである。

[小山雄生]

老朽化水田

作土から浸透水により鉄の溶脱が進み、作土が著しい鉄不足をおこしている状態の水田をいう。花崗(かこう)岩などの酸性岩や砂岩などを母材とした水田は粘土分が少なく透水性がよいので、鉄、マンガンなど多くの土壌成分が下層に流失するので老朽化水田になりやすい。この老朽化水田では水を張ると土壌がしだいに酸素不足の状態となり、肥料などにより施された硫酸塩が還元を受け硫化水素ができる。普通の水田では鉄が豊富にあるので、硫化水素は鉄と反応して不活性な硫化鉄となって沈殿するので問題はおこらないが、老朽化水田では鉄が不足しているので、一部の硫化水素がそのままの状態で土壌中に残る。硫化水素は生物毒性が強いので水稲の根が被害を受け、ひどい場合では根が腐ってしまう。地温が上昇すると硫化水素の発生も急激に多くなるので、水稲は夏を過ぎるころからにわかに生育が不良となり著しい減収を招く。この現象を「秋落ち」とよんでいる。

このような老朽化水田を改良するには、山の赤土や、池・沼の沈泥の客土がよい。これは、不足している鉄、ケイ酸、マンガンが補給されるためである。また深耕、天地返しすることによって、下層に移動した鉄やマンガンが表層に返されて土壌が改良される。また、褐鉄鉱ボーキサイトかす、肥鉄土などの含鉄資材の施用、ケイ酸、マンガンを含むケイ酸石灰の施用も効果がある。さらに硫化水素の発生を防止するため、塩安などの無硫酸根肥料の施用や水田土壌が酸素不足とならないように、夏期一時的に灌漑水を落として土壌を乾燥させる「中干し」も有効な手段である。

[小山雄生]

湿田とその乾田化

排水工事など長い間の努力の結果、あまりみられなくなったが、日本の水田には水はけが悪く冬期も水の抜けない谷津田(やつだ)などの湿田があり、地下水位が高く一年中乾燥することがない。未熟な有機物が多量に集積し、軟弱で酸素不足の還元状態を呈している。地温は一般に低く作柄が安定しない。このような湿田を改良して水稲作の安定多収と機械化、裏作物を栽培して土地の利用度を高めるなどの具体化を図るには、排水することによって過剰の水を除いて、水田を乾田化しなくてはならない。このため、素焼土管、陶管、塩化ビニル管や、丸太、粗朶(そだ)、石礫などを用い地下に通水路を設けて排水する暗渠(あんきょ)排水や、ポンプを用いて余分な水を排水路から排水する明渠(めいきょ)排水が行われている。

[小山雄生]

干拓地土壌

干拓地土壌では干拓の当初に塩害、酸性害、還元害、アルカリ害などの生育障害が水稲でしばしば発生する。これは、海水の影響による塩分(主として塩化ナトリウム)と海面下に多量に集積した硫化物が、干拓後大気の影響で酸化される結果、硫酸ができて土壌が強酸性化するからである。したがって干拓地土壌の改良には、灌排水施設を設けてこれらの塩分や硫酸を排水除去する、炭酸石灰などで土壌酸性を中和する、生藁(わら)を施用する、などの方法が有効である。

[小山雄生]

畑土壌の特性とその改良

畑土壌の特性

日本では平坦(へいたん)で水利の便のよい所はそのほとんどが水田に利用されているので、畑地は水管理に不便な台地や山麓(さんろく)、丘陵地帯に集中している。したがって傾斜地が多く、5度以上の傾斜地は畑地総面積のほぼ半分を占めている。このため、豪雨や季節風などの影響を受けて、土壌中の養分やときに土壌粒子までが流失するなど土壌侵食の被害を受けやすい。またカリウム、カルシウム、マグネシウムなどが失われる結果、土壌が酸性に傾いたり、養分欠乏に陥ったりして地力が低下しがちである。

このように日本の畑土壌は、その置かれている自然環境のためにかならずしも恵まれた状態ではなく、酸性土、重粘土、不良火山性土、砂質土、礫質土、苦土、マンガン欠乏土、ホウ素欠乏土などの土壌生産阻害要因をもつ、いわゆる不良土壌は1959~1978年(昭和34~53)に行われた地力保全基本調査によると、普通畑土壌の約7割にも達している。

一方、日本は世界有数の火山国であるため、火山灰の影響を受けた畑地がきわめて多い。これは諸外国と比較した場合にみられる際だった特色の一つである。

このような特性のほか、日本の畑土壌は西欧のような輪作の習慣に乏しく、単一の野菜を大規模に連作して連作障害をおこしている。また土地に立脚した畜産が盛んでないことから連作障害が現れやすく、また地力も概して低い。その生産力水準は水田に比べても、また西欧の畑作と比べても明らかに劣っている。したがってその改良が必要である。

[小山雄生]

畑土壌とその改良

(1)酸性土壌 気候が温暖で雨量の多い日本では有機物(腐植)の分解が進み、土壌中の有機物含量が低下している。また、塩基の流亡、ことにカルシウムの流亡が激しく、畑土壌はおおむね酸性となっている。土壌が酸性に傾くと土壌中のアルミニウムが活性化して、リン酸などの陰イオンは固定され作物に利用できなくなる。またアンモニウム、カルシウムなどの陽イオンは雨水で流亡しやすくなる。またある種の土壌では、置換性マンガンが増加して作物がマンガン過剰障害を引き起こすこともある。このため酸性土壌では一般に作物の生育は不良となる。その改良にあたっては炭酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、消石灰などのカルシウム資材の施用によって、土壌の酸性反応を矯正することが先決である。しかし今日では酸性の矯正がかなり進み、逆にアルカリ性を呈する土壌もみられるので適正なカルシウム資材による矯正が必要である。一方、不足しがちな土壌有機物含量を改善するため、堆肥、厩肥(きゅうひ)、緑肥など有機物の施用も効果がある。これは土壌の酸性を直接矯正する効果よりも、土壌の緩衝能力が増したり、微生物相が改善されたりする総合的な改良効果による。

(2)火山灰土壌 日本の畑地の約50%が火山灰土壌であり、また未耕地の大部分が火山灰土壌であるので、畑作農業や草地農業の本格的発展は、この火山灰土壌をいかに改良するかにかかっている。

火山灰土壌は第二次世界大戦前までは低位生産地の代名詞のように扱われてきたが、現在は優良な耕地となっている例が多い。このような改良の効果をもたらしたのは、(a)堆厩肥による優良有機物の富化、(b)石灰による酸性の矯正、(c)溶成リン肥の多量施用による土壌改良、などの改良技術の成果によるところが大きい。

(3)その他 酸性土、不良火山灰土以外にも日本には重粘土、泥炭土、砂質土、礫質土など土壌改良を必要とする畑土がある。重粘土、泥炭土の改良には排水を主体とした生産基盤の整備が前提となる。また砂質土、礫質土では粘土質の土壌の客土がもっとも有効な手段である。しかしこれらはいずれも莫大(ばくだい)な経費を要する点に問題がある。したがって実際には、作付体系をくふうし輪作を行う、施肥法を改善する、マルチング(土壌被覆)、深耕などの手段によってこれら不良土の植生を改善する、などのことがたいせつである。

[小山雄生]

『川村一水・船引真吾著『農林土壌学』改著版(1960・養賢堂)』▽『石川昌男著『農家の土壌学』(1977・農山漁村文化協会)』▽『山根一郎他著『図説 日本の土壌』(1978・朝倉書店)』▽『土質工学会土のはなし編集グループ編『土のはなし』全3巻(1979・技報堂出版)』▽『地学団体研究会編『土と岩石』(1982・東海大学出版会)』▽『大羽裕・永塚鎮男著『土壌生成分類学』(1988・養賢堂)』▽『松井健著『土壌地理学特論』(1989・築地書館)』▽『E・M・ブリッジズ著、永塚鎮男・漆原和子訳『世界の土壌』(1990・古今書院)』▽『松井健・岡崎正規編著『環境土壌学――人間の環境としての土壌学』(1993・朝倉書店)』▽『久馬一剛・佐久間敏雄・庄子貞雄・鈴木皓・服部勉・三土正則・和田光史編『土壌の事典』(1993・朝倉書店)』▽『木村真人・仁王以智夫・丸本卓哉・金沢晋二郎・筒木潔他著『土壌生化学』(1994・朝倉書店)』▽『久馬一剛編『最新土壌学』(1997・朝倉書店)』▽『河田弘著『森林土壌学概論』(2000・博友社)』▽『犬伏和之・安西徹郎編・梅宮善章・後藤逸男・妹尾啓史・筒木潔・松中照夫著『土壌学概論』(2001・朝倉書店)』▽『浅海重夫編『大学テキスト 土壌地理学』(2001・古今書院)』▽『日本土壌肥料学会・ペドロジスト懇談会監修・久馬一剛・永塚鎮男編『土壌学と考古学』(2001・博友社)』▽『久馬一剛著『熱帯土壌学』(2001・名古屋大学出版会)』▽『長谷川和久著『土壌と生産環境』(2002・養賢堂)』▽『土壌物理学会編『新編 土壌物理用語事典』(2002・養賢堂)』▽『国際食糧農業協会編『世界の土壌資源――入門&アトラス』全2冊(2002・古今書院)』▽『日本ペドロジー学会編『日本の統一的土壌分類体系』(2003・博友社)』▽『久馬一剛著『土とは何だろうか?』(2005・京都大学学術出版会)』

改訂新版 世界大百科事典 「土壌」の意味・わかりやすい解説

土壌 (どじょう)

soil

土壌は一般に土ともいわれ,岩石の風化産物である微細な破砕物質と植物遺体に生物作用が働いて生じたものである。岩石の風化産物そのものは微細物質の凝集体であって,水分や空気は固体の中に閉じこめられ,その構造の中には植物の根が容易に侵入できない。この無機物質に植物遺体などの有機物が添加され,土壌動物や微生物が作用すると団粒構造が生成される。この構造中では土壌粒子のすきまに水分や空気が自由に出入りし,植物の根も容易に伸長して水分・養分を吸収することができる。植物は土壌から水分と養分とを与えられて生育し,自然の緑の景観の美しさを与え,食料,衣料,燃料,建材を生産し,人類の生存と文明の発展に寄与してきた。植物の生産した果実や茎葉を摂取した人間や動物の糞尿(ふんによう),動植物の遺体などの廃棄物は,いずれ土壌にもどり,土壌動物や土壌微生物の活動により無機成分に分解される。この分解作用によって自然環境は浄化され,また植物の再生産が保障される。つまり土壌は有機物の生産者である植物と,有機物の分解者である土壌生物の両生物群集の生活の拠点であり,人類の生存を支える〈生産〉と〈分解〉の車の両輪となっているといえる。

土壌と文明

地表面をおおう土壌の厚さは数十cmからせいぜい1~2mであるが,土壌は人類が地上に出現して以来,植物の光合成生産と土壌生物の有機物分解により,人類の生存環境を支えてきた。

人類による農耕の開始は約1万5000年前(炭素14法年代)といわれ,紀元前4000年ころから栄えたメソポタミア,エジプトの世界最古の文明は土と水を利用した農耕を基礎にして発展し,肥沃な土壌の破壊・流出と治水の失敗等に伴いその文明も終末を迎えている。ギリシアは紀元前8世紀,平坦地の肥沃土の大半が耕作され,それから300年,文明の発達と人口の増加による食糧の需要から,耕地を森林や草地であった丘陵へ押し上げた。また紀元前5世紀中に,かなり広範な林地が伐採しつくされた。これらの土地は,冬季に集中している豪雨により肥沃な表土が流失されたと思われる。古代ギリシア人が初めてこの地を耕したころには土の作物生産力は高かったが,適切な保全措置を講じなかったために浸食を受け,文明の末期には多くの土地が荒廃させられたのである。文明は肥沃な大地の上に開花し,肥沃な土壌が失われるとともに終末を迎えたといえる。しかし,これら古代における人類文明の自然破壊は地域的に限定され,地球的規模からみれば,未開の豊富な土壌資源を残していた。

現代文明は機械と化石炭素(石炭,石油)の使用によって,世界の大部分を開発し,今やフロンティアがなくなりつつある。世界に残された潜在可耕地は熱帯降雨林,サバンナ,砂漠であって,これらの土壌は強度に風化・溶脱を受けて瘠薄(せきはく)であるかあるいは極度に水分が欠乏しており,農耕地化には多大の投資が必要である。また現代文明のもう一つの特徴である急速な巨大都市化は,今日の環境汚染の根本原因をつくっている。かつて食糧は農村から都市に運ばれ,都市から排出された廃棄有機物は再び農村にもどされ,土壌生物によって分解され,栄養元素となって再び作物に吸収され,食糧として都市へ再送された。今日,都市に集まった有機物は再び農村にかえされず,都市域・水域に停滞し,環境汚染を起こしている。このような事態から,有機性廃棄物の分解浄化の場としての土壌の重要性が,ようやく世人の関心をひきつつある。

東南アジア,中近東,アフリカ,ラテン・アメリカなどの多くの発展途上国においては,1950年以降70年代まで年率3%を超えるような人口の急増が続いたが,それらの地域における食糧生産力が人口増加に追いつかず,今日,食糧不足と貧困の打撃が襲っている。これの解決の道は途上国自体の農業生産の向上とそれによる国内市場の拡大にあると考えられる。しかしながら,途上国の大部分は高温湿潤あるいは高温乾燥の気候下におかれ,既耕地も未耕地もその土壌肥沃度は概して劣悪である。これらの発展途上国では,食糧の増産は主として農地の拡大によってまかなわれており,この過程で森林や草原の面積は大きく減少しており,薪炭の需要の急増も加わり,一説に世界の森林面積は1950年から80年までに半減したといわれる。

先進国においては,20世紀に入って,科学と技術を基盤にした効率的な農業を発展させ,その生産性は著しく向上したが,第2次大戦後,アメリカ,カナダ,オーストラリアなどの少数の食糧輸出国を除けば,工業化と都市化による肥沃な農地の減少と生活水準の向上による肉食の増加に伴う大量の穀物消費が原因して,食糧生産は人口増加による需要に追いつかず,すべて食糧輸入国となっている。これらの国においては近年,土地の集約的利用による土壌酷使が長期にわたる場合に,その肥沃度を低下させる可能性が大きくなっている。たとえば,重量級の大型農業機械の走行が土壌構造を破壊し,古典的な輪作体系から連作体系への作付形式の転換と農薬の連用が,同一作物への寄生性生物の密度を高め,また農薬耐性病害虫を集積してそれらの生態的暴発の引金となり,有機物の還元量の減少が土壌肥沃度の低下を招き,また施設栽培における多肥が作物根の塩類・ガス障害を起こしている。

以上のように,発展途上国においても先進国の多くにおいても,現代文明は土壌資源を悪化させており,人類の生存環境としての土壌の肥沃度の維持・向上は重要課題となっている。過去の文明の盛衰において土壌の肥沃度がそのかなめとなったように,現代文明社会においても,食糧生産の場としてまた環境浄化の場として,土壌は人類生存のための重要な基盤となっている。

土壌生成作用

土壌は二つの段階を経て生成される。第1段階は土壌の母材の集積である。地表に露出した岩石が風化作用によって破砕され,その場所に集積するか,水,風,重力,氷河などの作用によって風化生産物の礫(れき),砂,粘土などが運搬されて集積する。第2段階は層位の形成である。

層位

土壌は地表面にほぼ平行に分化した層をもち,各層は土色,土性,構造,各種化学的性質のうちの少なくとも一つ以上の性質が異なっている。これを層位とよぶ。

土層の分化

道路の切通しや崖の断面をみると,いちばん下に岩石があり,上の方にゆくほど小さな鉱物粒子になり,表層部は有機物を含んで黒みを帯びている。このように土壌はいくつかの異なった層位が重なってできており,これらの層位はA,B,C層などと呼ばれている。以上の土層に分かれることを土層の分化という。

土壌の断面にあらわれる土層の分化には,気候,生物,母材(地質),地形,時間などの自然環境因子が強く支配し,これらの複合作用による動植物遺体などの有機物の集積や,水の土壌中における上昇・下降の運動が関係している。図1に土壌の断面形態を示す。(1)A層 表層あるいは表面に近接した層。気候と動植物・微生物の作用をもっとも強く受けている部位で,これらの生物の遺体およびその分解生産物などの有機物が集積しており,他の層より黒みが強く,植物根によって下層から吸い上げられた成分も加わる。降雨・灌漑によって水が土壌中を下降するとき,土壌中の物質を溶解しこれを下層に移動させるが,この過程を物質の溶脱という。湿潤気候下ではA層はこの溶脱作用を強く受けていることが多く,溶脱層とも呼ばれている。乾燥気候下では土壌表面における蒸発量が降雨量より大きくて地下から地表への水の上昇傾向が強く,地下の塩類が水の上昇に伴い表層に持ち上げられ,A層が塩類土壌化する場合が多い。(2)B層 A層の直下にあり,A層からのなんらかの影響を受けている部位をいう。B層はA層から溶脱した粘土,有機物,鉄,アルミニウムなどの物質が集積している場合が多く,集積層とも呼ばれている。(3)C層 土壌の母材になる層で,風化した微小な鉱物質からなり,土壌生成過程の影響をあまり受けていない部位をいう。(4)R層 C層の下にある固結した未風化岩石の部位をいう。

土壌の3相

土壌は不均一な物質系で,固体,液体,気体の三つの相からできている。すなわち,土壌の鉱物質(無機物),有機質(有機物)の固体粒子間の孔隙(こうげき)には,水分と空気が満たされている。これら3相の土壌中における分布割合(3相分布)は,気候条件,土壌粒子の大小や集合状態などによって異なる。土壌の3相分布は,作物の根の伸長の難易,根への水分,酸素,養分の供給の良否に関係しており,植物の生育にとって重要である(図2)。

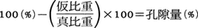

土壌の比重と孔隙量

土壌の比重には真比重と仮比重(容積比重)とがある。

真比重

土壌固体粒子の密度であって,土壌粒子1ml当りの重量gで表示される。無機質土壌の真比重は平均2.65g/mlとされるが,有機物の多い土壌の真比重は2.5g/mlあるいはそれ以下である。

仮比重(容積比重)

固相,液相,気相の3相を含む土壌の密度であって,孔隙を含む土壌容積1ml当りの重量gで表示される。実際には100mlの容積の野外土壌を採取し,これを105℃で乾熱して乾土重量を測定し,その値を100mlで割って求める。仮比重は粘土質土壌では1.0~1.3g/ml,砂質土壌では1.1~1.8g/mlであるが,有機物を多量に含む火山灰土壌では0.5g/mlあるいはそれ以下である。

孔隙量

水分と空気が出入りする土壌の孔隙量は,仮比重と真比重から計算され,全土壌容積当りのパーセントとして表示される。

たとえば真比重2.6g/ml,仮比重1.3g/mlの土壌の場合,これらの値を上式に挿入すると,その孔隙量は50%になる。

土性(土壌の粒径組成)

土壌中の鉱物粒子は,大きさによって,礫,砂,シルト,粘土といった粒径区分に分けられ,各区分は粒子直径の上限と下限をもっている。このような各粒径区分の分布割合(粒径組成)による土壌の分類を土性と呼んでいる。

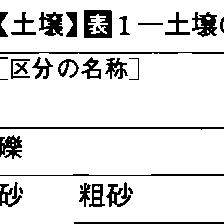

粒径区分

礫,砂,シルト,粘土の4区分のそれぞれの粒径範囲は,国によって必ずしも一定ではないが,日本では国際土壌学会法が広く使われている(表1)。礫を除いた全区分を細土といい,土壌の理化学分析は通常この細土について行う。

土性

礫を除いた土壌粒子の粒径組成を示す土性を決定するには,砂,シルト,粘土のパーセント組成を定量し,その結果を三角図表にかける。三角図表では,左辺に粘土%,右辺にシルト%,底辺に砂%が示してあり,図表内のどの交点も3区分のパーセント合計が100になる(図3)。土性は土壌のもっとも不変的な基本的性質であって,土壌の物理性・化学性のいずれにも深く関係しており,この知識は土壌管理や作物栽培において重要な基礎となるものである。

土壌鉱物

土壌の主要構成分である鉱物は一次鉱物と二次鉱物に分けられる。地中深くで岩漿(がんしよう)(マグマ)が冷却して岩石を形成するさいに生成した鉱物,すなわち造岩鉱物を一次鉱物と呼び,造岩鉱物が地表の風化作用で変化して新しく生成した鉱物を二次鉱物と呼んでいる。一次鉱物は無水物で大型,土壌中では礫,砂,シルト区分に入り,二次鉱物は含水物で小型であって主として粘土区分に入っている。

一次鉱物

土壌は,火成岩,堆積岩と同様に,主として石英,長石類,雲母類,鉄苦土鉱物の4種類の一次鉱物群から構成されている。土壌中の一次鉱物群の組成割合は,岩石中と大きく異なり,風化抵抗性が大きい石英の比率が高く,風化抵抗性が小さい雲母類,鉄苦土鉱物の比率が著しく小さい。これらの鉱物は,土壌中において凹凸のあるくずれた形態を示し,また酸化鉄の被膜でおおわれている場合が多い。

二次鉱物

土壌の二次鉱物は,その化学組成と原子配列の規則性から,ケイ酸塩鉱物と酸化物に分けられ,ケイ酸塩鉱物はふつう粘土鉱物(カオリナイト,モンモリロナイト,クロライトなど)と呼ばれる。非晶質の粘土鉱物としては,アロフェンとイモゴライトが知られている。いずれも主として火山灰土壌中に出現する。アロフェンはケイ素四面体とアルミニウム八面体が規則性をもって配列することなく,ゆるく結合していると考えられている。イモゴライトはアロフェンと異なり,これらの四面体と八面体とが水平方向には規則性をもって配列しているが,垂直方向における原子配列の規則性が認められず,繊維状の形態をもっている。

土壌有機物

土壌の母材である岩石の風化産物のみでは,高等植物と土壌動物および土壌微生物の生態系を支えることができない。鉱物質に有機物が加わって初めて複雑な生物群で構成される生態系の環境としての土壌が完成される。有機物は土壌の完成者といえる。

土壌中には,動植物の遺体がたえず供給され,これら有機物の構成分である炭水化物,タンパク質,リグニンなどは,分解の難易はあるが,土壌生物群集により分解を受け,かなりの部分は二酸化炭素と水とアンモニアなどの無機物に転化する。残りの部分であるポリフェノール,アミノ酸などが重縮合して土壌固有の有機物の暗色無定形の高分子化合物の腐植物質に変化してゆく。この過程を腐植化作用という。

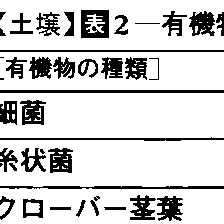

有機物のC-N率(C-N比)すなわち炭素率は,土壌中での有機物の分解速度を支配し,また作物の窒素利用にも重要な関係をもっている。わらのように有機物の炭素率が60以上であると,微生物は有機物中の窒素のみでは必要量がまかないきれずに,土壌中の無機窒素を利用することになる。その結果,作物と微生物との間に窒素の奪い合いが起こり,作物が窒素不足におちいることを窒素飢餓という。一方,炭素率の低いクローバーの茎葉を土壌中に入れると,微生物体をつくるのに必要な部分より余計の窒素はNH4⁺として放出され,作物に利用されるようになる(表2)。

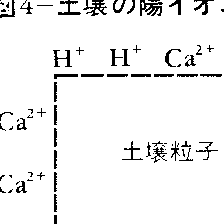

陽イオン交換

土壌にKCl溶液を加えてろ過し,ろ液中を調べると,K⁺の量は減って他の陽イオンCa2⁺,H⁺などがろ液中に見いだされる(図4)。このように固体の表面に吸着されている陽イオンが溶液中の陽イオンと交換する過程を陽イオン交換という。陽イオン交換は土壌中のもっとも重要な化学反応の一つであって,アンモニアやカリウムなどの肥料の吸着保持と植物への供給に大きな役割をはたしている。

交換される陽イオンのことを交換性陽イオンとよび,単位量の土壌中の交換性陽イオンの総量を陽イオン交換容量cation exchange capacity(略称CEC)という。通常乾土100g当りのミリグラム当量(me/100g)で表される。土壌の陽イオン交換能は,粘土鉱物の同像置換などに基づく陰荷電および腐植物質のカルボキシル基に由来しているので,粘土質の土壌や有機物を多量に含む土壌はCECが高く,砂質の土壌はCECが低い値を示す(表3)。

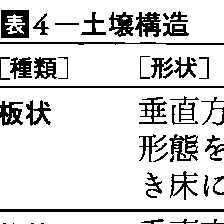

土壌構造

土壌は大小種々さまざまの粒子からできているが,これらの粒子は通常多少とも集まって団粒をつくっており,これを団粒構造とよぶ一方,砂だけの粒子で構成され,これらが単独で並んでいるものを単粒構造という。砂などの粗大粒子のみでできている砂浜は単粒構造(無構造)であるが,粘土や有機物には粘着性や凝集性があるため,土壌のA,B層は表4のような構造体をつくっている。作土に団粒構造が発達すると,さまざまな大きさの孔隙ができ,これらの孔隙が保水,排水,通気,根の伸長などに重要な役割をはたす。これに対して単粒構造の土壌は,これらの物理性が不良であるとともに,粒子が一つずつ離れているために,水食,風食などの土壌浸食を受けやすい。

土壌空気

土壌空気は大気に比べて一般に酸素が少なく,炭酸ガスに富んでおり,水蒸気に飽和されている。土壌中の空気量の多少にかかわらず,土壌空気の大気との交換による酸素の補給と炭酸ガスの排除が十分に行われないと,植物根の活動が阻害される。団粒構造はこのような土壌空気の更新を維持・促進する。

土壌水分

地面に落下する雨水や灌漑水の一部は地表面を流去する。他の部分は土壌中に浸潤するが,一部は土壌中を浸透して地下へ流れ去り,残りは土壌の表面や孔隙に吸着保持される。土壌水分には土壌粒子の表面に強く結合されているものから,土壌の粗大孔隙に弱く結合されているものがあり,結合力の大きさから次のように分類される。(1)吸湿水 土壌粒子表面にフィルム状に数mμの薄い水分子層として吸着されているもので,100~1万気圧の強いエネルギーで結合されている。(2)毛管水 数十μ以下の微小孔隙に表面張力によって保持されているもので,0.1~数十気圧のエネルギーで結合されている。(3)重力水 数十μ以上の粗大孔隙にあって重力により自由に動く水で,0.1気圧以下の弱い力でしか土壌粒子に結合されないもの。

土壌粒子と水分の間には植物生育にとって重要な二つの平衡点がある。(1)圃場(ほじよう)容水量 土壌に降雨などで大量の水が加えられた後,重力水が大孔隙を通って排除され,重力水の下降運動がきわめて少なくなったときの水分量をいう。ほぼ0.33気圧にあたる。(2)しおれ点(萎凋点) 土壌水分が減少すると植物根は水を吸収することができなくなり,しおれ始めるが,この点を初期しおれ点とよぶ。さらに土壌水分が減少すると,いっそうしおれて,再び水分を補給しても植物は回復しなくなる。この点を永久しおれ点とよぶ。それぞれ9,15気圧に相当する。

圃場容水量より弱い力で結合されている水分は,土壌が重力にさからって保持することはできない。また永久しおれ点より高い気圧で結合されている水分は植物が吸水することができない。したがって,植物が利用できる水分は,圃場容水量と永久しおれ点の間に保持されている水で,これを有効水分という。

日本の土壌

日本の平均降雨量は約1700mmで,降水量が蒸発量を上回っており,水の浸透により表土の塩基が流されて土壌が酸性化される傾向が強い。また山岳地形が60%を占めて傾斜が急であるために,大平原をもつ国々に比べて,土壌生成は比較的未熟である。日本列島全域にわたって火山活動が活発であり,火山噴出物が土壌の母材になっている面積が広い。いわゆる湿潤な温帯に属し,ほとんどすべての地域の自然植生が森林で占められている。このような自然環境条件を反映して,日本には図5に示したような大土壌群が分布している。すなわち主として落葉広葉樹林下に生成する褐色森林土,土壌生成が未熟な沖積土壌,火山灰を母材として表層に腐植が多量に集積して暗褐色ないし黒色を呈する黒ボク土,暖帯から亜熱帯に分布して風化が進み塩基の溶脱がはげしい赤黄色土,中部地方以北の高山地帯および北海道北部の低温多湿の針葉樹林下に集積した酸性腐植によって表土中の鉄,アルミニウムが下層に溶脱したポドゾルが分布している。

執筆者:高井 康雄

土壌図soil map

土壌図とは,地表をおおっている土壌の種類およびその位置関係や広狭など分布状況が一目瞭然(りようぜん)に理解できるように,一定の約束(図式)にしたがって地表における土壌の構成状態を地図上に縮小表現したものである。土壌図は利用目的や土壌調査の精粗によって縮尺や図示単位が異なり,したがって得られる情報の量や質も異なっている。図6は小縮尺の世界土壌図(総覧図)の一例を示したものである。このほかに最新の世界土壌図としては,FAOとUNESCOによって作成された全18葉からなる縮尺500万分の1の《Soil Map of the World》(1971-81)がある。図示単位としては土壌分類単位が用いられ,大縮尺の場合には下位分類単位が,小縮尺の場合には上位分類単位が使用される。しかし土壌図中の同一区画内の土壌がまったく同一であることはありえないので,実際の図示単位は土壌複合区soil complexまたは土壌群域soil associationで示される。前者は2種類以上の土壌が複雑に入り組んで分布していて土壌図に区別して表現できない場合で,大縮尺図で使用する。後者は構成土壌の分布には地理的規則性があるが個々の土壌の分布を区別して表現できない場合で,小縮尺図で用いる。

→土壌型

執筆者:永塚 鎮男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土壌」の意味・わかりやすい解説

土壌

どじょう

soil

土壌は典型的には表層から順にA,B,C,Dの4層に分けられ,D層は下位の新鮮な岩石・地層そのもので,A,B,Cの各層はそれから由来したものである。それらの垂直断面を土壌断面といい,各層は色調,化学組成,粒子の配列,粒子の大きさがそれぞれ異なっている。A層は有機物が多く,最も激しく風化と溶脱を受けている。B層は中程度の風化を受け,A層の風化物が多量に集積する。湿潤な温帯気候のもとではA,B両層ともケイ酸鉄やアルミニウムの水和物 (粘土鉱物) を形成しやすいが,B層はA層から浸透してくる水によって運ばれた粘土鉱物に富んでいる。C層はA・B両層をつくった母材の層で風化した岩石部分である。

土壌断面にはいつでも各層がみられるとは限らない。A層が浸食によって失われる場合,高所からの表土の移動で乱される場合,まだ十分土壌が発達せず区分しにくい場合もある。土壌の厚さは場所によって異なり,一般に高温湿潤な熱帯では深くて厚さ数mにもなるが,寒帯では十数 cmにしかならないところもある。地球上では気候と自然植生の違いに応じて土壌帯が形成され,北半球の大陸では高緯度から順に,永久凍土上に夏生育したコケ類の遺体を母材とする泥炭状のツンドラ土,湿潤寒冷気候の針葉樹林下にはケイ酸に富む灰白色のポドゾル性土壌,湿潤温帯の落葉広葉樹林下に広く分布しA層は暗色であるがB層が酸化鉄で着色された褐色森林土,西南日本の丘陵,台地上に分布する酸性の赤黄色土,日本など火山の多いところに分布する腐植の多い黒色の火山灰性黒ボク土,大陸内部の乾燥地では腐植に乏しく塩類が地表に集積した灰色の砂漠土,湿潤な熱帯では風化と溶脱を強く受けた赤色のラテライト性土壌などが分布する。このように土壌には種々な色調 (土色) がみられるが,それは分解した有機物,鉄化合物,石英・カオリン・雲母など土壌鉱物の3要素に支配される。有機物の腐植は暗褐色または黒色の砕屑をなして土壌鉱物に付着し,排水が悪く通気性が不十分であると鉄分の還元と嫌気性微生物の腐敗によって灰色になりやすい。有機物が少いと赤鉄鉱や褐鉄鉱のため赤や黄色になる。土色は土壌の生成とそれに働いた作用が表われているので,農業生産の指標としても重要である。

土壌に含まれる化学成分は鉱物質と有機質に大別される。鉱物は母材が風化して細かくなったが,あまり変質していない一次鉱物,すなわち石英と長石,雲母,角閃石,輝石などのケイ酸塩鉱物が多くを占める。それと,岩石や上記ケイ酸塩鉱物が風化によって生じた二次鉱物,すなわちケイ酸アルミニウムとケイ酸鉄の複合体である粘土鉱物である。花崗岩のような酸性火成岩に由来する土壌は比較的ケイ酸分が多く,玄武岩のような塩基性火山岩に由来するものは酸化アルミニウムや鉄分に富む。有機物は植物,動物,微生物の組織とそれらの分解物で,土壌には種々の程度に含まれる。

地球全体からみれば,土壌は薄い地殻のそのうちの表面を占めるにすぎないが,人類にとっては生活していくために必要な食糧,衣料,住居の材料を供給する場でもある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「土壌」の意味・わかりやすい解説

土壌【どじょう】

→関連項目水田土壌

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「土壌」の解説

どじょう

土壌

soil

多かれ少なかれ腐植によって着色されている無機・有機の地殻最表層生成物。動植物とその遺体,母材,気候および地形などの要因の総合的な作用として歴史的に形成され,たえず変化している自然体で,その生成過程は土壌断面の形態や組成,性質に反映されている(V.V.Dokuchaev, 1879の定義)。この土壌観の確立により,土壌学は農芸化学や農業地質学から独立の自然科学の一分野に発展。また,土壌は一定の地理的広がりをもち,緑色植物を生育させる能力,すなわち肥沃度(fertility)をもつ点で,その材料である岩石・地層と本質的に異なる。自然体としての土壌を,その材料である土壌物質(soil material,土質工学などで呼ぶ「土」)と区別するときは土壌体(solum, 土壌のA層・B層を合わせたもの)と呼ぶ。

執筆者:松井 健

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

岩石学辞典 「土壌」の解説

土壌

普及版 字通 「土壌」の読み・字形・画数・意味

【土壌】どじよう

字通「土」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...