精選版 日本国語大辞典 「坑道」の意味・読み・例文・類語

こう‐どうカウダウ【坑道】

改訂新版 世界大百科事典 「坑道」の意味・わかりやすい解説

坑道 (こうどう)

地下へ入って行く道をいうが,そのうち,地下へほぼ鉛直に入って行くのを立坑,斜めに入るものを斜坑または斜立坑という。横にほぼ水平に入る坑道は横坑というが,一般に坑道というとこの横坑を指すことが多く,とくに鉱山におけるものを指すことが多い。鉱山以外の横坑で,ある区間を貫通していて,そこを人や車両が行き来する場合は,むしろトンネルというのが普通である。トンネルについてはその項目を参照されたい。

立坑shaft

地下深部へほぼ鉛直に入って行く道を立坑というが,地下深部で採掘作業を行うことの多い鉱山にとっては,鉱石を巻き上げる巻上機のローププーリー(滑車)のついた立坑のやぐらは象徴的な存在である。南アフリカのウィットウォーターズランド地方やインドのコラール地方には,3000mから4000mもの深部で金を採掘している鉱山があるが,これらの地域では,1本で2500mもある深い立坑が掘削されている。南アフリカの金鉱地帯の立坑では,直径約6mの立坑の中に,人員および資材運搬用のケージ(籠(かご)状の昇降機),月に20万tもの鉱石を巻き上げるスキップ(つるべ式の巻上げ装置)が設備されている。さらに,いろいろなサービス作業に使用するための小型のケージとそのカウンターウェイト,入気と排気用の二つの通風管,圧縮空気と用水を送るためのそれぞれのパイプ,それに,動力や通信用の各種のケーブルが備わっている。

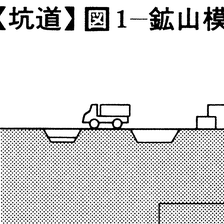

これらの立坑は大規模なものの例であるが,人員昇降のための〈はしご〉をとりつけただけといった小さなものまで,必要に応じてつくられる。坑内の連絡のために各坑道間を小きざみに結ぶ小さな立坑や,通気や排水のためだけに使われる何の設備もない立坑もある。鉱石を下の坑道に落とすためにつくられるものや,さらにその中に鉱石をためて,鉱石ビン(鉱井)として使う立坑などもある。図1は,それほど大きくない規模の鉱山の模式的な断面図であるが,通気のための立坑や上下のレベル間を連絡する小立坑,鉱石や採掘跡の空洞を充てんするための充てん材を入れる立坑などが示されている。

立坑の開削には独特の技術が必要である。削岩と爆破を繰り返し,破砕した岩石をつり上げる方法が最もオーソドックスであるが,規模がそれほど大きくない立坑では,機械で,ボーリングと同じ方式で,直接,岩石に孔をあけて掘る方法も行われる。この方式を用いて直径2m,長さ100mといった程度まで開削した例も珍しくない。このような先進立坑を切り広げて大きな立坑に仕上げることも,よく行われる。また軟弱な地盤や湧水の多い岩盤などに立坑を開削するために,地盤を凍結させて掘削する凍結工法や,岩盤の割れ目に薬剤を注入して湧水を止めて作業をするグラウト工法なども行われる。有明海の海底の炭層を採掘する三池炭鉱では,海中に人工の島を構築し,そこから立坑を開削していた。

立坑の壁面は,掘ったまま,岩盤がむきだしになっている場合もあるが,多くは,安全のために,コンクリートや木材の枠支保を施したり,鉄筋コンクリートを全面に巻く構造とする。鉄板で内張りをした構造のものもある。立坑には,地表に口を開いているものとそうでないものとがある。後者は盲立坑blind shaftと呼ばれるが,この場合,巻上機やローププーリーなどの構造はすべて坑内に収められている。

斜坑inclined shaft

斜坑は斜めに地下へ入って行く道であるが,立坑との区別は傾斜角の大きさによる。日本では,傾斜の角度が40度未満のものを斜坑としている。この値は鉱山保安法によって定められたものであるが,この角度を境として,とくに墜落による事故を防止するためにとられる処置の程度がちがってくる。たとえば,取り付けられるはしごの1本1本の長さや,踊場の間隔,巻上機の保安装置の種類や数などに差異がある。斜坑は地表からそれほど深くない位置にある鉱床の採掘に用いられることが多いが,石炭層のように比較的ゆるやかな傾斜で広く分布する鉱床の開発に最も適している。立坑との組合せで用いられることも多い。

図2は,日本の海底炭鉱の模式断面図である。斜坑や立坑で地下350mまで下り,水平坑道で石炭層に到達するが,ここから斜坑が掘進されている。炭層の下の岩盤の中の斜坑はおろし(卸)斜坑あるいは単におろしと呼ばれるが,坑内展開の基幹坑道で,ここから炭層に平行に片盤(かたばん)坑道を展開し,さらに目貫(めぬき)坑道で炭層に到達する。炭層に到達すると,ここから石炭の中を炭層に沿って沿層坑道を展開して採炭の準備が完了する。採掘された石炭は,いまと逆に,それぞれの払い(採炭切羽のこと)から沿層坑道→目貫坑道→片盤坑道→おろし斜坑を通って運ばれる。

最近の炭鉱では石炭の運搬にベルトコンベヤを用いることが多いが,そのために,斜坑の傾斜がベルトコンベヤの運搬可能範囲である20度程度以下に抑えられることがある。また,別の運搬方式であるシャトルカーの登坂能力や炭車運搬の巻上機の能力によって制限を受けることもある。

秋田県の餌釣(えつり)鉱山は1980年に生産を開始し,91年に120万tの鉱石を産出して閉山した黒鉱鉱床(金・銀を含む銅・鉛・亜鉛・鉄の複雑硫化物鉱床)の鉱山であるが,地下200mにある鉱床を長さ1800m,傾斜10度の斜坑で開発した。この斜坑は,ディーゼルエンジンで駆動するジャンボー,積込機,トラックの組合せで掘り進められたが,掘削後も,この斜坑には鉱車運搬用のレールもベルトコンベヤも設備されず,鉱石はトラックで搬出された。この斜坑は2本の並行した斜坑から成っていて,100mおきくらいに,2本の斜坑の間を結ぶ目貫坑道がつくられている。掘り下げるときはつねに2本が並行して掘進された。このような坑道を連延(つれのび)坑道,あるいは単に連(つれ)坑道(この場合は連斜坑)と呼ぶが,掘進中に必要な空気を掘進先に十分に供給することができるばかりでなく,一方の斜坑先で削岩機が作業しているときには,別の斜坑先で積込み作業を行うことができるなどの利点をもっている。不時の出水など,予期せぬ事態が発生した場合などにも対策がとりやすい。事実,この斜坑の掘進では,含水層を通過した際に大量の湧水があり,排水のため大容量のポンプを設置したり,湧水を止めるためのグラウト工法が行われた。斜坑完成後は,2本の斜坑のうちの1本は新鮮な空気が入って行く入気斜坑として,他の1本は,坑内の各所をまわって汚れて暖かくなった空気が出て行く排気斜坑となるのが普通である。斜坑の1本にベルトコンベヤを設置して,鉱石を運搬する方式をとる鉱山も多い。排水用のパイプや動力のケーブルなど,必要なものはすべて,これらの斜坑を通って行く。

横坑adit(drift,gallery)

横坑はほぼ水平に入る坑道であるが,山腹から横坑で鉱床を開発する例は多い。山頂部の露頭から開発した鉱床が下部へ下るのを追って,つぎつぎと横坑を開削して採掘を継続する。とくに,古い時代には,坑内に湧出する水をくみ出すことはたいへんな仕事であったため,この水を下部に坑道を掘って自然流下させることができるかどうかによって,鉱山の命運が決められることもあった。このような,排水のための坑道を疎水坑道という。同様に,鉱石を運搬するのにも,重力を利用して,下へ下へと運び出すことは最も合理的であり,そのため鉱床の下部に坑道を切り,その坑道に鉱石を集めて運び出す計画も当然のことである。

鉱山では多くの坑道が掘削されるが,そのうちでとくに鉱山の中心となる横坑を通洞と称することがある。わたらせ渓谷鉄道の通洞という駅の名は,足尾鉱山のほぼ中心に位置する通洞坑の坑口近くにあることに由来する。

横坑はほぼ水平に掘られる(水平坑道)が,普通はわずかに傾斜がつけられる。上述のように,これは水が流れるようにするためで,坑口が外へ開いていればそのまま坑外へ,坑口が外へ出ていなければ坑道の側溝を流れる水は坑道の要所要所に設置される水だめに導かれる。鉱石を積載した列車やトラックが走り出る方向に傾斜をつけることも合理的である。

坑道掘進

坑道はいろいろな目的でつくられるが,基幹になる坑道から坑内のすみずみまで,鉱床を最も効率よく開発するために,立坑や斜坑と組み合わせて掘り進められる。鉱山や炭鉱において,探鉱,開坑,運搬,排水,通気などの目的で坑道を掘り進める作業を坑道掘進という。鉱体が上下に連続する場合には,上下に適当な間隔をもつレベル坑道が開発される。レベル坑道はそれぞれのレベルにおける基幹坑道となり,そのレベルの開発に必要な施設や装置が設置される。各所の切羽(採掘場)で採掘された鉱石は,鉱井(鉱石を落とし込む小立坑。坑井とも書く)やじょうご(採掘切羽に設けられる鉱石の抜出し口)で集められ,鉱車に積まれ,列車に編成され基幹坑道へ集まってくる。大量の鉱石輸送を,中央集中運転システムでコントロールするところさえある。このような坑道は,当然,断面積も大きく,長期間の使用に耐えるようにコンクリートや鋼材でしっかりと堅固に支保が施され,信号システムも完備して,鉱石を満載した列車が疾駆する。

横坑の掘進には,削岩,爆破,そしてずり(廃石)出しを繰り返す従来の方式のほかに,大型のトンネル掘進機による方法も行われる。大型トンネル掘進機は,超硬合金のチップのついた多数のビット(切削刃)をもつカッターヘッドを岩盤に押しつけて回転し,岩石を削り取って掘進する機械で,硬岩の中に,直径数m,延長数kmもの坑道を掘進した例も少なくない。

目的地点に向かってまっすぐに掘り進んだ坑道もあり,鉱脈に沿ってくねくねと連続する𨫤押(ひおし)坑道というのもある。鉱石を探すために掘る探鉱坑道といったものもある。前方が行きどまりになっていて,他の坑道や採掘場へ連絡していない坑道のことを盲坑道というが,このような坑道では空気が流れない。そこで,坑道には風管(ふうかん)をつけて空気を中へ供給する措置などが必要になる。大規模でりっぱな設備をした坑道もあるが,1人がやっと通れるだけの坑道もある。空気が流れ,水が流れるだけで十分な坑道もあり,つねに補修を行っていないと使えなくなってしまうような坑道もある。

鉱山で使われる坑道は鉱石や石炭を採掘するために掘られるもので,鉱石や石炭を採掘してしまえばその使命を終了する。道路や鉄道のトンネルのように,掘削後の使用を目的としたものとはちがって,鉱山における坑道は,その区域の採掘が終了するまで,さらには,鉱山の活動が継続している期間だけ維持されればよい。したがって,公共用のトンネルなどに比べれば安価な方法で掘削する必要があり,維持のための費用も,安全が確保さえできれば,できるだけ低く抑えることが望ましい。鉱山の規模を坑道の総延長で比較することがあるが,使用目的を達成した坑道はできるだけ早く処置して,必要な坑道のみを残して,その維持管理に十分な手をつくしたほうがよいことはいうまでもない。

執筆者:山口 梅太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「坑道」の意味・わかりやすい解説

坑道

こうどう

gallery

heading

鉱山や土木工事などのために地下に設けた道。鉄道・自動車・用水用のものはトンネルまたは隧道(ずいどう)、市街地などの人道用は地下道、送電線用は洞道(どうどう)とよばれる。地下に存在する鉱床を開発する鉱山や地下発電所の建設などでは、地表の適当な位置から、開発すべき鉱床あるいは地下発電所の建設位置まで坑道を掘らなければならない。垂直に掘った坑道を立坑(たてこう)、斜めに掘った坑道を斜坑、ほぼ水平に掘った坑道を横坑または水平坑道という。金属鉱山では坑外から直接鉱床に達する主要水平坑道を通洞とよび、運搬、通気、排水に使っている。一般に単に坑道といえば水平坑道を意味している場合が多い。

坑道に関しては特殊な用語がよく使われている。坑道断面の広さを加背(かせ)といい、高さと幅をもって表す。たとえば「八・七」の加背といえば高さ8尺、幅7尺の大きさを示している。坑道の天井部を冠(かんむり)、床面を踏前(ふまえ)、掘進切羽(きりは)の最先端の面を引立(ひったて)、延先(のびさき)、詰めなどとよぶ。

坑道を掘ることを坑道掘進といい、2本の坑道をある間隔を置いて平行に掘進するとき、主要のほうを本延(ほんのび)、一定距離ごとに本延と連絡しながら掘進するものを連延(つれのび)、この連絡坑道を目抜(めぬき)という。2本平行に掘進するときは、一方から空気を送り、目抜を通して他方から排出する。新鮮な空気を通す坑道を入気坑道、作業場を流れて汚れた空気を通す坑道を排気坑道という。1本だけで掘進する坑道を鉄砲延とよぶことがある。この場合は坑道に風管を設けて入気を送り、掘進先を流れて汚れた排気は坑道部を通して通気を行うことが多い。

坑道は設け方、目的、位置などによって種々の名称がつけられている。設け方では、鉱体または炭層などに向かってこれを貫くように掘進する坑道を立入(たていれ)坑道またはクロスカットcrosscut、鉱体に沿ってその走向方向に掘進する水平坑道をひ押(ひおし)坑道、炭層の走向に平行に掘進した水平坑道を片盤坑道、片盤にレールを敷設した主要運搬坑道を曲片(かねかた)、炭層中に掘った坑道を沿層坑道という。目的により、鉱床または地質構造を探査するために掘進する探鉱坑道・探炭坑道、採掘した鉱石・石炭を運搬する運搬坑道、炭層の上盤中でメタンのガス抜きのために設けるガス抜き坑道、通気を主目的とした通気坑道――これには入気坑道と排気坑道があり、一般に入気坑道は運搬坑道として用いられ、排気坑道は排気専用または人員の通行坑道として用いられることもある。坑外へつながる水平坑道より上部の区域で湧(わ)き出た水を集めて排水する坑道を排水坑道または疎水坑道という。そのほか位置、地名、坑口からの深さ、方向などによって各種の名称がつけられている。

鉱山、炭鉱の開発には、鉱体や炭層の状況に応じて主要坑道を中心とした坑内の骨格構造を確立し、採掘に先だって採掘準備坑道を掘進し、次々と切羽準備を進めていなければならない。坑道掘進を能率よく進めることは鉱石や石炭を生産するのと同等以上にたいせつである。

坑道掘進は一般に削岩機と爆薬による発破掘進によるが、全断面掘削機による機械的方法もある。岩盤が非常に堅固な場合は掘削したままの裸坑道でも危険はないが、一般には坑木、鋼材またはコンクリートを用いて支保を行う。土木関係ではこれを覆工という。大断面の坑道ではまず導坑という小断面の坑道を掘進し、ついでこれを追い切りして目的の断面とすることがある。崩壊性の地中に坑道を設けるときは、差矢(さしや)という先端をそいだ板材を支保の梁(はり)の上から前方に打ち込み、順次支保を進める差矢法で掘進する。また、坑道が時間の経過とともに周囲の岩盤の圧力(盤圧)などによって縮小、変形を生じたとき、これを拡大修復することを仕繰(しくり)という。

[房村信雄]

百科事典マイペディア 「坑道」の意味・わかりやすい解説

坑道【こうどう】

→関連項目切羽|鉱山測量|採炭|炭柱|トンネル掘削機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「坑道」の解説

こうどう

坑道

tunnel ,gallery

鉱山・炭鉱で鉱体や炭層を探鉱し,鉱石や石炭を採掘・運搬し,あるいは通気や排水のため地下に掘進したトンネル。この種以外のトンネルは一般に隧道

執筆者:岸本 文男

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「坑道」の意味・わかりやすい解説

坑道

こうどう

mine gallery; gateway

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の坑道の言及

【炭鉱】より

…そのため地質探査,物理探査,試錐等により,その存在状態を把握しなければならない。(2)坑口を開き坑内構造を展開するために岩盤坑道を掘進するが,金属鉱山に比べ炭鉱の岩盤は一般に軟らかく,含水・崩壊性地層も多いので,その掘進,維持が困難な場合が多い。(3)採炭が進むと坑内構造は深部,奥部に展開し,維持坑道が増大する。…

※「坑道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...