関連語

共同通信ニュース用語解説 「急性骨髄性白血病」の解説

急性骨髄性白血病

血液のもとになる「骨髄芽球」という細胞の異常により、がん化した白血球が無制限に増える病気。多くは原因不明。進行が速く早期発見と治療が特に重要。治療の基本は抗がん剤で、病状により骨髄移植なども行われる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

内科学 第10版 「急性骨髄性白血病」の解説

急性骨髄性白血病(白血球系疾患)

分類

1)WHO分類:

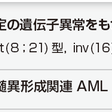

WHO分類(第4版,2008年)(表14-10-6)では,原則として骨髄あるいは末梢血で芽球が20%以上を占め,芽球がミエロペルオキシダーゼ(MPO)陽性であることをもって急性骨髄性白血病と診断する.染色体・遺伝子異常の病態的意義が明確になってきたことを反映し,特定の染色体や遺伝子異常をもつタイプを独立した病型としている.t(8;21),inv(16)(またはt(16;16)),t(15;17)の染色体転座は急性骨髄性白血病に特異的と考えられ,これらの染色体異常を有する例は,骨髄や末梢血中の芽球が20%に満たなくても,急性骨髄性白血病と診断する.また骨髄異形成症候群にみられる形態異常や染色体異常をもつ白血病は骨髄異形成関連白血病とされる.抗癌薬などによる治療後に起こるものとして治療関連白血病が設けられている.その他の病型は,次に述べるFAB分類と同様,形態に基づいて細胞の形態や分化傾向によって分類する.

2)FAB分類:

FAB分類は以前によく用いられていた分類で,骨髄で芽球が30%以上を占めるものを急性白血病とする.分化傾向の有無や細胞の系統を反映する形態的特徴を中心とし,一部は特殊染色や電子顕微鏡所見,表面マーカーなどを用いてM0からM7に分類する(表14-10-6,図14-10-6).FAB分類は光学顕微鏡による所見に基づいて比較的簡便に診断ができるという特徴に加え,臨床的特徴や染色体異常とある程度関連をもつことから有用な分類として広く用いられてきた.FAB分類の考え方は現在のWHO分類にも取り入れられている.

原因・病因

急性骨髄性白血病の発症要因は不明な点が多いが,放射線被曝,有機溶剤への暴露やウイルス感染,抗癌薬治療などがあげられる.抗癌薬投与後に発症するものは治療関連白血病あるいは二次性白血病とよばれる.疫学 わが国の全白血病の死亡率(2009年)は人口10万人あたり男性7.8人,女性4.9人で,高齢者の増加に伴ってやや増加傾向にある.白血病の罹患率(2002年)は人口10万人あたり男性8.1人,女性5.6人である.成人では急性骨髄性白血病が白血病の4割程度を占めるので,急性骨髄性白血病については10万人あたり2~3人程度の罹患率と推定される.

病態生理

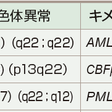

急性骨髄性白血病では,未分化な骨髄芽球に複数の遺伝子異常が生じる結果,それらの細胞は本来の正常な分化が妨げられ,増殖を繰り返し,骨髄を占拠する.急性骨髄性白血病の半数近くに,特徴的な染色体異常を認める.染色体転座により形成されるキメラ遺伝子には病型や予後に深くかかわるものがある(表14-10-7).WHO分類で独立した病型となるt(8;21),inv(16),t(15;17) などが代表例である.キメラを形成する遺伝子は転写因子をコードするものが多く,転写因子の機能変化による分化・増殖異常が急性骨髄性白血病発症の一因と考えられる.近年では全ゲノム解析などにより,染色体異常では検出できない遺伝子異常についても,その多くが解明されつつある.転写因子のほかに,チロシンキナーゼやDNAメチル化関連遺伝子の変異が知られている.

1)t(8;21):AML1-ETO:

FAB分類ではM2に認められ,急性骨髄性白血病の10%を占める.t(8;21) をもつ症例では,分化傾向をもつ骨髄芽球が増殖する.t(8;21) 転座によりAML1-ETOキメラ遺伝子が形成される.AML1はRUNX1ともよばれ,造血細胞の分化に重要な役割を果たす転写因子である.AML1-ETOはAML1機能の阻害などを通して白血病発症に寄与する.

2)inv(16),t(16;16):CBFβ–MYH11:

inv(16)(16番逆位)やt(16;16)はFAB分類M4E(好酸球増加を伴うタイプのM4)にみられ,芽球は単球と顆粒球への分化傾向を示し,好酸球が増加することを特徴とする.急性骨髄性白血病の5~8%を占める.CBFβはAML1と複合体を形成して転写制御に働く分子であり,CBFβ-MYH11の形成もAML1機能の阻害をもたらす.t(8;21)陽性例と合わせてCBF白血病とよばれ,ともに予後良好である.

3)t(15;17):PML-RARα:

急性前骨髄球性白血病(FAB分類M3)に認められ,急性骨髄性白血病の5~8%を占める.異常な前骨髄球の増殖を特徴とし,凝固障害から播種性血管内凝固症,出血を起こしやすい.また発症時に汎血球減少をきたしやすい.PML-RARαはレチノイン酸受容体の転写調節機能を阻害し,血球の分化異常や白血病発症をもたらす.オールトランス型レチノイン酸はPML-RARαの作用を解除し,治療効果を発揮する.

4)t(9;11):MLL-AF9:

MLL遺伝子は染色体11q23に存在し,転座によりさまざまなキメラ遺伝子を形成する.急性骨髄性白血病によくみられるのはt(9;11)で,MLL-AF9キメラ遺伝子が形成される.急性骨髄性白血病の2%程度を占め,FAB分類M4,M5など単球性の白血病に多い.MLLはヒストンメチル化酵素で,いろいろな複合体を形成して造血系の転写制御にかかわる.MLL-AF9などのキメラは,正常のMLLにない異常な機能を獲得して白血病に関与すると考えられる.

5)その他の遺伝子異常(表14-10-7):

受容体型チロシンキナーゼFLT3のアミノ酸重複変異(FLT3-ITD),NPM1や転写因子C/EBPαの遺伝子点突然変異を認める例があり,予後と関連する.これらは明らかな染色体異常のない急性骨髄性白血病に多い.またAML1(RUNX1)の点突然変異や,DNMT3A,IDH1,IDH2,TET2などDNAメチル化に関与する遺伝子の変異を認めることがある.

臨床症状

急性骨髄性白血病の症状は,原因からは正常造血の障害によるもの,白血病細胞の増殖・浸潤によるもの,腫瘍崩壊によるものに分けられる.白血病細胞が骨髄を占拠するために正常造血が抑制され,骨髄機能の低下をきたす.

1)貧血:

全身倦怠感や体動時息切れ,頭痛,耳鳴り,浮腫など,貧血に伴う症状が生じる.

2)感染症:

白血球減少,免疫能の低下から感染症を併発し,発熱をきたす.細菌感染症の起因菌はGram陰性桿菌とともにGram陽性球菌が多い.白血球数の減少が長く続くと,カンジダやアスペルギルスによる真菌感染症も起こりやすくなる.

3)出血:

血小板減少により出血を生じやすくなる.急性前骨髄球性白血病では凝固線溶異常が起こることが多く,播種性血管内凝固症の併発などにより重篤な出血をきたしやすい.

4)腫瘍崩壊症候群:

白血病細胞の崩壊により腫瘍崩壊症候群をきたし,凝固線溶異常,播種性血管内凝固症,高尿酸血症や腎障害を招くことがある.

5)臓器浸潤:

白血病細胞は中枢神経や皮膚,消化管,肝臓,脾臓など,さまざまな臓器に浸潤しうる.その結果,歯肉腫脹,肝脾腫,皮疹,神経症状などの臓器症状をきたす.特に単球系の白血病は臓器浸潤を起こしやすい.白血病細胞が腫瘤を形成することがあり,骨髄肉腫(myeloid sarcoma)とよばれる.骨髄での白血病細胞の増殖により,骨痛をきたすことがある.

検査成績

1)末梢血所見:

末梢血中の白血球数は減少から著明な増加までさまざまであるが,概して増加することが多い.多くの場合,末梢血に白血病芽球を認める.末梢血は未分化な骨髄芽球と成熟した血球からなり,中間の成熟段階の白血球に乏しい.この所見を白血病裂孔とよび,急性白血病の特徴の1つである.さらに骨髄での芽球の増生により,末梢血に赤芽球が出現することがあり,白赤芽球症(leukoerythroblastosis)とよばれる.病型によっては単球の増加を認める.正常な造血が抑制されるため,正球性貧血と血小板減少を認める.

2)骨髄所見(図14-10-6,14-10-7):

骨髄ではMPO陽性芽球の増殖を認める.急性前骨髄球性白血病では異常な前骨髄球の増殖が特徴である.ただしFAB分類のM0,M5,M7では芽球がMPO陰性の場合がある.細胞組織化学検査は特殊染色ともよばれ,SudanブラックBがMPOとほぼ同様の細胞で陽性となる.好中球では特異的エステラーゼ(ASDクロロアセテート),単球では非特異的エステラーゼ(αナフチルブチレート)が陽性になるので,非特異的エステラーゼは単球性白血病の診断に有用である.赤白血病における異常赤芽球ではPAS染色により細胞質に顆粒状に染まる.骨髄腔内に芽球が充満している場合や線維化をきたしている場合は,骨髄が吸引できない場合があり,dry tap(ドライタップ,無効穿刺)という.

芽球の細胞表面抗原は骨髄性とリンパ性の区別や,細胞系列の判断に有用である.急性骨髄性白血病では未分化抗原CD34に加えて,骨髄球系抗原のCD13,CD33が陽性になることが多い.CD14は単球系,CD41は巨核球系,グリコホリンAは赤芽球系のマーカーとなる.

3)血液・生化学所見:

白血病細胞の増殖や崩壊により,LDH,尿酸の上昇を認めることが多い.肝浸潤がある場合は肝胆道系酵素の上昇を認める.感染の合併などによりCRPの上昇を認める.急性前骨髄球性白血病ではフィブリノゲンの減少,FDP,D-ダイマーの上昇などの凝固系異常を呈することが多い.単球系白血病では血清,尿中リゾチームの高度の上昇をきたす.腫瘍崩壊により腎障害をきたし,血清クレアチニンの上昇を認めることがある.診断 末梢血への芽球の出現と白血病裂孔の存在,貧血,血小板減少から急性白血病を疑う.続いて骨髄検査を行い,芽球の増加を認めることにより急性白血病と診断する.骨髄中の芽球のMPO陽性率が3%以上なら急性骨髄性白血病と考える.芽球や赤芽球の割合,非特異的エステラーゼ染色陽性率,細胞表面抗原などを総合して,病型の決定を行う.WHO分類ではt(8;21),inv(16)(またはt(16;16)),t(15;17)の染色体転座が存在すれば急性骨髄性白血病と診断するので,骨髄での染色体検査は必須である.他の疾患を除外して診断する.鑑別診断 急性骨髄性白血病のM0,M5,M7もMPO陰性芽球の増加を認めることがあり,急性リンパ性白血病との鑑別が必要となる.急性リンパ性白血病の芽球はB細胞系(CD19,CD10など)やT細胞系(CD5,CD7,CD3など)の細胞表面抗原をもち,免疫グロブリン遺伝子やT細胞受容体遺伝子の再構成を認める.また芽球はTdT陽性である.

急性骨髄性白血病のなかには骨髄異形成症候群から進展したものや,骨髄異形成症候群に似た血球の形態異常を示すものがある.骨髄異形成症候群そのものとは,血球の形態に加え,骨髄中の芽球の比率や特徴的な染色体異常の有無で鑑別する.慢性骨髄性白血病ではBCR-ABLが検出され,慢性期には各成熟段階の血球増加をきたし,急性白血病にみられるような白血病裂孔は認めない.慢性骨髄性白血病の急性転化とは病像が似るが,BCR-ABLの検出や慢性期の先行があれば慢性骨髄性白血病を考える.慢性骨髄単球性白血病,慢性好酸球性白血病との鑑別も必要なことがあるが,増加している細胞の種類によって区別する.慢性好酸球性白血病の一部ではFIP1L1-PDGFRA融合遺伝子が陽性となる.

経過・予後

成人の急性骨髄性白血病は化学療法により70~80%が寛解に入り,5年生存率は30%程度と,一定の率で治癒が期待できる疾患である.染色体異常が最も重要な予後不良因子である.t(8;21) ,inv(16) ,t(15;17)は予後良好群,正常核型,+8,+6,−Y,del(12p)は予後中間群,−5,−7,3q,9q,11q,20q,21q,17pの異常,t(6;9),t(9;22),複雑核型(3種類以上の異常)などが予後不良群となり,5年生存率はそれぞれ55%,30~40%,10%程度と分かれる.t(15;17)型はレチノイン酸の導入により,5年生存率が70%をこえるようになった.

治療

化学療法が治療の主体となる.初回治療は寛解導入療法とよばれ,アントラサイクリン系抗癌薬(イダルビシン12 mg/m2やダウノルビシン45~50 mg/m2)3日間とシタラビン100~200 mg/ m2 7日間を併用する.骨髄中の芽球が5%未満となり,正常造血の回復と白血病による症状の消失が得られた状態が完全寛解である.この時点ではまだ白血病細胞が体内に残存しているので,寛解後療法(地固め療法)として,寛解導入と同様の薬剤による治療や,シタラビン大量療法を数回繰り返して治癒を目指す.エトポシドやビンクリスチンを用いることもある.t(15;17)型に対してはオールトランス型レチノイン酸を併用する.海外では高齢者を中心にDNAメチル化阻害薬(アザシジンやデシタビン)が用いられることがある.

再発例や寛解導入不能例は化学療法では長期生存が期待できないので,同種造血幹細胞移植の適応となる.染色体異常からみた予後不良群では,第一寛解期に同種造血幹細胞移植が推奨される.予後中間群に対して初回寛解導入後に同種造血幹細胞移植を行うべきかどうかは結論が出ていない.一方,予後良好群については第一寛解期では同種造血幹細胞移植を行わない.最近ではPCR法を用いたキメラ遺伝子の定量により微少残存病変を検出し,再発を早期に察知して治療法の選択に役立てる方法が進んでいる.

急性骨髄性白血病では正常の好中球は減少し,易感染性となる.さらに化学療法により白血球減少をきたすとともに,粘膜傷害などを合併し,感染のリスクが上がる.化学療法後の好中球減少時に発熱を認めたら,血液培養を採取した後,直ちに広域抗菌薬を開始する.培養結果が出たら,感受性に応じた抗菌薬への変更などを検討する.出血,凝固障害をきたすことも多く,それらは化学療法によって一時的に助長されることがある.2~3万/μLを下回らないように血小板輸血を行い,凝固因子の補充を行う.トロンボモジュリンや低分子ヘパリンによる抗凝固療法を行うこともある.貧血に対してはヘモグロビン6~8 g/dLを維持することを目安に,症状をみながら赤血球輸血を行う.[黒川峰夫]

■文献

Burnett A, et al: Therapeutic advances in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol, 29: 487-494, 2011.

Marcucci G, et al: Molecular genetics of adult acute myeloid leukemia: prognostic and therapeutic implications. J Clin Oncol, 29: 475-486, 2011.

Swerdlow SH, et al eds: WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th ed, IARC Press, Lyon, 2008.

急性骨髄性白血病(造血幹細胞移植の適応の考え方)

a.予後予測因子

AMLの予後予測因子として最も重要なのは染色体核型である.

b.第一寛解期における造血幹細胞移植の適応

第一寛解期のAMLに対するgenetic randomizationの臨床試験を統合したメタ解析で染色体による予後予測群別に解析したところ,予後不良群と中間群では同種移植によって全生存率の改善も期待できることが示された(Korethら,2009).したがって,中間群あるいは予後不良群の第一寛解期AMLにおいてはHLA適合同胞がいる場合には積極的に同種移植を勧めてよいと考えられる(ただし,今後は染色体正常核型群がFLT3,NPMなどの遺伝子異常でさらに細かく分類されるようになるであろう).

c.再発後の治療

非寛解期あるいは第二以降の寛解期,すなわち1度でも再発を経験した症例は,長期の寛解期の後に再発した症例を除くと,通常の化学療法や自家移植で治癒する確率はきわめて低く,同種移植の適応と考えてよい.非寛解期AMLにおいては同種移植が唯一の長期無病生存が期待できる治療法であるが,その確率は決して高くはない.[神田善伸]

■文献

Koreth J, Schlenk R, et al: Allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia in first complete remission: systematic review and meta-analysis of prospective clinical trials. JAMA, 301: 2349-2361, 2009.

Cutler CS, Lee SJ, et al: A decision analysis of allogeneic bone marrow transplantation for the myelodysplastic syndromes: delayed transplantation for low-risk myelodysplasia is associated with improved outcome. Blood, 104: 579-585, 2004.

Oliansky DM, Czuczman M, et al: The role of cytotoxic therapy with hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of diffuse large B cell lymphoma: update of the 2001 evidence-based review. Biol Blood Marrow Transplant, 17: 20-47 e30, 2011.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「急性骨髄性白血病」の意味・わかりやすい解説

急性骨髄性白血病

きゅうせいこつずいせいはっけつびょう

→白血病

世界大百科事典(旧版)内の急性骨髄性白血病の言及

【白血病】より

…地域,人種によって各種白血病型に差異がみられる。たとえば,日本では欧米に比べると,急性骨髄性白血病が多く慢性リンパ性白血病が格段に少ない。また,年齢別では,3~4歳と30歳以上に二つの峰がみられる。…

※「急性骨髄性白血病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...